2021年4月18日,许渊冲满100周岁。夜以继日,老人依旧坚守着择一事终一生的翻译事业。

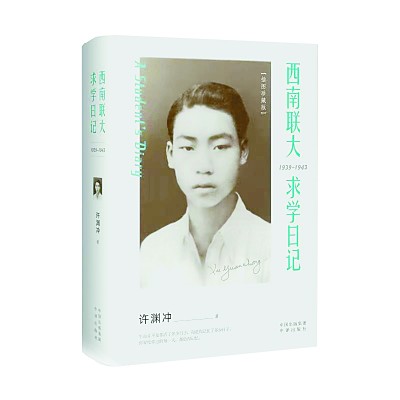

迎接百岁的这一周,翻译家许渊冲异常忙碌:周一,中译出版社的编辑们带着《西南联大求学日记》登门拜访。闲谈中许渊冲说,自己每天都会到已故爱人照君的房间里坐一坐;周三,参加自己新书的发布会,20本莎士比亚和王尔德精装译著摆在面前,老先生勃勃生气地说:“罗密欧和朱丽叶我喜欢,安东尼与克莉奥佩特拉我也喜欢……我跟你讲,就是各有千秋”;周日,在许渊冲翻译思想与成就研讨会上谈了近20分钟,中气十足:“西方了解中国完全不够!”

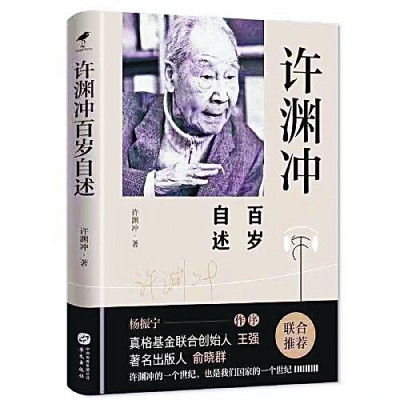

20世纪80年代,许渊冲曾立下鸿志——到20世纪末,出20本书。2021年,仅前四个月,许渊冲就已有22部新书出版,其中包括20册“许渊冲汉译经典全集”。而在新近出版的《西南联大求学日记》和《许渊冲百岁自述》中,他详细回忆了自己一个世纪的人生点滴。

一段百年时光,正摊开自陈。

逝水年华里,保存着那真

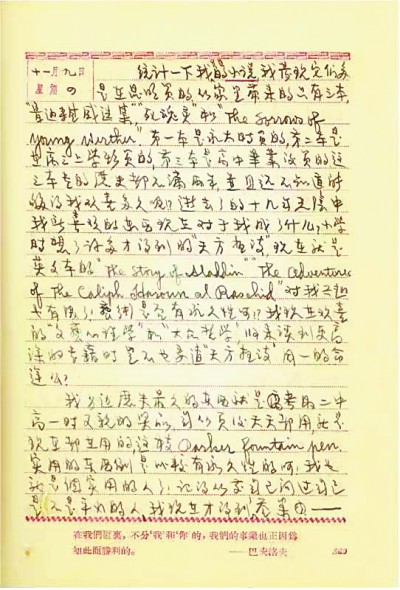

1939年4月28日,星期五

周基堃给我看林徽因悼念徐志摩的诗《别丢掉》:别丢掉/这一把过往的热情……你要保存着那真!/一样是月明,/一样是隔山灯火,/满天的星,/只是人不见,梦似的挂起。

补记:这是我刚满十八岁译成英文的第一首诗……第一次译诗自得其乐,还有一点小小得意呢!

——《西南联大求学日记》

“一样是月明,一样是满(隔)山灯火,只是人不见,梦似的挂起。”96岁的许渊冲哭了,在2017年电视节目《朗读者》里,朗诵着自己1939年翻译的第一首诗。

对许渊冲来说,1939年是充满奇遇的一年。这年,他从江西南昌考入西南联大外文系。在日记里,他誊写了鲁迅的话:革命之后的文学,一种是旧的怀恋,一种是新的讴歌。“我的生活中也有了革命了。”许渊冲成为大一新生,也迎来了自己的新生。“老师碰到钱锺书,男同学碰到杨振宁,女同学碰到周颜玉。”

那时昆明的大学生活已经很“国际化”。上课、读书、听讲座,也会打桥牌、去夏令营、看外国电影,许渊冲的欧洲文学史考了全班第一,英国散文却全班倒数。他把艾思奇的《大众哲学》读了好几遍,翻了丰子恺的《缘缘堂随笔》却“觉得不怎么样”。

出版《西南联大求学日记》时,中译出版社编辑根据许渊冲当年日记的内容,梳理了他的大学文化生活,逐条列出:大一读书最多,阅读书刊59种。作者包括林语堂、鲁迅、普希金、歌德、莎士比亚……国别覆盖中、英、德、法、俄。大二的一则日记,道出了他对自己的一点不满意,“中午吃四个大饼,两个桃子,还觉得不够饱。回想大一暑假天天看书,大二暑假却几乎天天玩了”。

如果有导演根据许渊冲的日记和回忆拍一部有关西南联大的电影,或许会有这些蒙太奇镜头:

闻一多讲《庄子》时,教室外挤满人;沈从文说一口湘西土话,声音很低,像在自言自语;杨振宁一直是同学中的“学霸”;汪曾祺总是夜里在图书馆写作,上午睡觉,下午泡茶馆聊天。英文和体育不及格,却因为文章写得好被沈从文破格给了120分;范长江来西南联大讲“国际形势与中国抗战”,人们关心战时局势,听众之多,打破了联大纪录……

“不好!敌机炸联大了!”1940年10月13日,二三十架日本飞机轰炸昆明,许渊冲和几个同学赶快扑在松树底下。刚刚扑倒,炸弹就落在他们前后左右,炸出了一个个大坑,掀起了大片泥土,铺天盖地压在他们身上。“大难之下没受损失,赶快抓紧时间读书,不要等到炸得读不成了”。战争年代,许渊冲的求学之路从未中断。“万里长征,辞却了五朝宫阙。暂驻足,衡山湘水,又成离别……千秋耻,终当雪;中兴业,需人杰。”冒着战时烽火,唱着联大校歌,许渊冲1944年考入清华大学研究院,1948年留学法国巴黎大学。

在许渊冲的妻子照君看来,许渊冲和老师钱锺书这一代知识分子都有一个共同的品质——他们的确是吃了不少苦,但是他们的血液里热爱人类一切美好的东西,可以抵抗生活当中一些不正常的现象。2018年,相濡以沫多半生的妻子去世了,许渊冲在葬礼上大哭。今年4月,记者到许渊冲家中采访,他缓慢地打开台式电脑翻查文章,电脑桌面上,是照君的照片,仿佛妻子一直坐在对面,陪着先生翻译莎士比亚。

1997年,许渊冲的回忆录《追忆逝水年华——从西南联大到巴黎大学》出版,多年未见的联大老同学、著名物理学家杨振宁看到后从美国来信,两位同窗再度取得联系。《追忆逝水年华》出版后,许渊冲还把书寄给当年的同学林同端。

真还是美,这是一个问题

1940年3月1日,星期五

如果你不批评我,我不批评你,世界哪里有进步呢?如果五十步不能笑一百步,那谁能一步也不错呢!?

1940年3月2日,星期六

匡南静得像黑夜里的翠湖水;我的性格却像火一样热。

——《西南联大求学日记》

许渊冲的卧室,也是书房,书架上满是他的专著和译著。书桌上方的墙上挂着一幅字,是许渊冲择一业终一生的生动写照:译古今诗词,翻世界名著,创三美理论,饮彤霞晓露。许渊冲说,他在翻译理论上主要提出了“译诗三美论”和“发挥译语优势论”。

他与许多人的论战正源于此。在这里,真还是美,直译与意译,这是一个问题。在20世纪的中国翻译史上,关于直译与意译的争论未曾中断。1929年,鲁迅和梁实秋就展开过一场著名的笔战。鲁迅支持直译甚至是“硬译”,梁实秋则激烈反对鲁迅。在翻译与文学之间,一片巨大的空旷地变成了舞台,陆续有人登场,表达自己的主张。而许渊冲选择站在美这一边,他提出的“三美”是指音美、形美、意美。

大学期间,许渊冲就看到了中文和西语的不同。他在多部著作中表达过这样的看法——英、法、德、意等国的语言里,90%的语汇有对等词,所以西方语文互译时,基本可以用等译法。但中文和西方语言中,大约只有40%的语汇有对等词汇。面对这种情况,许渊冲的选择是“尽可能选用优于原文的表达方式”。

1995年,南京大学教授许钧等人发起一项调查,收集了市面上十几种《红与黑》的译本,请读者投票,许渊冲译的《红与黑》得了零票。《红与黑》中最后一句法语原文是Elle mourut,英文版为She died,而许渊冲翻译成“魂归离恨天”。另一面,许渊冲译福楼拜的《包法利夫人》,豆瓣有许多读者评论认为,许译本比其他译本更加细腻,更具女性气息。

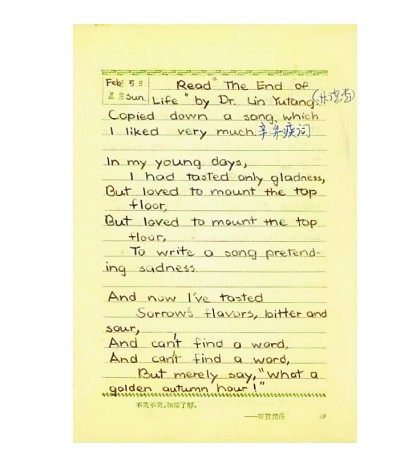

诗歌能否被翻译,这也是一个问题。许渊冲把大量中国古典诗词译成英文、法文,是在著名诗人卞之琳的启发下开始的。杜甫《登高》里的名句“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,被诗人余光中看作是无法翻译的诗句。“无边落木,‘木’后是‘萧萧’,是草字头,草也算木;不尽长江,‘江’后是‘滚滚’,也是三点水。这种字形,视觉上的冲击,无论你是怎样的翻译高手都没有办法。”

卞之琳在西南联大上课时翻译了上半句“The boundless forest sheds its leaves shower by shower”,把“萧萧下”翻译成“shower by shower”,但他却一直没有想好下句怎么译。许渊冲便根据卞之琳的方法译了下句“The endless river rolls its waves hour after hour”。1954年,卞之琳用诗体翻译《哈姆雷特》,一改朱生豪与梁实秋用散文体译莎的先例。翻译学者王宏良分析,卞之琳的诗歌格律概念基本上是从闻一多的音尺理论发展出来的。在有关格律的问题上,卞之琳从不让步,甚至不惜大开笔战,连续发表文章与人争论。卞之琳与闻一多都是许渊冲在联大的老师,许渊冲在自述中,明确表示过自己受两位老师的影响。

70年代开始,许渊冲选了一条更艰难,也鲜有人涉足的路——把古典诗词翻译为英法韵文。然而,在洛阳外国语学院时,许渊冲英译的《毛泽东诗词》不被学校级别最高的教授看好,被评价为“这是小学生的译诗”,许渊冲开始与钱锺书通信,希望得到恩师的意见。钱锺书曾回复“惠书奉悉,尊译敬读甚佩”,也曾说自己倾向于弗罗斯特的看法——“诗是在翻译中失掉的东西”,“翻译出来的诗很可能不是歪诗就是坏诗”。许渊冲每次都反复阅读回信,从中汲取支持与力量,又很快把自己的火样的执着投入到译诗里。

1978年许渊冲出版《毛泽东诗词四十二首》英法格律诗译本,又陆续将《诗经》《西厢记》《唐诗三百首》等译成有韵律的英文,他称这是自己“做了一个独一无二的试验”。这场试验迎来了掌声与奖励——2014年,许渊冲获得了国际译联颁发的北极光奖。对于许渊冲的诗体译诗,杨振宁形容为“戴着音韵和节奏的镣铐跳舞”。

跨过百年时光,仍做赤子少年

1940年12月

德国哲学家叔本华说:美是最高级的善,创造美是最高级的乐趣……具体到我身上,我能发挥什么优势,我能创造什么美呢?……翻译正是我的优势,我就应该发挥优势,翻译出美好的文学作品来,使人能得到美好的享受,那不就是最高级的乐趣么?

——《西南联大求学日记》

年过90岁时,聚光灯一齐照射到了许渊冲身上。

2014年获得国际翻译界最高奖项,2017年登上电视节目《朗读者》,一位90多岁的顶级翻译家骄傲地称自己是“书销中外百余本,诗译英法唯一人”,在节目中毫不避讳地谈起自己“失败的恋爱”,甚至潸然泪下。这位个性十足的老人“出圈”了,他引起人们极大的好奇,媒体采访纷至沓来。自负、狂妄、译痴、“许大炮”……一千个观众眼中,不知有多少个许渊冲。

但在熟人的眼里,他是一直没怎么变的一个人。

少年同窗在年过古稀时重逢,杨振宁曾写道,“我发现他对什么事情都像从前一样冲劲儿十足——如果不是更足的话,就和60年前我们在一起读大学一年级的时候差不多”。

另一位同学林宗基反对许渊冲自称“诗译英法唯一人”,觉得好话要等别人来说。许渊冲又拿出学生时代的直白劲儿,他说,在“武大郎开店”的时代,如果开烧饼品尝会,武二自然可以推选武大参加;如果开打虎会,武二也不投自己一票,而选哥哥,那岂不是要让武大像烧饼一样给老虎吃掉!如今,许渊冲的家里挂着一副对联“自豪使人进步 自卑使人落后”,而“自卑使人落后”前面,早已堆满杂物,只剩一个“自”字,让“自豪使人进步”几个字在朴素的家中更加凸显。

外研书店总经理付帅与许渊冲相识十几年,学法律的他看到许先生之前签的出版合同时都“蒙了”,老人家只记得自己的书超过100种,但和哪家出版社签了合同,版税多少,一概不清楚,付帅就提醒他以后要注明“非专有”。

在接受媒体采访时,许渊冲总被问到为什么经常工作到凌晨三四点。“要延长我们的日子,最好的办法是从夜里偷几个小时。”百岁老人的一句话,令人肃然起敬。而这句话,是他大一时就写在日记里的。“读他的日记,总觉得他就像自己身边一个固执的男同学。”《西南联大求学日记》的责编范祥镇说,“很多事他完全不在意,很多事又很执着。”而他执着的那部分,是把中国语言之美坚持到底。

前几年,许渊冲骑自行车出门看月亮,抬头时不小心从自行车上摔下来。纪录片《我和我的时代》记录下了这个画面——医院里,家人、学生围着他团团转。他却说,“月光如水,从某个意义上还摔得挺美的”,“月亮美啊,人生就是要追求美”。

美国学者威尔·杜兰特说,没有人比得上他自己的书,人的精华都在书中,日常生活却掺入了大量的糟粕。而书中的许渊冲,时而是说英文的李白,时而化身愤怒的奥赛罗,时而回到他自己——

小学不喜欢英文,觉得英文发音别扭,字形没有意义,远不如中文。高一的时候,英文差点不及格。到了高二,熟背三十篇短文并模仿作文后,忽然一下子融会贯通,超越了不喜欢英文的自我。

中和之道是有一分热发一分热,有一分光发一分光。

生命并不是你活了多少日子,而是你记住了多少日子。你要使你过的每一天,都值得记忆。

一个人如果爱真理,其实是爱观念超过爱事物,爱精神超过爱物质。

(本报记者 陈雪)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制