【学人谈】

编者按

界画是以建筑为主要描绘对象,以界尺为工具绘制的图画,在中国传统画史中又称为“屋木”或“楼观”,既是指一种绘画的题材,同时也是指一种绘画的技法。它最初运用于建筑图稿,后经众多画家的艺术实践,不断丰富与完善其表现手法和绘画技巧,逐渐发展成为一个特殊的画科。

由于时代背景、创作目的的不同和审美追求的差异,界画在表现形式和绘画风格上又显现出各自鲜明的时代特色和艺术风貌。

历史上界画的式微直至近乎失传,与人们对它的归类相关,也导致了界画画种的边缘性。据说界画的诞生可能出于建造目的,也就是说界画绘者的初心是精准,是一种工匠精神的表达和建造目的的表现。可以说,不具备匠心就不可能画好界画。宋元时期的界画曾经达到按比例放大即可指导施工的程度,具有现代工程制图的现实效用。这一点在宋代渐兴的文人画美学的主流价值中,逐渐被排斥。此后的中国绘画历史中,依然偶尔有巨星闯入界画这片逐渐被冷落的荒芜之地,如宋代初期的郭忠恕,南宋的刘松年、李嵩,元代的王振鹏,清代的袁江、袁耀父子,现代的黄秋园,他们像流星划过夜空,留下令人难忘的佳作,美轮美奂。

然而,界画领域的冷僻倒是杜绝了“左顾右盼”的投机现象,敢于涉足于此的画家必定是有备而来,雄心、知识、心性均不得缺席。一直以来界画被归于工艺美术的范畴,理由大概是和它的缜密工细有关。事实也大致如此,界画描摹建筑轮廓和造型常常使用界尺,而因界尺使用产生的直线就成为自古以来中国传统绘画中异质的元素。这些直线的边缘性是个场域概念也是个属性概念,但匠心不等于匠气,匠心是做事情的态度以及巧妙的心思,匠气则是最终作品呈现出来的拘谨教条气质。界画在纸面塑造的是人工环境和自然环境相交合的场域,沿用了山水画的画法和类似工程设计制图的画法,但其属性并不是工程性的,它在自然的洒脱和人工的匠气之间游走徘徊、权衡、控制,我以为这是界画最迷人的地方。

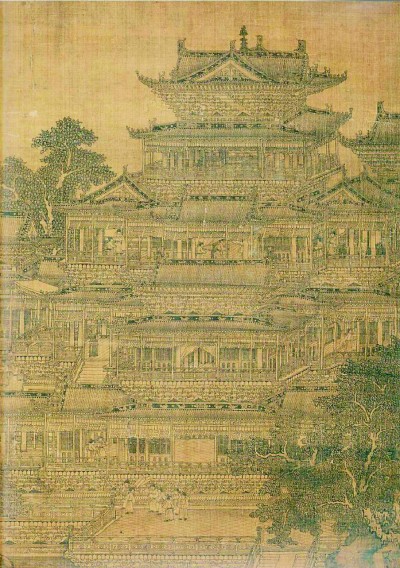

在古代美术史学界,北宋郭忠恕的界画被列为“神品”,苏轼曾评价郭忠恕“尤善画,妙于山水屋木,有求者必怒而去。意欲画,即自为之”。其界画作品《明皇避暑宫图》工整细腻、笔法自然,墨色丰富,韵律感十足。文徵明亦曾不吝褒赞道:“千榱万桷,曲折高下,纤悉不遗。而引笔大放,设色古雅,非忠恕不能也。”此后,界画在南宋亦流行一时,至元代时又卷土重来。郭忠恕的界画对后世影响不可小觑,元代画家王振鹏便深得其意,其作品《阿房宫图》中对建筑的构图处理十分巧妙,与郭忠恕的细节处理有异曲同工之妙。清代画家袁江、袁耀的界画已经完全脱离了建筑设计图的功能,作品中充溢着更多的个人情感,营造出一种可游、可观、可居的意境。画面使用了水墨加青绿的设色技法,清奇独特。袁耀的《蓬莱仙境图》中的亭台楼阁体现出古代森严等级制度下的井然秩序,屋顶上的细节笔墨清晰,造型各异。对于蓬莱仙境的臆想,化为珠联璧合的山石树木与宫阙楼台,画面生成了多重有趣的空间层次。

时至当代,画家张孝友的界画成为中国书画领域的一座奇峰,孤傲、独特且难以效仿。其作品不仅将界画的特质表现得淋漓尽致,更是开创了该画种诸多新的观念、境界和视觉趣味。

画面里的宫阙楼台还是那些飞檐微翘、气魄雄浑的古建筑,但屋脊的鸱吻和檐下的斗拱却精准应和了木构建筑的规制。廊腰缦回,檐牙高啄的建筑群只是形似,各抱地势,钩心斗角反映的是中国古代营造的环境观和形态美学。尽管这些在张孝友的作品中都得以保留,但视角和形势却微妙地改变了画面的气质。古界画建筑表现多为立面或轴测图式,张孝友的作品中却运用了透视。透视产生的形变强化了建筑在画面中的主体地位,也带动了山水的表现方式。支撑他所绘建筑图像的不再是建筑的样式,他的图像仿佛是内生而形成的建构,有一种传统绘画系统之外的力量。这种力量感不是从图像到图像的扁平性挪移和嫁接,而是一种隐性的知识和理性。据我所知,张孝友自踏入界画这一传统绘画领域之后,便同时开始潜心研究中国传统木构建筑的规则、法度和知识。他不仅对《宋式营造法式》和《清式营造法式》进行了认真学习,还考据了许多桥梁建造、船舶制造方面的文献,因此其作品中的建筑和桥梁实乃严谨的工程样式,停靠或游弋的船舶也都经历了严丝合缝的考量,使得画面中满布可供推敲的细节。他还研究了中国古代服装的历史,一丝不苟地重塑着那些逝去的久远时光。

此外,相对于传统经典界画的工整隽秀、空旷清透,张孝友的界画表现出较强的绘画性和烟火气。这种绘画性不仅体现在对自然山水塑造中的笔法运用上,更体现在对画中人物的造型和情境的营造中。他的界画作品不再重蹈历史上界画名作孤高清寒意境之覆辙,而是满载世俗热烈喧闹的气息。《礬楼夜市》和《南乡旧梦图》是这方面的代表之作,画中商贾官人、匹夫贩妇、走卒船工等三教九流跃然纸上。这些形象生动的人物依靠精妙的细节处理和情景安排组成了画中之画,营造出山水和人工环境中的境中之境。生活经验和挥之不去的情感记忆源源不断提供了创作的素材,超强的记忆力则是对画面时空穿越的强有力支持。用张孝友自己的话说就是要从大俗入手,然后深藏若虚去绘出春风大雅的格调来。

界画作为一个古老的画种,能否复兴是一个综合性的问题,它与当下的文化生态以及美学态度相关,应当具备一种新的姿态以体现它的活力。

(作者:苏丹,系清华大学美术学院教授、清华大学艺术博物馆副馆长)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制