北京是一座恢宏的城市,你可以在这里找到人们关于首善之都的所有想象,它是“都市计划的无比杰作”。很多时候,北京并不是一座世俗的城市,它的精神性甚至超越其物质性,它注定是一座不朽之城。

20世纪中期,建筑学家、文学家林徽因和美术家宋步云,分别从审美的角度解读这座城,欣赏这座城,再现这座城,他们的文字和画作是那个时代北京城市古建面貌的珍贵记录。

瀛洲圆殿

瀛洲圆殿有着优美的弧度,它曾经是一座岛屿,现在是一座半岛,晶莹通透、雅致静谧,玲珑得像是北京城极用心布置出的一个小盆景,瀛洲圆殿又叫仪天殿,它还有一个可爱的名字叫团城。

团城的位置在北海南门的西侧,一不留心就会错过。我也是读了林徽因的书,专门寻访才找到这一处清幽。然而正是因为这不为人知的环境,更增加了其中隐秘的快乐,当拾级而上豁然开朗的时候,如登妙境。

团城是一座台城,它真的是一座具体而微的城,有秀珍的城墙,有石阶,有殿堂,有松柏。团城建在台基之上,虽然没有景山那么高,但是也可以俯视文津街以及三海的湖面。这是一种舒适的高度,文雅而精致,从这里望向开阔而平静的湖面可以看见停在湖心的小亭子,如沐四面清风。

关于团城的历史价值,林徽因在1951年写道:

古代的台大多是封建统治阶级登临游宴的地方,上面多有殿堂廊庑楼阁之类,曹操的铜雀台就是杰出的一例。据作者所知,现今团城已是这种建筑遗制的唯一实例,故极为珍贵。现在上面的承光殿代替了元朝的仪天殿,是一六九零年所重建。殿内著名的玉佛也是清代的雕刻。殿前大玉瓮则是元世祖忽必烈“特诏雕造”,本是琼华岛上广寒殿的“寿山大玉海”,殿毁后失而复得,才移此安置。这个小台是同琼华岛上的大台遥遥相对。它们的关系是很密切的,所以在下文中我们还要将琼华岛一起谈到的。(《谈北京的几个文物建筑》)

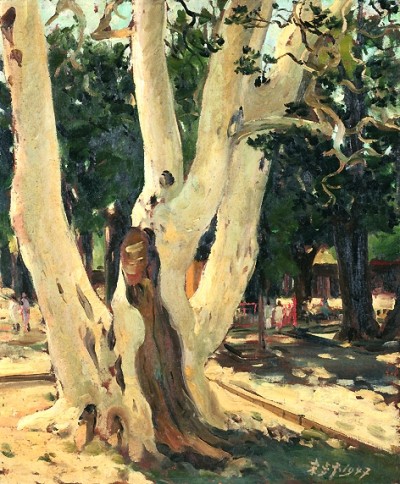

团城上松柏苍翠,承光殿东南侧的白皮松种植于金代,白皮松在古代被称为“栝子松”,这一棵竟然生得如同佛手,树干光洁而雪白,与树叶的翠色相映愈加高洁。

觉得这白皮松奇异的不止我一人,宋步云也曾经在团城驻足,他画了两次白皮松,第一次是在一个阳光很好的下午,大约三四点钟。宋步云的用笔写意,流畅而坦率,他有印象派的感觉,白皮松的白色在他笔下丰富而统一,远处柏树的浓绿衬托着白色的枝干,典雅而秀丽。白皮松实在太高了,宋步云画了它的根,树冠是无法同时进入画面了,除非他画一张中国的写意水墨画!

第二次,是在一个雪后,宋步云离白皮松稍微远一点,能看见一些白皮松的树冠了,在白皮松旁边是团城的门,门的青瓦顶上落了一层厚厚的白雪。宋步云画的正是北平的雪季,地上的白雪冷冷的,被人踩出一条小径,灰白色的,天空却被渲染上淡淡的水红色,不仔细看,看不出来的一点儿红,就像是一丁点儿朱砂不小心掉在了缸里。远处,角楼在天的底色中浮现,它是白皮松的背景,显得苍茫而遥远。

雪后,团城里人不多。高大的白皮松是静静的,白皮松的松针被宋步云画得如同羽毛,簌簌松软。1948年,在中山公园举行的画展上,徐悲鸿称赞宋步云的《白皮松》是“杰作本天成,妙手偶得之”。

宋步云的灰色总是很高级的,层次分明,变幻微妙。这位曾就读于北平京华艺专和杭州国立艺专的学子,留学日本学习艺术的精英,曾经是徐悲鸿建立国立北平艺专和保护学校的重要功臣,却在新中国成立后受到了排挤,接下来的20年是宋步云人生低谷,他不得不离开北平国立艺专,仅在文化部科普局、中央轻工业部、北京市公安局交通安全委员会等机构担任美术顾问、设计等工作。一身才华的宋步云并没有消沉,反而拿起了画笔,曾经被繁忙的工作所耽误的绘画再次给予他生机。20世纪40年代宋步云就开始画北京古建筑,50年代他在北京城里继续以画家的眼睛为我们描绘了他看到的古建筑。大规模的改造之前,北京的古建筑保存得更为完好,古城气质更加雄浑。人与景物多多少少是相似的,这些被忽略、需要被移除或者改造的古建筑是如此的珍贵,这些被蒙蔽的价值,这些被冷落的稀世珍宝,在宋步云的作品中情景交融。今天我们能从宋步云的笔下体会到这些古建筑蕴含的时代气息和个人情感,这是照片所难以传达的。

回看宋步云的一生,这30年中,他用艺术救赎了自己,这30年里他画出了他一生中最好的画。

好好的秀丽的承光殿不画,宋步云就是要画白皮松,他和乾隆皇帝一个脾气吗?乾隆在《承光殿古栝行》中吟咏:“春朝绿云参天青,秋夕碧月流阴皑。灵和之柳非伦比,沧桑阅尽依然佳。”并且感叹:“呜呼种树之人安在哉!”宋步云画白皮松的时候,它还没有被栏杆围起来,今天白皮松已经被栏杆围起来,得到了更好的保护,看来它会活过千年,真是一棵有福气的宝树。

林徽因文中所说的“元世祖忽必烈特诏雕造”的大玉瓮被安放在承光殿前面。现在它被一个镶玻璃的小阁子罩起来,得到了很好的保护。这漂泊的文物总算是寻到一处福地。

玉瓮后面就是承光殿,它建于康熙二十九年(1690年),这座殿真的好极了,无论大小还是高度,无论结构还是装饰都是合适的。它并没有被过分地装饰,显得依然从容而稳妥,并没有大而无当,白玉佛像在其中真是再合适没有了,洁白的佛像与这半岛,与这殿堂融为一体,高贵而神秘、美好而单纯。

承光殿后面是敬跻堂和余清斋,这两处原为乾隆的书斋,是皇帝登高远望、小憩读书之所。

这样好的团城,差一点儿就被铲平了。1952年,有人提出团城阻碍交通,力主拆除团城。梁思成、林徽因不得不为之奔走、写文章呼吁,做着许多他们不擅长的工作。他们告诉当时主持工作的人,“台”这种古老的形制在中国已经很难找到,而团城真是这稀有的遗存之一。梁思成甚至难忍心中的愤怒,在公开场合大声说:“那么,干脆推倒团城,填平三海,修一条笔直的马路好了,还讨论什么呢?!”团城命悬一线。幸运的是,周恩来总理知悉以后亲自到团城查看,也觉得拆除团城并不合适,建议修路的时候绕过团城。团城最终得以留下来,这是梁、林二位先生拼尽全力挽救下来的不多的几处古建之一。

团城安然,该庆幸的是我们,是后世子孙。

今天,团城宝殿古雅,松柏挺拔,登临团城,更回味着这些历史中的人和事,看在眼里,浮上心头的就不仅仅是美景了。

瀛洲圆殿依然,它是太液池边临水独照的美人。

北海

北海是北京的眼眸,钟灵毓秀、清逸高贵、情致动人。

如果说太庙、社稷坛等都是礼仪重地,承载了太多的功能,那么,北海正是这皇城中的轻盈所在,是超脱的精神世界。

宋步云的《旧北海大桥》是从团城上俯视的,从这个角度正好能看到金鳌玉蝀桥桥西的牌坊。金鳌玉蝀桥原名金海桥,又叫御河桥,今天被称为北海大桥。本来在团城的东西方向各有一座木桥,明朝将东桥拆掉填平,保留西边一座木桥,明弘治二年(1489年)又把木桥改为石桥,桥东西两端各建一座木牌坊,东牌坊上有“金鳌”二字,西牌坊上有“玉蝀”二字,因此这座桥又称“金鳌玉蝀”桥。它是中国古老堤障式石拱桥,桥拱券为9孔,只有中间最大的一个孔是用于通水的,其余的孔只做装饰用。今天这座桥已经被加宽,而且更加平整。

宋步云的金鳌玉蝀桥保持着原有的风貌,古典而纤秀,洁白如雪,栏杆古朴,桥的样式与两头的牌楼正好呼应,桥两岸树木苍郁。桥上的人群熙熙攘攘,行人为多,亦有自行车和三轮的篷车。这件作品画的是一个阴天的傍晚,桥的亮白反而衬托出天的阴云,整个画面统一在一种青灰的色调中。宋步云在这件作品中运笔稳重,很沉得住气,桥的推远带入画面的纵深感。

我们跟随宋步云的视线俯视这座桥,而林徽因却在桥上凭栏远望:

初次走过横亘在北海和中海之间的金鳌玉蝀桥的时候,望见隔水的景物,真像一幅画面,给人的印象尤为深刻。耸立在水心的琼华岛,山巅白塔,林间楼台,受晨光或夕阳的渲染,景象非凡特殊,湖岸石桥上的游人或水面小船,处处也都像在画中。池沼园林是近代城市的肺腑,藉以调节气候,美化环境,休息精神;北海风景区对全市人民的健康所起的作用是无法衡量的。北海在艺术和历史方面的价值都是很突出的,但更可贵的还是在它今天回到了人民手里,成为人民的公园。

林徽因将我们的思绪带入北海。

正像巴黎发源于西岱岛,北京发源于北海。

北海始建于金代,金大定六年(1166年)世宗完颜雍命少府监丞张仅言主持在城北大兴土木营建皇家离宫,即太宁宫,这是北海的奠基。经过13年,大定十九年(1179年)北海修建完成,世宗幸太宁宫。元建都时候,北海成为大都皇宫的核心,北海和中海为太液池,除了瀛洲圆殿以外,在万岁山(今琼华岛)上修建广寒殿,广寒殿居高临下,俯瞰全城。明代修建了故宫以后,元三宫的地位下降了,北海成为皇家的院囿,广寒殿在万历年间坍塌。1651年,顺治皇帝应喇嘛恼木汗所请,在琼华岛上建白塔,今天这座白塔成为北海的标识。

然而,北海真正的独特之处,在于北海并不是现实中的海,而是幻想中的海,它从元代就被当作太液池。这里是一海三仙山的道教境界,北海、中海、南海连城一片,被视为太液池,而琼华岛象征蓬莱仙境,团城象征瀛洲,犀山台象征方丈。这里又有佛教的诸多遗构,光辉灿烂。北海的实际面积不大,但是在想象中它是缥缈无垠的。

宋步云的《北海船坞》中,入秋已经很久了,渐黄渐疏的柳树下工人们正在忙碌着,巨大的船底在岸上,仅有一个凉棚是作为工作间隙休息的场所,如此粗放的劳作,简陋的露天工地,竟然就在寸土寸金且安静平和的北海公园之中。远处是青黄杂糅的琼华岛,岛上的白塔依旧高贵而静穆。在湖面上有人划船,在湖边的栏杆边还有等候上船的游人,劳作者与休闲者也形成一种潜在的对比。《北海船坞》的色调统一在晚秋的青黄之中,有日光的感觉,琼华岛略略泛出一点点紫雾的颜色,整个作品的笔触是精简而概括的,有着东方的情调。

宋步云的《北海船坞》让人联想到西班牙画家维拉斯贵支1657年创作的《纺织女工》,画面的前景是西班牙马德里皇家织造厂的纺织工,飞转的织机拉扯着,丝线在手指间缠绕,地上是慵懒的猫和线絮,画面左侧女工面容苍老,中间女工在灰暗中弯着腰,右边女工伸直的手臂呈现出劳动的疲惫与紧张。顺着她抬起的手臂,远处明亮背景里是希腊神话世界:女神巴拉斯与擅长纺织的人间少女阿莱辛比赛织布的故事。现实与幻想交叠,产生无与伦比的艺术效果。如果说《纺织女工》中的戏剧性是委拉斯贵支的精心安排,那么,宋步云的《北海船坞》则是生活的巧遇。今天北海的船坞还在,但是已经经过了良好的修缮和装饰,与周围的景色协调。

除了白塔、船坞,宋步云还画过《须弥春》,“须弥春”是北海西天梵境前部的四柱七楼琉璃牌坊。这座牌坊的南向额题为“华藏界”,北向额题为“须弥春”,所以宋步云将这件油画命名为“须弥春”。经过须弥春就到了北海西天梵境的内部了。西天梵境位于北海北岸,是白塔的延伸。

宋步云的《须弥春》中是盛夏的景色,牌坊的青色琉璃、黄色镶边和朱红的墙面依然,阳光也依然,只是少了在须弥春阴影中读书看报的少先队员。清代所建的牌坊,装饰繁冗,宋步云用概括的笔调处理,画面所呈现的是阳光在琉璃上的闪闪发光,浓阴与明亮的空气的强烈对比,使画面有着夏季特有的耀眼与安静。

宋步云《景山瑞雪》中北海退为背景,从景山看过去的北海,被推远,然而标志性的白塔依然明亮。在明代以前,北海琼华岛是北京城的制高点,明代建故宫与景山之后,景山与琼华岛隔海相望。景山上松柏林立,是故宫的后花园。在松柏之后的白塔,在水一方隔着街巷的白塔,虽然并不远,但却似乎遥不可及,一个小小的白塔成为拉远视线的消失点。《景山瑞雪》有着诗意的情调,近景的荒草和苍翠的松柏运笔徐徐,画得放松而平稳。风景画就要有这样的松而不散的节奏。

钟鼓楼、什刹海

它是时间本尊。

如果时间有一个具体的形象,那么它就是北京的钟鼓楼。

中轴线穿过紫禁城,掠过三海,然后它结束于钟鼓楼。钟鼓楼几乎不像一个位置用词,而是一个象征用语。它用鼓声和钟声定位时间,是节奏与秩序的维系者。

鼓楼,坐北朝南,庄严而沉静。它是这一海三仙山的主者,钟鼓楼在紫禁城之外,那座华丽而浩瀚的宫殿于它也不过是遥远的繁星,王朝的兴衰、江山的更迭、个人的荣辱,不过是过眼云烟。在三界之外,六道之上。兴衰更替,物换星移,它悲悯地静静看着这世上的一切。

它无悲无喜,庄严肃穆,沧海桑田。如果说社稷坛是一种祈愿,紫禁城是一种自诩,一海三仙山是一种超脱,德胜门是一种荣耀,那么钟鼓楼只是一位记录者、旁观者、见证人。

北京的鼓楼是砖木结构,主色调是朱红色。通高46.7米,虽然今天看来并不很高,但是整个建筑的线条注重横线的排比,整个楼面凝练而朴素,给人一种高大庄重、凛然的效果。

三重檐,歇山顶,绿色琉璃修饰的边缘,歇山顶侧面的山花板上有繁复的缠枝纹饰,远望似火。屋檐正脊的顶端有望兽,眺东西。

鼓楼有很高的地基,地基上有两层,第一层为无梁拱券式砖石结构,南北各有三个券洞,南面两个,北面一个,东西各辟一个券洞。如果要上二层,需要经过一条陡峭的、狭窄的、阴暗的、悬长的石梯,现在这个楼梯中间有扶手隔开,上楼下楼的行人分两侧通行。即使是在夏天,这里也十分寒凉。

缘着这逼仄、晦暗的通道向上,一抬头光明入眼,这就到了第二层。第二层有巨大的空间,以柱子支撑,环列大鼓,还有铜壶刻漏等古代计时仪器。

二层外面有一圈环廊,在环廊上可以远眺中轴线和什刹海,街道井然排布,时常还有腾起的鸽群,带着悠扬的鸽哨。天气好的时候可以远望到西山,在鼓楼上看落日,楼山相望,有一种亘古洪荒之感。

整个建筑气魄宏大而不烦琐,沉稳持重而不空乏。在这里你可以感受到时间的流淌,光影顺着殿墙走,随着阴晴雨雪,朱红色时而是暖色调,时而是冷色调。

阴晴圆缺的,是钟楼。

如果说鼓楼是一种延伸,那么钟楼则有上升之感;如果说鼓楼代表着永恒,钟楼则象征着轮回与变数;鼓楼是白昼,钟楼是夜晚。

青砖、青砖,整个钟楼优雅而轻盈。哀乐与其无涉,它有的只是从容淡定,独立孤寂,宠辱不惊。

钟楼共有两层,通高47.95米。底层基座的四面均有券门,二层主楼也有青色琉璃镶边的重檐歇山式屋檐,共有主楼三间,四面各开一座券门,券门的左右各有一座石雕窗。钟楼一层通往二层的石阶很好地勾勒了其纤细的形体,让人们在视觉上有一种升腾和收腰的效果,钟楼的另一个特点是用了许多汉白玉石雕:石阶和二层的围栏是汉白玉石雕,二层的门窗也用了汉白玉镶边,这种白色与青色的底色相互衬托,十分通透、静雅,像是琼楼玉宇的月宫。钟楼是中轴线的结束,时间消失在无边的夜色中。

关于钟鼓楼,林徽因在《我们的首都》之《鼓楼、钟楼和什刹海》中写道:

钟、鼓两楼在对比中,一横一直,形成了和谐美妙的组合。明朝初年智慧的建筑工人,和当时的“打图样”的师傅们就这样朴实、大胆地创造了自己市心的立体标志,充满了中华民族特征的不平凡的风格。

冬天的钟鼓楼是什么样子的?宋步云画了《故都瑞雪》。

《故都瑞雪》是从什刹海角度看过去的,宋步云应该在什刹海的南缘北望的。近处是依然飘落的雪花,裹得严实的一家三口,推自行慢慢努力走的人。中景是什刹海冰场,人影拥挤而簇动,似乎都能听见冰场上的喧闹。冬天在什刹海冰场滑冰是北京的一项风俗,试想,人们从几百岁的遗址或者遗构前面滑过去,快速而喧闹,让人感到生活永远在继续。远处呢,那隐在天灰色中的,巍峨而静默的钟鼓楼,淡化成为背景,轻柔成为笔触,凝聚着,消散着。宋步云是对的,钟鼓楼总是置身事外的。

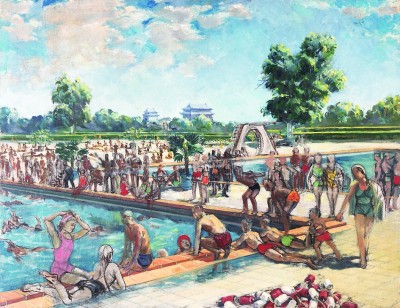

有趣的是另外一张关于钟鼓楼的作品《什刹海游泳场》,那是夏季的什刹海和钟鼓楼。

这个游泳场建于1951年5月,位于小西海,有儿童池、浅水池、比赛池和跳水池,还有日光浴场和露天淋浴以及书报阅览处。整个游泳场占地三万余平方米,是当时中国规模最大,设施最完善的游泳场,对市民开放。1951年6月6日游泳场揭幕的时候,聂荣臻、彭真、老舍等出席了揭幕典礼。

林徽因的文章《我们的首都》之《鼓楼、钟楼和什刹海》中曾经提到过:“解放后人民自己的政府首先疏浚全城水道系统,将什刹海掏深,砌了石岸,使它成为一片清澈的活水,又将西侧小湖改为可容四千人的游泳池。”《我们的首都》发表于1952年,也就是说在那一年,游泳馆还是对公众开放的。

这件作品是特别的,远处的树、绿化和钟鼓楼是用油画的方式呈现的,而游泳池内的场景则是使用速写的方法完成的,而且我们可以看到作者并不掩饰那种即兴的,未完成的感觉。他用一种十分跳跃的线条勾勒这些人,我们甚至能感受到作者在创作中的愉悦与轻松。

是的,愉悦与轻松的气氛在宋步云的作品中是不多的,如果我们看过画家的两幅《自画像》就会了解,这是一个时常眉头紧锁的人,即使在小憩的时候,眉头也拧在一起,有时在深夜里还醒着,默默地抽着烟斗,似乎在思考着什么,背景是他的熟睡的孩子。这位带着画家帽的画家,在黑色的背景前看起来忧郁而心事重重,几乎和巴黎画派中人一样了。

让我们再靠近游泳场一点,近景中一些人的形象是引人注意的,例如那位身着粉色泳衣的女士正在专心地带着泳帽,她身旁穿着露背泳衣的女士的脚正在悠闲地上下踢着。泳池边还有红发女子,是外籍人士吗?还有身披浴巾身着绿色泳衣的女子正向我们款款走来,十分优雅,而一旁抱着球的孩子正要冲入泳池中。阳光洒在这些人身上、地上、水面上,天空蔚蓝,水与天呼应着,远处用油画方式画的树木、钟鼓楼等都十分清朗,用笔并不厚重,与前景十分协调。画家也暂时放弃了他擅长的灰色调,转而运用饱和度极高的纯色,天空明媚而透明,每一片叶子和钟楼的屋顶都发光,焕发着青春。

这件作品无疑在艺术性和文献性两方面都有重要的意义。它鲜活地表现了那开明而健康的社会氛围,而这种气氛与古都的文明并不冲突,反而是十分协调的,让人想起那些阳光灿烂的日子。

钟鼓楼是人们对于时间感知的具体表达,时间是唯一不变的永恒,不可抗拒,不可挽留。时间告诉我们的是珍惜。

古建筑是正在消失的风景,我们无法挽回它们,实际上无论我们多么好地保护,它们都会最终以一定的速度衰减直至泯灭。我们只有珍惜它们,在它们在的时候感受它们,研究它们,若是有幸,它们会从物质升华成为精神的存在。它们只有以这种形式被记住,被传颂,被书写,被怀念,才可能不朽。

(作者:周蓉,系北京画院副研究员)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制