【光明书话】

2020年11月,王振芬、孟宪实、荣新江主编的《旅顺博物馆藏新疆出土汉文文献》(以下简称《旅博文献》)由中华书局出版发行。这批文献被学界誉为“敦煌吐鲁番文献中‘最后的宝藏’”,从新疆到日本再到旅顺,历经沧桑,终与世人相见。12月20日,新书出版座谈会在北京召开,与会专家无不给予高度评价,认为这是敦煌吐鲁番研究的“里程碑式的成果”,创造了敦煌吐鲁番文献整理的新标的。

百年前,我们无法主导流散文书回流,甚至无权给予统一名称——时至今日,比“敦煌吐鲁番文书”这一泛指更加清晰的,是“英藏”“法藏”“俄藏”“德藏”“大谷”等以收藏地或攫取者命名的简称,“旅博文书”的命名为中国在“敦煌吐鲁番文书”的所有权正名。“旅博文书”总计26000片的文献残卷,有着多方面的学术价值,印证了古代丝绸之路,同时阐明了中华文化的传播与影响。

1.从“大谷文书”到“旅博文书”

出土于新疆的汉文文献,何以入藏旅顺博物馆?这要从上世纪初开始追溯。

自1900年的八国联军侵华战争,敦煌文献被发现并开始外流,开启了一段陈寅恪所说的“吾国学术之伤心史”。瑞典斯文赫定、英国斯坦因、法国伯希和、俄国奥登堡等一批批“探险家”接踵而至,疯狂攫取中国的文物。新兴的东方国家日本也不甘落后。1902—1914年,日本西本愿寺第22代法主大谷光瑞率队,先后对中国进行了三次“探险”,足迹涉及新疆、甘肃、云南等地,劫掠了种类繁多、数量巨大的文物,统称为“大谷收集品”。其中,古文书一类称作“大谷文书”,大多出自新疆吐鲁番地区,少数来自新疆库车、和田等地的古代遗址、墓葬,还有一些来自敦煌。这是中国文物伤心史的一部分。

像走散的孩童一样,“大谷收集品”在远离故土、运抵日本后几经辗转。第一批文物,分存于日本西本愿寺和当时的帝国京都博物馆(今京都国立博物馆)。1944年,大部分纸本文书归还了大谷家;其他文物卖给了木村贞造,20年后又转藏于东京国立博物馆。第二、三批文物,1908年后存放于神户六甲二乐庄;1914年,二乐庄卖给政商久原房之助,存放的文物再度分家,一部分于1916年5月运抵汉城,卖给朝鲜总督寺内正毅,最终落脚朝鲜总督府博物馆(今韩国汉城国立中央博物馆)和朝鲜原德寿寺宫石造殿。另一部分,分两批运抵旅顺,先后进入大谷光瑞在旅顺新市街的住所。1925年11月,大谷光瑞因面临严重的经济问题,将“大谷收集品”卖给当时的关东都督府满蒙物产所(今旅顺博物馆)。1945年日本战败,这批变卖的文物以“战利品”的身份被苏联接管,至1949年新中国成立,才最终留在旅顺博物馆。这其中,包括如今整理出版的“旅博文书”。

从新疆到日本再到旅顺,这批文献经历了近半个世纪的漂泊,终于回流本土,其结局令人欣喜,其过程充满了偶然。近代中国无力改变文书流散的命运,无法主导其回流,甚至无权给予统一名称——时至今日,比“敦煌吐鲁番文书”这一泛指更加清晰的,是“英藏”“法藏”“俄藏”“德藏”“大谷”等以收藏地或攫取者命名的简称。从这个意义上讲,以“旅博文书”指代旅顺博物馆所藏文书,从而与日本所存“大谷文书”加以区别,标志着回流本土后的独立身份,为中国在“敦煌吐鲁番文书”的所有权正名,标志着当代中国在国际敦煌吐鲁番学领域占领了新的高地,也是学人走出“伤心史”的坚固阵地。

2.不负国宝,走出“学术伤心史”

“旅博文书”为何时至今日才得以全面公布?

实际上,在《旅博文献》出版之前,“大谷收集品”中的文书整理、研究工作已开展近百年,可分为三个阶段。

第一阶段,20世纪上半叶,日本为主导,选择性公布文物图片、目录为主要形式。如,大谷探险队的成员橘瑞超刊印的《二乐丛书》(1912-1913),介绍了少量净土、法华佛经残片。二乐庄被转卖后,“大谷收集品”四散,由香川默识整理的《西域考古图谱》(1915),上原芳太郎所编《新西域记》(1937),也刊布了少量文物图片;关东厅博物馆等新入藏单位分别对所收文物进行编目,如附于《新西域记》后的《关东厅博物馆大谷家出品目录》《朝鲜总督府博物馆中央亚细亚发掘品目录》等。然而,由于彼时中国深陷战事,无暇他顾,国内学人难得了解。

20世纪下半叶,尤其是1980年以后,可以视为第二阶段。遗留在日本的“大谷文书”,受到日本学界的重视。其收藏单位日本龙谷大学,一时间成为研究重镇。1983年,日本学者小田义久主编《大谷文书集成》第一卷出版,轰动吐鲁番学界。截至2009年第四卷出版,共刊布近万件文书的黑白照片及其录文。在此过程中产生的学术成果,一度引领了日本甚至是中国的研究潮流。国内学界紧紧跟随的同时,也在寻求突破,争取超越。

然而相比之下,“旅博文书”并未获得同等关注,只有与龙谷大学藏“大谷文书”相关者才能进入学界视野。直到1992年,中国学者王珍仁、刘广堂、孙慧珍《旅顺博物馆藏新疆出土的古文书》一文发表于《新疆文物》,首次对部分文书内容进行释读,整理研究工作进入了第三阶段的开端。“旅博文书”终于在新世纪到来之际,走出深闺。

2002年,中国国家文物局批准旅顺博物馆与龙谷大学合作整理、研究馆藏新疆出土汉文佛经残片;2006年,《旅顺博物馆藏新疆出土汉文佛经选粹》《旅顺博物馆藏新疆出土汉文佛经研究论文集》出版,展示了部分佛经残片的图版、名称,发布了相关研究。2007年,《旅顺博物馆藏西域文书研究》出版,介绍了馆藏文书的来源、特色和价值。但“旅博文书”数量庞大,仅汉文文献就多达26000余件,有从公元3世纪到13世纪之间一千年内所写的各类文献,除绝大部分为佛教典籍外,还包括了一定数量的写经题记、经录、道经、四部典籍、法典、公私文书、数术文献、医药文献等,涉及古代吐鲁番地区的诸多方面。因此,以上工作和成果只是冰山一角,对“旅博文书”进行全面整理和深度揭示,十分必要。

3.百年旧貌换新颜

近年来,国内敦煌吐鲁番学研究队伍日益壮大,科研水平不断提升,全面整理“旅博文书”的条件已十分成熟。

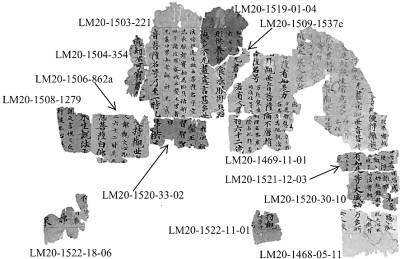

2015年,旅顺博物馆、北京大学中国古代史研究中心、中国人民大学国学院三家单位合作,开展“旅顺博物馆藏新疆出土汉文文书整理与研究”项目。五年来,先后近50人参与,为26000余件“旅博文书”确定题名,撰写解题,编制总目索引,最终汇于图版《旅博文献》。这一成果不仅是“旅博文书”首次全面公布,也为敦煌吐鲁番文献整理创造了新标的。

《旅博文献》全书35册,图版部分按“旅博文书”编号为序编排,尽量采用原大全彩影印,标注比例尺,图下注明编号题名,避免了以往出版敦煌吐鲁番文献时,因黑白印制导致的清晰度不够、信息损失等问题。文字部分,含题名和解题,解题内容包括文献译(作)者、电子佛典对应位置、校勘记、年代、参考文献等信息,附于每一册图版之后,并汇总、编制索引以便读者检索、使用。

这样完备的体例,等于为每一件“旅博文书”建立起相对详细的学术坐标;而想要完成26000多个坐标,并非易事。

首先,要攻克两大难关,给文书准确定名。“按图索骥”是定名的基本办法,即对照残片所存文字,找到其文献出处。然而一方面,“旅博文书”时间跨度上至西晋,下至北宋,且多为写本,字体形态多,文字识读难度大。另一方面,文献契合难度大。仅以佛教文献为例,很多初传中国或流行一隅的佛教文献,或重译,或佚失,今日所见版本并不能与残片内容完全匹配。还有一些残片内容,存在于多部佛典中,单凭检索文字无法确定唯一出处。想要攻克这两大难关,就需要整理者运用跨学科研究方法和手段。

其次,完善书法分期理论,给文书精准断代。由于“旅博文书”碎片化程度高,大多纪年信息缺失,即便确知出自某部典籍,也不能直接精确断代。因此,整理团队细致比对有纪年敦煌吐鲁番文献,提出了一套具有科学性、实操性的书法分期理论,并照此解决了“旅博文书”的断代问题,呈现于每一条解题中。

最后,建立一整套科学高效的工作制度,保证项目运行。每一条定名、每一段解题在进入校稿环节前,至少经过六次质检。对于检索前人研究、更新参考文献、编制总目索引等重要环节,设立专人一贯负责制,避免数据混乱、脱节。从2017年5月20日至2020年9月30日,九人每人完成四次校稿,期间新冠肺炎疫情肆虐,但校对工作始终未被耽搁。

“旅博文书”是敦煌吐鲁番文献“最后的宝藏”,海内外学术界对其整理和公布期待已久。因此,五年来,数十篇有关“旅博文书”中各类文献的学术论文,发表于多种期刊。这些文章围绕“旅博文书”而作,也同时推进着“旅博文书”的整理工作。26000余条定名、解题,虽寥寥几行,但无一不是反复斟酌的研究成果。每条参考文献背后,都代表着学界对该问题的讨论和思考。这些文章的作者并不仅限于整理团队内部,也多有对某部典籍、某些问题研究多年的同行专家。“旅博文书”此次的完整公布以及初期成果的展示,也昭示着中国学人更开放的胸怀,期望众人拾柴,共同推动学术进步。

“旅博文书”是中华文明的载体,其风采理应让世人共睹。因此,公布26000余件“旅博文书”的原大彩图,尽可能展示其原貌,保留残片上每一道折皱,每一处残破,才能让世人铭记其经历的沧桑巨变,不负国宝。《旅博文献》的出版,只是一个开始,在吐鲁番学与敦煌学“比翼齐飞”“分进合流”的进程中,“旅博文书”必定扮演重要角色;进一步整理出版“旅博文书”录文本,并充分利用其丰富的信息内涵开展学术研究,才能提升“旅博文书”在敦煌吐鲁番文书中的地位,让中国学人在国际敦煌吐鲁番学界绽放更加绚丽的光彩。

(作者:段真子,系中国人民大学图书馆古籍部副研究馆员)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制