编者按

顾颉刚先生当之无愧是中国近代史学史上的巨人。以往我们在谈及先生时,往往津津乐道他开拓的一大片学术园地和他在史学研究领域的功业。虽然在顾先生自己的著述中,我们多能看到他对祖母、祖父,童年、青年生活的追忆,但这些经历毕竟是他生活的片段,不是学术史研究的内容。通过顾潮女士的这部纪传体佳作,我们可以生动而完整地了解顾先生那波涛起伏的一生。这本书让我们看到了一个更为鲜活的人物,一个真实的有血肉的史学家。

各种各样的学人传记,我们读到过许多,这些讲述学人人生经历、学术生涯的传记无疑是我们研究学术史,了解历史的重要参考。在为数甚众的学人传记中,由亲人写就的并不多见,佳作则更少,而顾潮女士的《我的父亲顾颉刚》,则正是其中的佼佼者。本书以女儿的眼光描写作为历史学家的父亲,材料之翔实丰富,视角之细腻独特,立场之客观无偏,尤属罕见。本书既使不甚熟悉先生的读者也能知道先生的治学与为人,又展示了许多先生生活中不为人知的细节,使专家和内行们更能深刻理解先生那跌宕起伏的一生。

超越个人感情的学术史

在中国近代学术史上,顾颉刚先生无疑是一位中心人物。顾先生的历史学研究,以由其引领的“古史辨”运动及七大卷《古史辨》为代表,直接促成了传统学术向现代学术的结构性转向,奠定了中国现代史学的基础。同时,顾先生兴趣广泛,一生保持着旺盛的好奇心,除其视为“当行本色”的经学、《尚书》学、上古史学、历史地理学等史学研究外,先生在民俗学、上古神话学、故事学、宗教学、民族学、边疆地理学等领域,亦皆可谓开风气之先。直至今日,无论历史学、民俗学还是文学,我们各学科的学术研究仍离不开先生著述的滋养。

其实民国学界群星闪耀,除了顾颉刚先生,还有胡适、钱穆、傅斯年、吕思勉、陈寅恪等人,但我们不得不承认,在这些人当中,顾先生是十分特殊的。他的特殊不仅表现在特立独行、桀骜不驯的气质,还表现在顾颉刚与近百年来中国历史本身的联结如此紧密——身为古史学家,却一生随着政治、社会的动荡变幻而荣辱浮沉。当然,从某种意义上讲,先生也参与了对历史的塑造:史学家解释历史,而历史观念则影响着民族的未来发展走向,先生的“层累地造成的古史说”和由先生引发的“古史辨”运动,无疑深刻改变了近代以来华夏民族对上古历史的认同方式。可以说,了解顾颉刚,就可了解民国史学学术的一半,就可了解从清朝末年至民国,至新中国改革开放这百余年间的历史。

顾潮女士为顾颉刚先生之女,自1980年先生溘然长逝后,顾潮即开始对先生遗稿、日记、信件的整理工作,由她来讲述先生的一生,自然是最恰当的。在《我的父亲顾颉刚》中,顾潮展示了先生私人日记和书信的一些片段,也透露了相当多的先生不为人知的生活真实情况,特别是一些只有朝夕相伴的亲人才知道的细节,如先生晚年时如何在病痛中艰难治学,有哪些一直惦念不忘的未竟的研究工作,等等,这些都是我们研究学术史的第一手材料。更难能可贵的是,顾潮以女儿的身份追忆父亲,深情不难想象,但当我们翻开这部《我的父亲顾颉刚》,却只能读到娓娓道来的平静、克制。顾潮以一种旁观者的眼光,尽可能客观全面地讲述顾颉刚一生的荣辱、波折、经历,这也就使这部书超越了私人情感的藩篱,而成为一部具有重要参考价值的学术史佳作。

一部学术与人生互动的立体历史

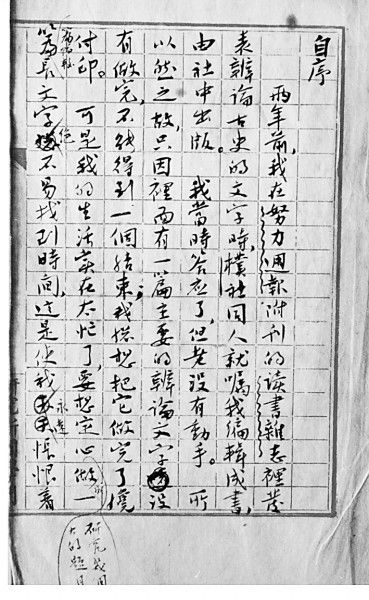

顾颉刚先生在学术史上最大的价值,应在于他促成了旧的经学研究的革命,在于他“层累地造成的古史说”的疑古观念。我们当然可以从学术史的角度追溯其学术脉络,将顾先生的研究方法和学术理念追溯至宋人的疑古或清人的考据之学,但也必须看到独特的人生经历对先生治学方法产生的巨大影响。先生在自己的文章著述中就爱谈及各种生活经历与其学术理论之间的关系,如在著名的《古史辨》第一册自序中,先生就谈到了幼年时祖父母的教养对其学术取径产生的影响,但是这些散落在先生文章、日记中的生活毕竟是片段的,不成体系。顾潮的《我的父亲顾颉刚》,从顾颉刚先生孩提时一直讲到其人生的终点,全景式地呈现了先生一生中各个阶段的经历,并将先生的生活与治学相互比照,使读者可以更清晰地懂得,朋友、亲人、每日的柴米油盐,这些属于先生生活世界的“部分”,如何作用于先生学术的“部分”。

顾颉刚先生1893年生于苏州的一个书香家庭,尚在提抱时就由祖父教识字,六七岁时已能读简明的古书,其旧学功底可见一斑。先生的祖母则是个聪慧而严厉的旧式妇女,善讲民间故事,除了抚育先生成长,给予了他无微不至的关怀之外,还培养了先生对于民众文化的热爱。幼年时期祖父母的教养对先生产生了持续一生的影响。1913年,顾先生第一次远离家乡赴京求学,至1920年大学毕业,在此期间,顾先生不仅接触到章太炎、王国维等旧学大师,还结识了胡适等留洋归来,将西方的、所谓“科学的”学术理论带回国的新派学者。在京时,年少的先生还曾有一年的时间流连戏园子听戏,正是在听那一场场演义历史人物的好戏时,先生偶然“触了一个机,所以骤然得到一种新的眼光,对于古史有了特殊的了解”,才有了古史也许像戏剧故事一样是经过层累地敷写的观念。1922年,先生在《读书杂志》刊发《与钱玄同先生论古史书》,第一次公开提出“层累地造成的中国古史”的观点,一场史学大地震正式来临。

在先生青年时代这段相对和平的岁月中,先生的学术工作以“辨伪”和“疑古”为主,这也是先生一生治学的旨归。至“九一八”事变后,亡国灭种临于不日,顾先生的学术研究受到“救亡图存”使命感的激励,转向边疆地理学的研究。

可以说,自青年时代起,先生几乎一生逐于时事巨变,先北大,再厦大,再中山大学,再燕京大学,再云南大学,再迁至成都的齐鲁大学,再兰州大学……来回辗转于相隔甚远的数个大学之间,几乎未有两年以上的安定日子。可以想见,在那样的历史背景下,先生是怎样拖家带口,携着沉重的书箱疲于奔命。然而,虽然不能常有一张安稳的书桌,虽然常常生计艰难无以养家,甚至住在炮弹轰炸的城里,闻炮弹炸响于耳畔,先生却始终不改其治学之心。顾潮在《我的父亲顾颉刚》中回忆,在她的记忆中,其父永远是一个伏在书桌上读书写作的形象。顾先生治学,其心之诚,其志之坚,实在令我辈后学赧然。

薪火相传的学术授受史

顾颉刚先生虽有超世之才,但却并不恃才而傲视他人,不唯从事学术研究的同辈、晚辈,只要是向先生祈求知识的人,先生都尽力满足他们的需求。在青年学子中,先生拥有极大的声望,经先生发掘、栽培的学子中,杨向奎、童书业、刘起釪、谭其骧、史念海,治《史记》的专家徐文珊,治方志研究的专家朱士嘉,乃至受到先生引荐的钱穆……中国近代史学巨擘中的大半,竟大多受到顾先生的教诲或提携。这些青年学子围绕在先生的身边,形成了一批“为往圣继绝学”的有生力量。先生与众位弟子之间的故事一直为学界所乐道,这些师生情谊的细节在顾潮《我的父亲顾颉刚》中也得到淋漓尽致地展示。

先生一生波折于数个大学及文化机构,其所到之处,无论中山大学、燕京大学、云南大学、齐鲁大学、兰州大学等等,无不受到青年学子的倾慕和追随。如先生在兰州大学讲学时,狭小的教室座无虚席,一些原应放假回家的学生,即使滞留学校也要听先生讲课。先生对待青年学子一片眷眷之心,绝无偏私。他在教导学生时,从不照本宣科,令学生抄录课堂笔记诵记完事,而是启发他们自己读书,从书中发现问题。曾受教于先生的刘起釪回忆,在他大学一年级时,顾先生叫他标点《古文尚书》,他不过按照《孔传》的释义标点通了,而顾先生看后笑了,叫他再对照别的参校书看看,刘起釪恍然大悟,原来先生是在诱导他自主走上治学的道路,不可尽信书,要从书中发现问题。后来刘起釪果然成为《尚书》研究的专家。顾先生对于每个向他请教的人,无论其背景如何,功底如何,一概倾囊相授。1965年,先生晚年在香山疗养院疗养时,身边并无参考书,同住的何启君对古史感到兴味,央先生谈谈,顾先生竟为他从头至尾,简略地讲述出一部简明的《中国史学入门》。这本书后来逃得劫火,由何启君整理出版,实在是顾先生传道授业之心的明证。

1947年,顾先生在为《文史杂志》作的《复刊词》中说:“我们都是服务于文化界的人,自己的生命总有终止的一天,不值得太留恋,但这文化的蜡炬在无论怎样艰苦的环境中总得点着,好让孑遗的人们或其子孙来接受这传统。这传统是什么?便是我们的民族精神,立国根本。”以一己之身为蜡炬,燃尽一生以续传统、以立家国,这正是顾先生爱才、惜才,培养后学的根本原因。

在全书最末,顾潮追述其父弥留时的情境:颉刚先生仍像往常一样,阅读《十三经注疏》,书中夹着作记号用的纸条,而他当月的日记簿早已填满日期——永不知停止思考的思想家骤然溘逝了!先生还有许多心愿未及完成,他的《尚书》研究,他的古史辨伪工作,他的标点汇编二十四史的心愿,太多太多了。顾潮写作这本书,与其说是怀念其父,毋宁说是在提醒我辈:顾颉刚先生以一副文人的孱弱之躯,“在炸弹的火焰中”仍能“历劫终教志不灰”,其未竟之志,正待我辈后人完成。

(作者:王学典,系国际儒学联合会副会长、山东大学儒学高等研究院执行院长兼《文史哲》杂志主编)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制