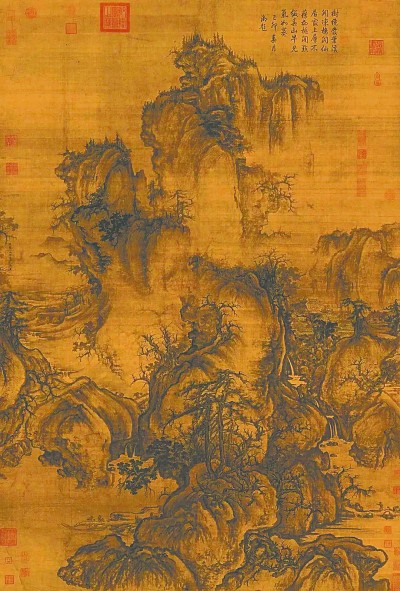

山水诗画,顾名思义是指以山水为题材的诗歌创作和绘画创作,在诗画合璧之前,山水诗和山水画分属两个相对独立的审美体系。作为文艺创作的审美对象,山水在玄学盛行的魏晋南北朝时期受到诗人画家们的充分关注,产生了以谢灵运为代表的山水诗人和以宗炳为代表的山水画理论家。宗炳将自然山水与作家的怡情悦性紧密结合在一起,进一步提升了山水画的“畅神”功能。

随着诗画艺术的发展,二者相互交融的情况越来越多,特别是题画诗的广泛创作,使“诗中有画,画中有诗”成为宋元时代的审美风尚。北宋山水画大家郭熙正是通过对古典诗词的涵咏来体悟诗性思维,激发创作兴致。而元代诗人善题画,画家善写诗,也成为那个时代普遍的文艺现象。

元代是中华民族大规模交往交流交融的时期,对于持有不同语言文字和宗教信仰的多民族国家而言,山水诗画是超越语言差异、加强文化认同的重要载体,也是各民族共享的一种中华文化符号。

西域人高克恭是元初有名的民族诗人画家,时人王士熙在题记他的《青山白云图》时说:“其作山水,人家多有之,珍藏十袭,其价甚高,为大元能画者第一”。(《式古堂书画汇考》卷四十七画卷十七)明初诗人张羽在《临房山小幅感而作》诗中,更将高克恭与赵孟頫相提并论,他说:“近代丹青谁最豪,南有赵魏北有高。”(《静居集》卷三)可见高克恭声名确实非同一般。高克恭深受华夏文明的熏陶,除了外在体貌还保留着西域民族的特征外,其志趣与爱好已然与华夏文人融为一体。诗画艺术是促成民族认同的因素之一。作为呈现作家心性的载体,诗歌与绘画的直观性与抒情性最能打通民族间的差异,从而实现多民族文化认同。高克恭是较早奔赴南方任职的色目官员,江南山水的秀美与清丽深深吸引了这位诗人,仰慕高克恭的书法家邓文原在《故太中大夫刑部尚书高公行状》中写道:“在杭爱其山水清丽,公退即命僮挈榼,杖屦适山中,世虑冰释,竟日忘归。”(《巴西集》卷下)对大自然的热爱与留恋,大概是每个民族都无法割舍的情怀,在各民族的诗歌或格言中,我们经常会读到以自然万物为意向的情感或智慧的表达。如藏族的《萨迦格言》:“智者是学问的宝藏,他们拥有智慧格言;大海是江河的归宿,百川都会奔向大海。”自魏晋南北朝以来,中原文化中的山水审美便融入了丰富的人文意蕴,流连山水间,不仅可以追思往来,颐神养气,还有助于培养诗情画意。高克恭的诗与画在人类共有情感基础上,得到江南山水的滋养,呈现了独特的古君子之风。在复古思潮浓郁的江南文坛,南方士人看重共同的兴趣与雅致,所以高克恭的才情与创作被接受、推崇,也是很自然的事情。浙东士人柳贯在《跋鲜于伯几与仇彦中小帖》中说:“故游仕于南,而最爱钱塘山水者,予及识其五人焉,曰李仲芳、高彦敬、梁贡父、鲜于伯几、郭祐之。仲芳、彦敬兴至时,作竹石林峦,伯几行草书入能品,贡父、祐之与三君俱嗜吟,喜鉴定法书、名画、古器物,而吴越之士因之引重亦数人。”(《柳贯诗文集》卷十八)北人南仕或南人北仕,是元初平定南方之际,元廷经略江南的一种政治需要。这种政策客观上促进了南北士人群体的频繁交流,而交流的重要载体之一便是诗文书画。对于高克恭而言,他的山水诗画成为多民族文化交往交流交融的共同语言。大德元年,高克恭借助酒兴挥毫泼墨,为钱塘诗人画家仇远画了一幅《山村图》,此图元气淋漓,天真烂漫,引起仇远、周密等人长久的共鸣,仇诗说:“高侯丘壑胸,知我志幽独,为写隐居图,寒溪入空谷。”周诗说:“何当赋归田,初志遂所惬。”(《式古堂书画汇考》卷四十七画卷十七)山水林泉之趣,关联着士人深深的隐逸情怀。隐逸在中国文化生态中代表着一股“不事王侯,高尚其事”的清流,而在私人生活领域则是一种闲散与适意,不管哪一种方式,都体现为对高尚道德的不懈追求和自我修行。观想山水诗画,体味的虽是自然灵趣,但收获的却是“高尚其事”的文人风雅。然而,正是这种雅趣凝聚了元代多民族间的文化共同体意识。

在元代中后期流传着一个芦花被的故事,也与元代士人的山水隐逸相关,这个故事的主人公是贯云石。贯云石在元代文学史上享有很高的声名,如同“酸斋”名号在曲坛的声望一样,“芦花道人”的名号也广为人知,后一名号便取自“芦花被”的故事。庐陵欧阳玄在撰写贯云石的神道碑时记载到:“尝过梁山泺,见渔父织芦花絮为被,爱之,欲以绸易被。渔父见其以贵易贱,异其为人,阳曰:‘君欲吾被,当更赋诗。’公援笔立成,竟持被往。诗传人间,号‘芦花道人’。公至钱唐,因以自号。”(《圭斋文集》卷九)与高克恭一样,贯云石也是一位对山水林泉充满向往的民族诗人。他的祖父在平宋过程中为元廷立下赫赫战功,而他却对这种可以世袭的荣誉毫不吝惜,在将爵位让给自己的兄弟后,他退而与朋友徜徉于山水之间,终日唱和,浩然忘归。云石自称“宦情素薄”,在其第二次辞官归隐之际,他乘船游历了山东的梁山泺。在船上,他忽然注意到渔夫的一席芦花被,甚是喜欢,便提出以绸缎来交换。渔夫感觉这个儒雅的年轻人非同一般,就提出以诗歌来交换这芦花被。云石立刻挥笔赋诗,赠诗易被,后来就自号“芦花道人”。这个故事显示出贯云石不计名利、萧散淡泊的文人个性。他的赠诗也流露着留情自然、放浪山水的清雅之趣。诗云:“采得芦花不涴尘,翠蓑聊复藉为茵。西风刮梦秋无际,夜月生香雪满身。毛骨已随天地老,声名不让古今贫。青绫莫为鸳鸯妒,欸乃声中别有春。”(《芦花被》,《元诗选》二集卷七)

贯云石这首因山水而得名的《芦花被》,在元人乃至明清诗人中产生大量的追和作品。追和的原因,就在于这首诗引起了士人群体的共鸣,无论是沉沦下僚的失意才子,还是念念归去的庙堂之士,甚或隐逸山林的方外之客,当他们在传颂这样一首充满天真之趣的作品时,对作者的洒落与淡泊应该充满了敬意。庐陵张昱《题贯酸斋芦花被诗后》写道:“风流满纸龙蛇字,传遍梁山是此诗。”(《张光弼诗集》卷六)金陵谢宗可《芦花被》写道:“软铺香絮清无比,醉压晴霜夜不融。”(《元诗选》初集卷四十二)更有意思的是,好事人直接将贯云石的这首诗绘成了诗意图,此图在元末明初受到文人的广泛题咏。元末画家王冕有题《芦花道人换被图》,诗曾云:“高昌野人见几早,发须不待秋风老。脱身放浪烟水间,富贵功名尽除扫。”(《竹斋集卷下》)对这种潇洒的文人风致表达了由衷的欣赏。据明初瞿佑记载,另有一幅诗意图由钱塘人邱彦能收藏,画卷题诗者有贡师泰、吴子立、吴敬夫等人。由元入明的吴敬夫对这幅画在朝代鼎革之际的流传与题咏感慨万千,题诗写道:“高情已落沧洲外,旧梦犹迷白鸟边。展卷不知时世换,水光山色故依然。”(《芦花被》,《归田诗话》下卷)尽管时代变了,但这阅尽世事沧桑的自然山水没有变,承载着山水的诗人情怀也没有变。山水诗画,在这里代表着中国传统文化中“高尚其志”的隐逸情怀,这种情怀穿透了时空的隔阂,在心灵深处产生共鸣,成为打动不同群体的万古之情,并将各个民族像石榴籽一样紧紧联结在一起。

对于多民族交融背景下的元代社会,山水诗画凭借人类共有的生态意识与诗性思维,加深了民族间的交往与了解,并进一步增强了中华民族的文化认同。了解这种文艺现象,对今天不断铸牢中华民族共同体意识,构建中华民族共有精神家园不无借鉴意义。

(作者:陈博涵,系中国社会科学院民族文学研究所助理研究员)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制