【深度解读】

自古以来,中国文学与西方文学都与高山有着千丝万缕的联系。在中国古代诗歌中,以高山为主题的传世佳作比比皆是。杜甫的《望岳》、王维的《鹿柴》、李白的《独坐敬亭山》、苏轼的《题西林壁》、王昌龄的《出塞二首》等作品,均从不同的角度入手,或实或虚地使用高山意象,抒发着各自不同的情感,蕴含着丰富的哲理与智慧。在西方诗歌传统中,威廉·华兹华斯、艾米莉·狄金森、戴·赫·劳伦斯、阿·爱·豪斯曼、斯蒂芬·克莱恩等一干文学家也都曾书写或想象过形形色色的大山,表达暗示着自己的诗歌诉求。

相较于高山意象,登山这一文学主题也常见诸东西方文豪的笔下。杜甫在《登高》中以秋日在夔州的登山见闻为引,哀叹着彼时的国家命运与自身境遇,慷慨激昂却又悲怆伤感。而王维在《九月九日忆山东兄弟》中也以“登高”为题,生动地刻画了身居异乡的游子对家乡故人的思念之情。除此之外,岑参的《行军九日思长安故园》与王维的《九月九日忆山东兄弟》一样,描写了重阳节登高的景象。但是,与王维不同的是,岑参的诗并非一首思乡之作,而是对国家时局的担忧,同时关切了身处动荡中的普通百姓。另一个著名的例子是王安石的《登飞来峰》。该诗所表达的情绪与前三首诗截然不同。《登飞来峰》一扫前三者的倾颓之气,流露出一股朝气蓬勃的气息,展现了诗人志在一展抱负的决心。由这些例子可见,中国古代诗人早已将登山主题纳入自己的诗行之中,生动地表达着复杂的诗歌情感。

而在英语诗歌中,登山主题成为常见文学题材的时间却要晚许多。在18世纪末和19世纪初,随着以威廉·华兹华斯、塞缪尔·泰勒·柯勒律治、约翰·济慈、雪莱为代表的英国浪漫主义诗人的崛起,登山主题才逐渐进入诗歌文本中,迈入了英语诗歌世界的大门。那么,英国浪漫主义作家笔下的登山描写又呈现出何种特点?它们所表达的情感和诉求与上文提及的中国传统诗歌作品有何异同?登山主题又缘何在19世纪才广泛进入到英语诗歌文学作品中?为了回答这些问题,我们不妨跟着几位英国浪漫主义诗人的脚步,与他们一起去爬山,在湖区、峰区和斯诺多尼亚的山峦中体会他们对登山运动的热情,领悟他们笔下作品对登山、自然、世界乃至生命的思考。

壹

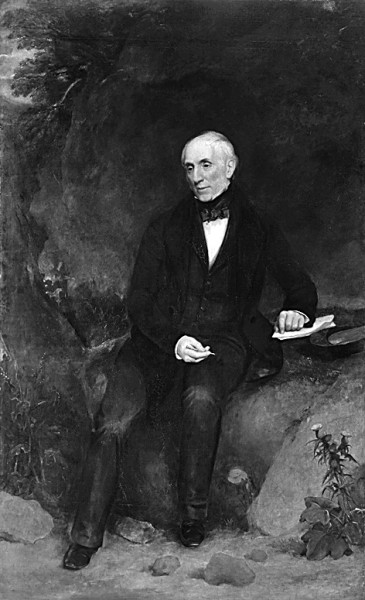

根据英国兰卡斯特大学英语与创意写作学院教授赛门·班布里奇的新书《登山与英国浪漫主义》所述,登山在19世纪的英国逐渐成为一项大众娱乐休闲活动,几乎所有经典的英国浪漫主义诗人都热衷于这一项新兴运动。以威廉·华兹华斯为例,他出生于英国湖区的小镇考克茅斯,在四面环山、风景如画的格拉斯米尔湖畔度过了生命中的大段时光。他曾称呼自己为“大山的孩子”,是一位“在高地和孤峰上,/在群山和风中”的“漫游者”,并认为这种峰峦叠嶂的环境是培养诗人的最佳场所。在他的长诗《序曲》中,华兹华斯曾详细地记录自己自学生时代起的登山经历,其中既有湖区当地的高山,也包括威尔士的最高峰斯诺登山和欧洲大陆的阿尔卑斯山。甚至在古稀之年,华兹华斯还登上过险峻的赫尔维林峰。同样在《序曲》中,读者也可以清晰地感受到华兹华斯对登山运动的热爱。诗人“犹如一条小鱼”,试图“越过群山之巅”,“气喘吁吁”而又“满怀渴望”地登上斯诺登峰,在赫尔维林峰上“紧张地喘着粗气”,还在山上及膝的“野草”和“光滑岩石间的裂缝中”流连忘返。对于华兹华斯而言,登山活动似乎已不再仅仅是一种休闲娱乐,而在某种程度上寄托了他在18世纪末和19世纪初试图革新诗歌创作、找寻新的诗歌形式的尝试。正如他在诗中写道,他“意犹未尽地”徜徉在“山间”,徘徊在“石林之中,依旧渴望新形式的组合”。在此,诗人谈及的“新形式”有着一种“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”的意味。当华兹华斯在山中“游弋”时,群山的景致随着他所处位置的引动而改变,千变万化,美不胜收。与此同时,“新形式”还暗示了一类新的诗歌创作形式即将孕育而生,拉近了英语诗歌写作与山水自然风光之间的距离,也预示了一股蓄势待发的“个人情感”即将在英语诗歌的空间中迸发而出,蓬勃发展。英国诗人拜伦曾对华兹华斯作品中的高山意象做出评论,认为华兹华斯诗歌中的叠嶂山峦更像是一种“情感体验”,属于“一个被游荡身体感知的有形世界”。在这种“情感体验”中,诗人记叙了流下的汗水、疲乏的肌肉、疼痛的手脚以及身体多个部位的活动,对人体感受进行具身化处理,提升了人在经验世界和文学领域中的地位和主体性。

几乎在同一时期,另一位英国文豪——柯勒律治也将登山活动纳入自己的作品中,使其成为一个文学意象。一些专家曾指出,正是柯勒律治创造了“登山活动”一词,并把它带进了文学世界。作为华兹华斯的好友,柯勒律治也身居英国的湖区之中,凭借自己“颤抖的四肢”,涉足了湖区众多名山险峰。在“大自然鬼斧神工”的包围下,也在“从陡崖上”频频“滑下”的过程中,获得了另一位英国作家约瑟夫·艾迪生所说的“想象力的快感”。虽然柯勒律治在山中的“游荡”略显狼狈,但也正是在这般“跌爬滚打”中,他的文笔迎来了“超越经验的升华和快乐”,逐步朝着“泰然自若、无所畏惧和沉着自信”的方向发展。在他的代表作品《古舟子咏》中,这种“游荡”于自然界的行为并不难被读者察觉。作品中,射杀信天翁的老水手与作者柯勒律治一样,在无尽的苦海中“游荡”,接受着海水、逆风、烈日等恶劣自然环境的磨砺,并从死亡中获得重生的启示。

贰

华兹华斯和柯勒律治作品中对自然的描绘与登山活动的刻画深刻地影响了后续的一批英国浪漫主义作家。他们中的一些人(例如沃尔特·斯科特等)积极参与到登山活动中,在美丽的自然景色中感悟生命和宇宙,获得创作灵感。他们中的另一些人(例如雪莱和拜伦)虽然受制于自身身体素质的局限,无法在崇山峻岭中潇洒恣意,但他们还是试图在作品中将自己的形象建构成擅长挑战高峰的“登山健将”。

例如,雪莱和济慈在其作品中更多地流露出了一种对于高山乃至自然的崇敬。正如班布里奇教授指出,雪莱的诗歌作品不仅暗示了一些山峰的雄伟和不可征服,而且还点明了登山者在攀登高峰时遇到的困难。

在《勃朗峰》一诗中,当描写位于阿尔卑斯山脉的勃朗峰时,雪莱刻意忽略了法国登山者帕卡德和其助手巴尔马特于1876年成功登顶的事实,将勃朗峰比喻为一处不可征服之地。而在雪莱的长诗《尤根尼恩群山杂咏》中,诗人则突出了登山者在攀登过程中的眩晕体验。在雪莱的另一首长诗《阿拉斯特;或遁世的精灵》中,当诗中主人公爬上“坐落在群上边缘”的“寂静的角落”,远眺“山上盘根错节,落石散落四处”,诗中说话人随即说道,“一步,/仅仅是人类的一步,就已打破了/它遁世的寂静”。而正如雪莱对勃朗峰的描绘一样,高山是让人崇敬的,是不可征服甚至是不该征服之处。当登山者登上山顶的那一刻,高山乃至自然的神秘与静谧随即被打破。但这对于登山者而言,也许也意味着一种终结。这不仅是一次登山活动的告终,也是自然所蕴含的神秘感以及寂静状态的落幕。它也许还预示着登山者对过往生活的告别以及迈入新生活的愿望,同时也包含了宇宙世界迈入一个新纪元的启示。在雪莱的诗剧《解放了的普罗米修斯》中,普罗米修斯在高加索的高山上领受着盗火之后的无尽惩罚。但也正是在那里,“爱”最终“从光滑陡峭/而又狭窄的痛苦悬崖边缘上,涌现/它的翅膀重叠在这个世界上,治愈着它”。

在雪莱的作品中,高山是神秘而又让人崇敬的,对它的攀登既是对于未知事物的挑战,也包含了一种改造社会和世界的意志。这种双重性也与雪莱的生平以及他所秉持的社会理想相似。

叁

与华兹华斯和柯勒律治这两位湖区居民不同,伦敦人济慈在他短暂的一生中并未长时间地居住在群山起伏的区域。但是,这似乎并不妨碍他对于高山和登山运动的特有情感。

正如班布里奇指出,济慈在1818年曾去英格兰北部和苏格兰地区进行徒步旅行。在试图攀登位于湖区的斯基朵峰失败后,他成功地在苏格兰高地登顶了英伦三岛的最高峰本内维斯山,并自豪地宣称自己“登山家”的新身份。济慈本人认为,他的登山之旅将丰富他的经历,消除偏见,使他刻意走出书本,在领略自然美景和经历困难后,拓展自己的诗歌创作疆界,并“是他追求向往生活的序曲”。

济慈话中提及的“向往生活”实则也是一种诗学理想追求。它与大山一样,最初被“遮蔽于山间的迷雾之中”,其后随着诗人的不断向上冲顶,逐渐浮现在诗人的眼前,并在被征服后,为他提供了一个审视自然和世界的全新视角,如同神话中的缪斯女神一样,帮助济慈孕育出了《希腊古瓮颂》《秋颂》《夜莺颂》等一系列传世之作。从这一角度看,对于济慈而言,登山活动就像“成熟太阳”释放出的光和暖,驱散了秋日的“迷雾”,让他重新认识自己和自己的文学创作。

除了以上所涉及的几位男性作家以外,以安·拉德克利芙、多萝西·华兹华斯、莎拉·穆雷、普莉希拉·维克菲尔德、艾伦·葳顿、伊丽莎白·史密斯为代表的一些女性作家也充满热情地参与到登山活动中,并且在她们的日记和作品中记录下了她们对于高山和登山活动的感受、看法和想象。在维多利亚时期,虽然登山早已不属于男性独享的休息娱乐方式,位于英格兰、苏格兰高地和威尔士的座座高峰也早已被女性攀登者征服,但是女性作家留下的登山叙述作品数量依旧有限。其中较有代表性的作品包括拉德克利芙的《斯基朵》和多萝西·华兹华斯关于自己登顶英国最高峰斯可斐峰的描述。后者被收录在其兄长威廉·华兹华斯的《湖区指南》中,为更多读者所知。她们的登山行为与关于她们登山过程的论述不仅反映了登山活动在当时的流行程度,也暗示了当时一些女性对于自己性别身份的思考与挑战。

放眼当下,又到了一年秋高气爽、层林尽染、叠翠流金之时,我们不妨和前人一样,穿上登山靴,拿上登山杖,进入山林,沿着山路不断向上攀登。在登山的旅程中领略自然的壮丽唯美,感受着自然和人类之间微妙的关联,并享受登顶后的喜悦和眺望远方的奖赏。在那里,静心回顾自己一路而来的历程,并敞开心扉,在天地间展望未来,许下自己的愿望,畅想自己的抱负。

(作者:黄强,北京外国语大学英语学院讲师)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制