1576年,英国航海家马丁·弗罗比舍尔远航至加拿大巴芬岛,并将一位爱斯基摩人带回英国。自此,生活在格陵兰岛和加拿大巴芬岛的爱斯基摩人为欧洲社会所知,他们在寒冷环境中形成的独特生活方式也引起了西方人的强烈关注。19世纪末20世纪初,美国、俄国、加拿大、丹麦等国多家学术机构对俄国、阿拉斯加、加拿大和格陵兰岛的爱斯基摩民族开展了史称“研究探险”的大规模实地考察。探险队由多学科研究人员组成,大部分为自然科学家和自然历史学家,美国人类学科创始人弗朗茨·博厄斯就是其中一支探险队的领导人。除了收集民族学资料与文物、测量身体数值、记录地名、为民族音乐和口述故事录音、收集动植物标本之外,有关考察人员还对个别古遗址进行了试探性发掘。

1916年,美国一艘捕鲸船船长兼任一支美国探险队冰区导航员的乔治·卡梅尔在格陵兰西北的吐勒贸易站附近发现了一个史前爱斯基摩人居住遗址并进行发掘。随后,正在附近率领丹麦探险队进行第二次吐勒考察的丹麦人类学家克努德·拉斯穆森闻风而至,继续发掘,并将这一考古学内涵命名为“吐勒文化”。

1921—1924年,由拉斯穆森率领的丹麦探险队进行第五次吐勒考察,此次考察明确从民族学和考古学着手,以探寻爱斯基摩起源为目的,所谓的“爱斯基摩学”一词也由此产生。加拿大考古学家戴亚蒙德·吉尼斯随后于1926年来到白令海峡地区,在拉斯穆森考察成果的基础上对一些古代遗址进行了更深入的调查,并在当时材料缺乏的情况下做出了一个至今仍然正确的结论,即吐勒文化源于阿拉斯加和白令海峡。在对白令海峡之间小迪奥米德岛的发掘中,吉尼斯确认了早期的旧白令海文化,由此揭开了史前爱斯基摩文化大发现的序幕。

从20世纪20年代至60年代,美国、丹麦考古学家对白令海峡岛屿与阿拉斯加西部及西北部沿岸的多处史前遗址进行了大规模的科学发掘。最有影响的发掘包括1930年至1931年由美国国家自然历史博物馆考古学家亨利·科林斯主持的圣·劳伦斯岛甘贝尔遗址群发掘,1931年至1935年由阿拉斯加大学奥陶·盖斯特教授主持的圣·劳伦斯岛库库利克遗址发掘,1939年至1941年由丹麦考古学家黑尔格·拉森对依皮尤塔克遗址的发掘,1948年由美国考古学家路易斯·吉丁斯对阿拉斯加白令海岸的努克里特遗址的发掘,以及五六十年代美国考古学家詹姆斯·福特在波尔讷克遗址、丹尼斯·斯坦福在瓦拉克帕遗址的发掘。这些发掘清晰揭示了白令海峡地区爱斯基摩史前文化的发展序列。

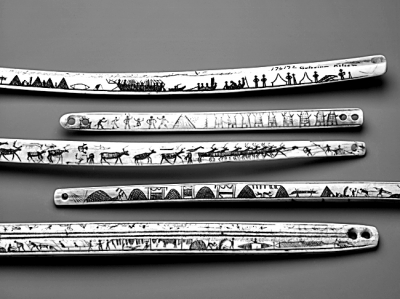

最早的爱斯基摩文化出现于公元前后的俄罗斯楚克奇半岛沿岸和白令海的岛屿上,考古学称其为奥克维克文化。与今天的爱斯基摩人一样,奥克维克先民以海猎为生存手段,使用以木、石及海象牙为材质制作的哈喷投枪为武器捕猎海豹、海象、鲸鱼来获取食物、衣物等生存资料。其海象牙器物往往雕刻着精美的几何形或是人物、动物图案。奥克维克的后代是生活在公元400年至800年左右的旧白令海文化先民,后者继承了前者的海猎和艺术传统。公元800年至1200年间,旧白令海文化为生活在俄罗斯与阿拉斯加白令海两岸的普努克文化和俄罗斯与阿拉斯加楚克奇海两岸的波讷克文化所承继。这一时期的文化空间空前拓展,住址数量大增,聚落规模扩大,对鲸鱼的捕获量超过以往,出现了用于仪式活动的大房子,公共宗教仪式成为常态,且战争较为频繁。这一时期,人们对海象牙雕刻的热情降低,一些海象牙器物并无纹饰,已有纹饰较为粗糙。之后是吐勒文化,从1200年左右开始一直延续到18世纪白人的到来,这是当代爱斯基摩人的直接祖先。吐勒文化一出现,就从阿拉斯加西北向东迁徙,陆续占据了加拿大的北极地区与格陵兰岛,代替了当地的多赛特文化。考古学家至今仍然不清楚这一大规模迁移的动机和原因。

虽然爱斯基摩史前文化序列已较为清晰,但最早的奥克维克文化究竟源自何处仍然是个未解之谜。科林斯根据奥克维克与旧白令海文化海象牙器物上兽面纹与商代饕餮纹的相似性,早在20世纪30年代便提出了史前爱斯基摩与商朝的文化联系。之后,他又发现了依皮尤塔克墓葬中海象牙覆面与商周时代贝壳与大理石组合覆面十分相似,更加确信史前爱斯基摩文化的中国渊源。至今,俄罗斯与美国的一些考古学者仍然沿用这一推论,不过这一推论还有待考古发现等加以佐证。

从20世纪90年代开始,爱斯基摩考古学不再仅仅聚焦于起源问题和文化序列研究,开始转向多学科、跨学科研究及理论探索,如环境与人类生存、古代人类的食物营养学、古人类基因、萨满教与宇宙观、人与动物关系的本体论研究均为当前热点课题。为了与以往的研究方向相区分,爱斯基摩学被改称为“因纽特研究”。

2016年出版的《牛津北极史前史全书》收录了40篇论文,集中反映了这一研究趋势。书中不仅包括石器分析、海象牙器类型分析、木材使用、文化序列、人口流动与迁徙等传统研究项目,还涉及贸易考古、古代交通、史前经济学、分子基因、动物考古、冶金考古等新的研究方向,足以说明爱斯基摩考古学如今已进入一个新的发展时期。

需要注意的是,环境与人类关系及生态考古学越来越成为极地考古学的核心课题。无论是以上提到的食物营养学、木材使用、石器分析、动物考古还是人类迁徙、基因研究以及贸易和经济都与环境、生态问题密不可分。克罗拉多大学极地研究院的考古学家约翰·霍非克尔认为,因纽特人(或爱斯基摩人)代表了一种人类在高纬度和寒冷地区定居的特殊类型。他们开发出对北极海洋环境各种各样的适应方式以及应付环境挑战的系统性策略。作为霍非克尔在克罗拉多大学的同事,常常关注史前艺术的欧文·梅森教授已不再局限于对母题和风格的比较研究,而把重点转移到装饰艺术与气候变化的关系上。他的研究表明,中世纪的“小冰川时代”由于气温下降为北方海洋带来了更多的营养生物,大型海洋动物资源于是更加丰富,人类对海洋动物的捕猎变得容易,因而对宗教仪式的依赖降低。梅森认为,这或许是器物纹饰在这一时期急剧减少的原因。

人与动物关系是环境考古中的另一个重点。以往,考古学家依赖功能主义理论将动物视为人类生计的来源(如食物、衣物、船只原料),因而以动物骨骼鉴定等科学方法为主要研究途径。然而,大量人类居住址与墓葬采用动物骨骼为建筑材料的事实以及无处不在的动物雕刻使越来越多的考古学家相信,人与动物之间的关系可能并非像以往我们所认为的那么简单,即消费者与被消费者之间的关系。如阿拉斯加大学的埃丽卡·希尔与加拿大历史博物馆的马太·贝茨认为,动物并非只是人类的生计来源,而是人类社会生活的积极参与者。

(作者:曲枫,系聊城大学北冰洋研究中心主任)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇