当夕阳西下,乘坐渡轮航行在伊斯坦布尔的博斯普鲁斯海峡时,我难掩心中的悸动。蔚蓝色的海面上,壮丽的博斯普鲁斯悬索大桥跨越海峡,像一条纽带将伊斯坦布尔东西两岸拴连在一起。夕阳给两岸城市镀上一层恢宏的金色,大大小小的清真寺点缀在这层金色中,挺拔笔直的宣礼塔林立,勾画出一幅壮阔的城市天际线。

这是博斯普鲁斯海峡最迷人的时刻,也是伊斯坦布尔这座横跨欧亚大陆的城市最迷人的时刻。独特的地理位置让这座城市不同凡响。正如土耳其的名片、诺贝尔文学奖得主奥尔罕·帕慕克所说:“伊斯坦布尔最大的优点,就是其居民能够同时透过西方和东方的视角来看这座城市”。

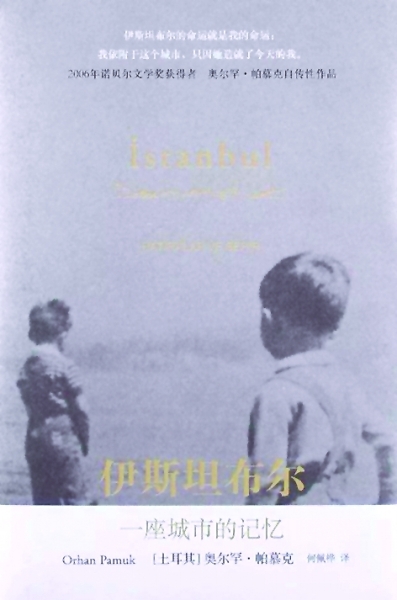

我的家中有帕慕克签名的《伊斯坦布尔:一座城市的记忆》,那是我的好友、作家夏榆去土耳其采访帕慕克时捎回来的。最早我对伊斯坦布尔感兴趣也正是因为这本书。帕慕克2006年获得诺贝尔文学奖,那时我还没有去过伊斯坦布尔,对这个横跨欧亚大陆的城市不甚了解。帕慕克获奖后,《伊斯坦布尔》一书热销,读完我才对这座城市充满了向往。

与中国一样,土耳其有着悠久古老的文明历史,是一个从不缺乏神话和传说的国度。伊斯坦布尔作为旧都,几千年来,欧亚大陆的征服者们轮番在这里上演“我来,我见,我征服”的戏码,不同文明纷纷在这片土地上涂抹着自己的色彩,造就了今日伊斯坦布尔“混搭”的风格。

帕慕克无疑是对这种文明的“混搭”最了解的人之一。他自幼生活在伊斯坦布尔,用他自己的话说,他是“一个真正的伊斯坦布尔人”。他眼中的故乡,是一座充满帝国遗迹的城市。这里是“两个世界的边界”,“中西房间的桥梁”。历史上的战火,将这里变成一处文明的熔炉,它的三个名字“拜占庭、君士坦丁堡、伊斯坦布尔”对应着三个帝国时代。文化变迁、宗教更迭,给这个城市留下了深刻的印记。

散落在草丛中的纯白色大理石石柱、神庙祭坛、宏大的圆形剧场,展示着古希腊城邦文明曾经的辉煌;密布的清真寺、精美的土耳其细密画、旋转的苏菲舞,又是奥斯曼帝国文化的写照。在伊斯坦布尔最著名的宗教建筑圣索菲亚大教堂,更能感受到不同文明的冲突和碰撞:这座东罗马帝国时期伟大的教堂,在奥斯曼帝国时期被改为清真寺,宏大建筑的四周,竖起了四根宣礼塔,穹形顶壁上巨大的奥斯曼帝国大勋章、讲道坛和用来指示麦加方向的圣龛无不诉说着文明征服的无奈与沧桑。

历史赋予了伊斯坦布尔多彩的底色,以至今日的伊斯坦布尔依然在其中纠结。东方与西方、传统与现代、宗教与世俗化,此消彼长又相互糅合——这既是这里的优势也是它的尴尬。在帕慕克的作品中,独特的历史文化境遇、现代化进程中的西化影响,使他还是受到了文化的碰撞、文明的冲突所带来的心灵的震撼。也正是凭借对此的书写,他获得了诺贝尔文学奖。瑞典文学院在颁奖词中说,他在追求故乡忧郁的灵魂时,发现了文明之间的冲突和交错的新象征。

而与帕慕克同时期还有另一位享誉国际的人物,同样了解伊斯坦布尔。

2017年,我曾受邀参加土耳其安塔利亚国际电影节。在一次电影放映后,与影展主席聊天时我提到了土耳其著名摄影师阿拉·古勒,他被誉为“伊斯坦布尔之眼”,也是备受帕慕克推崇的人。出乎我意料的是,影展主席起身将我引至一位坐着轮椅的老人面前——我就如此意外地见到了阿拉·古勒。帕慕克曾说过:“没有哪儿的伊斯坦布尔能比在阿拉·古勒的照片里保存、记录和保护得更好了。”在《伊斯坦布尔》一书中,帕慕克选用的照片也大部分是阿拉·古勒的摄影作品。他甚至说“挑选这些照片使我重温了写这本书时经历的激动与困惑。”帕慕克以文字记录伊斯坦布尔,阿拉·古勒则以镜头记录下伊斯坦布尔曾经的记忆。

“古勒的伊斯坦布尔照片提醒我,这座城市已历经多少的沧桑巨变,同时又有多少仍然亘古长存。”帕慕克说:“在这里我们看到了传统与现代的对立,也看到了秩序、纪律及权威的观念与因贫穷而生的无序无助、技术匮乏之间的对立。这些是古勒许多伊斯坦布尔照片的核心要素。”

阿拉·古勒的照片与帕慕克的记忆一样,是充满细节的。金角湾的大清真寺、博斯普鲁斯海岸边的咖啡馆、渔民、鹅卵石街道、马车夫……镜头中,奥斯曼帝国时代的余晖和共和国的新建筑处于同一画面中,勾勒出这个城市经历了帝国时代、由盛而衰后的一声叹息。忧伤的斜阳俯视着这片土地,帕慕克在《伊斯坦布尔》一书中写道,“奥斯曼帝国瓦解后,世界几乎遗忘了伊斯坦布尔的存在。我出生的城市在她两千年的历史中从不曾如此贫穷、破败、孤立。她对我而言一直是个废墟之地,充满帝国斜阳的忧伤。”

奥尔罕·帕慕克和阿拉·古勒带着独特的历史感,记录下的文化乡愁,或许将成为几代人的记忆。

(作者:宗波,系中国社会科学院研究人员)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇