转眼间,南怀瑾先生离开人世5年了。这5年是中华大地社会、经济发生巨大变化的5年,也是中华文化复兴最为繁荣的5年。文化复兴表现之一在“国学热”,中国人的文化自信达到了一个新的高点。此时缅怀南怀瑾或许颇具意义。“忧患千千结,山河寸寸心。谋身与谋国,谁解此时情。”59岁那年,南怀瑾写下这首诗道出了他的梦想,一是文化复兴,二是祖国统一。这二者统一并贯穿于他一生之学问。

刚赴港参加了纪念香港回归20周年的系列活动,又来到秀拔奇伟的武夷山下,为闽港澳大学生夏令营授课。

坐落在景区边松竹林中的一家岩茶厂,请我和福建省国际友好联络会宋会长一行喝茶。好客的茶艺姑娘冲泡了大红袍中的素心兰、岩香妃、肉桂……博得我们一次次赞赏。这时,茶厂的老板手握一支金黄色纸包出现了,说:“我给你们品尝一种独一无二的茶,是用五六种岩茶专为南老——南怀瑾先生拼配的大红袍。”我接过纸包看,上面果然有熟悉的老师墨迹“瑞泉号”三个字,左下落款是“九四顽童南怀瑾”加红色印鉴。

“你见过南怀瑾先生吗?”我问。

“没有。”黄老板遗憾地说,“我们是通过他的弟子供茶,南老觉得比台湾铁观音更对口味,还为茶题写了名号。”

这款茶果然别致,不仅香清色浓味醇,茶水似乎发亮,咽入喉后,满嘴甘味生出一股奇妙的灵气,让我陷入神驰念想。我是在20世纪90年代中期有幸拜会南老师的,那是一生中一个最困难的时刻。

坚尼地道一花一叶

1995年冬,我出任中英联合联络小组中方代表驻港已近两年。虽然南老师在香港潜光隐耀,但他的“亦儒非儒”“是佛非佛”“推崇道家又非道家”、集中华文化之大成的才学,早已如雷贯耳,而且对他促进两岸和平统一的贡献,我也曾从时任海峡两岸关系协会会长的汪道涵先生那儿略有所闻。我托请一位与南怀瑾相熟的朋友引见,附电话号码的便笺,递上数月却无回应。不料11月底,我竟收到了他的邀请。

那时,我揭露末代港督彭定康临撤退前假充“好人”,实则是给香港未来“埋钉子”——他以每年27%的速度连续5年大幅提升社会福利,而且扬言要再提升5年。我指斥这是个阴谋,好比在崎岖山路上开高速赛车,用不了多少年可能“车毁人亡”。我的言论遭到了恼羞成怒的彭定康和一众港英高官强烈反击,一周内炮制上千篇大小文章围攻我;更使我难受的是一批不明真相的老头儿老太太也被挑动,举着破轮胎到中英联合联络小组中代处门前“抗议示威”。在这面对内外压力的艰难时刻,我接到了南怀瑾办公室的来电,先生决定约见我。

我惊喜地得悉,原来南先生的会客场所与中英联合联络小组谈判楼同在一条坚尼地道上,仅隔了4栋楼宇,谈判楼是28号,一座筑在小山包上的意式二层小楼;南先生的会客公寓是36号B,第4层楼。

一进门,就看得见大玻璃窗外郁郁葱葱的香港公园,转身面对的是庄严美丽的大幅彩墨国画,几乎满墙壁都是画面上的一池荷叶莲花,画作的左上方恭正隶书着禅意深邃的十个字“一华一世界 一叶一如来”。后来才知道,画和字是老师的高足、二位台湾艺术家所作。老师应该很欣赏这幅画,从香港的坚尼地道到庙港的太湖大学堂,都在会客厅里挂着它。也许老师希望每一位来客都能用心感悟到,大千世界里的一花一叶虽然渺小,但同样涵盖着时空间万有之共性,不必执迷于因个体现象而起的种种烦恼。

第一次拜会,南老师就让我和他坐在“茂盛的荷花池”对面。我正襟危坐,目不转睛地注视着神清气朗的老师,倾诉作为外交官维护至高无上国家利益和未来中国香港特区利益的艰难,以及由此遭遇的憋屈。他点着支烟,微微笑着,有时点一点头,那种小说里描写的仙风道骨,令人如沐春风。

接下来我聆听他的教诲。他直入正题,侃侃而谈,分析当下香港局势,肯定我的立场观点,全非老夫子式的说教。他领我站了起来,走到客厅朝海的窗户前说:收回香港是何等艰难的世纪大事。你对英国人不要客气,但有的时候也要忍一忍,心气要高,心态要平和。要和香港的记者们多些联系,经常请他们喝喝茶……

在他的言谈中常常妙语连珠,还有精彩的旁征博引。见我反应迟钝时,就操起纸笔写下明示。此后与老师交往的17年里,这样的互动一以贯之。为此,我得幸珍藏了老师的除亲笔信函、赠我著作扉页上题称的“陈佐洱老弟”外,另20余件墨宝。

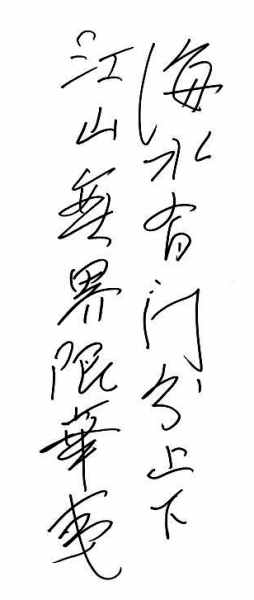

例如为我励志,他曾写下明末清初“岭南三忠”之一陈邦彦之子陈恭尹的诗句“海水有门分上下,江山无界限华夷”,用诗人对南宋陆秀夫在珠江出海口崖门抱帝跳海的悲壮凭吊,喻义今日珠江口上的香港200余岛仍被洋夷强占的屈辱史实。陈的诗基调悲壮,感慨遥深,我至今记得老师一字字书写、讲解的情景,更加觉得肩负参与收回香港和维护国家主权、安全、发展利益,保持香港长期繁荣稳定的的重大责任。

谈笑间胡虏灰飞烟灭

大约是1997年的6月下旬,由于连续5个昼夜艰苦谈判中国人民解放军先头部队能否以及怎样提前开进香港,以防止7月1日零时出现防务真空问题,有将近一个月未及造访老师。当中英双方达成一致的消息公布于世,我立刻抽空去老师府邸。我要告诉他,几天前,谈判陷入最难僵局的那个深夜,我在会议小休的咖啡时间,独自走出谈判楼,在花园的大榕树下转圈踱步。脚下是车人穿梭的坚尼地道和香港公园,海风吹得头顶上的树叶瑟瑟作响,心绪烦闷的我折身东望老师寓所,多想即温听厉,再接受些提点。如今在中央指示下,经双方努力,取得了圆满结果,应该向老师报喜。

果然,当主宾围聚在“人民公社”晚饭桌旁时,老师让我“作报告”。南老师府上的晚饭历来谁在谁就能上桌,流水席,大锅饭。据说上世纪70年代他在台湾讲学时就对此习以为常。老师总是安排我坐在他右手边的位子。他自己吃得很少,几粒花生米,几筷子小菜、鱼,一小碗粥。他喜欢听学生们自由开放地谈古论今,只有在大家争论不休、莫衷一是的时候,他才会像从云端飘然而下,用炉火纯青的平和语气,一语中的给出个答案,而且往往是幽默的,深入浅出的,带着警语、典故的,这是饭席上最精美、丰盛的精神佳肴。

距离香港回归只剩下屈指可数的日子了,厅堂里洋溢着热烘烘的喜气,话题由我军先头部队将踏上被强占去156年的领土,转到英国的“日落”、香港的明天。老师和大家一起兴致勃勃地批判背信弃义的“三违反”者彭定康,又为我在两张记事纸上写下宝贵墨宝,一张是“日暮途穷,倒行逆施”——指彭定康为一己私利,搅局香港平稳过渡;一张是将苏轼《念奴娇·赤壁怀古》中的佳句巧改二字:“谈笑间,胡虏灰飞烟灭。”随着老师收起笔端,在场的所有人一阵哈哈大笑,笑声里尽是扬眉吐气,充满自豪。

全部身心归根太湖

香港特别行政区成立以后,我奉调回北京。不久,老师也秉持叶落归根的思想,决然迁回内地。

老师侨居海外50余载,其间,为保存和弘扬中国传统文化倾囊藏书达数万册,其中包括《四库全书》《大藏经》《道藏》,多为古本、善本、珍本;还收藏有少量佛像、书画、琴剑等,共计600多箱。老师致信说:“这些藏品很珍贵,不仅属于我个人,也是中华民族的宝贵财产。我已年至耄耋,这些藏品亦当随同我叶落归根,回归祖国内地。”我接信后,当即居中协调。海关对于一般私人藏书通关的确有限制的规定,我建议海关总署作为特例处理,玉成了老师的美好心愿。南老师逝世后不久,依法得以继承的子女们一致宣布将这许多遗物捐赠公益。因此,我又联系了文化部副部长兼国家图书馆馆长周和平,周馆长非常欢迎,并表示可以在国图辟出地方,设立“南怀瑾捐赠文献专区”。

老师回归内地后,定居在吴江庙港镇的太湖之滨,那里的绿化和水质特别好,是上海市自来水工程引流太湖水的咽喉地带。老师决定在这里兴建一座太湖大学堂。设计图初成时,他在图上指点我看,兴致勃勃像个少年人。他不辞辛苦历时6年,看地、看风、看水,规划、筹款、督工,终于让无论规模、设施都堪称一流的太湖大学堂建筑群拔地而起。漫步波光粼粼、细浪拍岸的太湖堤上,联想20世纪50年代老师在台湾基隆陋巷的授课堂,辗转东西南北、直到湖畔这占地280亩的教学基地,真是由衷地为老师的学问成功、人生成功高兴。

而又有谁能想到,若干年后,老师最终在这儿化作一缕青烟,在这儿留下了无价的精神和物质的财富,还有一堆璀璨夺目的舍利子。

一统中华情坚金石

我认同一位朋友与晚年南怀瑾深谈后得出的印象,他称南师一生致力于中国传统文化的推广传播,是当之无愧的国学大师、诗人;虽然著述丰厚,弟子无数,其实他最关心、在意的还是祖国的命运,始终乐意在促进统一大业上贡献一分力量。

老师刚回内地,暂居上海番禺路时,询问我“一国两制”方针和香港特别行政区基本法在香港开始践行的情况。我向他报告,“一国两制”是中国共产党史无前例的创举,从未有哪国执政的共产党在建设社会主义的同时,还允许一小部分地方保持原有的资本主义制度不变。在国家统一的前提下,维护两种制度长期和平共处,互相促进,是中国特色社会主义的重要组成部分。

南老师颔首赞同,说:“香港要靠牢这‘一国两制’,否则繁荣不了,稳定不了。”又沉思了片刻,当即为我背录了白居易的一首对仗工整、连用叠字、诗味回环的七言律诗《寄韬光禅师》:“一山门作两山门,两寺原从一寺分。东涧水流西涧水,南山云起北山云。前台花发后台见,上界钟声下界闻。遥想吾师行道处,天香桂子落纷纷。”

这首诗中,东西南北前后上下,有顿拓无限空间的超然感觉。我想,尾联一句“天香桂子落纷纷”的点题,是道出了老师为“一国两制,统一中国”情坚金石、不遗余力的一贯念想。

为国家添记一笔历史

2008年4月,我离开国务院港澳事务办公室,当选全国政协常委,不用天天“朝八晚五”上下班了。我南下拜访南老师。老师问我知不知道宋代名臣赵抃?我坦承孤陋寡闻。老师就讲了这位官至右谏议大夫为人一生清正的故事,出行轻车简从,只带一琴一鹤,死后被谥为“清献”,即清廉惠贤的意思。老师又背录了赵抃告老还乡后写的一首七言诗赐我:“腰佩黄金已退藏,个中消息也寻常。世人欲识高斋老,只是柯村赵四郎。”老师讲述前人的境界和心迹,是要我敬贤。

老师又让宏忍师复印了一份普明禅师的《牧牛图颂》给我,《图颂》由10幅牛的诗画故事组成,展示了由浅入深、由勉力而趋于自然10个阶段的开悟过程。老师又像站在讲台上板书,解释《牧牛图颂》是心性之学,是认知生命本性之学。我说肉身得自父母,灵魂得自所处的时代、社会环境和接受的教育,以及传授知识的老师们。在太湖大学堂住了一晚,翌日辞行时我告诉南老师,同事、朋友们多有建议,自己也生此愿望,把中英谈判交接香港的最后1208天亲历写出来,对国家、对一段历史、对至爱亲朋和自己做个交代。老师很赞成,说:“这是为国家添记一笔历史,要写真事,说真话。”

2010年9月下旬的一天,我再度驱车从上海来到吴江庙港镇,拜访南老师。老师略显清瘦,戴了顶绒线帽子,衣服也穿得厚实了些,品学兼优的秘书马宏达伺候左右。这光景与10多年前老师在香港金鸡独立、执剑起舞能旋转360度,已不可同日而语。老师问我写回忆录的进展。我答,已经核实梳理完有关资料,开始动笔,打算用文学笔法,一个一个故事作为独立章节,写成可读性比较强的纪实文学。他含笑说:“等你写出来,我要看看。”我欣喜回答:“一定,老师也是香港回归祖国的重要见证人!”

中天满月最后诲勉

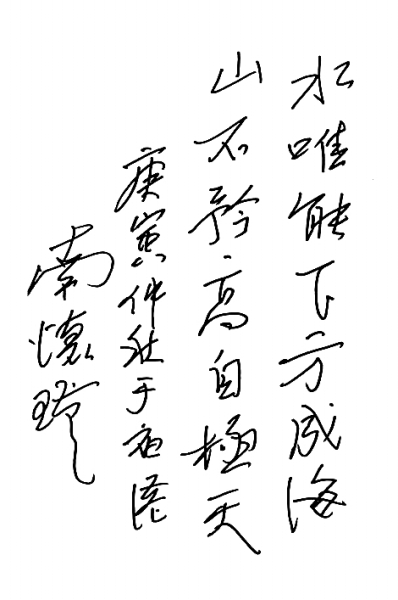

这次辞行时,老师要我在他的办公桌旁坐下来,抽出一张空白A4纸,想了想,给我写了两句话:“水唯能下方成海,山不矜高自极天。”接着破天荒地写下落款“庚寅仲秋于庙港”,并签了大名。这来自《孔氏家语》,也是演变自《道德经》的精华,是可以管我一生做人做事的道理,却未想到是老师的最后一次诲勉。现在回想,不由得一惊——正是2年后的彼日彼时,他驾鹤西去,永远离开了我们!

2012年9月,我的书《交接香港》终于以简体字本和繁体字本,同时在内地和香港出版了。为了出席筹备已久的新书发布会,和20个当地青年团体联合座谈,18日我抵达久违的香港。甫一下飞机,就接到老师的爱子、忠孝文武皆全的国熙兄电话,告知南老师病重已送往上海医院治疗,他原定后天出席新书发布会的,现在却急匆匆往机场赶,要飞去上海伺候父亲。我问国熙能否在相向路上短暂见个面。他说“好”,立刻嘱咐出租车司机绕一段路。我俩在我下榻的酒店门口紧紧拥抱,心情都很沉重,心照不宣,默默祝愿老师能够转危为安。我在刚出版的新书上写了请求老师阅正的话,请国熙转呈。

后来,据守候在老师床边的朋友说,国熙把《交接香港》举在老师面前说:“陈佐洱的书出版了,请你指正!”处于病中的老师抬手画了两个圈(表示加倍赞赏)。平时,老师给一个赞,都很难得。

29日噩耗传来。虽有思想准备,我仍跌坐在椅子里久久起不来。皓月当空,泪出痛肠,许多回想、追思、懊悔填满脑海,翻腾激荡着。稍事平静后,我用心向庙港的老师灵座发去了一对挽联:

庄谐温厉忆音容,献后学迟交之卷,感公犹锡嘉评,向庙港凝眸,倘可深恩藉报?

困苦艰难蒙诲勉,抱高山仰止之忱,愧我幸无辱命,望中天满月,不禁悲泪如倾!

学生陈佐洱 拜挽

(作者:陈佐洱,系国务院港澳事务办公室原常务副主任)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制