【周四书话】

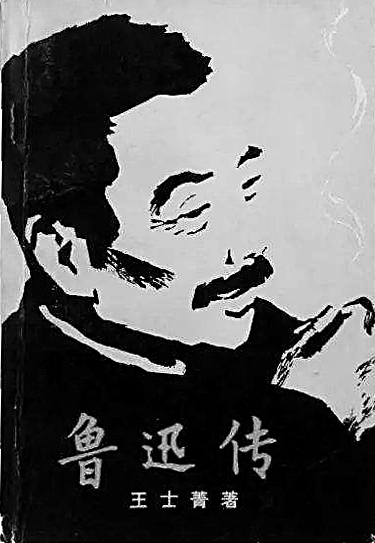

王士菁师离世已经半年了,但他俊眉慈眼、蔼然长者的面影,依然闪动在我的眼前,仿佛他还在以平缓深沉的语气对我做着人生上的和学术上的点拨。2016年10月25日凌晨,王士菁先生于北京逝世,享年98岁。在这位世纪老人离世的隔日,我给追悼会送了花圈,上面书写着“永远铭记王士菁恩师,弘扬鲁迅文化精神——门弟子杨义敬挽”。众所周知,王士菁先生从写作中国第一本《鲁迅传》起,就与鲁迅精神同在。

屈指数来,我问学于先生的门下,已近40年。1978年10月,中国开始招收研究生,我们第一批研究生在中国社会科学院被戏称为“黄埔一期”。当时没有校舍,只能“借窝下蛋”,寄居在北京师范大学一隅,七人一室,楼外搭起几间三合板房,作为读书处所。条件艰苦,但读书热情非常高。唐弢先生第一批招生,共招录十人,其中为北师大代培三人,大概也是“借窝下蛋”的补偿。半年后,唐弢觉得学生过多,顾不过来,就把研究30年代的转给当时主持文学研究所工作的陈荒煤,研究创造社和老舍的转给副所长吴伯箫,研究鲁迅的转给王士菁。那之后我就师从王士菁先生,他当时是中国社会科学院研究生院文学系主任,文学研究所学术委员会主任。其实,我于20世纪70年代在北京西南的工厂工作时,就通读过他在人民文学出版社鲁迅著作编辑室主持编辑出版的新中国第一部十卷精注本《鲁迅全集》,是鹿皮烫金的精装本。这是我在工厂通读的几部大书之一,早就对王士菁先生充满景仰之情。

王士菁先生当年指导我的学位论文,有时谈起他在西南联大时亲炙的闻一多、朱自清等先生的人品与治学经验,严格要求我从文献材料入手,通读《鲁迅全集》《译文集》《辑佚集》及“五四”到20世纪30年代的原始报刊,那是一种卷地毯式的阅读,这种阅读方式影响了我一生。用王士菁先生的话说,就是“用材料说话,才有底气,才有后劲”。那时我每个学期都写一篇六万字左右研究鲁迅的论文,在判分极严的樊骏先生的审阅下,都被评为优秀等级,到了毕业之前已经总成《鲁迅小说综论》24万字了。在王士菁先生的指导下,我选取论文的精华,压缩成十万字的毕业论文《鲁迅小说的现实主义的本质特征》,被答辩委员会的王瑶等先生评为优秀论文,顺利通过。其后,《鲁迅小说的现实主义的本质特征》又压缩成两万多字,发表在1982年第4期《中国社会科学》上。当时《中国社会科学》有一个不成文的论文规格,凡在上面发表的文章均应达到博士论文的水平,这是我在《中国社会科学》上发表的第一篇论文,有了这个开头,以后陆续在该刊发表过十几篇论文。

如今回想起来,我踏进中国社会科学院文学研究所一事,令人感慨万端。时任鲁迅研究室主任的王士菁先生极力留住我,说:“如果杨义不到鲁研室,我一个也不要!”于是我就得以搭配进了鲁研室。我进入文学研究所之后,就开始了三卷150万字的《中国现代小说史》的阅读和撰述。其间北京师范大学曾希望我报考他们的博士生,但我考虑到已经在文学研究所工作,这份工作得来不易,就转而请求当王士菁先生的博士生。但王士菁先生婉劝我,既然已经开始现代小说史的撰述,就不必为了一个学位退回去专门搞鲁迅研究。其后王士菁先生于1983年1月调离文学研究所鲁研室,到北京鲁迅博物馆接替李何林先生当馆长,在那里大展身手,发起了风生水起的《鲁迅大辞典》《鲁迅年谱》《鲁迅手稿全集》《鲁迅研究资料》《鲁迅研究动态》的编撰工程。

在王士菁先生离开文学所后的20余年,我每年春节都登门拜访老先生,送上花篮和水果,一起促膝聊天。他的女儿每每感慨:杨义真有老一辈学人尊师重道的风范。后来一些老先生看不惯若干学者争夺文学研究所所长职位,就暗中使劲,推举我这个连室主任都没有当过的普通学者出来当所长。适好遇上中央政治局委员李铁映出任院长,拜访老院长胡绳,想找一个学问上能够拿得住的人当所长,胡绳老院长向来器重我的学术,于是我就在新院长的浪漫主义情怀中,没有前例地由普通学者变成文学研究所、少数民族文学研究所两所的所长,一干就干了11年。随着我的年龄渐近甲子,每次看望王士菁先生,他都发出感慨:一个后生小辈竟然开始两鬓花白。

从北京鲁迅博物馆退休后,王士菁先生还致力于唐诗研究,撰写了《唐代诗歌》《唐代文学史略》《中国文学史——从屈原到鲁迅的通俗讲话》等书,格外注意弘扬宋代文学家范仲淹“先忧后乐”的民族精神、清代民族英雄林则徐“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的爱国精神。他把其中的一些书赠送给我,同时对我新近的学术进展也相当留意,感慨自己可能借助下一辈学者而得大名。聊天中,我向他谈了在英国牛津访学、研究叙事学和近期出国访问的情况,他都听得津津有味,不时点拨我与外国学人打交道的一些注意事项。他还出示收集到的《光明日报》等报刊上我的文章,包括占有两个版面的《读书的启示》和《毛泽东诗词的文化气象》。他兴致勃勃地谈论这些文章的优点和尚可补充的地方,脸上露出明媚灿烂的笑容。

在我的理解中,怀念故人,补救残梦,也是这位世纪老人念兹在兹的一个心结。他晚年勉力写作了长篇历史小说《雨霖铃》,就是这种心结的体现。这是源于鲁迅曾经有过写长篇小说或剧本《杨贵妃》的心愿。据许寿裳《亡友鲁迅印象记》回忆:“他(鲁迅)对唐明皇和杨贵妃的性格,对盛唐的时代背景、地理、饮食、乐器以及其他用具……统统考证得很详细……他的写法,曾经对我说过,系起于明皇被刺的一刹那间从此倒回上去,把他的生平一幕一幕映出来。他看穿明皇和贵妃两人间的爱情早就衰歇了,不然何以会有……两人密誓愿世世为夫妇呢?在爱情浓烈的时候,哪里会想到来世呢?”郁达夫在《奇零集》中回忆说:“他(鲁迅)的意思是:以玄宗之明,哪里看不破安禄山和她的关系?所以七月七日长生殿上,玄宗只以来生为约,实在心里有点厌了……到了马嵬坡下,军士们虽说要杀她,玄宗若对她还有爱情,哪里不能保全她的生命呢?所以这时候,也许是玄宗授意军士们的。后来到了玄宗老日,重想起当时行乐的情形,心里才后悔起来,所以梧桐秋雨,生出一场大大的神经病来。一位道士就用了催眠术来替他医病,终于使他和贵妃相见,便是小说的收场。”孙伏园在《鲁迅先生二三事》中回忆说:“鲁迅先生原计划是三幕,每幕都用一个词牌为名,我还记得它的第三幕‘雨霖铃’。而且据作者的解说,长生殿是为救济情爱逐渐稀淡而不得不有的一个场面。”1924年暑期,西北大学邀请鲁迅到西安讲学,他觉得正好体验一下大唐旧都的实地风光,便欣然应允。然而这一次旅行的结果却使鲁迅打消了原有的写作计划,正如鲁迅后来在给山本初枝夫人的信中说:“到那里一看,想不到连天空都不像唐朝的天空。费尽心机用幻想描绘出的计划完全打破了,至今一个字也未能写出。原来还是凭书本摹想的好。”日本学者竹村则行近时出版了《杨贵妃文学史研究》一书,根据诸家回忆录所记,对鲁迅拟想中的《杨贵妃》剧作出假设性的“复原”:第一幕《清平调》,写玄宗与杨贵妃情爱正浓的情形,主要场景为二人在兴庆宫沉香亭畔赏牡丹,召见翰林供奉李白献上《清平调》词三首;第二幕《舞霓裳》,写二人情爱在貌似热烈的气氛中无奈地衰减,主要场景为七月七日长生殿密誓,以及在之后的宴饮中贵妃为羽衣霓裳舞,至安禄山叛变;第三幕《雨霖铃》,写二人情爱的悲剧结局,主要场景为马嵬坡事变,玄宗以不能庇护为借口任凭杨贵妃被害,继而在逃亡途中又回忆起往日情景,而懊悔莫及。王士菁先生以《雨霖铃》为长篇小说的题目,有充分的史料根据。

另一部体现这位世纪老人念兹在兹的一个心结的书,是《小天堂的毁灭》。这是为了完成老领导和老朋友冯雪峰的遗志而作。冯雪峰晚年一直想写一篇太平天国题材的小说,在他的年谱、传记中都有所提到。《雪峰年谱》记载,他从1962年5月起就想“请创作假从事关于太平天国的长篇小说《小天堂》的写作”。为此,他曾到南方采访太平天国遗迹。冯雪峰的一些好友在纪念文章中也提到了此事,韦君宜记述她去探望刚摘掉“右派”帽子的冯雪峰时,冯雪峰详细讲述自己准备创作的太平天国小说提纲,包括主角是女性,天国的兴衰和分崩离析,“讲得眉飞色舞”。冯雪峰的这个写作计划,大概也向王士菁先生透露过。王士菁先生在自撰的《小天堂的毁灭》自序中说:在人生的旅途中,“有一些人和事如过眼烟云,转瞬即逝……但也有一些人和事,却久久不能忘怀。过去没有忘却,现在没有忘却,将来大概也不会忘却,仍时时萦绕在心头”。

在我后来拜访王士菁先生时,他将长篇小说《雨霖铃》《小天堂的毁灭》和五卷本的《王士菁文集》都赠送给我,我顿时感觉到手上沉甸甸的情感和文化的分量。聊天中,我们也谈到这几种书,王士菁先生特别谈到冯雪峰在1949年将他从无锡苏南文协调到上海鲁迅著作编刊社;1952年又将他从上海调到北京,在人民文学出版社专门负责《鲁迅全集》的材料收集、注释、整理和出版工作,有时讲得很动情,语调低沉,眼睛里闪着泪光。此时的王士菁先生淡泊名利,耳朵又有点背,几乎不再出席各种名堂的会议,颐养天年,潜心研究和著述,写作能力还是很充沛的。

2009年8月我在文学研究所、少数民族文学研究所所长的任期届满,从2010年8月起出任澳门大学讲座教授。后来过年的时候,我在澳门打电话回北京,向王士菁先生拜年,也许由于他已经搬家的缘故,电话一直没有人接。我也请北京的同事打听过几次,均无结果,因而只能在南国遥祝这位世纪老人健康长寿了。《礼记·檀弓上》说:“泰山其颓乎,梁木其坏乎,哲人其萎乎……泰山其颓,则吾将安仰?梁木其坏,哲人其萎,则吾将安放?”这声穿透历史的深长叹息,在2016年10月25日凌晨一位世纪老人离世之后,我仿佛又听见它在上空回响。我伸开双手承接这声回响:王士菁先生,作为您的入门弟子,我会永远珍藏您的宝贵而珍重的教诲,把它们安放在心头,把做人与为学妥善地结合起来。

(作者:杨义 系中国社科院学部委员)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇