【世界教育之窗】

猴尾鸡头,冬春相交。重来法国,首到鲁昂。一半工作,一半闲游。

鲁昂是诺曼底大区的首府,因圣女贞德而著名,又是大文豪高乃依、福楼拜的故乡。

对我来说,最不可错过的是早已闻名的法国国家教育博物馆。

1879年5月13日,时任教育部长费里在巴黎的波旁宫创建了法国国家教育博物馆,博物馆1980年迁至鲁昂。博物馆由展览中心和资料中心两个部分构成,藏有自文艺复兴以来关于法国教育史的95万件文献与物品,包括油画、版画、民间画像、教学器材、学校设备、师生作品、游戏玩具、名人物品等,这些藏品多为中小学和个人捐赠。

在一个略显寒意的早晨,我漫步来到博物馆展览中心。这座15世纪建造的楼房古色古香,颇具诺曼底风格。这里常设展览的主题为“五个世纪的学校”,展示了16至20世纪法国初等教育的变迁。此外,设在一层的临时展览每3个月更新一次,而3至4层的临时展览每年更新。所有展览都是免费的,只是对团组的解说收费,每次收费30欧元。

学塾时代:平民教育兴起

常设展览分为多个展室。第一展室的内容是“学塾的景象”。首先映入人们眼帘的是一幅作于1670年的题为“学塾”的油画。画面上教师手持戒尺,监督一个把手指点在书上的女孩读课文。这一画面是当时流行的谚语“在戒尺下学习”“用指头学习课文”的真实写照。那时人们认为,孩子天性懒惰,不守规矩,只有严格管教才能走上正路。另一幅油画是《昏睡的教师》,创作时间为1831年。空荡荡的黑板下面,坐在椅子上的教师昏昏欲睡,一些孩子趴在桌子上写作业,一些孩子在耳语,一些孩子在打闹。那时教师地位不高,多为谋生混日子。

第二展室反映“学塾时代”(16世纪—1850年)。16世纪,法国进入所谓的“旧制度”时期,贫困家庭的子女开始有机会进教区学校学习简单的读、写、算知识和宗教信条。这些学校经常设在居民共同租用的房间里,或在教师自己家中,类似于我国的私塾,我把它称作“学塾”。家长须向教师支付学费,但仅仅学费尚不足以支撑教师的体面生活,因此教师还要为教堂神甫做一些辅助工作,如打扫教堂、敲钟、协助葬礼仪式等。而家长又嫌学费昂贵,孩子一般在掌握一些阅读知识后便离开学校,因为以后学习书写和计算的费用更贵。

在一幅1687年创作的题为“学塾教师”的油画中,我们可以看到17世纪法国学塾的教学场面:设备简陋,只有一张讲桌、一把椅子、几条长凳和一张课桌。教师挥舞着戒尺在吼叫,表示对课堂秩序的不满。一个学生似乎因犯错误被惩罚,躲在教师的座椅旁复习,一个女孩在讲台上认字,另一个男孩战战兢兢地摘下帽子,准备接受老师的考试。

一幅石版画描绘了兄弟会教士带领学生进教堂的场面。1687年,法国成立了“基督学校兄弟会”,为贫困男童提供免费教育。兄弟会开创了一种新的教育模式,根据学习程度将儿童划分为三组,课堂上学生面对教师而坐。这应该是班级授课制的滥觞。学生不仅学习宗教教理和读写算,还学习法语,而不再是拉丁语。

自1815年,法国平民教育开始兴起。为了解决教师不足的问题,法国学习英国“导生制”教学法,即老师先教一些优秀学生,再由这些学生教其他学生,这样一个教师可以实现同时教几百个学生的任务。在一个导生制课堂的模型中可以看到,班级分成8个小组,第一组学生在沙盘中练习写字母,第二组学生在石板上写单词,第八组学生在纸上抄写课文,而教师则在最前面控制着整个课堂。这种教学模式要求近乎军事化的教学秩序,极大地提高了教学效率,但也使教育刻板化。不过,由于天主教会的反对,这种教学法在法国存在时间很短,1850年便被废除。

旧制度终结:教学法发生重大变化

第三展室的主题是“旧制度学校的终结”(1830—1880年)。19世纪中期,法国学校的教学法发生了重大变化,过去在学习单词前要经历长时间的字母学习,新的教学法则从音节很快过渡到短句学习。书写工具也由传统的鹅毛笔转变成蘸水钢笔。

法国学校的另一个重大变化是出现了专门的女子学校,由修女负责教学。1839年创作的一幅油画描绘了女子学校的课堂教学景象。而在乡下,村民不愿花钱兴建女子学校,基本维持男女混合的学校,这个景象被描绘在另一幅油画中。

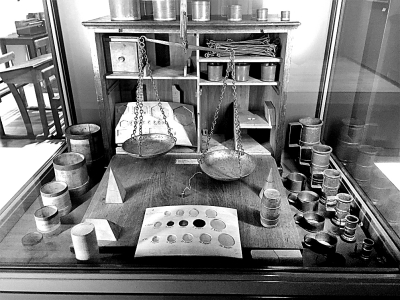

1793年法国大革命时期的国民公会推行米制度量衡系统,取代旧制度的各种度量衡单位,但却在1837年才被强制应用。在米制实施过程中,学校发挥了重要作用。为使学生掌握新系统,学校将相当大部分的算术课用于学习新旧单位的换算。在一个柜子里,摆放着一架天平和大小不一的砝码及容器,它们见证了当年算术课的重要内容。

开辟新进程:义务教育法颁布

第四展室是“重建的教室”(19世纪90年代)。1881至1882年,法国相继颁布了关于义务教育和免费教育的法律,为法国中小学教育开辟了新的进程。在这个重建的教室中,我们可以看到不同规格的连桌椅。这是一种新的课堂设备,由两块长木条将课桌和座椅固定在一起,桌面有轻微斜坡,材质多为硬木,非常结实耐用。每个连桌椅有两个座位,替代过去4至6个座位的长条凳和长条桌,更有利于学生身体健康和舒适学习。教室前面设置了讲台,升高了教师的讲桌和黑板的位置,既便于学生听讲,也便于教师观察每个学生的状态。黑板上放置的圆规和量角器是当时数学课的常规教具。还有墙上的挂图、橱柜中的标本、天平及砝码等物品,也是实物教学法兴起的重要物证。法国1887年的《比松教育学大词典》这样定义此教学法:“从抽象到具体,从图像到公式,从感觉到思维,这便是良好教育学的普遍规律。”

1870年法国在普法战争中惨败,为了巩固国防,抵御普鲁士的进犯,法国学校出现了称为“学校营”的军训课。学校营由12岁以上的男生组成,每个营最多200个学生,每人手持木枪进行训练。但这种形式的训练持续时间不长,因为学生13岁便毕业离校,到其服兵役时可能已全然忘记,因此该课程很快被取消,以体操课取而代之。

第五展室展示的是“公立学校”(1882—1918年)。法国义务教育法颁布以来,学校成为国家优先发展的事业。学校建设的基本模式是:封闭的校园,远离街道,有庭院,有操场,有厕所,有多间敞亮、连桌椅齐备的教室和教师宿舍。在乡村,小学经常与乡镇政府建在同一座楼里,一半是政府,一半是学校。至今,许多乡村学校仍然与政府共处,一百多年的建筑依然坚固挺立。

这时小学生的课也多起来,每周30课时,每天都有道德课,基本学科是算术、阅读、书写、法语,辅助学科有唱歌、绘画、手工、缝纫和体操。

第六展室的主题是“惩罚与奖赏”(18世纪—1914年)。长期以来,肉体惩罚在法国被认为是教训不守纪律和懒惰孩子的有效办法。教师常用的惩戒工具是戒尺和鞭,但对学生最经常的惩罚是额外抄写作业。1887年,法国规定小学禁止体罚,但戒尺击打和揪耳朵的现象却长期屡禁不止。

为了激发儿童学习的热情,自17世纪的基督学校兄弟会以来,一种新的奖励方式开始在学校流行。当某个学生表现较好,便会得到一种手写的或印制的小卡片。如果累积10个,还可以换成一张图片,学生的成就感会更大。

当然,还有更高层次的奖赏。在一些特定时期,学校会举行奖励仪式,为一些学习特别优秀的学生颁发奖章或奖励书籍。

资料中心:见证法国教育发展与变迁

与展览中心的古建筑不同,博物馆的资料中心是2010年落成的现代化建筑。但这次我只能在一层的研究室浏览。这里主要收藏了法国关于教育的著作,主要分类为:教育通史、教育器材史、教学内容、教学方法、学校习俗和家庭与社会中的儿童。

研究室的管理人员介绍,展览中心的展品仅仅为馆藏物品的2%,绝大部分物品都在藏品库。但是藏品库通常不对外开放,专业人员来访需提前预约。回到住处,我通过互联网与藏品库的负责人联系参观。按照约定,一天上午我又来到资料中心,一位馆员专门带我参观了藏品库。

首先参观的是第四层的教学仪器库。这里主要摆放了中小学各个时期数学、物理、化学、生物等课程使用过的各种仪器或标本。最为熟悉的数学教具是算盘。但法国算盘看起来仅仅是小学生学习计数的工具,而不具有我国算盘那种近似于计算机的计算功能。物理课的仪器多种多样,从天平、杠杆秤到电动机、发电机,五花八门。化学仪器基本是各种形状、大小不一的玻璃器皿。

第三层是教学设备库,主要存放学校课桌椅、黑板、书柜、教师用的办公桌等。法国自1882年实施义务教育以来,对学校装备相当重视,库存中大量的课桌椅便是见证。另外,还看到好几种火炉。因为法国冬季比较寒冷,当时还没有暖气设备,学校教室需用火炉取暖。这里还有几台锈迹斑斑的打字机,最初的文字处理机和早期不同类型的电脑。值得一提的是,这里还保存着一台电话通信终端,由法国独创,1980年开始投入使用,可以通过电话线查询各种信息,预订旅馆、飞机票和火车票等。只是互联网使之显得落后、昂贵,2012年被彻底淘汰。

第二层是娱乐与玩具库,因正处于整理、设置之中,不便外人参观。我们直接去了地下一层的文献库。这里摆放了许多文件架和文件柜。我们随机拉开一个文件柜的抽屉,是一张香蕉树彩图,正面是香蕉树,背面是香蕉树的根、茎、叶、果实的示意图。因为法国地处北温带,不适宜香蕉生长,香蕉来自其非洲殖民地,在法国十分罕见,所以把香蕉画面作为教材,对于开阔学生眼界还是非常有意义的。这里还保存有不同时期的课本和学生的作业,随意翻了翻几本学生作业,书写十分工整。

参观完毕,从大门走出,若有所思。不知其他国家是否也有教育博物馆,但我知道我国还真的没有,一些单位曾经有过设想,终究未能成为现实。这是极大的遗憾,真心期待我国的教育博物馆尽早诞生。

(作者:王晓辉,系北京师范大学国际与比较教育研究院教授)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制