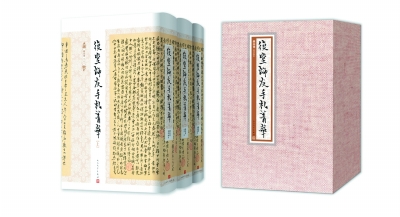

5月14日,人民文学出版社在清华大学举办了“晚清名流手札钱氏百年珍藏”——钱锺书、杨绛藏《复堂师友手札菁华》出版座谈会。历经十年整理、影印,由著名学者、作家钱锺书的父亲钱基博收藏的《复堂师友手札菁华》,首次展现在世人面前。

《复堂师友手札菁华》是晚清著名学者、词人谭献的师友书信集。这些信札涉及一百多人,大多是谭献中晚年所交之友,如戴望、许增、陈豪、陈三立等,多为名臣循吏、才子经生。信件近五百余封,共一千多页。《文学遗产》副主编、编审张剑认为,古人信札书写对象较多,收集起来非常困难。《复堂师友手札菁华》之珍贵,在于其集中、系统地反映出一位文人的交友脉络,展现出一个时代的文化图景。

体量最大的谭献书信集面世

谭献(1832—1901),号复堂,晚年又号半厂居士,浙江仁和(今浙江杭州)人。谭献一生经历了清代后期的道光、咸丰、同治、光绪四朝,虽然仕途并不显达,但其在学术研究和文学创作方面很有影响。

谭献曾一度为词坛盟主,交游十分广泛。其早年所识,主要是师长、同学,如薛时雨、马新贻、陈炳、俞之俊等;中年而后,步入仕途,结交渐广,既有名臣如张之洞、张荫桓、陶模、梁鼎芬、薛福成等,也有文人学者庄棫、戴望、王尚辰、许增、陈豪、袁昶等,还有名士俞樾、李慈铭、樊增祥、陈三立等;后辈则有章太炎、况周颐、廖平等人。

1911年春,谭献之子谭紫镏委托友人带话,请钱基博为袁昶夫人做寿文一篇。钱基博不仅答应撰文,且不收润笔费,谭氏非常感激,就将家藏复堂师友存札作为酬谢相赠。至此,这些珍贵的手札被钱基博珍藏,后传给钱锺书。

对于往来信件,谭献大多妥善保管。但谭献去世后,一些信件渐渐散出佚失,坊间偶见一些零札出现。北京匡时国际拍卖有限公司2012年秋季艺术品拍卖会历代书法专场上,就曾有“张鸣珂、沈景修、潘鸿等十二人致谭献信札”。对此,人民文学出版社副总编辑、编审周绚隆说,钱基博、钱锺书父子所藏的《复堂师友手札菁华》无论在数量上,还是在质量上,都是目前所知的、体量最大的谭献师友书信集。这批信札对了解晚清的社会历史、文人生活,以及学人交游、学术品评,有着非常重要的参考价值。

信札中收录致袁世凯密信等

《复堂师友手札菁华》内容包括评议时政、论文论学、买书购贴、托人请故等等,既有关涉国家社会、名臣行迹的重要信息,也有丰满的生活细节,具有很高的史料和文物价值。

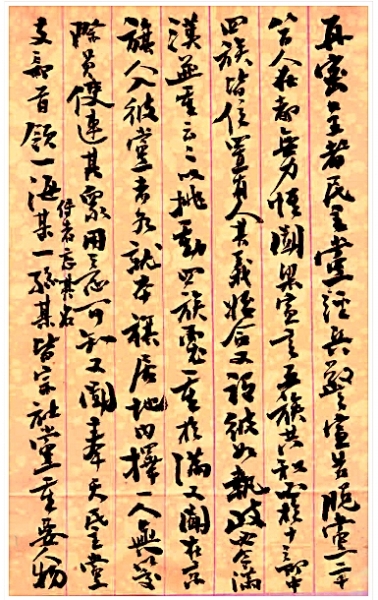

信札中记录了章炳麟与维新派的殴斗。书中收录了章炳麟至谭献的一封书信,其中详细记述了他在《时务报》馆时,与维新派康有为的门徒梁启超、麦梦华、梁作霖等人冲突的过程,以及双方的姿态。这是关于维新派与革命派矛盾的一段重要史料。

信札中还收录了致袁世凯的密信。信札中的最后一封信,是某人致袁世凯的一封密信,信中谈到沙俄和蒙古的形势,沙俄军队与蒙古旗兵联合进攻我守军,迫使我军退出满洲里一带,致使呼伦贝尔落入沙俄手中。写信人同时还提供了一些应对建议。此信虽然篇幅不大,但涉及内容重大,是一件重要的史料。

信札中还涉及广泛的学术话题。例如,谭献认为戴震在清代只能算二流的学者,他的好友戴望则坚持认为戴震是继朱熹之后的第一流学者。为了说服谭献,戴望在其信中较为全面地评述了戴震的学术业绩及其开创风气的作用。

书信中涉及个人感受与遭遇的内容,更是俯拾皆是。如袁昶的二十八封书信,既有对时局的看法,也有家中的琐事,如儿女的教育、婚姻,对朋友的劝勉,以及关于健康的记述等等。

钱基博不仅对这些书信做了精心整理编订,还为部分写信人撰写了小传,与书信一起粘贴在毛边本上,大本五册,小本三册,题曰“复堂师友手札菁华”。

北京大学中国古代史研究中心教授辛德勇认为,《复堂师友手札菁华》对于不同专业背景的研究者皆有作用。“不少人觉得晚清资料已经浩如烟海,但涉及具体问题时,才发现关键的资料经常只有一两句。这时候,文人信札对于补充了解社会、历史问题,非常重要;此外,目前市场上信札造假泛滥,而手札字迹是辨别真伪的标准范本。”

出版中发现缺失,杨绛亲撰“失窃启事”

这批钱基博钟爱的手札,后由钱锺书、杨绛夫妇继承保存,二人十分爱惜。2005年,杨绛决定将这一宝贵的文献文物捐献给中国国家博物馆,同时授权人民文学出版社出版。

由于手札珍贵,杨绛建议出版社来家中影印。于是在两周多的时间里,出版社的技术人员每天带着扫描仪,到杨绛家中工作。就在影印过程中,杨绛发现“第五册有好多空白面,上面贴的手札已剥掉,一处竟剥出四个窟窿,一处剪去四面,一处剪去十面,共缺失二十六面左右”。

为此,杨绛亲手撰写了《手札若干纸失窃启事》,对这批手札的来历、整理等情况做了简单的说明,并特别提到部分信札“失窃”的遭遇,表达了希望能够找回的愿望:

这八册手稿由钱锺书收藏。第五册曾有人借阅并转借他人。最近我因这部手稿将捐赠,请人民文学出版社影印出版。这第五册归还时,钱锺书没有检点,所以没有觉察。我记得他曾说:“他们想复制,但信纸红色,印不出来。”“他们”不知是谁。钱锺书和借阅者皆已去世,事隔二三十年,已无从查究。缺失的手札如有人觅得交我,当有酬谢;一旦如在市场出现,那就是赃物出手了!请大家注意。(《手札若干纸失窃启事》部分内容)

经过十年的影印、整理、出版,这部尘封多年的手札终于以高清扫描、全彩影印的方式呈现出来。为了让世人接触到这些珍贵文献,杨绛无偿将原件提供给出版社,只提了一个要求:“书出版后不要卖得太贵。”

《复堂师友手札菁华》的收藏历程中,钱氏两代学人的学养风范令人感叹,而杨绛对文化传承的珍视更令人敬佩。(本报记者 李 苑)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制