今年7月是美国著名小说家、诺贝尔奖得主福克纳逝世50周年。1962年,福克纳于一个夏日的午夜,在美国密西西比州的巴哈利亚猝然去世。此前,他的最后一部小说《掠夺者》刚刚出版。他的遗体被运回家乡奥克斯佛,葬礼于7月6日举行。美国作家威廉·斯泰伦在《生活周刊》发表了表达千万读者悼念心情的文章,标题是《他死了,心酸的悲伤》。

他的小说是可以使人的肌肤和心灵都感到疼痛的那一种

倏忽间是20年过去了,岁月的流逝快得几乎让人难以想象。那是1992年,福克纳逝世30周年的时刻,毕生热爱福克纳的陶洁教授,在北京大学主持了一个关于他的研讨会。陶洁教授想找一些对这位现代派大师有兴趣的中国作家,探讨他们的感受。于是她的朋友告诉她,《文学自由谈》有个编辑叫赵玫,很喜欢福克纳的作品,还专门写过关于他的文章。于是陶老师写信邀请我出席会议,她说看了我的文章,是地地道道用中国人的眼光来看福克纳的,颇有新意。

于是我有幸认识了陶洁老师。也是在那次会议上,结识了翻译福克纳长篇小说《喧哗与骚动》的李文俊先生。那时候我已经买了这本书,开始阅读的时候是1986年。这本书在1984年上市伊始就发行了87500册,足见那时候有多少人在如饥似渴地追逐着别样的思维方式。我是一字一句地读完这本书的,之后随手即可翻到我想要找到的任何章节。阅读中总有血液在燃烧的那种陌生的感觉。我对这本书偏爱得固执,甚至心怀某种宗教感。

我得到的第二本《喧哗与骚动》是李文俊先生送给我的,李先生在书的扉页上写着“送给喜欢它的赵玫”。我当时非常感动,当即复信,并再度倾诉了这本书之于我自己文学创作的意义。

《喧哗与骚动》是一首忧伤而残酷的长诗,关乎灵魂的,有点像黑人的灵歌,那种蓝调。其中最著名的描写,是昆丁在自杀之前,面对河水所听到的那巨大的催促着生命的表的嘀哒声,以及白痴班吉的呓语。在随时转换的时态中,他深怀悲哀。昆丁自杀前的那段意识流的描写堪称经典:表针走动的声响。河水。望着河水。日期的行进。河水的光反照上来。意识中他的爱情始于凯蒂。他的无以解脱的乱伦的折磨。最终解脱。跳下去。也是唯一的结局。从此世间不再有昆丁。福克纳就是以这种流水的意绪,解释了一个爱情和精神追求者崩溃的全部过程。

在现代文学史中,被公认的意识流小说的代表人物有普鲁斯特、乔伊斯、伍尔芙。稍晚的意识流小说代表人物就是美国的福克纳。在艺术表现方面,他无疑更具探索精神,进行了更大胆的尝试,较之他的前辈们显然又有了新的拓展和开创。他似乎已经不再满足于那种线性的意识流动,而是让来自四面八方的不同人物的不同思绪不停地跳跃和转换。那是一种环绕着的流动的声音,复杂的,模糊的,多元的,就像是舞台上一支庞大的交响乐队,不同的乐器发出不同的声音,而不同的声音又来自舞台不同的角落,由此便造成了他小说中那种独特的立体感觉,恢弘的,并且深情的,这无疑更加接近生活的原生态。

福克纳无疑给了我们很多技术上(意识的流动、字体的变换、以及潜意识独白等)的启示。但给与我们更多的,却是他心灵的沥血以及情感的透彻。他的小说是可以使人的肌肤和心灵都感到疼痛的那一种。他同时还能让这种疼痛升华至诗意的境界。

然后,我读了更多福克纳的作品,《去吧,摩西》、《八月之光》、《我弥留之际》、《圣殿》、《押沙龙,押沙龙》等,以至他的《熊》和永恒的《献给爱米丽的一朵玫瑰花》。2004年5月,我又受邀参加了重庆的福克纳国际研讨会,之后便拥有了译文出版社庄重而厚重的《福克纳文集》。我知道我们所以能读到福克纳,全赖于那些严守使命的翻译家们。

福克纳在他的一切先锋性的探索背后,所极力表现的其实只是生命的艰辛和意义,为此他满含深意地发明了易于他遣词造句的时态交错。他的美还在于他的精神是属于诗的,因为诗,我们选择了福克纳,而选择了福克纳,在某种意义上就等于是选择了某种书写的思维方式。于是在追逐、失落以至深刻的痛苦中,他留下了精神,并让你相信精神不死。因为你将随时可以从书架上取下他的书,并触到他鲜活的灵魂。

他此刻在奥克斯佛狭窄的街道上,正与我擦肩而过

然后,就又有了1994年美国政府的“国际访问者计划”,在沿着密西西比河一直向南的旅程中,我唯一的目的地就是那个奥克斯佛镇,福克纳的故乡。如今18年过去了,回想坐在那座白房子的楼梯上,遥望落日和木门的那种苍凉的感觉,恍若昨日。

不知道该怎样描述我走进福克纳故居时的心情。我想,那房子之于我应当是一座圣殿。

我独自一人坐在门前的木楼梯上等了很久。此刻所有的房门都被锁着,静极了。

已没有家人住在这里,也没有游客。只有我和我的翻译仪方。我们在这里,等待着。

我们等了整整一个中午。在空无一人的福克纳的树林、草场和花园里散步。我们独自参观了他的牛舍和马厩。碎石铺就的小路很长,弯弯曲曲,路两旁是苍翠的雪松,还有高大的橡树。福克纳喜欢在这条路上牵着他的马,还喜欢穿花格呢的西服上装。他有很多张穿着这件花格呢上装的照片,就悬挂在奥克斯佛的“广场书店”里。

秋天,对于这个一年中大部分时间都被炎热困扰的南方小镇来说,是个气候宜人的季节,不再有可怕的太阳,热汗,和人体发出的令人难以忍受的气味……而那却是福克纳喜欢在他的小说中描述的南方景象。他总是残酷地让人们陷入热的苦难中,然后看他们怎样苦苦地挣扎。

然而秋天不一样,有清澈而凉爽的风。福克纳家园的橡树和雪松高高地向上挺拔着,还有光秃秃的白蜡树。一串一串鲜红晶莹的果实挂在枝头,四野随风摇曳着金色秋草。

然而院落却荒凉。一种沉重的无望的满目荒凉,让人心生悲哀。

也许是因为刚刚去过猫王的家,在那里像所有的歌迷那样怀恋着谜一样消逝的歌王。原以为福克纳也应当有一个像样的家,但直到踏上这碎石的小路,才意识到一个伟大的作家和一个伟大的歌王是怎样的不同。福克纳像暗夜中的星辰,照亮了人类的灵魂;而猫王则像山崩地裂,几乎改变了几代人的行为。他们都是创造生命永恒的艺术家,但各自的故园却又那么迥然不同——福克纳的家苍凉、萧条,如遥远的悲歌;而猫王奥维斯的家却灿烂、明媚,依然如天上的太阳。

心于是愈加地沉重,就像重读福克纳沉重的小说。

福克纳的家归属于密西西比大学的南方文化中心,中心的威廉姆·菲瑞斯教授热情地接待了我。他问我此行的目的?我说福克纳,他是我最喜欢的作家。于是,教授便楼上楼下地开始为我寻找中心所收藏的几乎所有关于福克纳的资料和报刊。菲瑞斯教授告诉我,密西西比大学每年要为福克纳举办一次研讨活动,因为他曾在这里教过书。福克纳是密西西比大学的骄傲,拥有无数崇拜者。而南方文化中心将每年一度的“福克纳纪念周”搞得五花八门,色彩斑斓。

教授为我找到了一张1994年“福克纳纪念周”的海报。海报上是一幅有点夸张的水彩画,画面看上去不像福克纳本人那么沉重:在福克纳家乡的小镇奥克斯佛的广场上,人们聚集在一棵大树下,听站在高处的一位什么先生指手画脚地夸夸其谈。画面上还有各种各样的脸和各种各样的表情。而在人群的后面,就是那个端着烟斗若无其事的福克纳。无疑,海报再现了奥克斯佛当年的情景,并昭示人们,福克纳就是在小镇这样的场景中,得到他的写作素材的。他不动声色地站在那里,就像是一个高超的“窃取者”。

菲瑞斯教授还告诉我,我们将要入住的假日旅馆,就在奥克斯佛广场附近的小街上。福克纳几乎每天都要到广场上来,所以教授提醒我一定要仔细观察那里。教授说,那样你会收获很大的。

来到奥克斯佛的下午,我遵嘱在小镇的广场上转了一圈又一圈。我瞻仰了广场前著名的士兵雕像,出入于政府大楼、法院、教堂、书店、餐馆和杂货店。我相信这所有的地方都是福克纳曾经光顾的。据镇上的人说,尽管福克纳已经去世三十几年,但小镇几乎没有变化。所以,我完全可以把自己想象成和福克纳生活在同一个时期的人。也许,他此刻在奥克斯佛狭窄的街道上,正与我擦肩而过……

这样感受着福克纳的家乡,感受着福克纳小说中约克纳帕塔法县杰弗生镇中的那种种生动的景象。奥克斯佛实在是太小了,但却是美国南部一个十分典型的小城镇。商店的橱窗里琳琅满目,暖色调的服饰和昂贵的价格,都充分显示出了南方富有者所追逐的高贵和奢华。看得出等级观念和严重的贫富悬殊,还有让福克纳始终忿忿不平且猛烈抨击的种族歧视……

很强烈的奥克斯佛的阳光照射着。天很蓝,而且清澈。政府大楼顶上的大钟为所有行走的人们指示着时间。表针有条不紊地行走着,但却听不到《喧哗与骚动》中昆丁自杀前的那巨大的催促着生命的表的嘀哒声。白色的士兵雕像在太阳的照射下高高伫立在广场中央,守护着奥克斯佛清晨的宁静。广场的绿色长椅上没有人,全然不像密西西比大学那幅夸张的海报。后来知道,镇上的习惯是,黄昏时分,人们才开始向这里汇集,并在此交换奥克斯佛一天发生的各种离奇或寻常的人和事。

著名的“广场书店”早上也不开门,因为它是整个奥克斯佛关门最晚的一家商店。它等待着镇上所有会来此光顾的人们,直到最后一位。“广场书店”显然很有名气,因为从孟菲斯开始就有人不断提到它。他们说,到奥克斯佛一定要去“广场书店”。于是我们就去了,在很深的夜晚。

很深的夜晚,书店里却亮如白昼。人仍旧络绎不绝,却异常安静,以至于能够听到书页被轻轻翻过的声响。各种各样的书随意而散乱地摆放着:书架上,地毯上,楼梯上,甚至窗台上,让两层楼的厅堂书满为患。

走上楼梯,迎面的墙壁上,挂满了各种与南方紧密相关的伟人照片。当然,其中最多也最为显赫的,是福克纳,显然此处以福克纳为荣。这里可能是整个城镇与福克纳的精神最为接近的地方,也是推销他精神产品的重要场所。可今天,这里出售的福克纳的小说却不多。或者是因为他的精神开始遥远?总之,福克纳正在被其他种类繁多的图书,以及奥克斯佛人日新月异的追求所淹没。随着时间的推移,曾使家乡有了一份光荣的福克纳似乎变得不再重要。他尽管伟大,尽管是镇上乃至于美国的骄傲,但他也不是唯一的,这就是奥克斯佛人今天的观念。

能够感觉到福克纳正在被他的家乡遗忘,镇上的人们只是偶尔才会提起他。也许当初就是这样,奥克斯佛人从未真正认识过这位诺贝尔文学奖得主的不朽价值。尽管这个伟大的作家从未离开过自己的家,但却始终没有真正属于过这里。福克纳是属于世界的。

来美国前最向往的地方,就是美国的南方,就是密西西比河,就是奥克斯佛,就是福克纳的家……而此刻,就在美国南方,就在密西西比河畔,就在奥克斯佛,就在福克纳的大房子里,那种梦一般的向往反而逃遁得无影无踪,甚至那种圣殿般的感觉也蓦然之间消逝殆尽。后来想了很久,才意识到是因为距离。因为当你梦想的一切突然近在眼前,你就再也看不到光环了,原因是,你已经置身其中。

他所要的不是一个人的生存的质量,而是一个人的生命的力量

前往福克纳故居,是到达奥克斯佛的第二天午后。对我来说那是个无比神圣的时刻,然而房门紧锁。房子里空无一人,唯有我独自坐在福克纳白房子前的木楼梯上,等待。

丛林和旷野伸展着。一种超然的宁静,在荒凉的感觉中油然而生。

我坐着。等待着。想象着三十年前那逝去的风景。

在漫长的午后,我终于看见有人穿过树丛,绕到了房子的背后——先是用钥匙打开后门——进去——走过走廊来到前门——清晰的脚步声由远而近——前门被推开。这时刚好是下午两点。

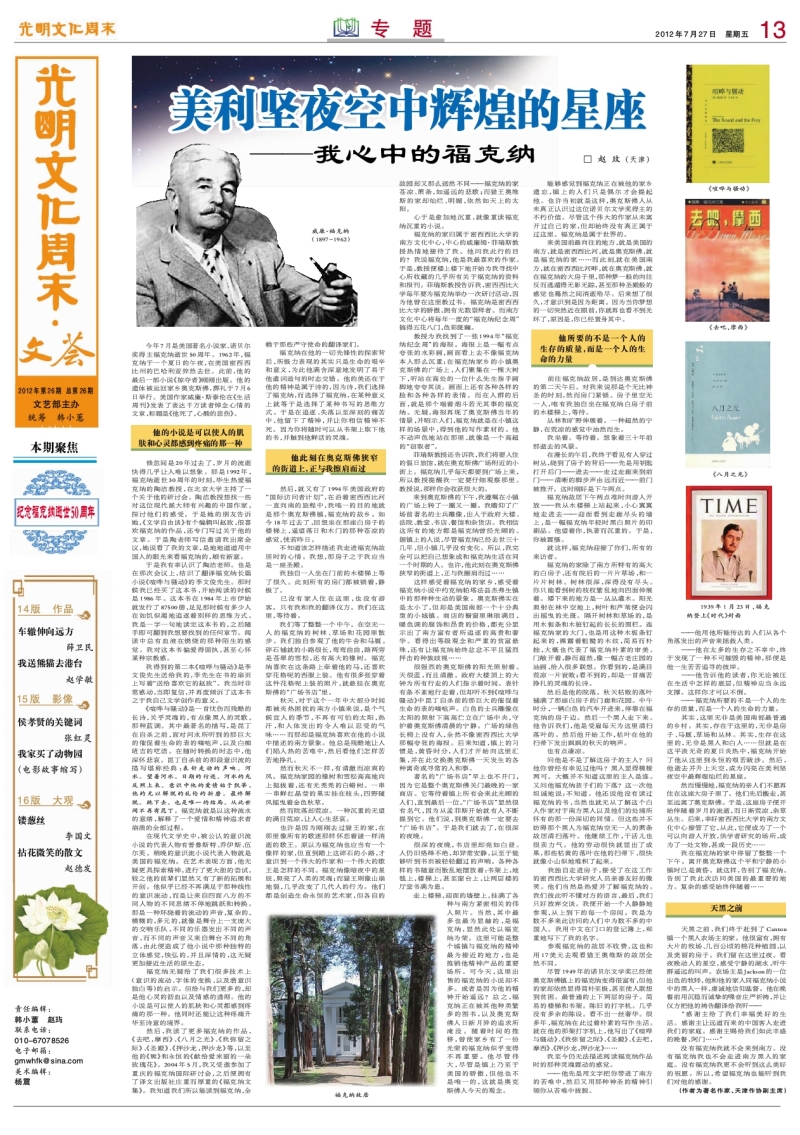

福克纳故居下午两点准时向游人开放——我从木楼梯上站起来,小心翼翼地走进去——迎面看到走廊尽头的墙上,是一幅福克纳年轻时黑白照片的印刷品。他望着你,执著而沉重的。于是,你被震慑。

就这样,福克纳迎接了你们,所有的来访者。

福克纳的家除了南方所特有的高大的白房子,还有院后的一片片草场,和一片片树林。树林很深,深得没有尽头。你只能看到树的枝杈繁乱地向四面伸展着。矮下来的地方是一丛丛灌木。阳光照射在林中空地上,树叶和芦苇便会闪出摇曳的光斑。隔开树林和草场的,是用木板条和木桩钉起的长长的围栏。连福克纳家的大门,也是用这种木板条钉起来的,裸露着粗糙的木纹,简易而朴拙,大概也代表了福克纳朴素的审美。门敞开着,静而超然,像一幅古老庄园的油画,给人很多联想。你看到的,是满目荒凉一片衰败;看不到的,却是一首痛苦挣扎的灵魂的长诗。

然后是他的院落。秋天枯败的落叶铺满了那座白房子的门廊和花园。中午时分,一辆白色的汽车开进来,停靠在福克纳的房子边。然后一个黑人走下来。他告诉我们,他是受雇每天为这里清扫落叶的。然后他开始工作,枯叶在他的扫帚下发出飒飒的秋天的响声。

也有点凄凉。

问他是不是了解这房子的主人?问他你曾经有幸见过他吗?黑人显得模棱两可。大概并不知道这里的主人是谁。又问他福克纳孩子们的下落?这一次他坦诚地说:不知道。他还说他没有读过福克纳的书,当然也就无从了解这个白人作家对于南方黑人以及他们的处境所怀有的那一份深切的同情。但这些并不妨碍那个黑人为福克纳空无一人的萧条故居清扫落叶。他继续工作,干活儿也很卖力气。他的劳动很快就显出了成果,那些枯黄的落叶在他的扫帚下,很快就像小山似地堆积了起来。

我独自走进房子,接受了在这工作的密西西比大学研究人员亲善友好的微笑。他们当然是热爱并了解福克纳的。我们彼此听不懂对方的语言,最后,我们只好放弃交谈。我便开始一个人静静地参观,从上到下的每一个房间。我是为数不多来此访问的人们中为数不多的中国人。我用中文在门口的登记簿上,郑重地写下了我的名字。

参观福克纳的故居不收费,这也和用17美元去观看猫王奥维斯的故居全然不同。

尽管1949年的诺贝尔文学奖已经使奥克斯佛镇上的福克纳变得很富有,但他的家却依然显得简朴至极,甚至使人联想到贫困。最普通的上下两层的房子。简易的楼梯和书架。陈旧的打字机。几乎没有多余的陈设。看不出一丝奢华。很多年,福克纳在此过着朴素的写作生活。就在他的那架打字机上,他写出了《喧哗与骚动》、《我弥留之际》、《圣殿》、《去吧,摩西》、《押沙龙,押沙龙》……

我至今仍无法描述阅读福克纳作品时的那种灵魂震动的感觉。

——他先是用文字把你带进了南方的苦难中,然后又用那种神圣的精神引领你从苦难中拔脱。

——他用他所能传达的人们从各个角落发出的声音来拯救人类。

——他在太多的生存之不幸中,终于发现了一种不可摧毁的精神,那便是他一生苦苦追寻的彼岸。

——他告诉他的读者,你无论被压在生活中怎样的底层,但精神应当永远支撑。这样你才可以不倒。

——福克纳所要的不是一个人的生存的质量,而是一个人的生命的力量。

其实,这里无非是美国南部最普通的乡村。其实,存在于这里的,无非是房子、马厩,草场和丛林。其实,生存在这里的,无非是黑人和白人……但就是在这平淡无奇的夏日炎热中,福克纳开始了他从这里到永恒的艰苦跋涉。然后,他逝去并升上天空,成为闪亮在美利坚夜空中最辉煌灿烂的星座。

然而慢慢地,福克纳的亲人们不愿再住在这座大房子里了。他们先后搬走,甚至远离了奥克斯佛。于是,这座房子便开始伴随着岁月的流逝,而日渐荒凉,杂草丛生。后来,幸好密西西比大学的南方文化中心接管了它,从此,它便成为了一个可以向游人开放,供学者研究的场所,成为了一处文物,甚或一段历史……

我在福克纳的家中停留了整整一个下午。离开奥克斯佛这个平和宁静的小镇时已是黄昏。就这样,告别了福克纳,告别了我此次访问美国的最重要的地方。复杂的感受始终伴随着……

天黑之前

天黑之前,我们终于赶到了Canton镇一个黑人农场主的家。他很富有,拥有大片的牧场、几百公顷的棉花种植园,以及美丽的房子。我们留在这里过夜。看夜晚动人的星空,感受宁静的湖水,听牛群遥远的叫声。农场主是Jackson的一位出色的牧师,他和他的家人同福克纳小说中的黑人一样,虔诚地信仰基督。他在晚餐前用沉稳而诚挚的嗓音庄严祈祷,并让仪方把他的祷告翻译给我听——

“感谢主给了我们幸福美好的生活。感谢主让远道而来的中国客人走进我们的家庭。感谢主赐给我们如此丰盛的晚餐,阿门……”

没有福克纳我就不会来到南方。没有福克纳我也不会走进南方黑人的家庭。没有福克纳我更不会听到这么美好的祝愿。所以,希望福克纳也能听到我们对他的感谢。

(作者为著名作家、天津作协副主席)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制