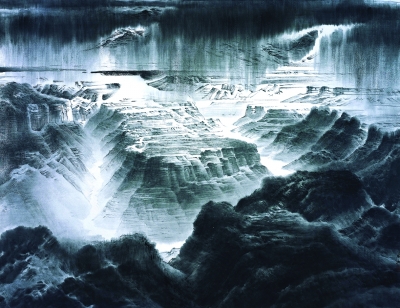

人们对山水的理解,或是可居可游的融入感,或是居高临下的征服感,从某种意义上来说是人类享受自然、改造自然的心理体现。把自然造化放在一种至高无上的地位之上,追寻山水蕴含的亘古不变的精神,应该是山水画创作的精髓所在。我努力营造一种混沌初开、天荒地老的感觉,并试图演绎出心中的山水精神,用这种精神给人们以力量,启迪人们的思想,滋养人们的灵魂。

美的创造与人类的生活状态、社会背景的变化以及科技的进步等息息相关。这其中自然就有了我对中国山水画当代性问题的思考和实践。我一贯主张,绘画要反映“当下”,要与时俱进,要有时代特色。

论艺道

我的心总在寻觅。在空谷里,在原野中,我无处不在又处处不在,我随着云烟雾霞升腾、随着溪流江河流淌,我追思,我仰望,我在积墨里沉淀厚度,又在破墨中闪烁灵光,我呼风唤雨,腾云驾雾,移山倒海,在这山水世界里,一切的一切,我说了算。

艺术家在体察事物过程中,身与心都是自由的,不应被外在之物所拘牵,才能够按照自我意志去感应山水,使自己心中之“道”与山水之“道”相接,从这平凡的山水物象中体会灵妙意趣,并在创作中将其表达出来。

达至艺术的高点需经历这样的过程:简单——丰富——简约。大道至简。只追求艺术的丰富性是不够的。简的过程是一种提纯和提升,是从量变到质变的历炼,是品格的炼就和修行的超脱,最后才能达成道的境界。

人类的原始涂鸦,未有赋予任何意义却最具终极意义。绘画史的发展赋予绘画在美学、人文、社会学、哲学等多方面意义。然而,人类绘画原初的情感表达是最本质的本源,不要给绘画压上太多的“主义”,少喊些“主义”,多些关注绘画本身。

说传承

继承传统和笔墨程式,应注入现代精神和现代审美元素,方能生发出新的鲜活的生命力。整天享用现代文明,却要把自个装扮成古代的高人隐士,缺乏切身的体验和内在的精神依托,以唯传统是尊的面目出现,这实际是一种伪传统。

传统语言的应用,需要放在时代的文化背景下加以再度创造。而生活的感受以及写生中观察和理解自然所获得的真切,更可以使得作品在营造气息中有着强烈的时代感,在追求某种意境中有着更为热切的感情抒发。我的山水画创作立足于表现自然界的原状态,彰显自然界内在的生命力,进而使观赏者从中得到心田的滋润,从而唤起人们对自然保护的责任。甘雨降临于干旱的高原,人们除了对自然景象表现出期盼和喜悦之外,应有更深层次的反思。

中国画有着深厚的传统,如果按照固化程式因袭承接,则会使中国画缺少变革的动力和鲜活的内容。一种新的艺术形态的生长会遭遇各种阻碍,对传统的过分膜拜容易束缚创意思维的张扬,变成一种风格样式的因袭,缺乏开放的文化心态和变革精神,这是中国画发展途中的“拦路虎”。回溯过去,发现前贤的得失,去伪存真;展望未来,勇于创新,这是艺术家的责任。一个有历史眼光的艺术家必须把握好传统与未来,承上启下,这是艺术的“道”。所以,这是现代艺术家必须要坚守的态度。

话笔墨

笔墨看似简单,实则蕴含了很多绘画的高深道理。只有真正地理解笔墨,才能发展笔墨。如果不能理解笔墨的精髓,没有将笔墨很好地“吃透、吃深”,就无法形成自己的特色施笔墨者,忌庸。宛如学人步态,亦步亦趋。笔墨者,自有本家笔墨态,当为日日修行,年年磨砺,删腐习而益以新格,门户可自立也。

笔墨不仅是中国画的一种表现语言,笔墨更是一种意境。笔墨有二种:一种是大笔墨,一种是小笔墨。大笔墨以意境为第一性,小笔墨以一笔一画变化的丰富性为主体。唐、宋、元时期,山水画家重意境,作品多以大山大水的全景构图,表现出大自然的气象、气度,并且在其中抒发自我的山水情怀,笔墨语言不是主体,而是要服务于作品意度、意境的表达。我在创作中注重追求整个画面的层次感,以及在作品的空间的节奏中体现出的山水意象。一根线在一个画面里起什么样的作用,如同在宏大的交响乐里,一个音符起什么样的作用。这就是“大笔墨”意识。所以我们不能单纯地去理解怎样的用笔、怎样地调色用墨,这是和我说的“大笔墨”意识大相径庭的。前者是“形而下”的,“大笔墨”意识则是“形而上”的。

我在创作中多写气势恢弘的宏大气象,一眼望去往往只见山势而不见笔墨。其实,笔墨就像万里长城的砖石,当我们看万里长城时见到的是它的宏伟气象,很难看清那一块块的砖石。但是没有那一块块的砖石,万里长城的恢弘气势何来。笔墨重画面境界的生发,而不在于小笔墨细部的变化,但当所有的笔墨聚集在一起时,能充分地表达这个时代特有的审美气息、精神格调。

我的作品大多不是对自然的单纯模仿,而是将空间和时间因素相融合,并由此构建一个光影感觉的新世界。画面所呈现不是以单一视点所见的透视幻觉,而是由多视点所捕捉到的千姿百态、不断变化的光、色效果。实际上,我是要用笔墨语言进行一番光影效果的实验,使其形成一种新的语言表述方式,并借此解释自然。

(作者为中国美术家协会副主席、广东画院副院长)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇