法国启蒙思想家伏尔泰说:“我的本行就是想到什么说什么。”

在伏尔泰和卢梭传诵一时的巴黎;巴士底监狱被砸烂的巴黎;罗兰夫人在断头台前吐出临终名言的巴黎;雨果在拉雪兹神父墓地大声演说的巴黎;波特莱尔出版了诗集《恶之花》竟被送上法庭的巴黎……艺术发展经历了古典主义、浪漫主义和印象主义、新印象主义……是否做到了当年伏尔泰说的:想到什么说什么,想怎么画就怎么画呢?反正艺术家们就是这样干了。存在就是合理。

学院派的古典主义,肯定要攻击自由创作的,离经叛道者遭到安格尔大师的指责,仅仅在技术方面就设定了框架,这也不行,那也不可。学院派代表官方,权威评委们看不惯的画,一律逐出春季沙龙展览。于是,落选的画家们自己搞秋季沙龙,同样是全国性的,皇帝没发脾气,官方不加制止,这就形成“秋色斑斓”,“胜似春光”的局面。除此而外,非“秋季”自由组合办的流派画展,一时也相当活跃。

法国巴黎成了世界艺术之都。艺术学徒们、成名的和未成名的,都纷纷聚集到巴黎,他们大都并非出自宫廷庙堂,而是从民间来,从社会的底层来,过着波希米亚的生活;学习也不到正规的学校,拿不上高等学府巴黎美术学院的文凭。没有文凭照样画得好,不必以画外功夫大肆炒作,这种情况,从19世纪末直到20世纪初变本加厉。租一间画室,雇一个模特儿,喝一杯苦咖啡,来自西班牙的、意大利的、俄罗斯的、日本岛的……凡是归不了类的,美术史家均命之为“巴黎派”。

早些时候,有一位瑞士籍的老人,名叫格莱巴苏尔,是巴黎无数的流浪者之一,他一生钟爱艺术,愿意为艺术献身,可自己不会画,怎么办?看那些小青年画得那么灵气,心想在他们中间肯定会产生未来的大师!那就给他们当模特儿吧,比自己浪费颜料强。当过几年模特儿,又得了一笔馈赠,积蓄了些钱之后,他异想天开想办一所美术学院,便在巴黎奥弗尔码头圣·米歇儿大桥附近不远的地方,租了一大间房,取名“瑞赛美术学院”。

瑞赛美术学院没有教授,没有教学大纲,不讲课,不发文凭或结业证什么的,每个月交10法郎,你想来就来,想走就走。自由,艺术就是自由!没有导师束缚你的手脚,同学相互之间平等,创造一个大家交流技艺的好场所。

格莱巴苏尔不雇用助手。每天早晨,他亲自来打开教室的门,然后坐到大教室隔开的小凹室里,一面吸烟,一面翻阅历年入校的花名册,待学生们陆续来了,模特儿也到了,便张罗着燃旺壁炉和大铁炉,木柴是备足了的。每学期头三个星期聘请男模特儿,第四个星期以后换女的,最后请美术学院著名的女模特儿客串。一般是30个人作画,当然也可以在角落里画别的。教室宽敞、简朴,墙上一律不挂画。老爹叼着不冒烟的烟斗,踱到每张画架后面巡视一遍,啧啧赞叹一阵之后,便回到他的“办公室”,去读他那永远也读不完的《圣经》,昨天翻在哪一页,今天还是哪一页。钟点到了,他使劲“啪”地合上那本精装书,代替了下课的铃声,模特儿穿上衣服,学生们收拾摊子,老爹摇晃着钥匙,该锁门了!

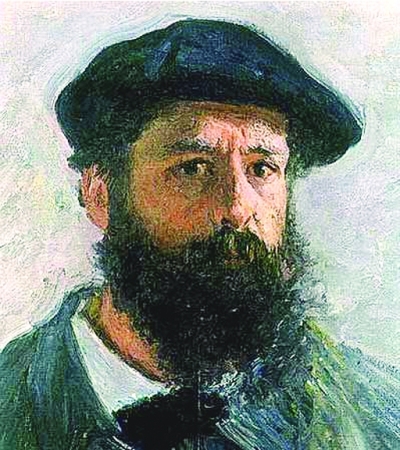

格莱巴苏尔每月初收10法郎学费的时候,对新来的学生说:“你来瑞赛学院对了,我相信你的天才和悟性。我们这个学院是产生大画家的地方……”说着,他擦一根瑞典火柴烧他的雕花烟斗,芳香随青烟袅袅飞散。“我们学院有浪漫主义、写实主义、印象主义……啥主义都有。你认识德拉克罗瓦吗?还有库尔贝、马奈、莫奈、毕沙罗……他们现在还不肯毕业。你有幸认识他们,向他们请教。”

这次交10法郎的学生叫保罗·塞尚,他是卡米尔·毕沙罗介绍来的。老爹点名的那几位,塞尚也都认识。不过,他不合群,总是躲在教室的左角落,画得和所有的人都不同,素描很糟糕,轮廓线不确定,往往用三根弧线联接。这个普罗旺斯来的乡巴佬,老爹认为他不够聪明,甚至有点笨头笨脑。

保罗·塞尚听说大画家欧仁·德拉克罗瓦也偶而来瑞赛学院。他一向不喜欢安格尔大师的画,而崇敬这位创新的浪漫派,他还临摹过德拉克罗瓦22岁时的成名作《但丁的渡舟》,不过完全是两码事,用自己的风格临摹,大块面、大笔触,原作者要是见到肯定会骂。他俩是不同时期不同流派的代表人物,他俩在瑞赛见面,精神却不链接,被历史隔断了。那时,大家还没料到,不起眼的带着普罗旺斯浓重乡音的塞尚,对后世的影响竟比德拉克罗瓦还深远得多。

塞尚刚到角落支起画架,欧仁·德拉克罗瓦进门了!很像德氏朋友巴尔扎克小说中的雕塑家甚至是巴尔扎克本人,一位出入上流社会的成功人士!他有着巴黎皇家美术学院的金字招牌,传说是一位亲王外交官的私生子。有了这些背景,画便值钱了,一开始创作,就能在官方的沙龙展展出,并被国家购藏;手头的活儿自然是大宗的,一些公共建筑的装饰画,甚至画卢浮宫的天花板也能揽到手里。他来瑞赛美院,一为这段时间这里的模特儿正巧是创作所需,来画几幅习作素材,这时他会嚷道:“我们今天就只画画,不聊天了好吗?”再则为逃避,他不愿见的人肯定想不到他会躲在这里消磨半日。三为叙旧,此时他便滔滔不绝,和一些观点不同、真正热爱艺术的艺术家们毫无功利之心地坦诚相见,这是一种乐趣。语言也自然出彩,塞尚铭记着他随口说的:“画家所画,永远是他自己,所谓题材主题,仅仅是表现他内心感觉的媒介而已。”但是德拉克罗瓦从来没注意塞尚,却很看好在另一角落作画的版画家、漫画家杜米埃:“这位老弟,比我们任何人都画得好。瞧他的素描速写!如果依据传统素描的原理,能层次分明地表现立体感,就数他行!”

库尔贝亦有同感,不仅认为杜米埃的速写呱呱叫,连自己的政治观点也和杜米埃一致。若德拉克罗瓦不在场,库尔贝便是中心人物。库尔贝称赞德拉克罗瓦的传世名作《自由引导人民》,但他绝不会画象征的浪漫的人物,他的画绝对忠实于客观,以致他的作品《浴女》毫不掩饰地强调那中年裸女一身粗糙的赘肉,从而遭到学院派批评家批为“审丑”,被逐出沙龙。

库尔贝和德拉克罗瓦不同,不居高临下,和这帮哥儿们兄弟平等相处,并乐于助人。他律师出身,雄辩的谈吐总吸引大家停下画笔,他三言两语就把社会的病灶辛辣地端了出来,连模特儿都在那里洗耳恭听。但他怕老爹不高兴,适可而止,然后一丝不苟地用调色刀刮出背景的空间感和人体轮廓线的转折。“下课了,到老地方坐,那里的氛围太好了!”库尔贝像布置作业似的向他的朋友宣布。

待到“啪”的一声,老爹的布面精装书终于合上。库尔贝领着大家一窝蜂地到他常去的一家小酒馆。

晚饭往往就在那里解决。库尔贝的小酒馆肯定是平民化的,叫做“安德勒酒吧”——安德勒夫妇开的“夫妻店”。从户外强光下骤一进屋,感觉要被黑暗刺瞎了眼睛,要待一阵才能分辨出座上客的轮廓。最亮处是安德勒夫人吧台上的一盏风雨灯,照着她身旁的巴伐利亚大啤酒桶,柜上一排玻璃器皿反射出高光,像五线谱上跳动的音符。火腿、熏肉用铁勾挂在房椽上,几乎碰到老板娘的额头,像她戴着宫廷舞会的冠饰。画家们眯住眼睛,对这一角落的色彩对比很感兴趣,埋在暗影里的肉红色,使他们想到伦勃朗描写的荷兰陋巷里的杰作。老顾客更为称赞的是这家自制的奶酪,虽然发酵略显过分些;更过分的是泡菜,将奶酪的霉味掩盖了,发散着酸馊的芥茉味,不仅是下酒品,且价格便宜。主菜是安德勒老板当场烧烤的小牛头肉或煎黑椒牛排,再加面包棒,这就是平民们奢侈丰盛的晚餐了。如果德拉克罗瓦在场,他会请每人喝一杯干邑白兰地或开胃红酒。库尔贝若刚卖掉一幅画,亦可让大家欢呼一番。塞尚后来居上,他家境富裕,轮到他请的时候,只剩下瑞赛学院几位印象派的同学了。客人个个吞云吐雾,小酒馆的空间反而无限扩展。诗人波特莱尔醉眼朦胧,仿佛自己行走在夜雾迷离的塞纳河畔,那劣质烟草混和着男人的腥膻,让他觉得是销魂的“异域的芬芳”。在他的眼前,拓开了大海和幸福的海岸线:“乌木色的海,你容纳眩目的梦,那里有风帆、桨手、桅樯和彩旗……”

波特莱尔是库尔贝的好朋友,和画家们都是好朋友。画家们占据了一张长条桌后,波特莱尔便端着他的苦艾酒坐过来。还有无政府主义者蒲鲁东,他始终喜欢坐在库尔贝的身边,因为他俩有共同的社会观点。蒲鲁东穿着简朴,是典型的平民知识分子,库尔贝曾经像创作《石工》一样画蒲鲁东肖像:不经修饰的蓬发胡须,双目闪烁智慧,举止谈吐完全是贵族精英化的。他对波特莱尔说:“你的诗集的书名,我考虑了一整天,我看就叫《罪恶的花朵》。那无比鲜艳的毒罂粟花,开自巴黎底层的溃烂伤口……”

波特莱尔被蒲鲁东唤醒了似的,兴奋地说:“我觉得生命的本质是邪恶,艺术使恶变成美。你取的书名和伊波利特·巴伯不约而同,我决定了,就叫《恶之花》”。

大家一致鼓起掌来。此时波特莱尔容光焕发,画家们觉得他真是上画。库尔贝画的《波特莱尔像》是名作:年轻的波特莱尔在出租屋里穷困潦倒,家具只有一张床、一把椅子、一张桌子,墙壁上什么装饰品也没有;巴黎的冬季极其寒冷,波特莱尔在屋里还穿旧大衣,围着厚围巾;他正在读一本书,并不是正襟危坐,而是斜靠着床,右手抓着被褥,既随意又专注;面前桌子扁圆的墨水瓶上插着洁白的鹅毛笔,仿佛随时会因阅读启发灵感而倾泻诗句;天窗射下的光线,使聪慧的额头凸出,嘴含着的烟斗,因下意识的出声在微微颤抖。库尔贝还把这幅肖像挪移到他创作的巨画《画室》中去。

德拉克罗瓦笔下的波特莱尔,和库尔贝的完全不同,古典浪漫的风格,和他所作的其他几位如乔治桑、肖邦,以及自画像的色调一致。22岁的波特莱尔到巴黎不久,长发连鬓须,风流倜傥,简直是最后一位浪漫主义诗人。

马奈画的波特莱尔速写像,也是长发的,戴着高筒礼帽,虚虚几笔,犹如一个公子哥儿在巴黎街头行走。

幻想家波特莱尔在这群人中间显得太年轻了,和库尔贝一起从瑞赛学院到酒吧的杜米埃,比他年长十多岁,差一个辈份哩!杜米埃不喜欢波特莱尔的诗,他关注现实。就因为太关注现实了,他画政治漫画讽刺国王路易·菲力普,被抓捕入圣·贝拉监狱,可见凡有国王的地方都有“文字狱”,全世界皆然。出狱后,他仍是关注现实,画底层市民、郊区农夫的贫困,画洗衣妇的沉重负担,他画三号车厢疲惫善良的农妇,画形同乞讨的街头卖唱者……现在他画小酒馆的形形色色,打工的、玩“吐子戏”的……

瞧,艺术爱好者、艺术家的朋友——加歇医生来了!杜米埃三笔两笔便勾勒出加歇的速写,怪不得德拉克罗瓦称赞他素描的精确和概括,但他随画随扔,他更关心的是能否像伏尔泰说的“想到什么说什么”,自由艺术世界能否来临,不受限制、不关监狱。于他,艺术更多时候是争取自由的斗争。他经常会和库尔贝、蒲鲁东这些朋友嘀嘀咕咕商议一些大事,年轻的纯艺术家们并不感兴趣。

加歇医生也不感兴趣。他看好杜米埃独具个性的油画水彩画,狂野粗放,拒绝细腻,高度概括的造型和建筑似的颜料层层堆砌。加歇一向支持新派创作,离开巴黎后,他回家乡行医,和塞尚、梵高深交。梵高画过《加歇医生》肖像,想必加歇医生治疗过梵高的疯病。

这一拨老顾客,几年工夫就四处分散,安德勒小酒店也就渐露出衰败的样子,尤其在库尔贝、杜米埃等人唱着燃遍全国的《马赛曲》,冲向街垒巷战以后。接着,巴黎公社成立了!库尔贝在革命委员会里当“人民公仆”,领导和分管美术宣传;杜米埃是委员,也忙得不可开交。消息传到瑞赛学院和安德勒酒吧,艺术家们一片欢呼,好几个痛饮醉倒在店堂里。还不等完全清醒,忽然间,“大厦”倾塌,时代和个人的命运出现了急转弯。库尔贝被复辟者关进圣·贝拉监狱,抓得有据,放亦有因,出狱的库尔贝口袋里没有一个法郎,也失去了健康,以往受他接济的穷画家毕沙罗、莫奈、布丹不忘旧恩,轮流去照顾他,帮助他逃亡国外。稍觉好转,库尔贝便拾起画笔,画了最后的自画像:那饱经忧患的神情,诉说着人间的沦桑。

莫奈和布丹在库尔贝临终前赶到瑞士,莫奈握住大师苍白无力渐趋僵冷的手,那只手曾经创作了《打石工》、《筛麦的女子》、《画室》等等体积感强烈、色块似大理石和玛瑙般斑斓而永久的伟大作品。虔诚的布丹跪下了,似乎看到阿尔卑斯峰巅雪山的翠光,轻轻地呼唤:“美之精灵,请等一等……”

包括莫奈在内的激进派画家们再不到安德勒小酒吧去了,他们怕唱伤心酒吧之歌。他们转移到殉道者圣地蒙马尔特,那里的皮加勒广场附近,有一家新雅典咖啡吧,和圣心大教堂一样漆成雪一般白,有人说:等同于真正的“法兰西学院”。印象派画家们在卡普辛纳大道举办展览之后,集中到新雅典咖啡吧,举杯庆贺展览会的成功。年长的毕沙罗宣布道:“我们被称为一群印象主义者,我们承认,就让我们将这一称号看作荣耀的标记吧!”这是新雅典咖啡吧入史的庄严时刻。

因为毕沙罗而暂入印象派的塞尚,并不觉得荣耀,他厌世又性格孤僻,热闹了一阵之后,便离开巴黎,像浪子回家似的,回到他普罗旺斯埃克斯的故乡,去画那属于他自己的山谷和树林。有一天,他画腻了,画不下去,望着远山沉思出神,忽而怀念起瑞赛学院那会儿,格莱巴苏尔老爹总绕到他画架背后,摇摇头,仿佛画不好是他——格莱巴苏尔老爹的责任似的。

“您好!您还活着吗?格莱巴苏尔?”

他问飘逝的浮云。

(作者为著名作家、画家,原包头市文联主席)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制