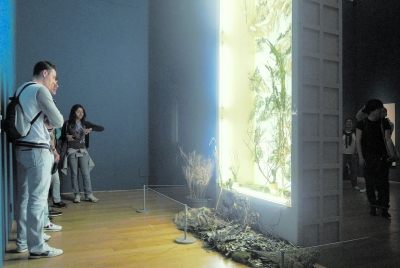

峰峦数叠,意境空灵。中国明末清初画家王时敏的山水画作透过灯光映照的屏幕,展现出跨越时空的亘古意蕴。这是中国艺术家徐冰在英国大英博物馆展出的装置作品《背后的故事-7》作品高近5米,使用麻、干枯的植物、玉米壳、弄皱的纸以及来自伦敦各地的碎物,创作于从背面打光的有机玻璃光屏上。从作品正面看,那是一幅优雅的中国画,它的后面则是一堆日常所见的废旧碎片。该作品是徐冰应大英博物馆委托进行的创作,是他进行的博物馆系列创作之一。

美国艺术评论家罗伯特·哈里斯特这样描述“背后的故事”:通过粉碎幻影、揭开幻妙的秘密,这位来自东方的艺术家以一种禅意展示了一件艺术作品从平凡材料向艺术意境的转变,揭示了“外在表象和内在内容”的神妙关系。

徐冰“背后的故事”系列创作始于2004年,灵感据说来自徐冰在机场转机时签票处毛玻璃后盆栽植物的效果,以及郑板桥依竹影画竹的故事。在这一年德国国家东亚美术馆的展览中,徐冰从博物馆作品档案中选了三件东方山水画作为素材,把透明玻璃改成毛玻璃,以树枝、垃圾塑料袋等材料,完成了“背后的故事”系列作品中的第一幅,并以此为方向开始了系列创作。

“我试图通过作品揭示中国的艺术和自然之间的关系。”采访中徐冰这样说。

“‘背后的故事’衔通了古与今的情感交流。”美国亚洲学会这样介绍徐冰。

“徐冰通过艺术作品搭建西方与东方的文化之桥,”美国《纽约时报》5月发表的一篇文章写道,“徐冰的艺术创作从文字到光线,不断在突破。”

对徐冰进行艺术定位并不容易。过去20多年他始终在突破、否定,同时在回归、肯定。徐冰1977年考入中央美院版画系,他称自己当年“是一个愚昧的学生”,因为他觉得画石膏、掌握传统技术是非常重要的,而有些艺术家已开始觉悟,投身社会的参与和思想的解放。上世纪90年代受邀前往美国后,徐冰从此前创作的《天书》出发,相继创作了《新英文书法》、《鬼打墙》、《地书》等,均对国际艺坛产生巨大震动。本世纪以来,徐冰的创作更为丰富,特别是其日益关注的艺术介入社会的题材,《烟草计划》、《凤凰》等均是颇具深度的代表作品。鉴于在当代艺术领域的杰出贡献,1998年他荣膺美国文化界大奖“麦克·阿瑟天才奖”;2004年以“9·11”废墟尘埃为材料所做的作品《尘埃》,在英国获得世界视觉艺术重要奖项——首届“Artes Mundi国际当代艺术奖”,2007年他荣获美国版画艺术终身成就奖。当他在国际艺术领域声名日隆之时,徐冰却悠然转身,回到母校中央美术学院担任副院长,进入人生一个新的领域。

一如其艺术创作的领域和方向,徐冰对艺术的感悟也呈现出立体和跨域。他明确反对将东方与西方、当代与传统、抽象与具象以对立的方式进行探讨;他盛赞继承,又崇尚颠覆;他高度重视中国的艺术环境,又不讳言地批评假大空的时弊;他强调艺术的时空前卫性,又着眼艺术的现实人文关怀……

徐冰说,他常常从日本禅学大师铃木的一本书《佛教禅宗介绍》中获得灵感。铃木先生这样描述生命的参悟:“见性之时,迷雾消散,那光辉,令我们看到生命的意义。”

对于“背后的故事”,徐冰也有一句颇有禅意的话:“。”

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇