几年前的春天里,意外接到一个来自上海的电话。一个沙哑的嗓音带着激动时的震颤在话筒里响着:“我刚读了你的《一百个人的十年》,叫我感动了好几天。”我问道:“您是哪一位?”他说:“我是草婴。”我颇为惊愕:“是大翻译家草婴先生?”话筒里说:“是草婴。”我情不自禁地说:“我才感动您一两天,可我被您感动了几十年。”

我自诩为草婴先生的最忠实的读者之一。从《顿河的故事》、《一个人的遭遇》到《复活》,我读过不止两三遍,甚至能背诵那些名著里一些精彩的段落。对翻译家的崇拜是异样的,你无法分出他们与原作者。比如傅雷和巴尔扎克,汝龙和契诃夫,李丹和雨果,草婴和托尔斯泰,还有肖洛霍夫。他们好像是一个人。你会深信不疑他们的译笔就是原文,这些译本就是那些异国的大师用中文写的!记得二十世纪七十年代末我住在人民文学出版社写长篇小说时,刚刚开禁了世界名著。出版社打算出一本契诃夫的小说选,但不知出于何故,没有去找专门翻译契诃夫的翻译家汝龙,而是想另请他人重译。为了确保译本质量,便从契诃夫的小说中选了《套中人》和《一个小公务员之死》两个短篇,分别交给几位俄文翻译家重译。这些译者皆是高手。谁知交稿后都不如汝龙那么传神,虽然译得像照片那样准确无误,但契诃夫本人好像从这些译文里跑走了。文学翻译就是这样——如果请汝龙来翻译肖洛霍夫或托尔斯泰,肯定很难达到草婴笔下的豪迈与深邃。甚至无法在稿纸上铺展出托尔斯泰像江河那样弯弯曲曲又流畅的长句子。然而契诃夫的精短、灵透与伤感,汝龙凭着标点就可以表达出来。究竟是什么可以使翻译家与原作者这样灵魂相通?是一种天性的契合吗?他们在外貌上也会有某些相似吗?这使我特别想见一见草婴先生。

几个月后去南通考察蓝印花布,途经上海。李小林说要宴请我。我说烦你请草婴先生来一起坐坐吧。谁想见面一怔:草婴竟是如此一位瘦小的老人。年已八旬的他虽然很健朗,腰板挺直,看上去却是那种典型的骨骼纤巧的南方文人。和他握手时,感觉他的手很细小。他静静地坐在那里,举止动作很小,说话的口气十分随和,无论如何与托尔斯泰的浓重与恢宏以及肖洛霍夫的野性联系不到一起。

朋友间伴随美酒佳肴的话题总是漫无边际。但我还是抓空儿不断地把心中的问题提给草婴先生。

从断续的交谈里,我知道他的俄语是十几岁时从客居上海的俄国女侨民那里学到的。那时进步的思想源头在北边的苏联,许多年轻人学习俄语为了直接去读俄文书,为了打开思想视野和寻找国家的出路。等到后来——可能是1941年吧,他为地下党和塔斯社合作的《时代》周刊翻译电讯与文稿,就自觉地把翻译作为一种思想武器了。当时许多大作家也兼做翻译,都是出于一个目的:把进步的思想引进中国。比如鲁迅、巴金、郭沫若、冰心等等。我读过徐迟先生四十年代初在重庆出版的《托尔斯泰传》,书挺薄,纸张很黑,很糙。他在这本书的“后记”中说,当时正处于抗战时期,纸张奇缺,《托尔斯泰传》总共有五百页,无法全部出版,最多只能印其中的一百多页。他之所以把这部分译稿印出来,是为了向国人介绍一种“深刻的思想”。

这恐怕就是那一代翻译家的想法了。翻译对于他们是文学事业的一部分,也是一种重要的精神和思想的方式。

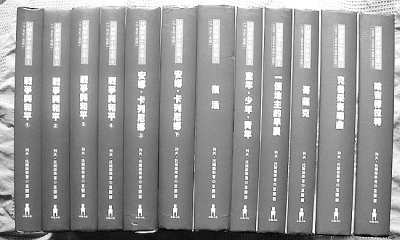

上世纪八十年代初,“文革”后文艺的复苏时期,出版部门曾想聘请草婴先生主持翻译出版工作,被他婉拒,他坚持做翻译家,立志要翻译托尔斯泰的全部作品。

“我们确实需要一套经典的托尔斯泰全集。”我说。

他接下来讲出的理由是我没想到的。他说:“在十年动乱的煎熬中,我深刻认识到缺乏人道主义的社会会变得多么可怕。没有经过人文主义时期的中国非常需要人道主义的启蒙和滋育。托尔斯泰作品的全部精髓就是人道主义!”是啊,巴金不是称托尔斯泰是“十九世纪世界的良心”吗?

他选择做翻译的出发点基于国人的需要。当然是一个有见地的知识分子眼中的国人的需要。

原来翻译家的工作不是“搬运”别人的作品,不仅仅是谋生手段或技术性很强的职业。它可以成为一种影响社会、开启灵魂、建设心灵的事业。近百年来,翻译家们不常常是中国思想史的主角吗?

在自己敬重的人身上发现新的值得敬重的东西,是一种收获,也是满足。我感到,我眼前这个瘦小的南方文人竟可以举起一个时代不能承受之重。在我和他道别握手时,他的手好似也变得坚实有力了。

我感谢他。他让我看到翻译事业这座大山令人敬仰的高处。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇