文化产业是在知识经济时代的现实需求下滋生的国际性新兴产业。我国学界在新世纪以来的发展方式转型实践中,急迫地面对创建文化产业学科的理论难题。

关注的重心转换

新学科的建构离不开国际前沿理论的借鉴,但是以文化为核心理念的文化产业学科,毕竟不同于经济学、生物学、心理学等纯粹从西方“空降”下来的学科,必须有一个立足于本国文化传统的学术基础。其核心问题是一个文化再认识过程:如何在中国本土重新发现文化资源价值并将其转化为资本,打造出具有市场效应的文化产品。对于中国知识界而言,这确实是前所未有的时代要求。

近代以来的文化热几经起落。以往的文化争论如“中体西用”还是“全盘西化”、“传统文化的现代转换”等基本上局限在中西文化的优劣取舍之争方面,当年的现实问题还只是传统中国如何走向现代化,文化尚未肩负引领经济转型的新责任。大家也都没有意识到:传统工业主义经济在资源紧缺时代不可避免地陷入穷途末路,国内目前已经公布的44个资源枯竭城市就是沉痛教训的明证。文化已经被赋予未来救世者的角色和功能。在粗放式的工业经济模式中形成的650座大中城市和19234座小城镇,全都面临着向文化城市转型的重任。国家关注的重心从“革命”到“生产”,再到“文化”,体现了国家在不同发展阶段的需求。我们的学术界和教育界必须适应发展方式转型的现实需要,开启一场文化启蒙的全民教育。

文化产业的学科基础

文化产品不同于工业产品的特殊性,决定着文化产业不同于传统产业的优势,那就是文化资源不像自然资源那样总量有限,并且可以再生。文化产业的生产和消费模式也不同于传统工业,其突出特点在于人与符号的互动关系,可以用“符号经济”或“非物质经济”等新术语来概括。有鉴于此,文化产业新学科的建构特别需要以下两个相关学科的理论资源作为基石:一个是文化人类学,另一个就是符号学(符号经济学)。令人遗憾的是,这两个学科在欧美都有很高的知识普及率,而在我国的高等教育中则只是点缀性的存在。目前拥有文化人类学系或能够开设符号学或符号经济课程的高校屈指可数。显然,这是在我国发展文化产业的专业知识上的瓶颈,与创建知识创新型国家的时代要求很不适应,亟须调整。目前少数高校中新设立的文化产业学科,完全没有学科的独立性及自主性。学科补救措施的第一步,可以参照国际惯例,在本科教育中尽快普及文化人类学的学科知识。目前我们将文化人类学仅作为二级学科隶属于社会学,这是有悖学理的过时做法,迟早需要加以纠正,而迟不如早。

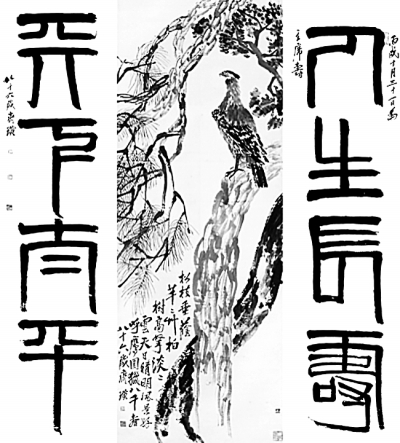

与文化人类学相关的符号学,也是方兴未艾的新兴学科。符号一词衍生于拉丁文symbolum,意思是标签或象征。人类的一切精神活动都源于符号,符号是文化创造与文化传播的媒介。一个符号具有其自身之外的隐喻或象征意义,并被用来产生一个由相互关联的意义构成的系统。人是这个星球上唯一的文化动物和符号动物,其最大奥秘在于人类构建出的“意义”和“象征”世界。上世纪60年代以来,符号学与人类学相互促进。一方面,文化人类学把符号学研究真正拓展到整个文化领域,作为交叉学科的符号人类学也应运而生,并在20世纪后期取得快速发展。符号人类学从符号现象入手研究和阐释文化,尤其关注仪式、神话、图腾、象征与宇宙观等方面的深层解读。在符号人类学的启示下,法国思想家、后现代主义的理论宗师鲍德里亚针对当代消费社会的现实变化,提出“符号的政治经济学”理论,希望在传统马克思主义对资本主义的政治经济学批判之外,拓展出符号批判的维度,揭示“消费暴力”所造成的异化新情况,开辟出“符号经济”这一新视野——符号具有巨大的附加值,其产业化的效益或利润率,是粗放式经济所无法想象的。看看2011年齐白石的一张画纸售出4亿元的事实,就可大致明白。

符号经济的关键地位

在人类整体性地进入“创意经济时代”的今天,如何认识文化资源,创造、运用“符号”的价值去驱动经济生活,减少对自然资源的依赖和对环境的污染,成为具有前沿性的焦点问题。

在我国,文化产业发展具有滞后性,这是不争的事实。假以时日,迎头赶上,是值得期待的。需要给予特别重视的是文化崛起的观念基础和理论研究。“十二五”期间,需要有相当一部分传统知识人转向所谓“创意阶层”。知识和观念的推陈出新任务十分艰巨。人文学者需要有勇气进行自我反思。上世纪90年代以来,符号经济迅猛发展的新现实,向传统的人文学术提出转换知识结构与知识功能的新课题。虽然主流媒体充斥着有关文化创意的种种讨论,可是,有不少人把文化产业的转型简单理解为产业上的转型,无需文化底蕴的修炼过程。甚至有人误解创意经济为“空手套白狼”。殊不知,文化创意所需要的文化符号再造增值过程,有赖于深厚的人文素养和专业知识储备。如果看不出《哈利·波特》背后的凯尔特文化复兴底蕴,那还可以从直觉上欣赏魔法的热闹场景;如果不明白世界最成功品牌之一的“耐克”背后潜伏着古希腊神话的耐克女神,不知道“苹果”电脑品牌的“故事营销”背后有《旧约》的伊甸园苹果神话,要谈品牌打造的符号资本,就勉为其难了;开辟电影史上新神话时代的《星球大战》编导者当年如饥似渴地补习文学史知识的佳话,足以给时下滥用“神话”之名,而不解“神话”奥秘的那些跟风者们树立符号推广的范例。

事实证明,只有金融资本而缺乏文化资本的深入开掘,根本无法同国际文化产业的流行产品去竞争,而盲目跟风或只注重“文化搭台经贸唱戏”的思路也注定要在长期的文化战略角逐中落伍。目前国内出现的洋品牌造假现象,暴露出的就是资本的猖狂和有产业而缺文化的现状。业界需要反思什么样的专业知识储备才能提供创意产品的“文化附加值”?如何从学理上厘清文化符号背后的学术传统和渊源?

(作者单位:上海交通大学)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇