敦煌学作为国际显学,在国际学术界一直被高度关注。然而,随着新研究资料的缺少,其研究热度也在逐年下降。但作为广义敦煌学概念下的吐鲁番学,却因新资料的不断出现而不断升温。

吐鲁番学最早是由西方探险家在我国新疆地区的盗掘开始的。

自十九世纪末,俄国、英国、德国、日本等国先后分别数次到吐鲁番进行探险考察,并行盗掘之事。他们分别把盗掘来的各类文物带回本国研究出版,其中斯坦因带回英国的吐鲁番出土资料由马伯乐编辑整理,出版了《斯坦因在中亚第三次探险的中国古文书考释》,此书在上世纪30年代整理完成,但直至1953年才在伦敦用法文出版,其内容根据出土地的不同,将文书分为十类,其中六类属于吐鲁番出土。此后陈国灿教授据此重新整理出版了《斯坦因所获吐鲁番文书研究》(武汉大学出版社,1997年)。格伦威德尔和勒柯克带回德国的吐鲁番出土资料分别被整理编辑成《1902-1903年在亦都护及其邻近进行考古发掘的报告》(1906年慕尼黑)、《普鲁士皇家第一次新疆吐鲁番考察队的行程与收获》(《英国皇家亚洲学会会刊》1909年)、《新疆古代佛教圣地——1906-1907年在库车、焉耆河吐鲁番的考古记》(1912年柏林)、《高昌——第一次普鲁士皇家考察队所得新疆吐鲁番古物图录》(1913年柏林)、《中亚古代晚期佛教文物》(1922-1933年柏林)等,此后东德曾陆续出版了《吐鲁番文集》,至少出版了第六、七集。俄国由于缺少相关的研究人员,其带回的吐鲁番出土文物长时间处于秘不示人的状态。二次世界大战前虽然编写发表了部分藏品的目录,但所藏文书内容不得而知。二次大战后,苏联科学院邀请了我国学者郑振铎帮助对所藏文物进行整理编目,出版了两卷目录性质的书籍,但这也只不到其藏品的三分之一,而其多数又为敦煌文书。日本盗掘的吐鲁番文书,现在分藏于日本(东京国立博物馆、京都的龙谷大学等)、中国(大连旅顺博物馆、上海博物馆等)和韩国国立中央博物馆等地,并分别出版了《西域考古图谱》(1915年日本)、《新西域记》(1937年日本)、《西域文化研究》(1958-1963年日本)、《中国古代籍帐研究》(1979年日本)、《大谷文书》(1-3卷,1984-2003年日本)、《朝鲜总督府博物馆藏大谷光瑞氏搜集西域遗物写真集》(1930年韩国)、《中央亚细亚美术》(1986年韩国)、《旅顺博物馆藏西域文书研究》(2007年中国)等。这一时期,中国学者虽然在清末和民国时代也有过搜集和发掘吐鲁番文物的事情,如王树枏的《新疆访古录》(1911年),罗振玉的《西域石刻录、后录》(1914年)和《高昌砖录》(1933年),黄文弼的《高昌砖集》(1931年)、《高昌陶集》(1934年)和《吐鲁番考古记》(1954年)等,但其中除了黄文弼为有组织的考古发掘外,其他均为乡人滥挖或散见整理。

由此可知,吐鲁番学研究就像当年“敦煌在中国,敦煌学在日本”的状况一样,也是处于墙内开花墙外结果的状态。在这一历史进程中,中国学者虽然也有一些零星研究,但更多关注的是敦煌文书,吐鲁番文书还没有引起更多的关注。

中华人民共和国成立后,吐鲁番学的命运开始发生转变。

1959年开始,因配合农业水利建设,由新疆地区的学者为主组成的专业考古发掘在高昌古城附近的阿斯塔那、哈拉和卓古墓葬群开始展开。直至1975年,前后共进行了十三次发掘,共清理了456座古代墓葬,其中有203座墓葬出土了古代文书。与敦煌文书时代多为唐后期至五代宋初的情况不同,吐鲁番文书时代上多为中唐以前,甚至早到前凉时期。这203座古墓葬共出土的各式官私文书近万片,也基本上属于十六国至唐代的。我国政府十分重视这一系列考古发现,在1976年特地成立了以唐长孺教授为首的“吐鲁番文书整理小组”,前后集中了来自全国各地的专家学者近二十人,对这批文书进行了系统整理,最后编辑出版了《吐鲁番出土文书》(文物出版社,1981-1991年,1-10册录文本,1992-1996年,又将此录文本附加图版,汇集完成了四大册大型图版本,由文物出版社编辑出版)。可以说这一成果是首次以中国学者为中心展开的对吐鲁番出土文书的大规模、高级别的研究整理。从此,吐鲁番学研究的世界格局出现转变,中国吐鲁番学界开始成为了这一国际显学舞台的中心。

由于吐鲁番文书分散出土于盆地不同地域的寺窟、古墓葬和各类遗址,所以吐鲁番文书虽经多次盗掘,但没有遭到敦煌文书那样被一锅端的厄运。也因此百余年来,吐鲁番虽然经历了各种盗掘和考古发掘,但吐鲁番这座地下文物宝库总是时不时地带给人们惊喜和忧伤,各类文物仍不断地以各种形式展现在世人眼前。这其中,有各种规模抢救性发掘而出土的文书(《新出吐鲁番文书及其研究》,新疆人民出版社,1997年等),也有许多不知具体来源的散藏吐鲁番文书。而经过十余年的沉寂,又一次将吐鲁番学研究推向高潮的,是本世纪初荣新江教授领衔主持的《新获吐鲁番出土文献》(中华书局,2008年)的整理和出版。

《新获吐鲁番出土文献》共收录了包括文书和墓志在内的约400件出土文献,包括高昌郡时期、阚氏高昌王国时期、麴氏高昌王国时期、唐西州时期四个不同的历史阶段。与此前的吐鲁番出土文献有所不同,首先,这一次文书的出土地除了阿斯塔那、哈拉和卓古墓群外,还有高昌故城东北的巴达木古墓群、鄯善县吐峪沟乡洋海古墓群、吐鲁番市东郊苏公塔东北的木纳尔古墓群及交河故城等处,出土范围大大超出了以往。其中特别是洋海古墓群,如今的发掘只是其中很小的一部分,但其发现已足以让学界惊叹。其次,因出土范围的扩大,文书也出现了前所未见的内容,这极大地丰富了吐鲁番学的内涵,使吐鲁番学研究上升到了一个新高度。第三是这次的整理与研究工作,参加者都是一些全国各高校和研究机构的高学历、高素质的中青年学者,同时在部分领域还有外国学者参加,体现了21世纪吐鲁番学的时代特征。

随着《新获吐鲁番出土文献》的出版以及一系列新考古发现,国际学术界又一次把目光集中到了吐鲁番。2005年,吐鲁番地区文物局会集全国乃至世界各国的专家学者,成立了“吐鲁番学研究院”,并连续数年举办大型国际学术研讨会和高峰论坛,一个开放的、国际的、全新的吐鲁番学终于回归到了它的起点——吐鲁番。

令人鼓舞的是,在《新获吐鲁番出土文献》出版后不久,中央民族大学博物馆又征集到了一批吐鲁番出土文书,从而有幸也成为了吐鲁番出土文献的收藏机构之一。

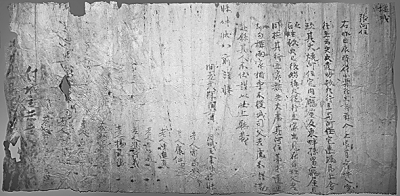

这组文书,是中央民族大学在筹办少数民族古文字陈列馆的过程中收集到的。这组文书一共有13件,其中比较完整的4件,其余均有残缺。根据文书的内容等因素判断,可以肯定是吐鲁番出土的。但具体出土时间和地点不详。这组文书中有年款的6件,最早的是开元十五年(727)的,最晚的是开元十八年(730)的。其余的几件从内容和书体看,也应该是同一时期的。

这13件文书的内容可谓多种多样,例如《开元十八年五月老人左阿鼠等牒为修城事》文书,是一件盐城百姓左阿鼠等人呈递给交河县的状式(上行)文书。内容记录的是关于州使命令盐城百姓“修理城塞、门及城上当路剥落处”,而百姓不服从命令,因此老人左阿鼠等将此事汇报给上级。文书后部还有上级部门的批文。此文书不仅保存完整,其书法亦有特色。唐代楷书已经十分成熟。然此文书书写略带古拙老辣,尚有魏碑体书法之神气。当我们展玩这幅开元十八年(唐代楷书的代表人物颜真卿此年二十二岁)的书法作品时,一股抚古思今之情油然而生。《开元十八年城主索顺言牒为失火相争事(背面为配役文书)》文书是一件盐城城主索顺言发给交河的状式文书。其内容记述了开元十八年六月某日盐城百姓张阿住等家失火及救火和追究失火责任等事。此文书不但有盐城城主的签名,还有十位老人的联署和交河县回复的批文,为我们研究唐代社会史提供了具体而生动的素材。《十一月十五日交河县帖盐城为入乡巡貌事》是交河县下发给盐城的一件关于“入乡巡貌”的帖式(下行)文书。所谓“入乡巡貌”,就是隋唐时期实行的检查户口的“大索貌阅”制度中的一个程序。文书中首先书写了八十名需要被核实户口的人名,然后书写了命令城主于当月十七日“火急点检排比,不得一人前却,中间有在外城逐作等色,仍仰立即差人往追。”等内容。这件文书对于我们认识“大索貌阅”在地方的具体实施情况,提供了具体而形象的资料。此外,这组文书中还有“第四团下盐城纳行官仗身钱历”、“交河县帖盐城为纳秋麦事”、“史索方帖为别差百姓事”、“交河县帖盐城为捉馆人焦仕忠等如迟得杖事”等等。

首先,值得注意的是,这13件文书中一共有5件出现了“盐城”的地名。说明这组文书与盐城关系密切。或许这组文书就是出土于盐城。再通过不同文书中重复出现的人名以及文书年代比较集中等来看,这组文书很可能是一个墓葬中出土的,或许这个墓葬的主人就是盐城城主。盐城,位于交河南部。据吐鲁番文物局相关人士介绍,这里还没有进行过任何考古发掘,这组文书的发现,应当引起我们对这一地区古代墓葬的重视。其次,吐鲁番出土文书,大多是二次利用的文书,而这次发现的文书基本上没有二次使用的痕迹,其中多件保存完整,虽有破损,也非人为的。这说明这组文书是有意埋藏保留的,其整体所包含的信息值得深入探讨。第三,这组文书中有些历史信息非常重要。比如关于“入乡巡貌”的文书,应该是我们在所知的出土文献中首次见到的有关“大索貌阅”的信息。第四,由于这批文书大多保存完整,因而对研究唐代文书学具有重要价值,通过这批文书,我们基本上能将此前尚未认识清楚的帖式和状式文书制度给予全面的解读。

可以说,中央民族大学博物馆收藏的这组吐鲁番出土文书,虽然数量不多,但因其形态的完整、内容的特殊,从而成为了百余年来所出土的吐鲁番出土文献中不可忽视的一个重要组成。我们期待着这批文书能尽快整理发表以享学界。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇