主持人语

11月15日,徽学、敦煌学和藏学研究领域的近30位专家学者,走进安徽大学,与200余位师生一起交流“三学”研究的最新成果与心得,共商“三学”学科建设与发展大计。这是国内首次举办的“三学”高端论坛,是由《光明日报》与我校联合发起的。

“三学”是我国以地区、民族命名的著名学科,尽管“三学”各自的研究对象和蕴藏的内涵不同,但在理论和方法上却有着许多相同或相似的地方,无论是研究的成果积累,还是学科建设和学术影响,藏学、敦煌学和徽学都已取得了丰硕的成果,并呈现出自己的特色。与会专家学者还就“三学”之间的相互关系等问题,进行了深入探讨,期望能打破狭窄单一的专业食槽,借鉴跨学科、跨领域研究的经验方法,扩大“三学”的学术影响,提升学术地位,共同走向理性、繁荣的学术发展态势。

“徽学与地域文化”是我校“211工程”三期重点建设的特色学科之一,徽学研究中心是我校唯一一所教育部人文社会科学重点研究基地。藏学、敦煌学研究与学科建设的成功经验,对我校的徽学研究和徽学的学科建设具有重要的启发与借鉴意义。从这个意义上讲,我们主办这次“三学”高端论坛,就是希望藉此平台,深入挖掘徽学的学术内涵,提升徽学的学术声誉和地位,为我校“国际知名、国内一流高水平大学”的建设目标服务。

在这次论坛上,大家畅所欲言,并提交了不少高水准的论文。特别是卞利、曾国庆和张铭心先生的精彩演讲给大家留下了深刻的印象,并以飨读者。

徽州地处皖、浙、赣三省交界之地的山区,其所统辖的歙县、休宁、婺源、祁门、黟县和绩溪等六县行政格局,自唐代中叶的歙州时期即已形成,并一直延续至近代。

近千年来,相对完整的行政格局和稳定的社会秩序,使得这里虽历经多次改朝换代和内部动荡,但除了极少数兵燹之外,历代战火较少波及。为躲避战乱从北方中原地区迁徙至徽州山区的士家大族,在经过东晋南朝、唐末五代和两宋之交三次大规模移民高峰之后,逐渐融入当地社会,并与土著居民山越人一道,共同开发着相对较为落后的徽州山区。

徽州山区虽然封闭,但与外界保持着较好的经济联系,茶叶、木材源源不断地外运,南宋以降徽商的异军突起,新安理学的不断强化,“东南邹鲁”美誉的盛传,以及宗族控制的加强,无不显示出中国封建社会后期诸多典型的特征。对历史上特别是明清时期徽州整体历史文化的研究,在某种程度上说,就是对中国封建社会后期经济、文化和社会的解剖。由此而形成的徽学,表面上看似地方史研究,其实早已超越了地方史的空间界限,成为一种整体史架构内的区域史研究。

徽学研究肇始于20世纪三十年代,初步发展于20世纪五十年代,形成于20世纪八十年代中叶。因此,与敦煌学和藏学相比,徽学尚是一门年轻的学科,围绕徽学的学术内涵、学科性质、学术价值和研究方法以及学科体系的建构,也还存在不少的争议和分歧。

“徽学”的来龙去脉

“徽学”作为一个复合名词,产生较早,但它与我们所指的作为专门学科和研究领域的“徽学”的涵义相去甚远。元代,“徽学”曾经被作为“徽州府儒学”的简称。清代,“徽学”又被作为徽州地域学术流派——“新安理学”的代名词。

作为一门专门的学科和学术研究领域,“徽学”最早可溯源至20世纪三十年代。1932年,黄宾虹在致许承尧的一封信函中率先提出了“徽学”的概念。此后,致力于家乡文献、文化和书画、篆刻艺术抢救与整理的两位徽州乡贤——黄宾虹和许承尧在通信中,又分别提出了“歙学”和“宣歙国学”的概念,而许承尧所指的“歙”并非指“歙县”,而是指唐宋之“歙州”,故“歙学”实际上指的是“徽学”。

客观地说,黄宾虹所说的“徽学”,实际上还仅仅指的是徽州的地方史研究,与我们今天所称的“徽学”的内涵还有很大距离。不过,自那以后,随着富有特色的徽州庄仆制、徽商和徽州宗族与族谱研究的不断深入,现代意义上的“徽学”才逐渐进入学者的视野。

正如中国社会经济史学派创始人傅衣凌所指出,他对徽州的研究并不是立足于徽州地方史的探讨,而是通过徽州伴当和世仆的研究,探索中国的奴隶制度史;对徽商的研究,则是基于为中国经济史开辟一个新天地。也就是说,徽学的研究对中国历史的意义,对充实和完善中国奴隶制度史、中国经济史以及中国社会史等领域,已经远远突破了徽州地方史的界域,而成为整体中国史研究的一部分。傅衣凌敏锐地预见到,“徽州研究正形成为一种专门的学问,活跃在我国的史学论坛之上。(傅衣凌《徽州社会经济史译文集·序言》,黄山书社1988年版)

徽州文书的发现和研究

作为一个严格意义上的专门研究领域,徽学的形成主要是得力于徽州原始文书的发现。

1946年暮春的南京城,有人大批出售徽州原始文书,当时寓居南京的中研院史语所方豪本拟全部收买,但苦于囊中羞涩,财力不足,仅选购若干而已。这批资料后来全部以《战乱中所得资料简略整理报告》为副标题,发表在1971-1973年台湾复刊的《食货月刊》上,总计达12篇之多。方豪这次不经意间的偶然收集,竟然成了徽州文书首次公开外流的最早记录。

1950年代,随着传统徽州府歙县、休宁、婺源、祁门、黟县和绩溪六县土地改革的展开,从地主家中抄出的失去了现实效用,并被当作糟粕的大量珍本古籍和可能成为变天账之嫌的文书,被拥有者大量变卖焚烧。

据《徽州地区简志》记载,仅1953年一年,被屯溪和歙县两家私营土产信托公司收作纸浆的古籍和文书即达1.5万多公斤。而1956年9月,屯溪市文化馆从屯溪爆竹合作社的废品堆中,一次就抢救出珍贵古籍400多公斤。至于大量不值分文的文书,更多的则是付之一炬了。

1956年,在时任文化部副部长的郑振铎亲自过问下,屯溪市在市新华书店下专设古籍书店,负责古籍和文书的收购。

1957年,该店店员余庭光在祁门县供销社发现了堆积如山的文书,遂批量买下,运至屯溪古籍书店,进行简单整理后,编成目录并于每件文书题写标签,将目录邮寄至全国各地,寻求发售。继祁门之后,休宁、歙县、婺源、黟县、绩溪等地的文书也开始被大量发现。

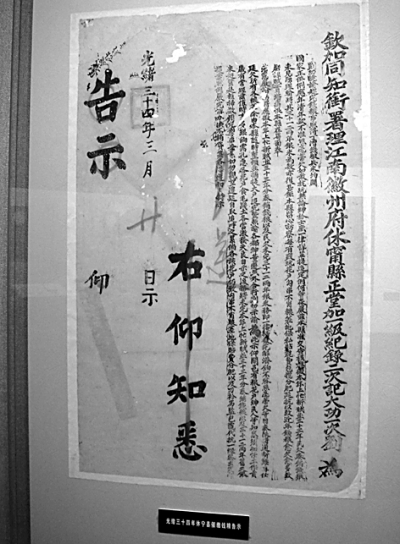

据不完全统计,这批徽州原始文书包括卖身契、土地买卖与租佃契、分家阄书、鱼鳞图册、赋役黄册、置产簿、誊契簿和徽商账簿等各种类型,上自南宋,下至民国,时间跨度近千年之久,总量约10余万件(册)。此次徽州文书的发现并被全国各地高校、研究机构和博物馆、图书馆与档案馆收藏,并一直持续到“文革”前夕。这是徽州文书第二次大规模也是价值最巨的一次流播。其中,目前已知南宋时期的10件徽州文书全部是这一时期流传出来的。改革开放以后,徽州原始文书以商品形式再次向外流出,总量估计高达40万件。

徽州文书具有真实性、连续性、具体性、典型性、启发性和民间性等诸多特征,且内容丰富,类型广泛,它为我们进行宋元明清特别是明清时期历史社会实态的研究提供了可能。敦煌文书时间下限至北宋,徽州文书的上限南宋则正好与敦煌文书相连,将敦煌文书和徽州文书中的动产与不动产买卖和租佃文书联系起来考察,一部中国古代动产和不动产买卖与租佃制度史便可以完整地复原和再现。

正是因为徽州文书蕴含着如此珍贵的学术价值,故美国学者约瑟夫·麦克德谟特断言:“对中华帝国后期特别是明代社会经济史的远景描述,将在很大程度上依赖于徽州的原始资料。”

因此,徽州文书等原始资料,是“研究中华帝国后期社会与经济史的关键。”(译文见《徽学通讯》1990年第1期)日本学者鹤见尚弘指出,徽州文书的发现,“其意义可与曾给中国古代史带来飞速发展的殷墟出土文物和发现敦煌文书新资料相媲美,它一定会给今后中国的中世和近代史研究带来一大转折。”(译文见《中国史研究动态》1995年第4期)臼井佐知子也强调,“包括徽州文书在内的庞大的资料的存在,使得对以往分别研究的各种课题做综合性研究成为可能。……延至民国时期的连续性的资料,给我们考察前近代社会和近代社会连续不断的中国社会的特性及其变化的重要线索。”(见森正夫等编:《明清时代史的基本问题》,汲古书院1997年版)

徽州文书是继甲骨文、简帛、敦煌文书和明清故宫档案之后20世纪中国历史文化的第五大发现。(周绍泉:《从甲骨文说到雍正朱批》,1999年3月24日《北京日报》)正如甲骨文、简帛、敦煌文书和明清故宫档案的发现与研究催生了甲骨学、简帛学、敦煌学和明清档案学等学科产生一样,徽州文书的发现和研究,也直接导致了徽学的形成。利用徽州文书契约,结合其他相关文献资料,以徽州社会经济史特别是明清徽州社会经济史研究为主体,综合研究整体徽州历史文化以及徽州人活动(含徽州本土和域外)为对象的一个专门的学术研究领域——徽学终于在20世纪八十年代中期最终形成。傅衣凌关于徽商、徽州庄仆制和土地买卖契约的研究,叶显恩撰著并出版于1983年的《明清徽州农村社会与佃仆制》(安徽人民出版社),章有义《明代徽州土地关系研究》(中国社会科学出版社1984年版)和《近代徽州租佃关系案例研究》(中国社会科学出版社1988年版)等著作的推出,都显示出利用徽州文书进行徽学研究的卓越成就。

在1985年第1期的《江淮论坛》杂志上,叶显恩在一篇题为《徽州学在海外》的论文中,率先在学术界提出了“徽州学”的概念。此后,“徽学”抑或“徽州学”的概念逐渐被海内外学界所接受,成为一门极富生命力的新兴学科。

徽学的学科及学术价值

应当指出的是,尽管作为一门新兴的学科,徽学有一个被人们不断认识、熟悉、理解、接受和深化的过程。但是,其学科性质首先必须明确,学科研究对象与研究主体也应当得到确认。

国学大师王国维曾经说过,“古来新学问起,大都由于新发见(同‘现’——引者注)。有孔子壁中书出,而后有汉以来古文家之学;有赵宋古器出,而后有宋以来古器物、古文字之学”。他紧接着论及了殷墟甲骨文、敦煌塞上及西域各地之间简牍、敦煌千佛洞之六朝唐人所书卷轴、内阁大库之书籍档案和中国境内之古外族遗文等五项发现,认为:“此等发现物,合世界学者之全力研究之”,当会产生新的学科。(《王国维遗书》第五册《静庵文集续编·最近二三十年中国新发现之学问》,上海古籍出版社1983年版。)

如今,甲骨学、敦煌学、简牍学和明清档案学早已创立了各自的学科研究体系,并为学术界所广泛接受和认可。而徽学作为一门新兴学科则形成较晚,它的创立,主要得力于20世纪四十年代后期以来至今徽州近50万件原始文书的大规模发现。加之有包括徽州族谱在内的9000余种徽州典籍文献传世,可供与文书契约互相参证。现存8000余处徽州地面文化遗存,更是明清以来至民国时期徽州人生产与生活的真实见证。所有这些,都构成了徽学这座大厦坚实的学术支撑。因此,围绕徽州社会经济史特别是明清徽州社会经济史研究为中心、整体研究徽州历史文化和徽人在外地活动的徽学,正是建立在包括徽州文书在内的大量新资料的发现这一基础之上的。

徽学研究的意义在于,它是以徽州文书为中心,结合其他文献和地面文化遗存等资料,综合研究明清社会实态、以重新反省和认识中国封建社会后期社会经济与文化发展的历程和特征,并从整体上把握中国封建社会发展的脉络和规律的专门学问。这正是徽学的学术价值之所在。

因此,徽学研究的内容与对象对象尽管涉及各个领域和方面,具有一定的综合性特征,但就学科性质而言,应当隶属于历史学研究范畴。徽学是以历史学科为主、多学科交叉的专门史研究领域。

自上个世纪九十年代起,部分学者将徽学与敦煌学和藏学并提,称之为“中国三大地方学”,甚至是“三大地方显学”。这其实是误解了敦煌学和藏学的学科性质,同时对徽学的认识肤浅所导致。应当指出的是,徽学研究的任务远非徽州地方史所能担当,徽学研究的性质亦非徽州地方学,更遑论敦煌学与藏学从未称自己为地方学。徽学实际上是以更宏大的背景、更广阔的视野,从整体史的角度,来考量和审视中国封建社会后期社会经济、历史与文化发展的专门研究领域。

徽学是20世纪一门新兴的学科和专门的研究领域,徽学所研究的徽州整体历史文化既是区域历史文化,又是中国传统文化的杰出代表,是“小徽州”和“大徽州”的有机结合。徽学的学科建设,不仅关系到徽学的可持续发展问题,也直接涉及到中国地域文化研究理论和范式的创新问题,是徽学融入全球化视野,与国际接轨、开展国际交流合作和构建徽学学科平台的重要基石。因此,徽学一定要从包括敦煌学、藏学在内的较为成熟的相关学科建设中汲取营养,以整体史的视野,构建严密而科学的徽学理论体系,这是徽学健康发展和走向世界的基本前提。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇