在祖国的北疆有这样一所大学,从1920年建校之时的柔弱,到2010年建校90周年时的强壮,它的每一次转变、每一次发展、每一次跨越都与祖国的需要息息相关。只要祖国召唤,它就会毫不犹豫地担当起与生俱来的使命与责任。它,就是哈尔滨工业大学。

是什么力量支撑着哈工大走过与新中国相伴的风雨历程,又是怎样的力量成就了哈工大今日的辉煌?当你走进这所具有90年历史的全国著名高等学府,就会豁然领悟,是镌刻在哈工大人内心深处的对祖国的那份忠诚、是代代哈工大人的坚忍执着,使哈工大在伴随着新中国的发展壮大中不断书写着历史的厚重与深沉。

为了祖国的需要

哈工大人毅然实现民转军

1958年9月15日,时任中共中央书记处总书记、国务院副总理的邓小平亲临哈工大视察。在那个特殊的年代,邓小平做出了高瞻远瞩的重要指示:“大厂大校要关心国家命运,高等学校要成为突破科学技术的基石”,“要搞尖端科研”。哈工大人毫不犹豫地开始了学科建设由民转军的重大调整,承担起为国家未来命运培养人才的重任。到1962年基本完成了由民到军的转变,一批与航天工程有关的尖端专业得以改建和扩建,奠定了与航天结缘的坚实基础。

20世纪五六十年代,哈工大创办了24个新专业,为当时快速发展的国家工业化建设解了燃眉之急;当时高校理工科教材缺乏,哈工大就组织青年教师和研究生翻译了约2000万字的俄文教材;当时工程技术人才缺乏,哈工大在全国理工科院校中率先实行了五年学制,学生毕业后授予“工程师”称号,这使得哈工大以“工程师的摇篮”享誉全国。

在哈工大最为耳熟能详的一句话就是“规格严格,功夫到家”。这一优良传统熏陶了几代哈工大人,并传承至今。1954届毕业生、中国工程院院士徐滨士教授回忆说:“哈工大要求严格。我入学时考进了200多人,毕业时只剩下40多人,不及格的自动退学或降级。”1965届毕业生、探月工程总指挥栾恩杰回忆说:“最感谢母校给我们打下了牢固基础。母校的教育就是那句实实在在的话:规格严格,功夫到家。”

在哈工大最为人赞颂的一支队伍就是“八百壮士”。人们不会忘记马祖光,全国高级知识分子的楷模、全国优秀共产党员。他用一生的时间诠释了爱国的真谛。“爱国是具体的,具体到每一天如何做事、如何做人。”在祖国建设最困难的时候,第一代“八百壮士”挺起了精神的脊梁,在民族复兴的伟大进程中,第二代、第三代“八百壮士”扛起了科教兴国的重任。以杨振岭为代表的无私奉献捐献造血干细胞群体,累计捐献稀有血近17升的张健,奋不顾身跳入冰窟救人的何晓波、刘峰,将青春与热情奉献在祖国西部的支教队员,十几年如一日照顾退休老教师的班级体——他们是勇于承担责任的社会脊梁,“哈工大人”成为他们共同的、值得骄傲的名字。

为了祖国的需要

哈工大人甘愿坚守和奉献

“哈工大承载的不仅仅是育人的责任,更重要的是在关键时刻为国家分忧!”校长王树国是这样诠释哈工大的神圣使命的。为了国家的需要,哈工大在文革十年和南迁北返的重创中,坚守着使命与责任,取得了“陀螺漂移测试台”的突破性成果,为后来很多航天项目的研究奠定了坚实的基础;为了祖国的需要,哈工大历经甲子的蜕变,填补了我国高科技领域一项又一项空白:中国第一台结构式模拟计算机、中国第一台会说话会下棋的计算机、中国第一部具有世界先进水平的新体制雷达、中国第一块具有自主版权的IC卡芯片、中国第一个巨型计算机实时三维图像生成系统、第一台华宇弧焊机器人和点焊机器人、中国第一个会踢足球的双足机器人、国内首创考古机器人、国内首创锻压机器人、世界首创城市原生污水热能采集技术——一项项成果的背后,是哈工大人的坚忍执着和无悔追求。

“国家需求就是我们的第一选择”,“要有一干就是十几年甚至几十年的劲头”。18年磨一剑,最终获得代表我国发明创造最高水平的唯一奖项——国家技术发明奖一等奖的谭久彬团队这样告诉记者。记不清有多少个日日夜夜,这些年轻的研究人员通宵达旦地工作。最紧张时,实验室里有10多套行李卷,大家一住就是43天。

“我没有专业,国家的需要就是我的专业。”中国工程院院士秦裕琨的这句话让人印象尤为深刻。如今这位已逾古稀之年的老人,早在1966年就设计制造了我国第一台自然循环热水锅炉,掀开了我国工业锅炉制造史上新的一页。花甲之年,他在同行质疑的目光中开始了“水平浓淡煤粉燃烧技术”的研究,创造了每年超4亿元的经济效益。2001年2月19日,在庄严的北京人民大会堂,秦裕琨教授郑重地从时任国务院总理的朱镕基手里接过了2000年度国家技术发明二等奖荣誉证书。

“我们一定要学成,好回去报效祖国。”焊接专家、中国工程院院士蔡鹤皋正是凭借这样的信念,实现了自己对于中国机器人产业化的梦想。从1985年,我国第一台“华宇一型”弧焊机器人研制成功,20几年来,哈工大研制的众多具有自主知识产权的机器人让高科技“走下神坛”。到目前已经研制出了具有自主知识产权的码垛机器人、管道机器人、爬壁机器人、智能服务机器人、医疗机器人、微小机器人等数十种应用于不同领域的机器人。

“想国家之所想,急国家之所急,始终是哈工大人心头的责任”。任南琪院士带领着他的城市水资源与水环境国家重点实验室,为我国水质安全保障及废水资源化、能源化等作出了重大贡献。

为了祖国的需要

哈工大人殚精竭虑绘蓝天

有哈工大的地方就会有蓝色,那是历经半个世纪,用青春和热血描绘而成的航天蓝。从全国第一个航天学院诞生到“神舟飞天”、“嫦娥探月”,哈工大人可以自豪地说:祖国的蓝天上镌刻着哈工大的名字。

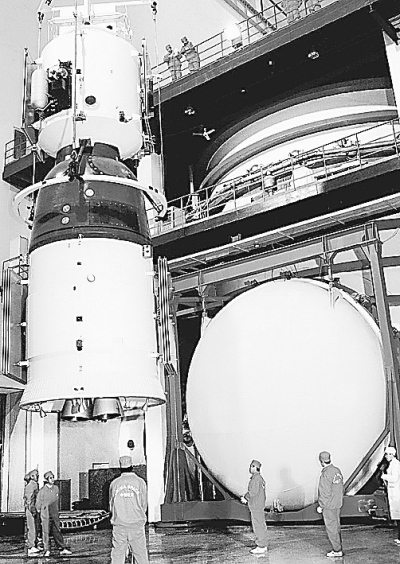

为神舟签发“通行证”的KM6。哈工大人仅用3年的时间,以最好的质量和最快的速度圆满完成了这项国家重大科研项目——中国最大型真空容器地面模拟装置KM6。我国的“神舟”系列飞船和多种大型卫星顺利升空前均曾在其中作过多次检测试验,经过它的质量验证和性能考核。

亚洲最大的地面失重训练水槽槽体。在中国航天员科研训练中心,“模拟失重训练水槽”承担了航天员教官试训、航天员试训等任务。尤其在“神舟七号”航天员飞行乘组及备份乘组的正式模拟失重训练方面发挥了重要作用。为“神舟七号”任务的完成奠定了坚实的基础,为我国载人航天工程的二期任务作出了重要贡献。

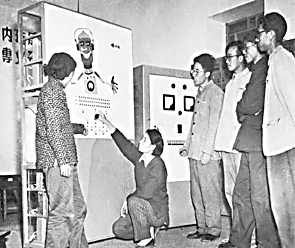

航天员的“放大的眼睛”——出舱用反光镜体。“神七”发射成功,实现了中华民族太空漫步的梦想。太空中与鲜艳的五星红旗相互辉映的是航天英雄翟志刚腕上的“出舱用反光镜体”。该类镜体材料为世界首次采用,反光率及镜体的尺寸稳定性超过了美、俄的同类产品,达到了世界先进水平。

创下了国内高校两度研发小卫星、连战连捷的纪录。2004年4月,在西昌卫星发射中心,由哈工大牵头研制的、我国第一颗由高校牵头研制的“试验卫星一号”发射成功。2008年11月,在酒泉卫星发射中心,由哈工大抓总研制的、主要用于空间大气环境探测新技术试验的“试验卫星三号”成功发射。

从神舟一号到神舟七号,哈工大的500多名师生参与到“神舟”号系列飞船研制与发射过程中,攻克了多项技术难题。返回舱焊接变形矫形、三轴仿真实验转台、故障诊断系统、宇航服智能测试系统、飞船交会对接技术、海上应急浮囊系统、航天员座椅支撑系统的超塑性制备等等——哈工大及其科研团队、科研工作者为此分别荣获了“中国载人航天工程协作贡献奖”、“中国载人航天工程突出贡献集体奖”、“中国载人航天工程突出贡献者奖”,成为唯一同时获得这3个奖项的高校。

如今,近万名优秀学子在各自的岗位上为祖国的航天事业默默奉献着,他们是哈工大的骄傲。

九十年,只是宇宙中短暂的一瞬;而哈工大九十年却在一代又一代哈工大人的前仆后继中书写着一个又一个辉煌。雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!哈工大人将以更加坚定的信念、更加坚实的臂膀孜孜以求、无怨无悔地为祖国奉献智慧和力量。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制