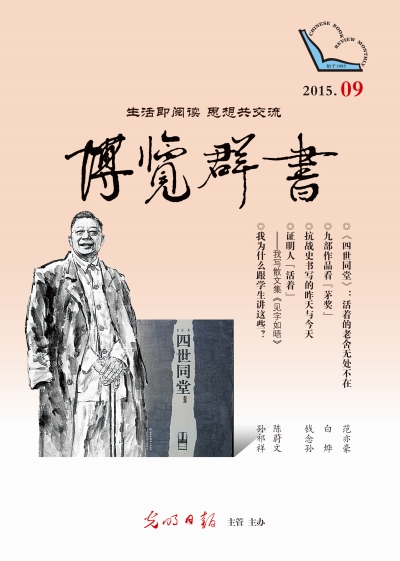

我对《四世同堂》有一种特殊的感情,所以我有必要先从自己说起。

我是1936年在北平出生的,才过了半年,七七事变炮响,我就成了小亡国奴,在日本统治下过了八年屈辱的日子。这八年,我在可恨的膏药旗和凶光闪闪的刺刀下长大,和大人一样憋着一肚子窝囊气。那时最盼的事就是有一天中国能打败小日本。所以现在回想起一生来,童年时最高兴的一件大事就是日本投降。我这个九岁的孩子跟着父亲跑到太和殿,挤在大人堆里看日军投降仪式,是真出气啊!于是,写八年抗战北平的《四世同堂》自然成了我钟爱的一部书。

对我来说,读《四世同堂》当然不仅是解气,从一个老舍研究者的角度评价这部书,其特殊价值是它作为独立作家的老舍的最后一部分量最重的长篇,浓缩着老舍最本真的思想、理念和追求,写出了对社会特别是民族精神的思索,并且用足了多年的生活积累,展现了他创作高峰期的艺术功力。它应该是“最老舍的”一部。

《四世同堂》里有老舍的生身之地

全书主要人物都住在小羊圈胡同,那是北平西城护国寺附近的一条极不显眼的胡同,它在新街口大街有个胡同口,老舍管它叫“葫芦嘴儿”,只有五六尺宽。拿现在的话来说它算是条规划之外的胡同,所以连个官名都没有,那里的老百姓顺嘴叫它“小羊圈胡同”,这就成了名字。

这样的胡同显然是穷人的聚居地,小说里却让大赤包、冠晓荷、牛教授这些有钱有社会地位的人,跟脚行、理发匠、洋车夫这些底层百姓住在同一个胡同里,似乎有点儿勉强。可那是老舍的生身之地啊,远在重庆的老舍闭上眼睛,那里的一砖一瓦一草一木都在眼前,而且从艺术角度讲也是允许的,这么一来,无论是情节的发展、人物的关系,写起来都比较方便,所以也能将就。

这么处理,在我看来,这个“勉强”里含着老舍对生身之地的眷恋。

《四世同堂》里有老舍最爱的四九城

对老北京爱之深之切,而又能那么美好地写出来,恐怕没有谁能超过老舍了。大家都会记得在《想北平》里那些动情的文字。“我真爱北平”了,“我所爱的北平不是枝枝节节的一些什么,而是整个与我的心灵相粘合的一段历史,一大块地方,多少风景名胜,从雨后什刹海的蜻蜓一直到我梦里的玉泉山的塔影,都积凑到一块,每一小的事件中有个我,我的每一思念中有个北平,这只有说不出而已。”

写《四世同堂》给了老舍一个绝好机会。它是专门写北平的,而且容量特大,可以充分发挥,撒开了写。老北京的城市景色、四时风光、节令风俗、季节蔬果、胡同风情、民间礼仪、口语俚语和老百姓的多种性格、多样人生等等,应有尽有,简直称得上百科全书。单就民俗学它也是一个宝典。

今天的北京,因为时代的发展,人口的暴涨,城市的无限扩张及对历史文物的摧残等,和当年比较起来已经面目全非,那种醉人的老北京味儿已经所剩无多,这给人们留下了无可奈何的遗憾。但是,老舍用他的笔给我们保存了消逝的老北京,真真切切的老北京,风味浓醇的老北京,风情万种的老北京,它的文化记忆价值是多少张油画和照片无法相比的。这是一宗多么伟大的贡献!

《四世同堂》里有老舍的忠和孝

抗战爆发,老舍提着小皮箱,登上最后一趟火车,走向抗战的大后方。他强忍着别离之苦,把老母,把妻儿留在沦陷区。他最纠结的就是忠孝不能两全。

这种矛盾的心情化作了《四世同堂》里两个最主要的人物:瑞宣和瑞全。瑞宣体现的是孝,瑞全是忠,加在一起,就是老舍。

瑞宣极其爱国,他绝不肯当亡国奴,他要去抗战,但他是长孙,是祁家这个四世同堂大家庭的顶梁柱,他不能不留下来忍辱负重。他是内心最痛苦的人,因为他头脑最清醒,他得挣钱,照顾全家。可是他有一条底线,绝对不要日本人的钱,绝对不给日本人干任何事,宁可失业。他还要照顾邻里,他是大家的主心骨。瑞宣在危难中始终保持着民族的尊严。忠和孝在他身上终于得到统一。瑞宣的人品、修养、风度酷似老舍,作者可能就是以自己为原型的。

瑞全则离开北平,走上抗日的广阔战场。他激情四射,信念坚定,刚健有力,敢想敢为,他更直接地体现着老舍忠的理念。

有了这两个人物,老舍该不那么纠结了,忠和孝两全了,全得十分完美。

《四世同堂》里有老舍的刚烈之气

老舍把自己诗人的刚烈之气给了诗人钱默吟。

钱诗人敦厚谦和、与世无争,平日吟诗作画养花喝酒,然而,气节在他高于一切。他说:“我是向来不问国家大事的人,因为我不愿谈我所不深懂的事。可是,有人来亡我的国,我就不能忍受!”

钱诗人的儿子仲石是个司机,他拼出自己的命,摔死一车日本兵。这个壮举早在钱诗人预料之中,他骄傲地表示:“我只会在文字中寻诗,我的儿子——一个开汽车的——可是会在国破家亡的时候用鲜血去作诗!我丢了一个儿子,而国家会得到一个英雄!”这是何等的豪情!

因儿子的壮烈牺牲,钱诗人被日军逮捕,受尽酷刑,毫不屈服,出狱后以他炼就的铮铮铁骨复国雪耻,成为一个神出鬼没的斗士。

老舍借钱默吟写出了自己诗人性格的那个侧面。

《四世同堂》里有老舍的旗人情结

老舍是旗人,可是他多年不敢公开自己的旗人身份。这不能怪老舍,要怪得怪那个时代。

我常想起上世纪40年代初上小学时多次听到这么一个段子:

“你是哪族人?”

“我是旗人。“

“人家骑马你骑人?!”

“我在旗。”

“你再骑我打你!”

由这个粗俗的段子我们可以看到,彼时,辛亥革命已经过去30年了,“驱逐鞑虏”留下的民族歧视还那么深入人心。清王朝的结束终结了满族的特权,旗人的社会地位一落千丈,所有的旗人脸上好像都贴上了耻辱的标签。因此,旗人们常常讳言自己的民族出身。老舍直到1949年以后才公开自己的旗人身份。

但是老舍自小就有很浓重的旗人情结。他的很多作品里都透着旗人味儿。《四世同堂》里的一个亮点就是写的旗人,而且是贵族。小文,准侯爷。老舍把小文夫妇那种贵族加上败落的“范儿”,那种身居底层又保持自尊的气度,写得恰到好处。他们俩堕入贫困却超然物外从容淡定,活在他们着迷的艺术里。

冠晓荷迷上了小文太太,动了多少歪脑筋,都在不卑不亢的墙上碰了壁。而小文夫妇跟围着他们学戏的老百姓可是相处得水乳交融。

平时看来不问国事的小文,在日本军官打死他太太的时候,从舞台上飞身下来,抡起椅子把那军官的脑浆打了出来。他是烈士。

老舍想写旗人,却偏偏写了一对贵族夫妇,这值得玩味。

《四世同堂》里有老舍对底层百姓的理解和爱

同是进步作家,很多人对世代被压迫被奴役的百姓们是充满同情的,然而他们往往更多地去注意那些小人物落后、愚昧、自私、麻木的一面,而“哀其不幸,怒其不争”。老舍和他们不一样,他的一个十分可贵的特点是,他既不留情面地解剖和批判民众可悲可鄙的恶德,又深情地发现和展示深藏在民众内心的可敬可爱的美德。这大概与他本人的成长经历很有关系,他在底层长大,他深深懂得,他的亲朋、邻居、伙伴们的人性中丑和美往往是以各种不同的关系和形态共存的。

仔细地看看《四世同堂》里那些普普通通的百姓吧,请你找到老舍眼中那种感觉。性格各异的人物系列构成一个现代文学中空前壮观的群像,这里面的脚行李四爷夫妇,棚匠刘师傅两口,司机孟石,理发匠孙七,小文夫妇,相声演员方六,老农常二爷,放话匣子的程长顺,车夫小崔两口,更有祁老爷子、瑞宣、韵梅、瑞全等等,他们身上的亮点正是老舍极其珍视的人性的闪光。就连吃瓦片的金三爷、潦倒文人野球的内心也有善良的东西。而生在冠晓荷家的高弟,心灵中潜藏的美在正义力量的导引下,使她终于走上光明之路。

这些人物身上正反两种因素兼具的状态,是老舍对民众从未失去信心的一个原因,也是《四世同堂》乐观基调的依据。

《四世同堂》里有老舍的核心观念:爱国和礼义廉耻

作为独立的自由主义作家的老舍,西方现代的民主思想早已融入他的血液,但《四世同堂》里的人物都没有表现出明确彻底的现代意识,因为此时国难当头,国家至上,爱国是头等大事。沦陷的八年,“爱国”这个标尺检验着每个中国人。

“爱国”是属于政治层面的,道德则是它的基础。在道德的层面,《四世同堂》自始至终贯穿着的是礼义廉耻。给祁家看坟地的老农常二爷进西直门让日本兵抓住罚跪,他觉得这是奇耻大辱痛不欲生。老舍说:“他是个中国人,北方的中国人,北平郊外的中国人。他不认识多少字,他可是晓得由孔夫子传下来的礼义廉耻。”在这,老舍点出来的就是《四世同堂》的这一个核心观念。老舍希望也相信,经过民族战争的考验与洗礼,在礼义廉耻浸润中长大的整个中国人的国民性会有新的提升,甚至升华。

冯友兰先生在20世纪50年代曾倡导“抽象继承法”。他认为古代哲学命题可以区分为抽象意义和具体意义,抽象意义往往可以为一切阶级服务,因而可以继承。虽然此说当年遭到批判,但今天看来是有道理的。中国人几千年的文化传统在生活中被彻底砸烂,完全弄一套新的,外国的,水土不服,立不住。而且,传统有优劣两面,把孩子和脏水一起泼掉也太可惜。世界各国文化中好的东西都是相通的。中国传统文化里面的精华是有普世价值的。

老舍始终认为中国的改造必得站在中国几千年文化的基地上。但不能原封不动地保留,要改造,去掉陈腐的,发扬优秀的。老舍在《四世同堂》里倡导的礼义廉耻不同于传统的,是经过改造更新的,与冯友兰的主张不谋而合。

《四世同堂》这个书名起得就大有深意。四世同堂,一个最传统的家庭模式,一个保守封闭的世界,一个最老旧的观念。小说以此时此处为起点,让一个个在礼义廉耻的传统当中泡大的老北京人,经过八年的炼狱,登上了一个新的层次。到了小说的结尾,和开篇相比,每个人的灵魂似乎都经过一次大洗涤,光鲜亮堂了许多。《四世同堂》里,经过改造、锤炼而更新的礼义廉耻,在道德滑坡的今天显得更珍贵了。

《四世同堂》里有老舍命运终端的预演

这部书中关于祁天佑含冤投河的那段描写,是令人唏嘘的。尤其使人惊奇的是竟然与老舍在20多年后的遭遇那么相似。天佑他冤枉,他委屈,他要把粘在身上的大黑点子——使阳光变黑,使鲜花变臭,使公正变成狡诈,使温和变成暴戾的黑点子洗净,他拖着疲惫受伤的身子往西走,他出了城,他看到流水在向他召唤……这里写的是天佑,又是老舍自己辞世前的的真实心理,甚至走的方向,去的地点,结束生命的方式——投水,都一模一样。好像是老舍在书里为自己写了预言,真够神奇的。

一般来讲,作家写他的人物,常常会设身处地去揣摩这个人此时会怎么想,会怎么做。老舍写到祁天佑的冤屈时显然是十分动情的,他把自己完全投入到了这个角色里,他变成了祁天佑。“他一生没打过架,撒过野。他万想不到有朝一日他也会挨打。他的诚实,守规矩,爱体面,他以为就是他的钢盔铁甲,永远不会叫污辱与手掌来到他的身上。现在他挨了打,他什么也不是了,而只是那么立着的一块肉。”天佑被打,游街,身上写着“极大的红字——奸商”,日本鬼子还逼着他自己大声喊:“我是奸商!”到了这一步,老舍只能让天佑走进那河水,让清凉的水洗净胸前的红字。谁知,到了1966年,老舍遇到天佑一样的横祸。他瞬间变成了“反动文人”、“牛鬼蛇神”,挨打,挨斗,挂着侮辱人格的黑牌子。他的心走入了当年他为天佑设定的思路,他没有别的选择,他走入太平湖。当然,老舍的投湖还有绝望、彻悟、醒世、抗议等多重更深的含义。

老舍和他的天佑,几乎是一模一样的结局。《四世同堂》的这一段描写,似乎是老舍20年前的谶语。它是谜,又不是谜。

《四世同堂》里有老舍,连他的结局都写进去了。不是吗?

《四世同堂》里,一个活着的老舍,无处不在。

(作者系南开大学中文系教授)

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇