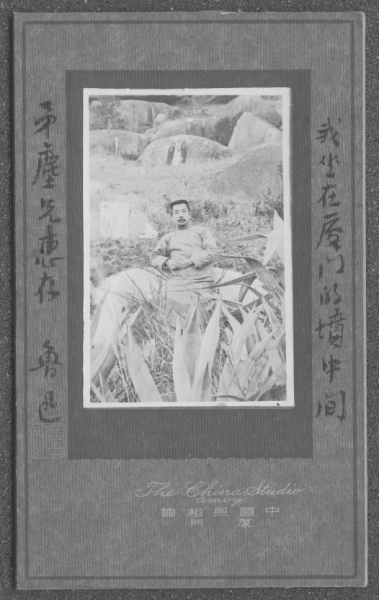

鲁迅离开厦门大学去广州之前,曾于1927年1月2日到位于南普陀的公共坟场拍下一组照片。当天日记记有:“下午照相”。当时鲁迅拍了两张单人照,一张合影。单人照片里的鲁迅,坐在洋灰的坟的祭桌上,前面是丛生的龙舌兰,即芦荟。他给许广平写信说自己“像一个皇帝”,因为龙舌兰在北京只有皇宫御苑里才有;在赠给章廷谦的同版照片上,鲁迅题写了“我坐在厦门的坟中间”(本文以此为本照片名称);合影则是与林语堂以及泱泱社成员一起拍的,鲁迅明显处于C位,被文学青年簇拥,还靠在一个有“许”字的墓碑旁,留给后人无限遐想。这一组相片因为以坟为背景,一直为世人所瞩目,并被认为是鲁迅为杂文集《坟》的出版而摄。史实果真如此吗?

一

关于鲁迅题赠章廷谦相片一事,后者曾在《关于鲁迅手书司马相如〈大人赋〉》一文中如是回忆:

鲁迅先生是在一九二七年一月十五日离开厦门的,那时我到厦门刚二十天。当他将要离去厦门的时节,一月上旬吧,他送给我一张在厦门刚照的相,在黏贴相片的硬纸板上角,还写了“我坐在厦门的坟中间”九个字,又题了上下款,盖了名章。(现存北京鲁迅博物馆)

而将“我坐在厦门的坟中间”这张照相与《坟》的付印联系起来,源自一则被广泛征引的材料,即泱泱社成员俞荻的回忆。他在发表于1956年10月号《文艺月报》的《回忆鲁迅先生在厦门大学》一文中说:

鲁迅先生看到那种坟墓感到很有兴趣,因为他在不久之前,编了一本杂文集,叫做《坟》,所以他要单独在坟边照个相。我们全体拍了照之后,我就扶着他,走到那高低不平的龙舌兰丛生的坟的祭桌上,他就在那儿照了一个相。他对我们说,这张照片将寄到上海,赶印到那本《坟》上去。因为《坟》里的文章,有几篇是用古文写的。这张照片就算表示那集子里几篇杂文,是被埋葬了的坟。

此则回忆被收入鲁迅博物馆、鲁迅研究室编《鲁迅年谱(增订本)》第2卷(人民文学出版社1981年版);人民文学出版社2005年版《鲁迅全集》关于1927年1月2日日记“下午照相”的注释亦以此为据:

鲁迅离开厦门大学前与俞念远等学生在南普陀西南小山岗坟墓间留影。后将此照片印入同年3月出版的杂文集《坟》。

显然这条注释在采信俞荻回忆的同时,又误将鲁迅离开厦门前的唯一合影,即与林语堂和泱泱社成员的合影理解为印入《坟》的照片,也就是说,采信回忆录时仍有误读,甚至很有可能将之理解成了阶级斗争意识浓厚的年代里将林语堂P掉的那张鲁迅与厦大学生合影。

然而,俞荻的回忆准确吗?有没有误记,或1950年代特有的某种建构痕迹,甚至是自己也没搞清楚事情真相的成分呢?其实,只要查阅一下《坟》的初版本,乃至鲁迅生前所有四版《坟》是否收入这两张照片即可。

《坟》1927年3月由社址位于北京马神庙西老胡同一号的未名社初版。1930年第三次印刷才是上海的北新书局,因此,“我坐在厦门的坟中间”这张照相不可能照完后“寄到上海,赶印到那本《坟》上去。”那么,俞荻是不是仅仅将北京误记成了上海呢?

查1927年3月未名社初版本、1929年3月未名社第二次印刷本、1930年4月上海北新书局第三版,1933年4月上海青光书局第四版,亦即鲁迅生前最后一版,均没有将“我坐在厦门的坟中间”这张照片印入,亦没有鲁迅与林语堂及泱泱社合影时斜靠“许”字墓碑的合影。周国伟编著《鲁迅著译版本研究编目》(上海文艺出版社1996年版)中也根本没有提及。

二

既然鲁迅生前出版的四版《坟》里均没有将这张照片印入,会否鲁迅曾经有过此设想,而没有实现,或是因故改变主意了呢?

在目前见到的鲁迅书信与日记中,未见提及要将与坟合拍的单照或合影印入《坟》的记录。在1927年1月2日给许广平的信中,鲁迅写道,“今天照了一个照相,是在草木丛中,坐在一个洋灰的坟的祭桌上,像一个皇帝,不知照得好否,要后天才知道。”也就是说,最快1月4日才能拿到照片。然而除了1月2日的日记中记下拍照外,此后一周鲁迅日记中都没有关于照片拿到后拍得如何的记录。由于行前事多,在给许广平的信中,鲁迅连连叫苦,想必无暇提及照片小事,何况很快就会相见,可以面呈。1月10日,鲁迅又记下,“上午寄照象二张至京寓”,应该是将单人照与合影均寄给了寓京西三条21号的母亲大人。日记中没有提寄给北京的其他友人。同天给韦素园的信里说,“想《坟》已出”,并且“开出一单附上”,拜托韦素园代为一一寄赠好友。

其实,1926年10月《坟》的正文便已初印纸样,11月4日鲁迅又寄去序、目录和扉页小画(《261104致韦素园》),11月13日再寄跋语,11月底收到陶元庆作的书面,12月未名社为之做全面最后的校订,因此,至少在1月10日之前,《坟》已正式付印发排。设若鲁迅1月4日即拿到照片,五六天的时间即便能寄到北京,也不一定能够赶上改变排版计划,添印到杂文集《坟》里。更何况,在与韦素园的书信往还中,初版本《坟》的排版,鲁迅破费思量,反复沟通,特别是补充了《写在〈坟〉后面》所增加的排版与印制等琐细问题,诸如首尾样式、目录安排、空几行几格、铅字号数等等,对韦素园都一一交代。(《261113致韦素园》)然而,却未见有片言只字关乎作者寄赠相片及将之放于文集何处的讨论。

不过,1927年4月9日,鲁迅却承诺给未名社成员台静农寄奉“我坐在厦门的坟中间”相片。鲁迅在信中说道:

我的最近照相,只有去年冬天在厦门所照的一张,坐在一个坟的祭桌上,后面都是坟(厦门的山,几乎都如此)。日内当寄上,请转交柏君。或用陶君所画者未名社似有亦可,请他自由决定。

这时《坟》初版已付印一月。柏君乃苏联人柏烈威,曾任北京俄文专修馆教授、北京大学俄文系讲师,因计划翻译鲁迅的《阿Q正传》,需配作者像,台静农代为向鲁迅索要照片。鲁迅拟选“我坐在厦门的坟中间”这张照片,嘱台静农转交柏烈威。不过,柏烈威的译作最终未见出版。

一般情况下,鲁迅的作品被翻译成外文出版时,因为代表中国作家形象,鲁迅才会郑重地照相附上。在国内所有作品文集的初版本中,仅发现1933年3月天马书店印行的《鲁迅自选集》刊有作者照片,其他均只有至简的文字,连《坟》附的小画都是唯一的。1928年,诗人李金发曾向鲁迅约稿并请照片刊登,鲁迅在5月4日的回信中说,“将照相印在刊物上,自省未免太僭。”杂志尚且如此,有审美洁癖而又洞悉读者接受心理的鲁迅,在《坟》中附上自己坐在坟中的照片,岂不更是僭越了读者的审美想象,折扣了审美期待吗?

三

为《坟》的初版本设计封面的是鲁迅最欣赏的青年画家陶元庆。封面上方分三行书为“魯迅墳 1907-1925”,这是鲁迅的授意。下面的画,鲁迅原本设想的却并不是坟,而是“只要和‘坟’的意义绝无关系的装饰就好。”(《19261029致陶元庆》)

不过,我们看到的面画是,云朵样的草绿色块,内中一大一小两个青灰色的三角形,显然是坟包,相交处为白色;左首应是一棵树,树干棕黄色,两个雨点似的落笔,分明是叶子;右首上方还有两棵树,树干变短,点变小,分明在远处;略大的坟前有一个白色的棺椁。整个构图简洁而有层次,采用了坟的意象,却毫无荒凉萧瑟之感,很符合鲁迅伴随着“淡淡的哀愁”告别旧我那自然平和的心境,可以说非常高妙地以坟的艺术符号呈现了鲁迅的意旨。《坟》的书面采用三色版石印,鲁迅专门请由校三色板经验丰富的许钦文校订。(《261123致李霁野》)

翻开《坟》初版本的书衣,先是两张白色衬页,而后是鲁迅设计手绘的内封小画,锌版印制。仿佛是一个正方形的镜框,框内书写“魯迅墳”,方框右上角是一只可爱的猫头鹰,歪着脑袋,睁着一只大大的圆眼睛,很像是许广平的化身,因为鲁迅说“我对于名誉,地位,什么都不要,我只要枭蛇鬼怪够了”(《两地书一一二》),枭蛇鬼怪代指许广平;也可以理解成鲁迅,因为先生的绰号便是猫头鹰。方框边由六种不同的图案组成,雨、天、树、月、云,以及数字“1907-25”,这是《坟》所收作品的创作时间。月与夜还有象征二人之间爱情的典故。这幅小画,寓意丰富,远比与坟合影的照片更加含蓄、隽永,可以生发无限的解读空间和美学沉思。《坟》初版本整个审美基调余裕、雅洁,鲁迅在厦门与坟所照的一组照片,无论放在何处都显突兀、因坐实而破坏淡然、蕴藉、幽远之美。它压根儿不可能出现在鲁迅的设计预想中。

四

在乱坟岗间照相,真是地地道道的摆拍了,这在鲁迅倒不是什么特立独行,因为坟在厦门很常见——“空地上就是坟”,临别和文学青年去照相,很自然地就走进了这样的景观。鲁迅也不是追求什么名士风。他很明确的说,“专爱瞻仰皇陵”“喜欢凭吊荒冢”那是正人君子之流的“名士”作派,类似于“刘伶喝得酒气熏天,使人荷锸跟在后面,道:死便埋我”,故作放达。而在自己,只不过就是“将糟粕收敛起来,造成一座小小的新坟,一面是埋葬,一面也是留恋”(《〈坟〉题记》)。亦谓告别速朽的文字与生活的陈迹,如此而已,完全是一种现代情怀。难道鲁迅会将“我坐在厦门的坟中间”的单照,或是斜靠“许”字墓碑与林语堂及泱泱社成员的合影,印到杂文集《坟》,以示“放达”吗?想必更不会如此宣告他与Miss许的爱情,并且是有林语堂在的合影中。

直到今天,我们也很少看到,有多少人愿意去和坟合影。不敢与坟墓合影,暴露了世人的恐惧、迷信心理,没有人不认为这样做是自找晦气。其实,鲁迅也不是没有往这方面想。后来大胆向他提出这个疑问的,是一个叫长尾景和的日本人。他回忆在上海期间曾到鲁迅府上拜访,鲁迅当时便拿出一些照片给他看:

其中有一张是鲁迅先生穿着中国长袍站在墓穴里,一具棺材放在他身旁的稀有的照片。我看了说:“这是一张难得的照片呀!”鲁迅先生说:“中国因为有许多迷信,所以中国人是不喜欢拍这种照片的。”我说:“日本人也讨厌在墓穴里和棺材一同拍照片的。世界上不论哪里,恐怕没有一个国家会喜欢的。”说完两人便哈哈大笑起来。([日]长尾景和,《在上海“花园庄”我认识了鲁迅》,载1956年《文艺报》第19号)

因为记忆不准确或理解偏差,长尾景和把坟场描述成了旁边有一具棺材的墓穴。看来,记忆的偏差、曲解乃至故意夸大,这种现象广泛存在。无论是《鲁迅年谱》还是《鲁迅全集》注释,尽信他人的回忆,不免出错。

鲁迅逝世后,“我坐在厦门的坟中间”这张照片曾经以“在厦门大学讲学时代之鲁迅先生”为图说标题,发表在黎烈文主编的《中流》1936年第1卷第5期的“哀悼鲁迅先生专号”。此后,纵览各个版本的《鲁迅全集》,从1938年鲁迅全集出版社普及本开始收录此照片,但并未印在《坟》所在的第二卷,而是收《华盖集》《华盖集续编》《而已集》的第三卷,图说为“1926年秋摄于厦门”;1956年人民文学出版社版同此;人民文学出版社1981年版、2005年版《鲁迅全集》亦将此照片收在没有《坟》的第三卷,图说为“在厦门时摄(1927)”。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制