什么是流行病

2002年7月上旬的一天,在美国田纳西州富兰克林郡,一个叫杰里米·沃特金斯(JeremyWatkins)的13岁男孩在钓鱼回家的路上,捡到一只生病的蝙蝠。家里其他人都没有碰触蝙蝠,并且当杰里米讲完自己发现蝙蝠的经过后,继父明智地让他赶紧把蝙蝠放生了。

每天,类似的事件在世界各地上演着,牵涉成千上万野生动物,并且大多数都没有引发人类疾病。但是杰里米和这只特殊蝙蝠的相遇却大不一样。

在记录杰里米病例的美国疾控中心报告中,接下来的事件发展是以临床疗效的方式描述的。8月21日,杰里米嚷嚷说头疼、脖子疼。一两天后,他的右胳膊发麻,有点发烧。更令人担心的是,他还出现了复视和持续的、伴呕吐的昏迷。3天后杰里米被送往当地医院急诊室,但被医生误诊为“肌肉拉伤”而放回了家。第二天,他又被送回急诊室,这次高烧至38.9°C。症状仍然持续,而且他出现了说话含糊、脖子发僵、吞咽困难的症状。

杰里米被转到当地一家儿童医院。到了8月26日,他无法正常呼吸或思考,而且嘴里直冒白沫。杰里米甚至焦躁到了拳打脚踢的地步,医生给他注射了镇静剂,并安上了监护设备。他的精神状态迅速恶化,到第二天早上完全失去了反应。8月31日,医生宣布杰里米脑死亡,死因是吸血蝙蝠携带的狂犬病毒。

杰里米的家人不知道蝙蝠能携带狂犬病毒,更不知道病毒能由蝙蝠传染人类。他们不记得杰里米说自己被蝙蝠咬伤了,虽然他捡到蝙蝠带回家时肯定被蝙蝠咬了。他们不知道狂犬病的潜伏期一般是3~7星期,从杰里米接触蝙蝠到第一次发病的时间间隔,正好在这个区间里。对杀死杰里米的病毒进行的深入研究揭示,田纳西州常见的东方蝙蝠身上有各种狂犬病毒。

狂犬病病人的死亡过程很可怕。病人死前几天如同行尸走肉,给家属带来沉重的打击。它是少数几种几乎杀死所有感染个体的病毒。尽管当地医院急诊室将杰里米诊断为肌肉拉伤而送他回家是令人遗憾的事,然而事实上那时伸出援手也为时已晚。感染后若没有迅速进行狂犬病暴露后预防处置(postexposureprophylaxis),男孩必死无疑。

如果我们换一种视角来看,那么引发狂犬病的病毒不仅是一种致命的威胁,还是一项真正了不起的自然成就。这种病毒的外形呈子弹状,长180纳米,直径75纳米。如果将狂犬病毒一个挨一个地叠在一起,那么需要超过1000个病毒叠起来,才有人的一根发丝厚。狂犬病毒的基因组十分微小,只有12000个遗传信息,区区5种蛋白质。它简单、微小,却无比强大。

狂犬病毒虽然微小,却能完成相当复杂的任务。除了侵入细胞、释放基因、制造新病毒和向外传播这些基本任务之外,它还会耍一些独特的花招。从入侵点开始,病毒就偏爱沿着神经线路行走进入中枢神经系统。它在唾液里有选择地累积下来,传染到中枢神经系统的病毒颗粒改变了宿主的行为,增加其攻击性,妨碍其吞咽,制造宿主对水的极度恐惧。将临床症状综合来看,一次狂犬病毒感染使出现攻击性的宿主口吐携带病毒的白沫。一个丧失喝水或吞咽能力的宿主,更可能咬伤人。这一咬就给这种特殊病毒提供感染他人的机会。

尽管狂犬病令人胆寒,致命性强,但从全球范围来看,我们无需恐慌。一种病毒有极高的病死率,并不意味着它将成为一种流行病。全世界每年有超过5.5万人死于狂犬病,因此需要采取严格的公共卫生手段来防治,但这并不代表狂犬病有全球性大流行的危险。在美国疾控中心和其他公共卫生组织对狂犬病实施监测的所有年份里,从未发生一例人传人的病例。像杰里米·沃特金斯这样的死亡病例一样,所有狂犬病死亡病例都是独立的动物传染事件。因此,它还不够格成为流行病。

那么,何为流行病(pandemic)呢?要给它下个定义还真有点麻烦。该词来源于希腊语pan和demo。前者意思是“所有的”,后者意思是“人们”。

实际上我们几乎无法想象有一种感染源可以感染所有人类,这对于病毒而言是一个高门槛。在人类或者任一类宿主中,不同的个体有不同的基因易感性。由于某种基因免疫性,至少有几个个体可能不会感染上一种感染源。简单推断一下就会发现,扩散到任何种群里的每一个个体是几乎不可能的壮举。

我们知道人类乳头状瘤病毒(HPV)是感染人类病毒中最常见的一种。它并非逢人必害。目前在美国14~60岁女性中HPV的感染率是30%,这是非常高的比例。在世界上其他一些地区,这个比例可能更高。值得关注的是,地球上大部分性生活活跃的人,无论男女,在他们一生中的某个时期总会感染上HPV。该病毒由超过200个不同的病毒株组成,所有病毒株要么感染皮肤,要么感染生殖器黏膜。一旦病毒侵入个体,一般要活跃数年甚至数十年。幸运的是,大多数HPV病毒株对我们无害。少数确实致病的病毒株一般引发癌症,最重要的例子是子宫颈癌。

对于人感染病毒,我们仍旧只知道其中很少的一部分。也许有病毒比HPV感染的人群还要多,识别所有人感染病毒的工作才刚刚起步。近10年的研究已经识别了多种以前未知的人感染病毒。它们传染了很多人,但似乎没引发什么疾病。

TT病毒是以第一个感染者的名字命名的,这位日本人姓名的首字母是TT。目前对TT病毒的研究相当少,但该病毒也许在一些地区相当流行。优秀的苏格兰病毒学家彼得·西蒙得(PeterSimmonds)发表的一份研究报告显示,TT病毒的流行率差别很大,在苏格兰献血者中低至1.9%,而在非洲冈比亚居民中高达83%。好在TT病毒似乎对人体无害。

GB病毒是另一种最近才识别出的、尚无多少研究成果的病毒,它感染了很多人。该病毒的名字来自一位叫作巴克(G.Barker)的外科医生,那时他所患肝炎的罪魁祸首被误认为是这种病毒。我自己的研究工作告诉我,TT和GB两种病毒是非常普遍的。我们使用很灵敏的检测方法去检测病毒,通常能看到它们俩。

但是,虽然TT和GB两种病毒很常见,但是它们也没有感染100%的人。因此若按照希腊语字面意思来定义流行病是不准确的。世界卫生组织已经将流行病分成六个级别,从只传染寥寥数人的一级病毒,一直到发生世界范围疫情的六级流行病。

2009年世界卫生组织把H1N1定为流行病时,受到广泛的批评。但这是事实。H1N1在2009年年初只感染了数人,可到了当年年底,世界上每个区域都有感染者。如果这都不算流行病,我不知道到底什么才算流行病。我们是否将一种正在传播的微生物定为流行病,与其致命性无关。流行病只是病毒传播能力的标记。

其实以我之见,人类被流行病包围却浑然不觉的情况是有可能出现的。如今,如果像TT和GB这样无明显症状的病毒进入人体并在世界范围内传播,我们可能都识别不出来。大多数监测疾病的传统医疗体系只捕捉引发明显临床症状的微生物,没有造成任何即时伤害的病毒就可能被忽略了。

当然,非“即时”伤害与“从不”伤害不是一回事。如果像人类免疫缺陷病毒这样的病毒进入人类并且在全球范围内传播,它在几年内都不会被检测出来,因为主要疾病的发病在初期感染后的某个时候。人类免疫缺陷病毒虽然一开始传播很快,但只引发较轻微的综合征,人类免疫缺陷病毒引发的主要疾病艾滋病几年后才会发病。由于检测新流行病的传统方法主要依赖临床症状,悄悄扩散的病毒可能会逃过人类的监测,在警报拉响之前已扩散到不可收拾的地步。

忽略下一个人类免疫缺陷显然会是灾难性的公共卫生失职。但对于新病毒,即便像TT和GB那样可能对人体完全无害,如果在人群中传播迅速,也需要加以监测。正如我们之前提到的,病毒会发生变化,它们会突变。它们能和其他病毒进行基因重组,将基因物质混合,生成新型致命性病毒。如果在人类中出现新病毒,并在全球范围内传播,我们就需要了解它。传播的良性病毒和传播的致命性病毒,两者可能只有一线之隔。

将流行病定义为所有大陆上都有个体被感染到的一种新感染源(当然南极大陆除外)。有人可能反驳说,从理论上来看,只要一打左右感染者就能达到这个流行病标准——每个大陆有几个感染者就行。也许这是对的,但一种微生物有如此广的传播面,而感染者却如此之少,实属罕见。如果这种情况成为现实,即便只有12个感染者,对我们所有人来说,仍意味着一种潜在的风险。

流行病是如何诞生的

就我们的研究目的而言,确定一种传播中的新型感染源真正演变成流行病的准确时间,还不如了解流行病是如何诞生的。在我开始从事流行病研究后,我想知道的是,一种完全非人类携带的感染源,是如何感染每一个大陆上的人群的。

2007年,我和之前提及的知识渊博的生物学家、地理学家贾雷德·戴蒙德、热带医学专家克莱尔·帕罗西安(ClairePanosian)共同研究出一套五级分类系统,用于研究一种只寄生于动物的感染源是如何在全球范围内的人群中传播开来的。系统里从只感染动物的感染源(一级)逐步过渡到到专门感染人类的感染源(五级)。

在洛杉矶贾雷德的家里,很多个下午我和他在漫长的写作过程中思考这一进化过程。午休时我们停止写作,用想象实验的方式探讨病毒如何进行这样的跳跃。在我们想象的世界里,大多数人类疾病的源头甚至可能都来自动物。

如今只有少数人居住在农村或者靠近农村的地方;极少数人仍旧以野生动植物为生,过着狩猎—采集者的生活。我们生活在被建筑和街道填得满满当当的世界,主宰这个世界的生命形式基本是我们自己。虽然人类占领了每一块大陆,人口数量达到70亿,我们其实只代表了地球上生物多样性中极小的一块。

地球上的生物多样性大多数体现在肉眼看不见的世界,包括细菌、古菌和病毒。虽然我们人口数量巨大,遍及全球,但与生物的多样性相较而言,人类是暗淡无光的。就连我们身上的微生物多样性也是这样,哺乳动物的微生物多样性大多数体现在其他动物身上而不是人类身上,有些动物的微生物库存比其他动物要丰富。例如果蝠是臭名昭著的储主物种,它们经常生活在大规模的部落里,是频繁流动连接多个地区的“旅行家”,保持着高水准的微生物多样性。一般群居果蝠的微生物多样性远胜于主要过定居生活的二趾树懒。

简而言之,地球上估计有超过5000种哺乳动物,而只有一个人类物种。与从其他哺乳动物那里已经感染我们的微生物多样性相比,能够感染我们的微生物多样性实际上已多于前者,并将总多于前者。这就是为什么我们将这一过程概括为一个金字塔形,一级里的微生物多样性最为丰富。

大多数可能引起新型人类流行病的微生物,都寄居在动物身上。家畜当然意味着一种威胁,它们身上大多数不得不贡献给人类微生物库的微生物,都已经跳到人类身上了。现在来自家畜的更多威胁,是它们作为桥梁让野生动物的微生物迁移到人群中。而且,虽然家畜的实际数量相当多,但它们只代表了哺乳动物多样性中很小的比例,因为我们只驯养了很小比例的动物。显然,若出现新型流行病,源头在野生动物。

地球上人类和动物的接触,使微生物的流动经久不息。每天数百万人接触动物微生物,一些罕见的感染会导致死亡,更多的是来去匆匆的良性感染,比如宠物猫狗身上的细菌。从微生物的角度来看,大部分二级病毒的跳跃都代表着死路一条:它们感染单个个体,如此而已。

但有时候会发生对人类来说,可能很关键的事:一个四处跳跃的微生物可能会从一个人身上迁移到另一个人身上。如果一个微生物做到这一点,它就步入到三级病毒的行列,向一种流行病迈进了。

2007年8月下旬,刚果民主共和国西开赛省(Kasai-OccidentalProvi-dence)一个偏远地区出现一种不明疾病的信息,慢慢汇总到卫生部门。疫情中心是列博(Luebo),一个有着某种历史重要性的小镇,它是20世纪早期,轮船在拉拉河(LuaLuaRiver)上能够航行到达的最后一个目的地。病例报告列举了很多不良症状——发烧、头痛严重、呕吐、腹痛、血性腹泻和脱水严重。首批病例的确诊时间为6月8日,在两位村长的葬礼之后。令人关注的是,第一批感染者都是在葬礼上帮忙的人。

疾病的临床症状和与葬礼的联系,促使刚果卫生部门考虑病患感染埃博拉(Ebola)的可能性。埃博拉是一种通过直接接触血液和体液而传播的病毒。卫生部门随即采取行动。刚果研究小组的负责人是让·雅克·莫耶比(Jean-JacquesMuyembe)教授,刚果国家生物医学研究所所长。他明朗的笑容和谦谦风度让人难以注意到,他也许是世界上对付病毒性出血热最有经验的人。

让·雅克和其研究小组召集了长期合作者,包括世界顶尖病毒学家艾瑞克·勒罗伊(EricLeroy),他负责中非唯一一所高封闭生物安全防护四级实验室,能够研究世界上最致命的病毒。勒罗伊、莫耶比和来自美国疾控中心以及像无国界医生组织( Medicines Sans Frontieres,简称MSF)这些其他团体的同仁们一起工作,努力控制列博镇疫情。他们对病毒的一小部分遗传信息进行测序,发现该病毒实际上就是埃博拉病毒。

埃博拉出血热给刚果民主共和国和全世界人民带来恐惧。埃博拉病毒杀人既快又狠,它也向外传播。尽管2007年列博镇疫情中的确切病例数不得而知,但感染人数大约有400人。所有病例都由一个病毒引发感染,这个病毒从一个动物身上跳到首位人类受害者身上,随即四处传播,大约2/3的感染者身亡。

公众对埃博拉病毒的关注,部分原因是我们对如此致命的病毒了解甚少。事实是它基本上还是一种制造灾难,而我们却束手无策的病毒。

我们所知道的,就是埃博拉病毒偶尔会在人类中出现。我们知道它能够从多个动物物种进入人类。勒罗伊和他的同仁们已经在几个蝙蝠物种中识别出了埃博拉病毒,将这些蝙蝠锁定为可能的储主。一系列研究也记录了埃博拉如何影响大猩猩、黑猩猩和一些森林羚羊物种。我们知道它目前是向流行病迈进的三级微生物:虽然还未达到持续传播的地步,但它能传染人类和在人际间传播。实际上,它是一种可能引发地区性疫情的病毒。

显然,列博镇疫情源于一种新的变异体病毒。这意味着能够从动物跳到人类身上的病毒,其基因池比我们想象得要深。现在我们明白了,新型埃博拉病毒有可能进入人类,这个人也许是捕获野生果蝠或者宰杀其肉的某个人,这意味着我们可能还没有看到埃博拉病毒的所有能耐。目前我们将其归为三级感染源,但我们的研究成果说明,有更多未被发现的埃博拉病毒变异体,它们能够感染人类。某个独特而未知的、在动物间传播的埃博拉病毒,有可能将传播范围扩展到比过去任何一种埃博拉都要广泛。

埃博拉病毒处在微生物分类系统合适的层级上吗?它能够在金字塔分类系统中向更高的级别迈进吗?从流行病的视角来看,迄今为止所有埃博拉出血热大流行都“胎死腹中”。这些病毒会四处传播,但传播范围相当有限。

与靠偶然接触或者空气传播的流感病毒不同,从已研究的埃博拉出血热疫情的大部分病例来看,其感染都是由与重病患者有血液和体液的亲密接触所致。通常人们在操办受害者的葬礼,或者照顾病患的时候被感染上。传播的局限性使广泛、持续传播变得不太可能。

在微生物种群里,埃博拉病毒要想成为一种流行病,还有其他劣势。埃博拉病毒所引发的危重病情十分特别,也与其传播能力相吻合。因为其他病毒引发的症状鲜有像埃博拉这样严重,所以医生能够相对迅速地确诊病例,隔离病人,从而遏制病毒传播。像美国疾病预防控制中心和无国界医生组织这样的组织,就采用了这种方法平息埃博拉疫情:医生介入,隔离受害者,避免与其血液和体液的接触。对迄今为止出现的埃博拉病毒来说,这是一种行之有效的防控举措。但对于更敏感的病毒来说,这种策略通常不能奏效。

非洲偏远地区的疫情

1996—1997年间,在刚果民主共和国曾暴发过另一种疫情。这次疫情持续有一年多,虽然统计数字不一,但可能有500多人被感染。像埃博拉出血热一样,病例的临床表现开始是发烧、头痛和身体虚弱。几天后他们不像埃博拉病患那样出现出血症状,而是发展为全身脓疱的严重皮疹,通常脓疱首先出现在脸上。症状有点像天花——人类历史上最严重的疫情,但那又不可能,天花在近20年前已经被消灭了。

导致这次疫情的病毒不是天花,但与天花病毒属于同一类(正痘病毒属),叫作猴天花。猴天花感染人类可能有很长时间了,但第一次被正名是在1970年,那是在消灭天花运动期间。之前的猴天花病例可能都被误诊为天花。虽然目前还不知道猴天花病毒的终极动物储主是谁,但可以确定不是猴子,而是松鼠或者其他啮齿类动物。因为该病毒能感染非人类灵长类动物物种,偶尔出现的人类病例来自与被感染的猴子的接触,因此会出现猴天花这样的误称。

2005年以来,我一直与来自加州大学洛杉矶分校的流行病学家安妮·里穆因(AnneRimoin),以及她在刚果民主共和国的同仁们,包括让·雅克·莫耶比,一起进行猴天花的研究。在世界上最偏僻的一些地区,对猴天花之类的新型疾病进行高质量监测困难重重。近十年来,安妮的大量时间用于推进该项工作的进行。她力图容光焕发地做事,我曾看到她在刚果民主共和国中部的一个乡镇,对着一辆越野摩托车反光镜画眼线。

2007年我们发表报告称,猴天花不单单以疫情的形式出现。安妮和其同事们的长期研究结果表明,可能应将该病毒视为存在于人类中的疾病,是人类世界的一个永久组成部分。安妮和她的研究小组没有采用传统方法调查猴天花疫情,而是在已知的传染区建立监测点。经过持续的监测,答案很明确:这里全年都有猴天花病例,并且病例数越来越多。

我在这些地方总能见到猴天花病例。一些病例是接触到受感染的动物所致,但很多病例是人传人的结果,这表明该病毒完全转向新的宿主物种。

你也许会问,这些可怕的猴天花病例怎么会悄无声息地存在?答案是,我们的研究地都在世界上最偏远的地方。仅仅是到达这些地方,就需要乘坐专门的小飞机,或者沿着刚果河支流经历为期3周的航程(还只能在雨季成行)。那里环境艰苦,风景秀美,几乎没有公路可达。大多数村庄之间由简陋的乡间小路连接起来。有时候研究者骑着笨重结实的越野摩托车,行驶长达10小时才能到达一个病例所在地。避开鸡和猪就是一个重要挑战。

尽管我们的刚果同仁们展示出惊人的奉献精神和才能,但目前投入到刚果民主共和国卫生事业上的微薄资源,显然不能完全满足这一面积是法国4倍的国家的需求。就出现新型病毒而言,这是世界上最重要的地方之一。毫无疑问,如果没有对监测这些病毒的基础设施进行必要的投资,那么一个彼此相连的世界注定会遭受更多流行病的侵害。

第一个真正的流行病

通往成为人类专有微生物的道路上,只有极少数微生物成功了。这些微生物是现代疾病控制的重心。像人类免疫缺陷病毒这样的病毒,一般被视为人类专有微生物,细菌中的结核杆菌和寄生虫中的疟原虫也是这样。但确定人类专有微生物往往很困难,除非我们有野生动物疾病的丰富数据,否则很难知道一个被认定的人类专有感染源,是否可能有一个隐藏的储主,使其能够重新进入人群。而我们对野生动物微生物多样性的了解尚处在起步阶段,知之甚少。

像人乳头状瘤病毒和单纯性疱疹病毒这样的感染源,当然是只寄生于人类的,但它们可能已经与人类相伴数百万年。人类免疫缺陷病毒这样的感染源让我们进入了灰色地带。在约100年前孕育出的人类免疫缺陷病毒,还会继续寄生在黑猩猩身上吗?科学家已在黑猩猩身上发现了与人类免疫缺陷病毒很相像的病毒,但我们还未对自然界所有黑猩猩进行取样,因此可能人类近亲身上也有这种病毒。同样,鉴于我们近期在一些非洲猿类身上看到疟原虫的多样性,一些森林猿类群落与人类共有“人类”疟疾是可能的。

储主的问题很重要。1979年我们彻底将天花疫情从人间铲除,这大概是公共卫生史上最了不起的成就。但是对于天花的起源,尚有很多谜团。

天花似乎首次出现于驯养革命时期。证据表明它有可能源自一只感染了已知与天花亲缘关系最近的病毒骆驼痘病毒的骆驼。但骆驼很可能是使病毒从啮齿类动物身上跳跃过来的桥梁宿主,大多数像天花这样的病毒都寄生在啮齿类动物身上。如果是这样,会有一种病毒寄生在非洲、中东或者中亚一些啮齿类动物身上,离我们很近吗?这会是一种与天花相近的病毒,将要重出江湖并在人际间扩散吗?如果是这样,它也许看上去很像猴天花;并且跟猴天花一样,也许多半被我们忽视了。

我们认为天花绝对属于五级感染源,此级别的病毒已达到能够仅寄居于人类的程度。人们付出了艰辛的努力成功将天花消灭,我们应为此而自豪。

天花位列五级感染源是实至名归,它可能是杀死最多人口的病毒。驯养革命之后,人口和家畜(如骆驼)数量的增长,为病毒在人类中找到一个真正的落脚点提供了条件。

我们可能永远无法准确知道,什么是第一个真正的流行病,但天花是一个好的候选者。在可能的骆驼源头出现之后,天花在整个旧大陆传播开来,但从没有传染到新大陆土著人群中。在约500年前,全球性旅行开始,新、旧大陆相连接,天花就有了迁移的机会。它害死了美洲数百万毫无招架之力的居民。那种跨越大陆的跳跃,就说明天花最有可能是第一个真正的流行病。

到了18世纪中叶,天花不仅扩散到世界各地,而且几乎在所有地方都站稳了脚跟(除了一些岛国)。它四处害人,在18世纪,天花在欧洲一年大约要害死约40万人,其他地区的死亡率可能更高。

发现新大陆500年以来,人类旅行、探险和征服世界的步伐明显加快——正好与天花大流行相吻合。全球交通枢纽将人和动物联系在一起,促进了新型病毒的出现。这些连接会催生出一个互联世界——一个容易被流行病侵害的世界。

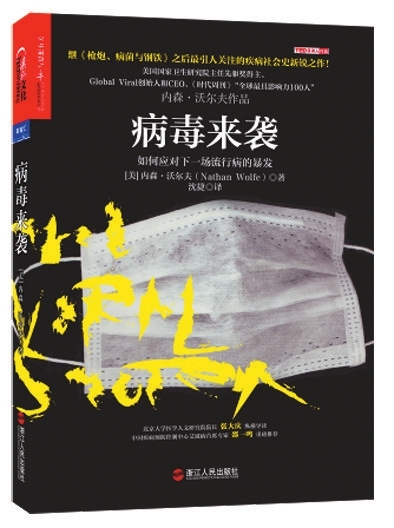

(本文摘自《病毒来袭》,[美]内森·沃尔夫/著,浙江人民出版社出版,定价:49.90元)

(本版文字由燕婵整理)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制