这是怎样一种幸运啊,至今想起来,还记得当时的兴奋。

那年12月初,有一项任务必须在年内完成,需要尽快去一次阿尔及利亚。碰巧应该去的人都很忙,脱不开身,最后找到了我。万没有想到,工作完成之后,阿尔及利亚朋友突然告诉我们,明天请我们到撒哈拉大沙漠去。好激动啊!就为这,从北京到阿尔及尔乘十几个小时飞机,睡,睡不着,醒,醒不了,一整天晕晕乎乎;在阿尔及尔的餐厅里,吃了一个多礼拜用阿拉伯香料做的饭菜,一个礼拜没有吃饱,也值了。再加上三毛把撒哈拉写得那么有人情味,那么神奇,是不是也是人生最值得去的一个地方啊?真庆幸该来的人没能来,这个机会落到了我身上。

飞机在沙漠中的小镇机场落地,螺旋桨还没有完全停转,机舱门刚打开,一群乘飞机的人就围了上来,堵在机舱入口。我真觉得新鲜,怎么上飞机就跟在北京乘公共汽车一样呢,弄得下飞机的人得从这些人的缝隙中挤出来。

我们到了撒哈拉。放眼望去,真是不辜负“撒哈拉”(阿拉伯语即大沙漠)这名字。只见黄沙一片,高高低低,不见一点绿色,真是荒丘恶土。同行的人说,月球表面是不是就这样啊?阿尔及利亚朋友指向远远的地方,说:那就是我们要去的古镇。我站在高处看去,高高低低的一片房屋,和沙丘几乎一样的颜色,孤零零的一块,在茫茫的沙海中显得那样无助。

我想起启程前看过的一份材料。材料上说,18世纪20年代,葡萄牙探险家在撒哈拉沙漠考察时,在岩壁上发现了很多壁画,其中有大象、河马和犀牛的图像。我想,这些动物都离不开水,大象更离不开草,那时这里一定不干旱。壁画上还有人划着独木舟捕猎河马的景象,这说明撒哈拉曾有过水流不绝的江河。还有一幅壁画,一个体态丰满的妇女正抱着孩子坐在棚屋门前,成排的小牛犊被系在一根绳子上,男人在旁边挤牛奶。壁画上洋溢着田园诗般的平静、安宁气氛。那么,是什么力量,经过多少岁月,使这里变成了今天这漫漫黄沙呢?

汽车在沙土路上奔波了十几分钟,就进了小镇。初看,小镇不生动,清一色的黄泥涂抹的房子,除了高低不同,很难区别。据说,这里夏天极热,冬天又冷,一般人家都有两处房子。冬天住山丘上的房子,阳光充足;夏天则回到山丘下椰枣树荫遮蔽的房子里。

走进镇里,大片的椰枣林扑面而来。成熟的椰枣一嘟噜一嘟噜地挂在树上,熟透了的椰枣掉在地上,裂口处流出像蜜一样的汁来。太阳暖洋洋的,蜜蜂围着椰枣嗡嗡地飞着。

我们走在小镇的胡同里。胡同不是土路,也不是柏油路,完全是沙子路。走一步留下一个沙窝。特别引人注意的是隔一段路,贴着墙有一个水笼头。这里是大沙漠,连胡同都是沙子路,见到水笼头很是亲切。我好奇,拧开水笼头,真让人激动,里边竟然真的流出清凉的水来。阿尔及利亚的朋友说,沙漠里水是最宝贵的,这是用现代化的技术,往下打三四百米汲上来的水。这水当然纯正甘冽。周围几百公里没有一座工厂,水从地下三四百米处上来,怎能不纯净?

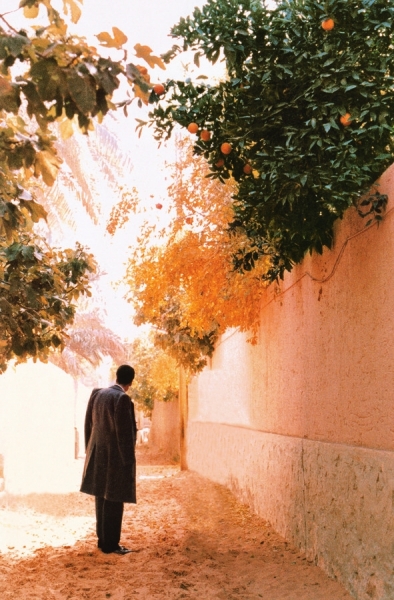

再往胡同深处走,两边都是高墙。很高,差不多有两三个人高。高墙上面伸出柑桔树,树上果实累累,又黄又大。还有石榴树,也伸出墙来,树上挂满了红红的石榴。看到这些,你怎么也想不出,这是在大沙漠深处。红的、黄的、绿的,色彩缤纷,蜜蜂欢快飞舞的嗡嗡声,把这沙漠的小胡同点缀得生动而温馨。

我很奇怪,我们到小镇这么久,怎么没见到一个镇里的人?我又想,一个沙漠小镇,院子要这么高的墙作什么?院内的房子很朴素,墙也都是黄泥涂抹的,在高墙外面,看不到有窗户,让人感到这房子包得严严实实。走到院墙拐角处,我发现一个小门,门虚掩着,便感到好奇,问阿尔及利亚朋友,这都是什么建筑。那朋友迟疑一下,说:“后花园。”这句话立即勾起我的想象。我想到孟德斯鸠的《波斯人信札》,想到“后房”的故事,想到“后房”中最美丽的洛克莎娜,她住的是不是就是这样的后花园?柑桔树、石榴树伸到了墙外,墙里面是不是更好看?我问阿尔及利亚朋友,能进去看看吗?“不要进。”不是不许进,而是不要进。难道有危险?这个回答更增加了后花园的神秘感,更增强了我的渴望。

这诱惑实在太强烈,我很想看看这“后房”到底怎样个格局,很想看看里面是不是有像洛克莎娜那样的美女,有没有阉奴,而我们一旦走出这胡同,怕再也没有机会了。想到这里,我放慢了脚步。等到他们转弯的时候,我急忙打开小门,往里探视,里面没有任何反应,就又往前迈了一步。只见里面树丛繁茂,房子虽然朴素,但也雕梁画栋,玻璃窗明亮,不过,我仍然没有发现人,也没有见到美女。想着“不要进”的话,毕竟心里嘀咕,赶紧退了出来。

《波斯人信札》里“后房”的爱情故事,通常被认为是书中所反映的严肃政治思想和对时政批评的装饰品。但这些故事让读者读起来兴趣盎然,舍不得放下。书中主人郁斯贝克远行,派阉奴监视后房佳丽,于是发生一大堆故事。

听听,那些后房佳丽给远方主人的信说得多么动人:

和你成为夫妻之前,我的眼睛从未见过男人的面孔;我能看见的男人,你还是第一个。尽我想象所及,没有任何事物,比你身上惑人的魅力更能使我欣喜。我对你起誓,假如能允许我在这万邦之都的众多男人中任意挑选一个,郁斯贝克,我挑选的一定还是你。

这些人多半享受充裕的物质生活,有华服美食,有奴婢使唤,但他们不甘寂寞,不甘心作玩物,最终走向反叛,走向复仇,表达出郁积已久的强烈憎恨。

是的,孟德斯鸠编写的这些“后房”故事,并不是这本书的主要内容,但是它所赖以存在的波斯风俗,故事中所反映的民主思想,仍然值得珍视。如今的后房什么样?娶了四房(甚至更多)妻子,关在后花园,是一种什么局面?有一天,我们从阿尔及尔郊区访问回来,阿尔及利亚朋友指着建在高处的一排大房子说:“这里住着一个富翁,他有八十多个孩子。”我当时就想,四个老婆能生出八十多个孩子吗?他的“后房”该多么热闹啊!

我请教过一些朋友,阿拉伯为什么会有这样的传统。他们说,当时,阿拉伯半岛战争频繁,男子死亡过多,大批的妇女成为寡妇或嫁不出去,而游牧经济又使妇女劳动受到限制,所以只好允许多妻制。但是《古兰经》规定:必须公平地对待每位妻子,否则,便只可娶一妻。我看这种说法可能是有道理的。美国学者房龙有他的看法,他说,穆罕默德成为众多阿拉伯部族的领袖后,开始巩固权力。他当然明白,成功往往是建立在使那些在逆境中成长的伟人堕落的基础之上的,他便想办法给他们好处,允许他们娶四个妻子。听起来,这种说法颇有点腐蚀老干部的味道,让他们在安乐窝中消磨革命斗志。但不论怎么说,这后房是不会让主人省心的,何况据说除了四位妻子外,婢妾的多少还不在其列。

从大沙漠回来,我找出《古兰经》。《古兰经》告诫人们:“信道的人们啊!你们不要进他人的家去,直到你们请求许可,并向主人祝安。”这是伊斯兰教文化决定的。英国学者弗朗西斯·鲁宾逊曾在他的著作中说:“外在的东西不能对房屋的内容有任何显示。而且智者曾经告诉男人,要把他们的女人隐藏起来,以防止邻人窥探的目光……”,我略微明白了一些“后房”和高墙的原因。

小镇除了大风吹过搅得尘土飞舞外,似乎就没有什么动静了。黄沙、高墙、黄泥涂抹的房子,真是单调而沉闷。但是,我相信,它也同世界上所有的地方一样,有爱情婚姻,有生离死别,有欢笑哭泣,一定还有我们无法想象的故事,在这大沙漠中发生和流传。

我们刚刚奇怪小镇为什么如此安静,拐过一道高墙,眼前却突然出现了一个大市场。穿着各种长袍短衣的当地人,有的裹着头巾,大声地叫卖,大声地呼喊。夹杂着羊叫、鸡叫、马叫,真像开了锅。一会儿看到人在房上窜来跑去,一会儿一群人莫名其妙地涌到一个地方。大沙漠中所有的热闹事儿大概都集中在这里了。市场上可以现钱交易,也可以以物易物。奇怪的是蔬菜品种虽然不多,但个头都很大。胡萝卜又粗又长,也有青菜,叫不出名字,但都棵大茎粗。问当地人,沙漠缺水,怎么还会长得这么好?回答说,沙漠日照强烈,只要有水浇灌,就会长得茂盛。市场上有许多新鲜玩意儿。羊毛背心,毛又白又厚又软;刀具,刀刃锋利无比;一种石头花,当地人叫它沙漠玫瑰,撒哈拉沙漠里的特产……可惜这里的商人、小贩都不要美元,只收本地货币。我们什么也买不成。如果你一定需要,去兑换,1∶1,1美元换1个当地货币,还说是关照。而在首都阿尔及尔,是1∶26,1美元换26个当地货币。显然这里就是不要美元。也难怪,从阿尔及尔来,飞机都要飞一个半小时,拿着胡萝卜以物易物的人,根本没有机会走出去,要美元有什么用呢?那是哪位大师说的,“人类的历史就是一部人类因为饥饿而寻找食物的历史”,撒哈拉沙漠也有它的资本论。

集市上也有坐商。一排砖泥小屋,一个商人一个门面。小屋是两层。下面一层放着货物样品,如果有意买,请到上面去谈,慢慢地讨价还价。我们走上二层,想见识见识大沙漠的风情。我看到两个商人在那里讨价还价,好像中国旧时商人怕别人听到价格,两个人在袖子里捏手指头的动作,十分吃惊。这个环境,这里做生意的方法,让我想起《天方夜谭》里的故事。虽然已经到了20世纪,可是我仿佛看到了那个遥远的时代。于是我想,后房的故事大概仍然在生动地演绎着吧?

晚上,住在沙漠中的旅馆里。大堂里挂着兽皮,支着煮肉的大铜锅。外面一片漆黑,只有星星在闪烁。偶尔传过来阿訇夜祷的声音,听起来很急切。好静啊,白天集市上的人都到哪里去了呢?好像一盆水泼在大沙漠中,转眼就不见了踪影。

我想起一本书上的记载,说探险家巴格诺尔德在撒哈拉沙漠听到过一次怪诞的合唱,持续了五分钟又重归寂静。当地人说这是被流沙掩埋的寺院从地下传来的歌声。也许白天集市上的人是从地下寺院赶来的,买完了东西又都回到那里去了?

这撒哈拉之夜啊,仿佛只有我们几个人,又仿佛有无数的人在一个不可知的地方看着我们。

(本文摘自《梦回》,杨牧之著·摄影,江苏人民出版社2019年8月第一版,定价:88.00元)

(本版文字由燕婵整理)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇