自17、18世纪以来,以茶叶和瓷器为代表的中国货物源源不断地沿当时全球最长的国际商贸航线“海上丝绸之路”被运往欧洲各地,成为大航海时代早期“中国制造”走向全球的典范,茶叶和瓷器更成为当时中国展示良好国家形象的标志和符号。17世纪初,茶叶传入荷兰,后相继传入法国和英国。18世纪以后,伴随着启蒙运动掀起的“中国风”“中国热”“中国趣味”等风尚,饮茶之风开始在英国盛行。很快因为进口量剧增、关税降低和价格低廉,茶叶成为了英国的国民饮料。华茶对英国的影响和塑造作用是巨大的。大航海时代以来,伴随着殖民扩张而来的跨大西洋三角贸易与欧亚贸易,加速推动了全球物产大交流,在物质文化交往方面真正实现了物品交换和消费的全球化。欧洲引进的海外物产中,以美洲的烟草、蔗糖、巧克力、可可,亚洲的香料、咖啡、棉布、丝绸、生丝、茶叶、瓷器等奢侈品最为重要。这些海外物产的进口与消费推动了欧洲社会转型、财富积累,丰富了饮食文化,刺激了工业革命和制造业技术变革,塑造了欧洲的现代文明社会。

茶叶,这种神奇的亚洲树叶,是中国先民的伟大发现。中国是茶的故乡,茶树源自中国,茶在中国的栽培、加工、消费、饮用有着数千年的历史。唐朝时期,饮茶的习惯已在大多数中国省份盛行,陆羽的《茶经》问世后,这一习惯更加普及。《茶经》有云:“茶者,南方之嘉木也,一尺、二尺乃至数十尺。……茶之为用,味至寒,为饮,最宜精行俭德之人。若热渴、凝闷、脑疼、目涩、四肢烦、百节不舒,聊四五啜,与醍醐、甘露抗衡也。”尽管中国古人无法作出科学的解释,但茶叶的医学价值和药理价值已经在中国千余年的生活实践中得到证明,而现代科学研究也已经证明了茶叶独特的保健功能。在茶传入欧洲之前,欧洲人已经对其有一定的认识,传入欧洲尤其是英国之后,历经百余年的消费、传播、争论与文化的沉淀,英国最终形成了独具本土特点的“下午茶文化”。而英语词“tea”也是在茶叶本身的流转过程中,融合了荷兰、法国等欧洲国家语言文化的特点而最终定型的。从茶文化的语言学流变看,中国茶西行万里来到欧洲,带去的不仅仅是茶叶本身,更重要的是把中国的茶文化、茶礼仪、茶社交等带入欧洲,并融入当地,形成各具特色的当地茶文化。而我认为,在这之中,英国茶文化最值得关注和研究。

茶与欧洲的初相遇

根据目前发现的各种资料,欧洲人对茶的认识更多是在新航路开辟以后。在此之前,他们只能通过个别到过东方的欧洲旅行家的片言只语和保留下来的旅行日志进行了解。欧洲关于茶的记载的具体时间,学界尚未达成共识。一种说法是,欧洲有关茶的记载始于1559年,最早到达日本的欧洲旅行者注意到日本人有饮茶的习惯,认为这是一种“喝开水”的嗜好。另一种说法是,最早关于茶叶的明确记载应该出现在《航海与旅行》(Voyagesandtravels)一书中,时间当在1559年以前。本书由很有权势的威尼斯商人兼学者乔万尼·巴蒂斯塔·拉穆西奥(1485—1557)编写,提及了马可·波罗有关中国的故事,还详细记录了波斯商人哈吉·穆罕默德有关亚洲珍奇物产大黄通过丝绸之路源源不断地传入中东和欧洲的故事。穆罕默德特别提到,当时的中国人都在普遍使用一种被称为“中国茶”(ChiaiCatai)的树叶植物,这种树叶是一种很神奇的药草,价格昂贵,熬成汤趁热饮用会缓解头痛或胃胀等症状。穆罕默德根据对中国人的观察得出结论,一旦欧洲人和波斯人喜欢上茶,他们就会毫不犹豫地不再购买大黄了。这种先见实在令人惊讶。

有关中国的习俗、物产等信息,最早是由来华的传教士、海员等零散传回欧洲的。开辟新航路的葡萄牙人当属最早一批来到东方的欧洲人,1553年,葡萄牙人获得澳门居住权。16世纪60年代中期,在亚洲生活了将近20年的葡萄牙传教士加斯帕尔·达·克鲁斯(1520—1570)回到里斯本后写了《中国志》(TreatiseontheThingsofChina)一书。在书里他提到,自己经常接触到茶,在中国文化里,茶既可以用来社交,也可以治疗疾病,都是稀松平常的事情。最早将此书翻译成英文的是著名的游记编撰家塞缪尔·帕切斯,在帕切斯的翻译中,达·克鲁斯这样描述中国文化中的茶:“比较体面的人接待客人时,会奉上家里最好的瓷器(杯子),斟上一种叫做茶(Cha)的中国饮品,这种饮品味道略苦,颜色暗红,能够治病。”根据描述,他提到的应该是一种乌龙茶。另外,西班牙修士马丁·德·拉达及其同伴在《出使福建记》(1575)中也提及了茶——到达中国南部沿海福建港口后,他们受到地方官员的良好接待,对方以果品和茶点招待他们。

明末清初是中西文化开始大规模交流的时期,在利玛窦、南怀仁、汤若望等来华传教士的影响下,不仅西方的自然科学知识和火器制造等军事技术传播到中国,中国的文化、社会风俗等也传播到了欧洲,这是西学东渐和中西文化交流的一个高峰。有关饮茶习俗的信息也通过这些人的著作、日志等影响了近代早期欧洲人对茶的认知。比如利玛窦也像早期到过中国的葡萄牙传教士达·克鲁斯一样,记录了中国无处不在的饮茶习俗以及茶在待客时的中心地位:“在春天,人们会采集茶叶,在阴凉处风干,在吃饭或是招待来访客人时制成饮料来喝,只要他们交谈不结束,茶水就会一直供应。”利玛窦对饮茶流程的简短描述表明,他对半发酵茶种比较熟悉。同时利玛窦发现,日本对茶的命名类似中国的“Cia”,但制茶方式却大不相同:中国用热水冲泡干燥茶叶,而日本却将茶叶磨成粉末冲泡。

到17世纪20年代,来到东亚的旅行家们已经不仅仅把茶叶当作具有异国情调的、有社交或治疗价值的当地植物了,他们开始尝试着慢慢将茶叶融入到自己的饮食文化和生活习惯之中。当时欧洲各国商贸的重点是生丝、丝绸、瓷器与香料,茶叶在欧洲市场仍旧非常罕见,据说第一批运往欧洲的茶叶量非常小,仅仅是作为稀奇的外来物产而已。1637年,荷兰东印度公司十七人董事会意识到欧洲人开始对茶感兴趣,于是写信给当时的巴达维亚总督安东尼·范·迪门:“由于一些人开始学着饮茶,我们希望返回欧洲的所有船只都能运回几罐中国茶和日本茶来。”此后不到15年光景,茶叶已经商业化,并被批量运回欧洲,出现在法国、英国和荷兰的高端零售商的货架上。

一般认为,荷兰是欧洲最早饮茶的国家,也是最早将茶叶自亚洲运往欧洲的国家。1610年茶叶第一次抵达阿姆斯特丹,17世纪30年代来到法国,1657年抵达英国。最早提到茶的英文文献是《昂·胡根·范·林希霍腾:东印度与西印度航行记》(1598),这是一个英文翻译本,原作者林希霍腾(1563—1611)是一位荷兰探险家和商人,他较早注意到日本人的饮食和社会习俗:“他们饭后会饮用一种饮料,将一种称作‘茶’(Chaa)的药草粉末倒入壶中用热水冲泡来喝。”荷兰东印度公司1609年向日本派去两艘货船,谋求在长崎西北的一个岛屿建立殖民地,货船一艘名为“带箭的红狮号”,另一艘叫“狮鹰号”。1610年7月20日“带箭的红狮号”返回阿姆斯特丹,带回了应该是最早到达欧洲的一批茶叶。而英国东印度公司的代理人理查德·威克汉姆可能是最早记录英国饮茶习惯的人,在1615年6月27日,他写信给他在京都的朋友威廉·伊顿,请求他购买一种很难找到的奢侈品——茶(Chaw)。

茶在英国落地生根

茶入英国是与东印度公司紧密相关的。从其发展历程看,英国东印度公司17世纪主要依赖胡椒贸易,18世纪则依靠茶叶实现了崛起。茶叶成为18世纪中期之后中英贸易中最大宗的货物,并在工业革命以后至19世纪初成为国民饮料,维多利亚时代更是形成了英国特有的“下午茶文化”。英国东印度公司对华贸易数据显示:其第一次进口茶叶是1664年,公司董事会用4镑5先令购买了2磅2盎司茶叶,作为献给英王查理二世的礼物;第一次进口茶叶的商业订单出现在1669年,订购茶叶143磅,从万丹购进,之后每年都有进口,输出地有万丹、苏拉特、马德拉斯等;第一次直接从中国进口茶叶是在1689年,是从厦门运来的。18世纪初,东印度公司开始直接与广州进行贸易,其后茶叶进口量显著增加。

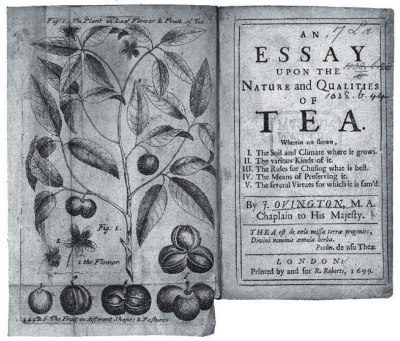

自17世纪中叶茶叶被引入英国后,英国社会各界对这一来自东方的植物充满好奇与困惑。起初英国人对茶的认知大多停留在这种高级奢侈饮品的饮用和药用价值上,他们通过海员、旅行家、传教士等人零星的关于东方饮茶风尚的记载,获得对这种带有异域情调的神奇植物的感受。早期英国人对茶的知识的最重要的论述,来自东印度公司的随船牧师约翰·奥文顿(JohnOving⁃ton)。1693年,奥文顿把自己在苏拉特的见闻写成游记《1689年苏拉特之行》在伦敦出版,在书里奥文顿描述了苏拉特人对茶的喜爱:“所有印度人痴迷于饮茶,茶是当地人最常见的饮料,他们和欧洲人一样喜爱饮茶。”在奥文顿看来,茶是令人愉悦、讨人喜欢的,不仅热气腾腾,而且还是一种治疗疾病的良药,“可以有效治疗头痛、结石以及肠绞痛”。此外他还发现,印度人饮茶通常要加糖,更奇怪的是有时他们还要往茶里加一点柠檬。尽管对茶叶功效的认识不一定科学,但是奥文顿已经认识到了茶的医学价值和文明教化功能。还有一个重要的信息是,他所提及的印度人喝茶加糖的习惯,也成为日后英国人饮茶加糖习惯受其影响的重要佐证。

茶的语言学流变

目前我们所能找到的英国最早销售茶叶的记载,来源于1658年9月23日的伦敦《政治快报》(MercuriusPoliticus),该报刊登了第一则公开宣传并销售茶叶的广告。广告由咖啡店主托马斯·加威(Thomas Garway)发布,内容是:“为所有医师所认可的极佳的中国饮品(China Drink),中国人(Chineans)称之茶(Tcha),而其他国家的人称之Tay或者Tee。位于伦敦皇家交易所(RoyalEx⁃change)附近的斯维汀斯—润茨街上的‘苏丹王妃’(SultansHead)咖啡馆有售。”加威后来声称,他在1657年就开始卖茶了,咖啡馆不仅提供茶叶,还供给茶水。几年后,加威为了吸引那些居住在王宫、威斯敏斯特等地的上流社会绅士们,在查令十字街开了第二家咖啡馆来售茶,咖啡馆装饰有明显的中国元素。

起初茶叶非常昂贵,1662年埃尔福德在广告中说,从他的交易所巷咖啡馆里可以购买到零售的茶,价格是每磅6到60先令,当时咖啡的价格是每磅1先令8便士到6先令。可见17世纪晚期,同为奢侈品的茶叶较咖啡更为昂贵,茶的价格是咖啡的数倍。17世纪中后期,茶叶在英国还仅为少数上层宫廷人士所熟悉,即使当时的政府高级官员也很少喝茶或从没有见过。如时任英国海军部长的塞缪尔·佩皮斯当时已经很熟悉咖啡了,但他在1660年9月25日的日记中写到他认识的某个西班牙商人给他叫了一杯茶:“我以前从未饮用过的茶(一种中国饮料)。”曾经在酒馆和咖啡馆消磨了大量时间的佩皮斯在此之前从没有喝过茶,这说明直到1660年,茶在英国仍然是很罕见的东西。

加威在他的广告里创造了一个新词(Tcha),这个词要比范·林希霍腾翻译的“Chaa”和理查德·威克汉姆所用的“Chaw”更有效地融入到当时的英语词汇中。加威为其推崇的新商品——茶叶创造了四种交替使用的文字:“中国饮品”(ChinaDrink),还有“Tcha”或者“ch’a”,这也是中国文字最流行的发音(陆羽也这样使用),还有哈吉·穆罕默德翻译过来的“Chiai”以及由加斯帕尔·达·克鲁斯带来的“Cha”的称呼,加威也提到其他国家不再对茶使用这样的称谓,而称之为“Tay”或者“Tee”。“Tay”这个称谓在法国传教士亚历山大·罗德的著作中也出现过,罗德在澳门待过10年,17世纪50年代他出版了两本关于自己在中国和其他“东方王国”经历的读物,热情洋溢地向同胞介绍向中国人学习以及与中国贸易的潜在好处。在书中,他不仅详细记叙了中国人制茶的方法——采摘,烘干,然后封在锡罐里,还记录了中国人的备茶流程——用干净的水壶将水煮沸烧开,把水壶自炉子上取下,再把茶叶放进水壶里,茶叶量要根据水壶里的水的多少而定。对茶给身体带来的好处,他也提到,自己偏头痛的时候就想喝茶,因为茶能大大减轻他的痛苦,“就像我用手取走我的头痛一样”。书里罗德提到茶树和茶叶时使用了“Tay”一词,之后经其介绍,“Tay”很快法语化为“thé”。其实这个词在英语中出现得更早些,应该是在一本叫《潜水员航海日志》的书中被提及过。整个17世纪30年代,罗德都生活在澳门,会经常听到广东话“ch’a”,很可能在返回欧洲的途中,罗德决定使用新词“Tay”来取代“ch’a”这一说法。

事实上,荷兰东印度公司在早期的亚洲贸易中,就采用了厦门方言“te”或者“thee”来称呼茶叶。1629年,巴达维亚工厂给东印度公司十七人董事会的信中说道:日本“cha”或者中国“thee”都弄不到手。这表明他们已经认识到中日茶叶有别:日本茶叶呈粉末状,而中国茶叶是散叶状。英语词汇中,来自法语的“tay”和来自荷兰语的“tee”,围绕它们的混合体“tea”,共同存在了几十年。1670年,加威表示他更喜欢“tea”这一表述。而经历了数十年的语言融合,最终英语“tea”也得以定型,成为英国特色鲜明的文化形式。从加威对茶的描述中,我们知道荷兰人对茶的表述受到闽南话或厦门方言的影响,于是荷兰语中茶叶有了“te”或者“thee”的称谓;而葡萄牙人早期主要通过澳门进行贸易,更容易受广东话或广州方言影响,于是葡语里有了“ch’a”称谓;而法语中则形成“tay”的表述。近代早期,英国进口茶叶和饮茶之风受荷兰影响较大,所以英语词“tea”融合了法语与荷兰语的成分,并最终形成自己的本土茶文化。近代早期欧洲人对茶叶的不同称谓及其在语言学意义上的演变过程,反映了大航海时代的文化交流和融合过程,文明因交流互鉴而发展,中国的茶和茶文化也影响了英国本土茶文化的崛起。

从近代物产交流史看,茶叶是一种像棉花一样真正实现全球化的商品,对现代世界的影响和塑造作用是相当深远的。棉花成就了英国的工业革命,带来了资本主义工业生产体系,成为开启工业文明的金钥匙;而茶叶传入英国后,经过长久的传播、消费、争论与沉淀后彻底实现了本土化,重塑了英国的消费文化,维多利亚时代的“下午茶文化”即是典型。19世纪中叶研究中国历史的约翰·戴维斯曾说:“就对一个民族的行为习惯产生巨大革命性影响来说,没有任何一种植物能像茶叶那样在过去一百年里对英国人的影响那么大。”值得一提的是,英国人对茶的栽培离不开在鸦片战争后三次来华的植物学家、茶叶大盗罗伯特·福钧,他将中国的茶树种子成功盗取至印度,在阿萨姆地区培育成功,并实现规模化、商业化生产,至19世纪末英国开始取代中国成为工业化时代世界性的茶叶帝国。可见,无形的知识帝国的构建与有形的殖民帝国的建立同样重要。

茶叶在欧洲尤其是英国流转的故事,是一个消费品改变国民饮食习惯的故事,是文化交流互鉴的故事,也是现代博物学知识体系不断丰富和完善的故事。这充分表明,大航海时代以来,欧洲文明的脱胎换骨与现代社会转型,离不开对东方文明尤其是中华文明元素的吸收与学习,这充分体现了文明交流互鉴的重要性。

(作者为菏泽学院人文与新闻传播学院教授,本文为教育部人文社科基金项目“18世纪英国消费革命研究”[15YJA770001]、国家社科基金项目“全球化视野下英国消费社会兴起与变迁研究”[16BSS038]阶段性成果。)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制