百科全书式的学者

1999年10月15日,在北京建国门内大街中国社会科学院宗教研究所会议室里,正在召开纪念我国当代著名历史学家、哲学家和东方学家朱谦之先生诞辰100周年的大会,许多在京的当代中国社会科学家出席了会议,年逾九旬的著名学者张岱年先生发来贺信,全文如下:

朱谦之先生是现代著名的哲学史家、哲学家,著作宏富,对于中国哲学史、东方哲学史有精湛的研究,作出了重要的贡献,所著《中国哲学对欧洲的影响》价值尤高。1952年高教院系调整,全国哲学系教授都集中到北京大学,朱先生由广州中山大学调到北京大学,参加中国哲学史教研室工作。朱先生调到北大后工作勤奋,早晨4点起床,执笔撰写,到9点参加教研室会议,已经工作了3个小时,其勤奋如此。在北大,著有《老子校释》《日本朱子学》《日本阳明学等》。

朱先生为人正直,作风正派,不随波逐流,不随俗浮沉,正气凛然,令人敬佩!朱先生在北大时住在中关园,我常到朱先生家访候。后来朱先生调到宗教研究所,移居城内社科院宿舍。我从江西鲤鱼洲回京后,到朱先生寓所问候,朱先生卧病在床,由朱夫人扶掖起坐,畅谈甚久,不意几个月后,朱先生就仙逝了!

朱先生仙逝后,举行了告别仪式,由冯友兰先生致悼词,对朱先生学术成就评价很高。现在宗教研究所举行纪念朱先生诞生100周年座谈会,这是有重要意义的。我本应出席大会,因年老体衰,行动不便,不能到会,谨写此书面发言,略表对朱先生的怀念。

参加会议的有老一辈的学者如任继愈、黄心川等,年富力强的中年学者如戴康生、楼宇烈等,以及当前在学术界生发的新生代卓新平、何光沪等人,以及一些年轻有为的青年学者,任继愈先生说,在世纪末这个百年时刻,全国各界人士都在为许多人举行百年诞辰的纪念,朱谦之先生就属于这个年代里有贡献的人之一,为什么会在这个时刻在中国会出现了这么多有贡献的人物,这很值得我们深思!

大家在谈到朱谦之先生为人和学术成就时,无不对他的学术成就和正直品格生起仰慕崇敬之情,对朱先生一生的坎坷道路,表示了深深的惋惜,特别受到朱先生恩惠赐教的一些学者,在谈到朱先生生前的事迹时,泣不能声……

朱谦之在学术界被人称为“百科全书式的学者”,这是因为他的教学研究工作十分广泛,涉及历史、哲学、文学、音乐、戏剧、考古、政治、经济、宗教和中外交通文化关系等各种领域,有些领域在我国还属于开拓性的研究。著名学者王亚南曾称誉:“朱先生时代感非常强烈,而且搜集之富,钻研之精,涉猎之广,读其书,知其生平者,均交口称道。”但是我认为,最能表现朱先生学问的,还是他深邃的思想。

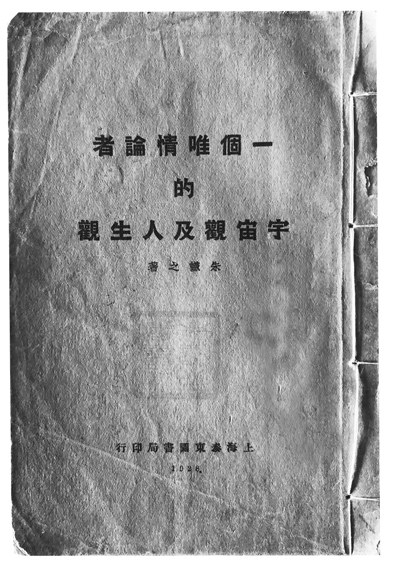

朱先生是个性独立的人物,他受教于旧式的传统教育,儒家的“修、齐、治、平”入世思想和老庄的淡泊无为,以及佛家的禅逸出世思想在他身上都得到了体现。五四时期他积极投身于革命救国的斗争,提出种种社会改革的主张,但是这时“中国的思想界,可以说是世界虚无主义的集中地——佛教的空观和老子学说——在青年思想界,有日趋发达的趋势。”因此他的革命哲学追求“虚空粉碎,大地平沉”的虚无主义理想,实受禅宗《高峰语录》的影响。他被军阀逮捕后,经历了不少艰苦磨难,思想又转向佛教,企图用佛教改变人心乃至人生、社会。他与毛泽东讨论无政府主义,陈独秀说他是“中国式的无政府主义”,“是现实思想界的危机”,吴稚辉认为“他是一个印度学者而有西洋思想。他的论调叫人完全可以否认,也完全可以承认。”并把他评为当时中国思想界四位代表之一。

早年朱谦之先生的思想,是时代打下的烙印,但到晚年时有很多已被他否定。人总是在不断地修正中走过自己的漫漫人生之路,朱先生的可爱之处,正如戴康生先生所说:“他的人生轨迹和思想发展历程反映了一个在封建主义和帝国主义重压下爱国知识分子探寻真理和追求自由与光明所走过的道路。他的一生奋发努力,自强不息,总是对自己走过的道路不断进行总结,不断否定自己,不断前进,跟上时代发展的道路。”也如他在“七十自述”中所言:“自我批评须及早,煌煌真理有依归。”一位有成就的老知识分子,在晚年还能冷静而谦虚地总结自己,发现不足,不停步地前进,真是难能可贵。

朱先生的思想在中年时代基本成型,这时他已经能用比较理性的思考来看待整个世界,思想进入了一个成熟的阶段。朱先生的思想在成熟期以后,非常活跃,研究领域也非常宽广,非常引人注目,他说:“我在抗战以前的思想,总不免是唯心论的,观念论的,抗战时期所写《太平天国革命文化史》虽已开始应用唯物史观来解释革命文化背景,但不彻底。”1945年10月中大由梅县迁回广州,他又一度兼任文学院长、哲学系主任。“回溯梅县的几个月生活,给我的印象极深,是我一生思想大转变的所在地。”

人格风范

很多人在谈到朱谦之先生时,除了对他的学术成就表示崇敬之外,还特别强调他的为人品格。与朱先生相处过的人对朱先生总会留下这样的印象:他双眼炯炯有神,才思敏捷,学识渊博,正直坦诚,为人宽厚,情纯心善,且具有童心。

朱谦之先生在晚年自叙诗里写道:“老年治学在京华,犊情万卷东方学,落纸前言海市霞,今日居然深惋惜,著书哪比植桑麻。”道出了他对学术的挚爱和艰辛。他对读书的狂热早就有名。早在上大学年代,北大就传出佳话。北大图书馆主任李大钊曾对人说:“北大图书馆的书,被朱谦之看过三分之二了,再过一个月,将被他看完,他若再来借书,用什么应付呢?”为读书,他甚至被误锁在图书馆里。在日本留学期间,也是每日有暇必往图书馆,从早到晚忙于看书、抄书。东京的书市,他是常客,生活再苦,遇到好书也不惜重金买下。有时因仅有一套外衣送洗无法外出,就在宿舍闭门读书。朱先生的工作态度十分认真,早上4点闻鸡声而起,埋头写作,到8点钟时才吃早饭,然后又开始工作,晚饭后始辍笔。他下笔极快,一两万字的文章经常一气呵成。有人说他用笔千言,如江河倾泻,素不注意词章修饰,这是一种误解。试看他所写的《老子校释》序言,其辞藻之华丽,章句之对仗,用典之殷切,虽词章学家犹不能过也。

他的治学态度极为严谨,善于用脑和手,每读一书,必不停地用朱笔圈点和摘录,重点段落和空白处上往往都有眉批,记有心得与评议。在着手做课题研究时,必先列出阅读和参考书目。凡是他的著作,后面附录的参考书均为当时他所能见到的,既使不是穷尽,也是八九不离十。学者指出,他的《中国哲学对欧洲的影响》一书“中国哲学与法国革命”一章中就有190处引文和注释,可见搜集之多和用力之勤。笔者曾经读到他生前读过的一些书,以及整理他的著作,见到先生用红笔在空白处填满了批注,有时因字太小或太草,辨认非常不易。先生为了搜集写作的有关资料,可谓不遗余力,至今笔者手中珍藏的先生搜集的关于中国人到美洲的世界各地的资料剪报,厚厚一大本,有各种文字,出处清楚,批语遍布各处。他用于写作《中国景教》时作的书目笔记厚厚一本。就是他在“文革”时期向组织交待的“材料”,第一稿也是改的满天花,经过几稿之后,才最后定型,恭整抄出。

朱谦之先生敬业心极强,将写作思考视为生命,学术是他的根本生命。他每天都有自己的读书和工作计划,事不毕,不成眠,有时白天思考问题,半夜梦醒,立刻起床伏案执笔。一但写完一本著作,高兴忘怀。抗日战争期间,他在乡下写书,每逢碰到出外躲避敌人飞机时,他不带别的,只把自己的书稿带上,为此他专门做了一个背带,用来放书稿之用。有一次他回中大分校,路上碰到土匪,他扔下行李,只将书稿带在身上。在北大时,东方哲学教研室同志经常每周在他家中开会,讨论工作,他总是高兴地拿出稿纸,喜悦地告诉今晨又写了多少字,“像个小学生完成了作业那样的高兴。”

朱先生生前拥有门类广泛的各种书籍,一共三万余册,堆了两间房屋。凡到他家里去过的人,都为他的藏书而感到惊叹!这些书有几个特点,一是大部头书也有,小薄的册子也有。例如他收藏有一套佛教频伽藏,像商务印书馆的知识性小册子,同样也被他收藏。二是他的书内容广泛。不管是专业书,还是一般的小说,他都有收藏,记得小时候在他家里看到几十种明清小说,以后稍长一点,又在他家里看到各种古人诗集和戏剧脚本。此外,在他所收藏的书中有相当一部分是外文书,由于他通晓英、法、德、日等多种外国文字,对国外的学术动态十分注意,所以能够尽快地吸收和消化国外的研究成果,步趋世界学术研究的潮流和开拓国内研究的新领域,充分体现了时代感。他的国学底子深厚,对我国的经史子集都有一定的了解或研究,所以我国古代的大部分著作,他都有收藏。1941年中大换了许崇清校长,文学院长谢扶雅也因学生反对而去职,许崇清拟请朱先生做文学院长,先生不愿意,因辞获免,继任校长是天文学家张云教授,再次相邀先生任院长。朱先生为了向张云校长表明心意,乃以旧藏清初天文学家杨光先所著《不得已》一书与之,以明不得已之意。笔者还在他家里读到了关于陶瓷制作的小册子,足以说明他的“百科全书式”学者的深厚功力都是来自于广泛读书和丰富藏书。三是他收藏的书系门类齐全、系统。朱先生逝世后,他的藏书一部分送给了广西的一所学校,一部分送给了中国社会科学院世界宗教研究所,还有一部分卖给中国书店。留在宗教所的书,均为一些与宗教有关以及日本哲学的专业书,其中关于日本哲学的著作,是我国这方面收藏最丰的一处。由中国书店收购的书,当时总价值计人民币6000余元,其中一套大藏经仅卖了500元,今天已经市值6万元以上,所以先生生前拥有书籍的价值远不是可以用人民币来估价的。

为人正直,胸襟坦白,待人诚恳是朱先生做人的最大特点。他一生中同许多名人有过交往,其中既有后来成为国民党和共产党的领导人,也有社会名流,还有著名学者,以及后来倒了霉运的人。但他却淡泊于名利,宁静而致远,一心做学问,从不附炎趋势。1948年蒋介石到广州,接见中山大学教授,他不参加。有的朋友曾经受过他的恩惠,发迹以后,他不再与其来往,始终保持着一个学人的人格尊严。在他的朋友中,与他一直交往不断,友谊长达半个世纪的是至交梁漱溟先生,既使梁先生坎坷,他也不歧视,仍然与其往来,谈学论道,相互交心。朱先生逝世后,梁漱溟先生在日记中作了追思,感受跃于纸,哀于心!

朱先生严于律己,宽以待人,爱护人才,是一位谦和、忠厚的长者,诲人不倦的导师。在北大上学时,他住在“学旅”(一元钱一晚的学生旅社),晚上10点熄灯,但他要学习到深夜,只好用煤油灯。无钱买煤油时,就躺在床上思考学术问题,从不向人借贷,穷且益坚,不贪不苟,引以自豪。在中大任教时,他对学生关怀信任,唯恐怀才不遇,凡发现优秀青年或有专长同学时,把名字记在上面,以免遗漏,并说“有才而无德,其才不可用”。他特设“谦之学术奖金”,并亲拟应试专题。他平易近人,和蔼可亲,常常走访学生,关心他们的生活,体察他们的苦乐。学生请教他时,有问必答,耐心教导,学生以“诲人不倦”四个大字的锦旗相赠。

解放后,先生在北大哲学系任教时,曾指导过捷克学生鲍格洛(Timotrus Pokora)两年,研究《桓谭新论》,回国后鲍格洛常常给朱先生写信,把他的著作寄给先生,其中两篇还是介绍朱先生的《老子校释》和《李贽——16世纪反封建思想家》的文章。另一个是朝鲜人郑圣哲,研究题目是《程朱学对于朝鲜的影响》,回国后曾把他与人合写的《朝鲜哲学史》的朝鲜文版和日译版两种送给朱先生,并每年都有贺年片寄给老师。郑圣哲后来当了朝鲜科学院哲学研究所所长。朱先生在主持东方哲学教研组工作期间,满腔热情,精心指导青年教师,先后开出日本哲学史、印度哲学史和阿拉伯哲学史课。著名学者金宜久先生和戴康生先生大学毕业,被分配开阿拉伯哲学史课,朱先生手把手,开出详细书目,把他有关的藏书拿出来供两位阅读,时常讲解要点,解答疑惑,给他们鼓劲。1990年代以后,笔者与金先生和戴先生谈起这件事情,他们对此仍然记忆犹新,感激不尽。戴先生特意说道,这些书在几十年后仍是我们要读到的必读书。王亚南先生曾这样评价朱先生:“至若就其(笔者按,指朱先生)研究的态度讲,我们在几年同事当中,每次见面必争论,每次争论必达到面赤耳热的程度,结局,他总会给你满意地说:‘你所讲的很对。’但他这样讲的时候,言外决不忘记也给他自己满意的表示:‘你所讲的也很对。’这就是说:绝对尊重他人的意见,同时也绝对坚持自己的意见。”朱先生的这种做学问的态度,被友人称为是“为生活而学问的态度”。

朱谦之先生用深邃的智慧构筑了精密的学术殿堂。他给我们提供了取之不竭的精神食粮,为纯洁的学术论坛增添了一块丰产的沃土,改写了中国学术史的新篇章。对一个人的评价,不在于他生前人们怎样论说,更重要的是看他身后是否仍然受到人们的怀念与重视,朱先生重版或新版的十几本著作,已经证实了这一点。试问本世纪有成千上万的学者大师,有多少人在身后还能得到这样的待遇?但是朱谦之做到了!

心愿

笔者有个心愿,由来以久。出于两代人的交往,我觉得更有责任、更有必要写一篇纪念朱先生的文章,因为人们现在对他太不了解了,以至于真有些陌生。当与人谈到朱谦之的名字时,很多人都知道,但是一但进入正题,又不能回答出来什么。记得小时候,随父亲到朱先生家里,先生放下手中的活,和蔼地笑着跟我谈话,问这问那,正是从这时我开始接触到朱先生,以至于后来影响了我的成长。以后再有机会到先生家里,只感到满屋都是书,多得让人崇敬,虽然有亲近想看的欲望,但是确实看不懂,那就好奇满足地摸一摸吧!也许现在我经常买书的习惯也就是从这里开始受到影响或启蒙的吧。及至再长,中国大地开始进入“文化大革命”时期,先生这时已经身体不行了,休息在家,没有参加活动,只是有时到单位去报个到,见到我时,摸摸我的头,笑一笑说两句话。后来我随着历史的洪流,走上了上山下乡的道路,在四川西昌卫星发射基地边上的一个村子种地,再被招工到工厂,当一名工人,虽然每年有探亲假回家,但是这时朱先生已经离开人世。

我每年回家探亲,因为家里地方小,住不下,我就住到朱奶奶家里堆书的房间,虽然一些好书或值钱的书都被送走或卖掉了,但是仍然还有一些书堆在那里,于是我抓到什么书就看什么书,有时也翻箱倒柜找一找,总也能找到一些可以看的书。其中当然也有一些是朱先生的著作。出于学习和工作的需要,我越来越多地接触到先生的著作,也越来越认识到到先生的伟大学术成就和博大精深的学问,以及他深邃的思想和高尚的人格,特别是近十年来作为朱先生的版权代理人,负责整理和出版他的著作,更加感到确有宣传先生的必要,不要让原本是金子的成就给埋没在故纸堆里。为此,我在一些报刊上撰文介绍朱先生,编纂他的著作目录,并且参与了召开纪念朱先生会议的筹备工作,做了一些应该做的工作。

朱先生著作等身,学问广泛,对他的著作,要在一篇文章中完整地介绍出来是根本不可能的。朱先生在中山大学工作20年,任史学系主任10年,文学院长和哲学系主任数年,但遗憾的是,对于他在中大的贡献,就连中大的人也不知道多少,为了朱先生的纪念会,我曾与中大历史系联系,对方回答只知他曾做过系主任,具体情况也不清楚。才过去半个世纪,就这么快让人遗忘了,岂不是先生的悲哀!

朱先生给我们留下的精神遗产是丰厚的,启迪是深远的,我们学习朱先生的地方有很多很多,在纪念会上,卓新平先生指出:“我们纪念朱谦之先生,就是要学习先生以学术研究为主,以著述写作为乐的精神,对我们人文学者而言,为学不仅是一种职业生涯,而且是一种人生追求,我们钻研于其中,人生的乐趣、感情也在其中。人文研究乃是一个民族的文化积淀和精神温床,它需要其民族的知识精英去忘我地追求,全身心地投入。正是在朱谦之先生身上,我们看到了这种精神、这种境界的生动体现,我们对‘衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴’之表述也有了更深刻地认识。”

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制