一九二一年十二月至一九二二年二月,北京《晨报副刊》以连载的方式发表了鲁迅的中篇小说《阿Q正传》。在中国现代文学史上享有崇高地位的一部文学杰作就这样诞生了。

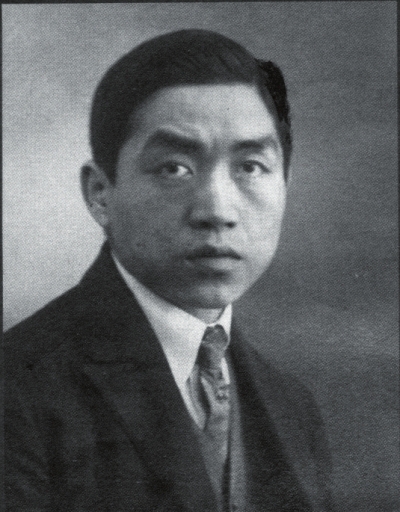

一九二五年,留法学生敬隐渔(1901-1933)以其高超的法文造诣将其译出,推向西方文坛,创造了中国现代文学走向世界的一个标志性事件。

关于敬隐渔首译《阿Q正传》,背后的故事少有人了解。作为敬隐渔的研究者,笔者觉得这段故事很值得与大家分享。

一

身世奇特的敬隐渔,二十一岁到上海,旋即在创造社和文学研究会的刊物上绽放光彩。他富有灵性又魄力非凡,二十二岁就担起翻译罗曼·罗兰巨著《约翰-克利斯朵夫》的大任。他由欣赏作品进而仰慕作家,一九二四年六月三日“放胆”致函罗兰大师。为了拜会罗兰,次年八月一日,他怀揣有限的稿费,义无返顾地登上赴欧的邮轮。

罗曼·罗兰给敬隐渔的信,都随着敬隐渔的不幸早逝而遗失。法国国家图书馆手稿部罗兰档案里现存的敬隐渔给罗兰的三十七封信,成为我们了解敬隐渔旅欧经历的最珍贵的文献。

一九二五年九月十日到十一日,敬隐渔在瑞士蕾芒湖畔实现了拜师的夙愿。他此来欧洲,本想去巴黎学习,但他听从罗兰大师的建议,最后决定安身在里昂。

敬隐渔一回到里昂便在北部的福尔维耶尔高地租房住下,那里是公元前三世纪罗马人安营扎寨的古城,大剧场、音乐堂、渡槽等遗迹犹在,充满历史氛围;里昂中法大学所在的伊雷内堡要塞遗址也在那里,有和他相熟的一些文学青年,还有吸引他的中文书刊。

他先把上学的事情安排停当。他在十一月六日给罗兰的信中说,昨天他去里昂大学文学院注了册,做文学学士学位。“去听课,每天都得先下山再上山。”从福尔维耶尔高地下山,最长的一条坡路有八百个阶梯;下了山还要穿过索恩河、半岛、罗纳河,才能到达罗纳河左岸的里昂大学。回家要走同样远的路,而且登山更费力。为了学习,他把这一切都视若等闲。

但敬隐渔和里昂中法大学的寄宿生不可同日而语:那些寄宿生都是中国派来的官费生,衣食无虞,可以专心致志地读书;他却是自费留学。当时在法国上大学,一年的费用须八千到一万法郎,相当一个中国平民家庭五六年的生活费。他父母皆亡,兄弟离散,没有家庭后援;故乡遂宁官方曾许诺每年给他寄两三千法郎的奖学金,由于战乱也无法兑现。他是领了商务印书馆给他的小说集《玛丽》的稿酬毅然西渡的,那笔钱顶不了几天。为了学习,他先得活命。他的压力之大,没人能理解。

幸而有罗曼·罗兰。第一次世界大战黑云翻滚、民粹主义热狂之际,唯有罗兰,像一只无畏的雄狮挺身而出,发出振聋发聩的反战吼声。但他对朋友,对弱者,却特别富有温情柔肠。上海工专学生敬隐渔鼓起勇气第一次给《约翰-克利斯朵夫》的作者写信表达仰慕之情,罗兰当即回信:“以你给我写的一封短信,我视你为一位小兄弟。”蕾芒湖畔两日相聚,罗兰不但见证了敬隐渔的法语造诣和文化修养,而且了解到他的凄凉身世,日记中一声“可怜的小家伙”,透露出他对这个中国青年的暖暖深情。他已经料到敬隐渔的生活随时会难以为继,主动提出给他经济上的帮助,所以敬隐渔在十一月六日的信中回道:“您愿意帮助我,我十分感谢,不管怎么说,我接受您的帮助,因为事实上我目前需要帮助。”

不过罗兰知道,最要紧的是帮助爱徒自力更生。敬隐渔身体羸弱,不能去工厂勤工俭学,但他能写善译,罗兰就鼓励他课余从事文学工作,并且提出具体的建议。罗兰胸怀坦荡,毫无私心,并不催促敬隐渔翻译自己的《约翰-克利斯朵夫》,而是从整个文学事业的需要出发,针对敬隐渔兼具作家和翻译家才能的特点,鼓励他向法国读者介绍中国当代文学。敬隐渔听从了导师的劝告,已经在准备,所以他在这封信中又说:“您要我写的中国当代作家评论,我稍后就着手,现正等待原著。”

十一月二十六日敬隐渔再次致函罗兰时,已经胸有成竹:“既然您建议我这么做……我将对中国思想的演进做一个总的描绘,写一些评论和当代作家的介绍,并且翻译他们的作品。”或许他已经收到“原著”,开始翻译工作了。

短短的时间里,敬隐渔在福尔维耶尔高地几次迁居。十二月三十一日,在亚历山大广场一号的单身房间,他再次提笔向罗兰倾吐衷肠。法国人把狂欢的热情都给了之前的圣诞节,这新年的前夕显得相当冷清。他忆起国内过年的盛况,联想自己少小离家、在修院环境里的艰险、命运多桀,在信中写道:“这勾起我一阵伤感和一种难以言表的感情。”不过,“可以自慰的是,我在您的心里得到了一个位置。”在这封信里,他还告诉罗兰:“我在继续翻译《约翰-克利斯朵夫》和那篇中国小说。”

除夕的孤寂反而让敬隐渔更加精神焕发,他奋笔疾书,如有神助,居然一鼓作气把“那篇中国小说”译完了。

二

一九二六年新年这一天,罗兰接到敬隐渔的译稿,为这位“小兄弟”的文学工作这么快就有了成果深感欣慰,便认真地读起来。“这篇中国小说”的题材那么别开生面,故事那么饶有特色,人物那么鲜明生动,给他留下极深刻的印象。他决定写信推荐给人发表。

罗兰档案里保留下了这封推荐信,它写于一九二六年一月十二日,是给《欧洲》月刊两主编之一、专责外国文学介绍的莱昂·巴萨尔耶特的。这家刊物在罗兰支持下创立,是当时法国很有影响的主流刊物之一。罗兰在信中写道:

我手上有一个小故事(大中篇)的稿子,作者是当今最优秀的中国小说家之一,由我的《约翰-克利斯朵夫》的年轻的中国译者敬隐渔译成法文。故事是写一个不幸的乡下佬,近乎一个流浪汉,可怜兮兮,遭人看不起,也确实够可怜的;他却美滋滋,自鸣得意(既然人被扎进了生活的底层,总得找点得意的事儿!)他最后在大革命中糊里糊涂地被枪决了,而他唯一感到难过的是,人家要他在判决书下面画个圈儿(因为他不会签字),他画的不圆。这篇小说是现实主义的,初看似乎比较平淡,但是随后就会发现一种辛辣的幽默;读完,你就会吃惊地发现,你再也忘不掉这个可怜的怪家伙,你喜欢上他了。

您愿不愿读一下这篇不长的译稿?不然,我就另找门路。拜托您,把它发表在《欧洲》上吧!我还要提醒您,如果我的敬隐渔受到鼓舞,还可以提供给您一部当代中国中篇和短篇小说集的材料呢。我相信巴黎还没有一家杂志和出版社接触过中国当代文学。我还要指出,敬隐渔的法语造诣实在罕见,他的译文错误很少。

罗兰把那个遭人看不起、却自鸣得意,在大革命中糊里糊涂被枪决、还为在判决书上画的圈儿不够圆而遗憾的乡下人,描述得那么真切而又精确,中国读者一望可知,他推荐的这个“大中篇”,就是鲁迅的《阿Q正传》。

“这篇小说是现实主义的,初看似乎比较平淡,但是随后就会发现一种辛辣的幽默;读完,你就会吃惊地发现,你再也忘不掉这个可怜的怪家伙,你喜欢上他了。”罗兰慧眼识珠,在这封信里发出了西方文学界对鲁迅《阿Q正传》最早的赞誉。

为了让巴萨尔耶特接受这篇译稿,罗兰几乎使出浑身解数。他先是试探:“您愿不愿读一下这篇不长的译稿?”接着是“要挟”:“不然,我就另找门路。”转而是恳求:“拜托您,把它发表在《欧洲》上吧!”再加上“引诱”:“我还要提醒您,如果我的敬隐渔受到鼓舞,还可以提供给您一部当代中国中篇和短篇小说集的材料呢。我相信巴黎还没有一家杂志和出版社接触过中国当代文学。”最后还提供担保:“敬隐渔的法语造诣实在罕见,他的译文错误很少”。急切之状煞是可爱。

罗兰的推荐正中巴萨尔耶特下怀。像当时法国的许多刊物一样,《欧洲》月刊正急需中国文学的介绍。巴萨尔耶特在一月十六日欣喜地回信道:

您的信再好不过地回应了我由来已久的一个愿望:发表一部现代中国的好作品。直到现在,我还未能和这个国家的合适的人建立起足够紧密的联系。

这也就是说。我怀着感激的心情期待着您向我推荐的这篇译稿。

罗兰获得这热情的回应,再次细读敬译《阿Q正传》,边读边改。为了让爱徒的译稿好上加好,年近花甲而又身体病弱的罗兰付出了很多辛劳。一月二十三日,他改完译文,又给敬隐渔写了一封长信,再次高度评价鲁迅的《阿Q正传》;对译文详加评点,给予相当好评;并提出修改过程中遇到的问题,待译者解答。

罗兰的信件无存,人们何以知道这一切?

有敬隐渔一月二十四日给恩师的回信为证。他仍在福尔维耶尔高地,不过此时已迁居施沃舍街五十号:

感谢您费心修改我的翻译。感谢您对我的夸奖,特别是您的批评;对培养我的文学味觉,这是最有效的方法。

敬隐渔还附了两张纸,对罗兰所提的问题一一作答:什么是“AhQui”“土谷祠”“柿油”“孝敬钱”……一共八个问题,大都缘于中法两国风土人情和语言习惯的差异,可见大师的一丝不苟。

罗兰如何再次称赞《阿Q正传》的呢?

一月二十四日这一天,敬隐渔紧接着也给鲁迅写了一封信,就是在这封信里,他转述道:

我不揣冒昧,把尊著《阿Q正传》译成法文寄与罗曼·罗兰先生了。他很称赞。他说:“……阿Q传是高超的艺术底作品,其证据是在读第二次比第一次更觉得好。这可怜的阿Q底惨象遂留在记忆里了……”

罗兰对敬隐渔译文的好评,则见于敬的论说文《读了〈罗曼·罗兰评鲁迅〉以后》。《京报副刊》主编孙伏园在《罗曼·罗兰评鲁迅》一文中引用的“全飞”来信,嘲讽翻译《阿Q正传》的“译者敬君中文不甚好,恐与原著有许多不合处”,敬隐渔这才不得不亮出罗兰大师的赞语:

罗曼·罗兰说:“Votretraductionestcorrecte,aisée,naturelle.(你的译文是规矩的,流畅的,自然的。)

敬隐渔在这篇论说文中还披露鲁迅得知他翻译《阿Q正传》是何等激动:“鲁迅听了这个消息也曾老实地欢喜,并且老实地道谢了我介绍之劳。”

罗兰接到敬隐渔一月二十四日回信和解答,对敬译做了最后的润色,便寄给望眼欲穿的巴萨尔耶特。后者如获至宝,一月二十七日回信大加称赞:

读了敬隐渔翻译的鲁迅的小长篇,我要用一条粗粗的着重线来表达我的谢意。这是一部很有趣的作品,具有不容置疑的艺术性,让我们深入地了解了今日中国一个农村的生活。

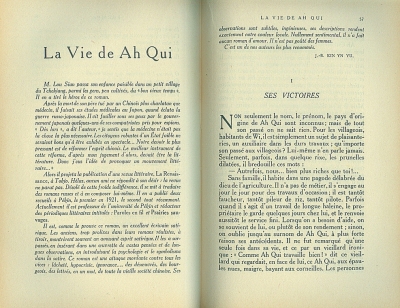

一九二六年五月十五日,“J.-B.敬隐渔”翻译的鲁迅《阿Q正传》在《欧洲》杂志第四十一期上开始连载。这一期刊登的是敬隐渔写的前言和《阿Q正传》译文的前五章。余下三章在六月十五日出刊的第四十二期续载。这是法国主流文学刊物第一次以如此大的篇幅发表一部中国当代文学作品。这也是鲁迅的名字和他的代表作《阿Q正传》第一次为广大法国读者知晓。

三

说敬隐渔首译《阿Q正传》,根据何在呢?

关于《阿Q正传》的早期外文译本,著名前辈学者、外国文学和比较文学研究专家戈宝权在《〈阿Q正传〉在国外》一书中,通过许多考证梳理出这样一条脉络:

梁社乾,原籍广东新会,生于美国,早在一九二五年四月就和鲁迅通信,请鲁迅审阅他的《阿Q正传》英文译文;该译文于一九二六年由上海商务印书馆出版;

同年,在法国里昂学习的四川留学生敬隐渔把《阿Q正传》译为法文,由罗曼·罗兰介绍给《欧洲》杂志,连载于一九二六年五、六月份出版的两期;

梁译和敬译之后不久,在河南开封国民革命军俄国顾问团工作的王希礼(原名波·阿瓦西里耶夫)开始把《阿Q正传》译为俄文,但这个译本直到一九二九年才收入由列宁格勒“激浪”出版社出版的题名为《阿Q正传——俄文版鲁迅短篇小说集》;

《阿Q正传》的最早日文译本由井上红梅翻译,发表在一九二八年的《上海日日新闻》。

戈宝权结论道:“一九二六年,梁社乾用英文翻译的《阿Q正传》由上海商务印书馆出版,这是《阿Q正传》最先翻译成欧洲文字的译本。就在同一年,敬隐渔用法文翻译的《阿Q正传》,又发表在巴黎里埃德尔书局出版的《欧洲》杂志上。”似乎梁社乾的《阿Q正传》英文译本才是最早的“欧洲文字的译本”,而敬隐渔译的《阿Q正传》仅为“最早的法文译本”。

且不论在国内出版的梁的译本是否能和在法国主流杂志发表的敬的译本相提并论。至少可以说:仅凭梁译初版于一九二六年,就判定它早于发表于一九二六年五月和六月的敬译,理由并不充分。

要解决这个问题,唯有弄清梁译《阿Q正传》一九二六年出版的确切时间。而《鲁迅日记》一九二六年的两则记载恰好为我们提供了令人信服的答案:

(十一月)三十日:午后收商务印书馆所寄英译《阿Q正传》三本,分赠玉堂、伏园各一本。

(十二月)十一日:收梁社乾所寄赠英译《阿Q正传》六本。

由鲁迅这两则收书记录可以判定:出书后,商务印书馆同时寄奉样书给鲁迅和梁社乾,而梁社乾从商务印书馆接到样书后再寄给鲁迅,所以商务印书馆给鲁迅的样书比梁社乾的早到几天。由此可以推定,梁译《阿Q正传》实为一九二六年十一月出版。

总之,连载于一九二六年五月和六月号《欧洲》杂志的敬隐渔的《阿Q正传》法文译本,比梁社乾的英文译本早了半年左右;敬译本是《阿Q正传》最早的外文译本,敬隐渔是把鲁迅推向世界的第一人。

四

上世纪二十年代前期,鲁迅虽已有《阿Q正传》等一批好作品问世,成为中国文坛令人瞩目的人物,但敬隐渔早在这时,在其为《欧洲》月刊发表敬译《阿Q正传》而写的前言中,就态度鲜明地肯定鲁迅的成就“超越前人”,肯定鲁迅是“最著名的中国作家之一”,给予鲁迅崇高的评价,充分表现了他对鲁迅历史地位的远见卓识。正是他对鲁迅的深刻理解和高度推崇,决定了他向西方译介中国当代文学时首先选择鲁迅及其《阿Q正传》。

文学杰作无不拥有深邃的思想内涵和鲜明的艺术特色,因而其翻译也是一项富有挑战性的工作。鲁迅的《阿Q正传》有着独特的立意、独特的人物、独特的手法、独特的风格,是中华民族文化的典型产物,同时又具有鲜明的个人特色。它与饱含乡土乡情的《故乡》不同,语言的艺术风格更靠近作者的杂文,洗练、遒劲、老辣、耐人咀嚼。它同时又富有颇具地方特色的语汇,“行状”“真能做”“押牌宝”“转折亲”“着了道儿”等等,需要从中文向结构和习惯迥然不同的拉丁语族的法语巧妙地移译。总之,要通过翻译尽显其内涵和神韵,难度非同一般。

生长于美国的梁社乾,精通英语,但他在《阿Q正传》英译中表现出的对翻译艺术的掌握却差强人意。鲁迅在《〈阿Q正传〉的成因》一文中称赞他“译得很恳切”。实际上,他的“恳切”却是直而不顺。正如署名“甘人”的作者在《北新周刊》上发表的《阿Q正传的英译本》一文中所说:“惟其因为太恳切,反见得译文有些僵硬与不自然了。”梁社乾对小说所写的事物也不够熟悉,鲁迅在《〈阿Q正传〉的成因》中就委婉地指出“偶然看见还有可以商榷的两处”,一是“三百大钱九二串”,二是“柿油党”,均译得欠妥。

用法文翻译《阿Q正传》的敬隐渔虽非生长于法国,但他自幼在四川彭县白鹿乡的深山老林里、天主教修院特有的拉丁文和法文环境中生活和学习,法文和拉丁文一样,犹如他的第二母语。另一方面,尽管修院的高墙把他与世隔绝,他却心有灵犀般地自学中文,打下了深厚的中文和国学根基。首译《阿Q正传》的他,虽只有二十四岁,却已是一个相当成熟的作家和翻译家。他的《阿Q正传》译文的前言表明,他对鲁迅其人及其作品有着深刻的研究和精辟的见解。正如他对罗兰所问的八个词语的解答所显示的,他对《阿Q正传》笔下的事物乃至风土人情,都有相当的了解。《阿Q正传》的法文首译由敬隐渔完成,可谓适得其人。

鲁迅杰作《阿Q正传》的语言风格在敬译中获得了很好的再现。鲁迅这部作品中那些会令首译者为难的坎儿都在译文中迎刃而解。某些处理别出心裁,令人叫绝,例如把原作中“大团圆”匠心独运地译为“再见”,极好地呼应了阿Q那句“二十年后又是一条好汉”的豪言壮语。敬隐渔出色地完成了首译的使命。文学大师罗曼·罗兰和《欧洲》主编巴萨尔耶特对敬译《阿Q正传》的热情称赞就是明证。笔者反复阅读敬译法文《阿Q正传》,也留下几近完美的印象。敬译《阿Q正传》堪称中文法译不可多得的逸品。

敬译《阿Q正传》后来收入一九二九年出版的敬译法文本《中国现代短篇小说家作品选》,这部小说选又被译成英文和葡萄牙文,在西方更广泛地流传。

敬隐渔首译《阿Q正传》九十多年过去了!每当忆起中国翻译史和中外文学交流史上的这段佳话,我眼前就浮现出里昂福尔维耶尔高地亚历山大广场那幢三层小楼,勤勉的敬隐渔在那里埋头翻译“那篇中国小说”;继而是施沃舍街五十号的那处平房,敬隐渔在同一天晚上写信感谢罗兰大师修改他的译文,向鲁迅报告自己的法译《阿Q正传》即将在《欧洲》发表的喜讯……

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制