我第一次见任溶溶先生,是1984年10月29日,在金华的一个幼儿文学研讨会上。后来的三十多年间,我有幸在金华、昆明、上海、北京等地多次见到任先生。每次见面,都留下了十分特别、十分难忘的记忆。

记得2003年10月,宋庆龄儿童文学奖颁奖典礼在北京举行。其时,任先生已届八十高龄,是那一届“特殊贡献奖”的获得者。一天晚上,一群中青年作家和学者在我的房间里聊天。从走廊经过的任先生听着这屋里热闹,便走了进来。大家热情相迎,纷纷让座。任先生也回应说,我最喜欢跟年轻人聊天了,从年轻人这里我可以得到很多新的知识和启发。聊着聊着,他忽然问:“你们猜我最喜欢看哪一档电视节目?”大家都猜不着。最后,任先生自己揭晓谜底说:“我最喜欢看天气预报。”看着众人纳闷的模样,他笑眯眯地接着说道:“你们想,同一个时间,这里很冷,那里却是很热;这里下着雨,那里却是大太阳,这多有趣、多好玩啊。”

那一刻,我忽然意识到,无怪乎任先生会一辈子与儿童文学结缘如此之深。在天性上,他无疑是最接近童年,最接近儿童文学的——他是一个天生的儿童文学家。

任先生属于法国哲学家加斯东·巴什拉所说的那类少数之人,他们一生都幸运地葆有一个孩子气的灵魂。这份孩子气里不只有一颗单纯的童心,还因历经成熟的生活经验和体悟的淬炼,而成了一种生活的境界。任先生有一首儿童诗,题目《下雨天》,说的是下雨天坐着飞机,“顶着滂沱大雨”飞到空中,看见云层之上,原来晴空万里:“……大雨倾盆时候,/你也不妨想想,/就在你头顶上面的上面,/依然有个太阳。”那样的平实而达观,朴厚而阔大,可不就是他本人的写照。

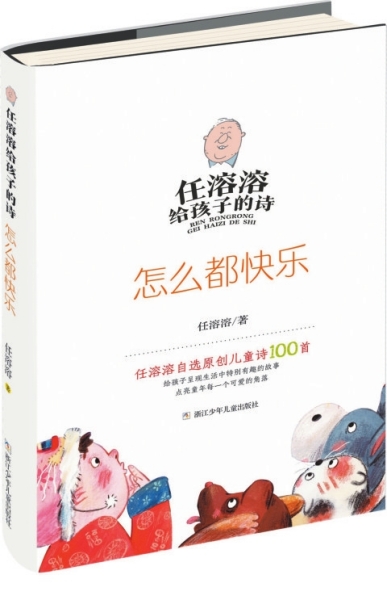

有的时候,他自己就是那个太阳。读他的童诗,我常常会有这样的感觉:跟随着他的目光、感觉,生活中那些有趣、可爱的角落,忽然也给我们瞧见了。他的许多儿童诗,往往光听题目就让人感到幽默别致、趣味盎然:《告诉大家一个可以大喊大叫的地方》《请你用我请你猜的东西猜一样东西》《一支乱七八糟的歌》《我是一个可大可小的人》《毛毛+狗+石头-石头》。这些看上去稀奇古怪的标题,写的却是最普通寻常的生活。《告诉大家一个可以大喊大叫的地方》,写一个孩子,感到没有一个地方“可以痛快地叫”,最后,意外发现了“可以大喊大叫的地方”:“请大家在别的地方,/千万不要吵闹,/万一实在憋不住了,/请上这儿来叫。”诗歌写得一波三折,引人入胜,其实就发生在孩子最熟悉的学校、家庭和常见的公共场所。这个“可以大喊大叫的地方”,就是运动场。

《请你用我请你猜的东西猜一样东西》,开篇就吊足我们的胃口:“世界上有一样最好的东西,/而且神奇,”这个“最好”而且“神奇”的东西,“我有,/你有,/大家有”。那么,“请你猜猜我说的这个东西,/到底是个什么东西,/可你猜我说的这个东西,/正好要用/我请你猜的这个东西”。语言游戏的幽默里,作者到底也没有揭示谜底,但小读者最后一定会明白,因为它就在我们每个人最日常、最熟悉的生活经验里。

任先生的儿童诗就是这样,明明是平平淡淡的寻常事体,给他一写,就变得那么好玩,那么“神奇”。他有一首童诗,题目就叫“没有不好玩的时候”。读他的诗,再回看自己的生活,我们也会变得更加敏感和快活起来:啊,这个平平常常的世界,原来是这么奇妙,这么有趣。

当然,它们不仅是奇妙和有趣而已。比如,《我是一个可大可小的人》,让一个孩子自述生活中的小小烦恼,用的是喜剧的口吻:“我不是个童话里的人物,/可连我都莫名其妙:/我这个人忽然可以很大,/忽然又会变得很小。”这种“可大可小”的感觉,大概是每个孩子都经历过的日常体验,说开来好像也没什么。但仔细琢磨,在它的喜剧和自嘲背后,我们是不是也会发觉,有一个孩子渴望理解的声音?比如,《我听着他长大》,别出机杼地从“听声”的角度呈现一个孩子的成长。从大声嚷嚷的“哇哇哇”,到开口学话的“叽里呱啦”,到伶牙俐齿地“讲故事”,再到气派沉着的“声没啦”,虽只闻其声,却如亲见其人。在作家对童年各个生长阶段特点的准确把握和生动呈现背后,令我们在微笑里还怦然心动的,是那种伴随时间流逝、生命成长而来的奇妙慨叹。在这些诗歌的游戏感和幽默感背后,总还有些什么,让我们不只是把它们当作简单的游戏和娱乐。那种敞亮的欢乐和明快的幽默,是由结结实实的生命体验和关怀里孕生出来的内容。

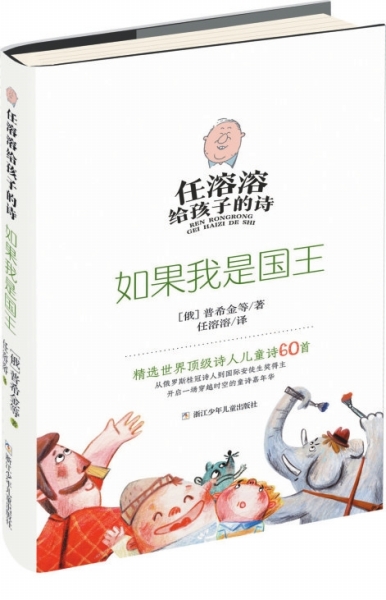

如果你去读任溶溶先生的翻译作品,特别是他翻译的儿童诗,一定也能从中读出这种滋味。我一直认为,任先生的儿童文学翻译,很大程度上也是再创作。那些经他翻译的儿童诗、童话、儿童小说等,语言的风采和个性,一望即知是任氏手笔。读马雅可夫斯基、马尔夏克、米哈尔科夫、林格伦、罗大里、科洛迪等,他的译文,往往也是我最乐于推荐的版本。

近些年来,烦琐生活中的乐事之一,是收到任先生手书的信笺。虽然知道他平时已戴氧气面罩活动,可是每每看到信笺上思力敏捷,笔力遒劲,知道他身体照样康健,精神照样矍铄,实在由衷地高兴。2016年10月的一天,他写信来,专门询问一组词的金华话发音。我知道任先生在语言一事上向来兴致勃勃。为了不负他的托付,我当即找了一位本地长大的研究生帮忙,并嘱请“动作要快”。因年轻人对方言里的某些发音也没有把握,她又辗转去请发音更纯正的本地同学录音并标注了发音。次日任先生收到音频文件,又复一信:“你一定很好奇我为什么对这些词的金华话发音有兴趣?”原来他虽祖籍广东,生在上海,却对金华有一份特殊的感情。我想起前些年读到过的任先生《我是什么地方人》一文,其中有云:“我在上海图书馆看到了一本广东鹤山县志,那上面说,广东鹤山的任姓,其始祖都来自浙江金华,是南宋时逃难到广东落户的。也就是说,我童年在家乡拜祭的老祖宗,正是这些南宋从金华逃难到那里的人。那么我的祖宗是浙江金华人,我的祖籍也就是浙江金华了。从此我碰到金华人就说自己的祖籍是金华。”2016年其时,任先生已届93高龄,他对生活的蓬勃兴致和探究热情,实在令我敬佩不已。

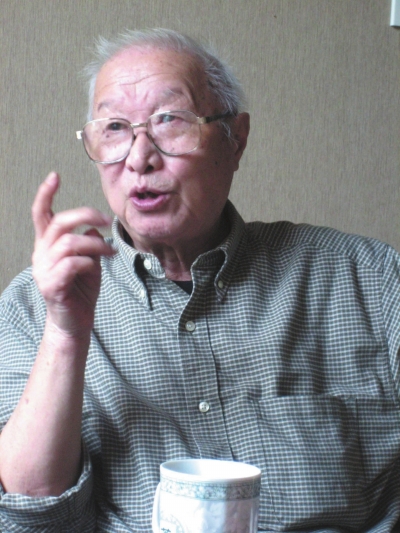

2017年4月8日,我去上海泰兴路任先生府上探望老人家。那是一个阳光晴好的下午,任先生的家人迎我们进屋。素朴清简的小屋里,任先生坐在桌边,戴着氧气面罩跟我们打招呼,美滋滋谈起他近来正在看的电视剧及剧中人的语言。他的面前放了一个小本子,里面记着每天的日记。我看到的任溶溶先生,还是那个天真而睿智的长者,他的身上仿佛住着一个永不老去的大孩子。那种天性里的单纯与爽朗,天真与豁达,以及对生活永远怀着的新奇感和热情,总叫人惊喜而又羡慕。他的作品,不管是童诗、童话、故事、散文随笔,还是绝妙的译作,我都喜欢,而且是满怀敬意地喜欢。我从任先生的文字里,读到了汉语白话文艺术的一种最生动的简约和最活泼的智慧,也读到了这些文字的背后,一个率真可亲、丰富可爱的灵魂。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制