记忆深处的梦家先生

我不是陈梦家先生的合格学生,因为领受他直接教诲的时间很短,自己又不够努力,未能成才。回想第一次和梦家先生见面是1956年暑假,在故宫的铜器鉴定会议上。那时有八位著名的青铜器专家应聘为鉴定委员:徐森玉老前辈75岁,郭宝钧、容庚、于省吾、王献唐四位60多岁,唐兰和商承祚50多岁,最年轻的陈梦家45岁。另有张政烺、罗福颐应邀参加,还有几位修复技师列席。我每天从北大跑去旁听,半个多月摩挲铜器不下两千件,收获甚丰。当时,《殷虚卜辞综述》刚刚出版,梦家先生踌躇满志,给人的深刻印象是风华正茂、见多识广,具有敏锐的鉴别眼力。

我对梦家先生的第二个记忆犹新的深刻印象,是1956年暑假后分配到考古所工作不久,听他说的一番话。一天下午,他来我们新到人员的办公室闲谈,语重心长地说:“从事学术研究不是八小时工作制,每天除掉吃饭睡觉,应该全副精力投入学术研究。晚上去吉祥戏院看戏,散戏回家至少还可以工作两个小时。你们年青人要好好地努力啊!”

1957年春季,考古所为新到大学生确定导师,经过双向选择,我成为梦家先生为导师的研究实习员,但这师生关系维持不到半年时间。我在梦家先生的指导下只干过一件事情,帮他看一遍容庚、张维持合著《殷周青铜器通论》的书稿,协助进行配图。就是根据作者开列的清单,从几十种中外文图录中找出300多件铜器的图像,交给照相人员翻拍,最后将整理好的照片交给编辑人员编排。梦家先生被错划成“右派”以后,在当时的形势下要求“划清界限”,我便不敢与他再有个别接触。

顺便说清楚一件事,不久前作古的李学勤于1957年秋在《考古学报》发表一篇《评陈梦家〈殷虚卜辞综述〉》,这不是他主动投稿,是我去约他写的。那时,我在考古所从事秘书工作,经常奉命出去跑腿。“反右”时通知一些人参加“批判会”,至于通知后你来不来参加、来了怎样发言,那是另一回事。于省吾明确表示拒绝来考古所参加“批判会”;唐兰却在会上讲过一些不妥当的话,并且在刊物上发表。不过,1978年冬当考古所为梦家先生开追悼会时,我去通知正在病中的唐先生,他沉默片刻以后说了一句话:“梦家还是有贡献的。”这就是承认,1957年贬损梦家先生的那些话,都是错误的。

我对梦家先生重要学术成就的认识,还是文革以后,遵照夏鼐先生的吩咐,为《中国史学家评传》一书撰写陈梦家的评传文章,继而又主持整理他的学术著作,从而日渐加深认识。1977年中国社会科学院成立后,考古所的业务工作走上正轨。1979年3月在考古所重新成立的学术委员会会议上,根据夏鼐的提议决定,恢复陈梦家筹划多年的《金文集成》编纂工作,组织整理陈梦家学术著作,统一交给中华书局出版。两个方面工作都责成我主要负责。这到现在正好是四十年。

“陈梦家著作集”的出版

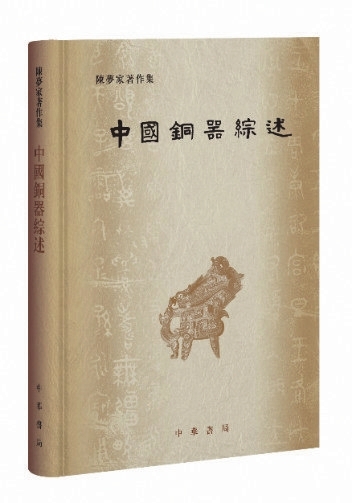

关于陈梦家的学术著作,除由中华书局1980年出版他生前编定的《汉简缀述》(徐苹芳整理)、1988年重印《殷虚卜辞综述》以外,花费力气最大的,还是我们1979年着手整理、1982年交稿的《西周铜器断代》。这三部书,都是梦家先生四五十岁时的著作。《断代》一书的整理由我统筹,陈公柔、张长寿、周永珍、张亚初等参与,张亚初出力最多。出版方面,先由赵诚任责编,进行很长时间的铅排,曾刻字数千;后来在屡经校改和赵诚退休的情况下,铅排工艺被淘汰,改由俞国林任责编,重新进行电子照排,经过极大的努力,终于在2004年推出。随后,俞国林又负责打造“陈梦家著作集”,2006年出版的《中国文字学》,包括梦家先生28岁和32岁的两项文稿;2016年出版的《陈梦家学术论文集》,半数以上论文是他40岁以前的著作。而这次出版的两部书,《美国所藏中国铜器集录》(订补本)(简称《美集录》)和《中国铜器综述》(中译本)(简称《综述》),则是梦家先生36岁前后的著作。这么一系列皇皇巨著,着实令人叹服。现在,陈梦家学术著作的整理基本告一段落,还有《北欧所藏中国铜器集录》(220件器)已经交给中华;加拿大所藏出土铜器,是否整理尚待考虑;西欧(英、法)的铜器资料,梦家先生收集不多,没有写出文字稿;另有关于古代度量衡的几篇未完稿有待整理。

梦家先生无论研究甲骨文、殷周铜器,还是研究汉代简牍及其他方面,都融会贯通、自成体系,取得了高水平的学术成果。我觉得,梦家先生论著的突出特点是,旁征博引,触类旁通,逻辑严密,自成体系。当然不免会有个别疏漏,但总的说来,在许多方面超越了前人的水平。这同他勤奋的治学精神,妥善的治学方法,是分不开的。他以极大的魄力,有计划地进行多方面探讨,大处着眼,小处着手,由此及彼,逐步地深入与扩大,做的是全面性的综合研究。涉及哪个领域,就对哪个领域的已有资料和研究成果,进行尽可能彻底的清理。他不主张在枝节问题上钻牛角尖,也不赞成没有明确目标地做卡片。

老一辈青铜器专家中接触实物最多的一位

梦家先生原计划将他在欧美各国收集的中国铜器资料汇编为《中国铜器综录》,他在总序中颇为自得地说:“所录彝器约在二千器以上,较之1933年梅原末治在欧、美搜集印行的《支那古铜菁华》彝器三册所录的二百五十器,数逾十倍。”所以仅就青铜器研究而言,他是老一辈青铜器专家中,亲手摩挲实物最多的一位。国内的老一辈专家,只有唐兰曾于1950年代前期出访瑞典数日,其他先生都没有机会直接接触流散海外的中国铜器。赵萝蕤教授在《忆梦家》一文中,对他在美国执着地收集铜器资料情形作过生动的回忆。芝加哥艺术研究院的潘思婷女士,也有很好的叙述(见《综述》附录)。梦家先生曾告诉我,当年去瑞典远东古物博物馆参观时,馆方允许他抽取资料柜中存储的铜器照片,把手指都弄疼了。1970年代中国出土文物展览在加拿大展出,史树青参加开幕式归来对我说,安大略博物馆的人员反映,多年来只有陈梦家逐件看过他们收藏的中国铜器。

由于梦家先生在研究方法上,接受现代考古学理念,较早地根据大量资料进行铜器形制和纹饰的类型学分析,对郭沫若创立的“标准器断代法”和容庚的商周彝器研究,作出青铜器研究史上具有划时代意义的重大发展。他更加注重所考器铭内容的多方面关联,进行形制和纹饰的详细对比,力求对相关资料作彻底的清理,并且关注同时期的出土陶器,等等。这种研究方法,在《美集录》中已经有所体现,《西周铜器断代》则有更加充分的展示。《综述》十五章的独到之处,我只想指出,仅“术语”一章,规范铜器不同部位的名称就很有意义。

《美集录》一书的整理和《综述》一书的中译,以及责任编辑的核校工作,都难度较大,相当费力。两部书的责编李碧玉女史,既善于发现书稿中的问题,又不妄加改动。3月份付印前半个多月,几乎每天发微信与我商讨问题。她为梦家先生学术著作的出版,作出了许多可贵的具体贡献。为了给读者提供更多的方便,我们对于重新出版的《美集录》,进行了必要的订补。图版部分,不仅全部用陈梦家生前捐赠考古所的大幅B5照片进行高清晰度扫描,而且设法寻求资料,补齐旧本因制版时丢失而空号的图像,又增加30多件原先仅有拓本的铜器图像;说明部分,订正了我们编纂《金文集成》时发现的个别失误,对书中收录的器铭及提及的关联器铭都加注《金文集成》器号,并且注出所知个别收藏处所的变动情况。这两部书,印制精良,装帧朴素大方,售价又不算高,大家都会感谢中华书局。

陈梦家先生正当年富力强的盛年,不幸罹难丧命,是中国考古学界的重大损失。回想第一次见梦家先生的时候,我刚满21周岁,现在已经将近84岁,不学无术,再也干不成什么了。当前青铜器研究的各方面条件十分优越,与梦家先生在世的时候不可同日共语。我相信年青学者一定会发扬梦家先生的治学精神,在新的历史时期取得更加优异的成绩。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇