辨认故宫的历史

民国时期的故宫博物院院史是个不容易界定的概念。一百年,不能说近,但身处故宫博物院之中,很难把我们叫做“从前”的人和事情当历史看。

在我的家庭里,祖父、两位伯父、父亲都有服务于故宫博物院的经历,家族成员的历史、家庭的历史与故宫博物院的历史有很多的交集。抗战中,两个伯父和父亲母亲都去了四川,我的哥哥1943年出生在重庆战时的红十字医院,长在粮食部宿舍,也就是故宫人当时都熟悉的海棠溪,所以在名字中留了一个“海棠溪”的棠字。一年年的,在家庭的讲述中,很多故宫历史上的事件,人名,地名渐渐化作典故,让晚生的后辈也耳熟能详。

院中诸位前辈先生的名字也就是这样熟悉的。尽管从未见过面。

抗战时,父亲还没有正式参加故宫工作,只是到1944年冬季,才因临时展览被借调。“马院长命我和王世襄兄参加这次在重庆中央图书馆举办的历史展览,以前我只是故宫的职工家属,到这时才实地参加工作,包括装车、押车、卸车、抬箱子和开箱整理,以及写说明、写卡片等等,脑力体力一齐干。这部分展品就是曾在伦敦展览过的珍品,每件文物我都过一下手,真是莫大享受”。

1994年国家文物界第一个代表团访问台湾,父亲在台北外双溪的故宫博物院参观,《民生报》以“故宫博物院 隔海故人来”为题,发了一篇专稿,压题照片上,父亲凝神细读的孙过庭书谱的长卷正是抗战在重庆做“蓉展”时候经手的文物之一。也就是在这一次,见到了阔别多年的“心如大哥”那志良先生。2002年,王淑芳大姐(那志良先生的儿媳)来北京,看望父亲,带来了那先生去世的消息和《典守故宫国宝七十年》这本书。这一年的冬天庄灵大哥来北京,电话中介绍自己:“我是庄家的老四,我叫庄灵。”端正清晰。不是台湾国语,也不是我们在公交车上听到的北京话,虽然还未见面,声音和说话方式让我有家中长兄的感觉。次日庄先生到办公室见父亲,送给父亲庄尚严先生的《山堂清话》与书法作品集,又随父亲参观了古物馆的旧址(今天是科技部),那是庄尚严先生、王世襄先生,也是我父亲进入故宫最早的一处工作地点。

2003年父亲去世,三伯父去世,上一辈人没有了,带着他们熟知的一切,惯常的随口发问与讲述从此不再。

以掌故与院史并重的故宫丛书系列,也恰从这时开始启动。

今天我所能够了解的所有关于故宫历史的点滴,也就是从这样的自负其责的工作积累中得到。

看见了大伯父

有关故宫早期历史的出版物中,那志良先生的《典守故宫国宝七十年》与庄严先生的《山堂清话》(出版时更名为《前生造定故宫缘》,取自原书中一个章节的名字)两书,先后都由我来做责任编辑,是在父亲去世的这一年开始。

为方便今天的读者理解当时人当时事,编辑这两本书时,查阅了故宫博物院的档案和大量民国时期的出版物。同时也希望选择适当的档案和图像加入。档案数量多,可选择的余地也大。油印的故宫职员名册中,选择一页同时有庄尚严与那志良二人的。“庄尚严,字尚严,京兆大兴人,官菜园二十二号,兼任古物馆并文献馆事务”,“那志良,字心如,京兆宛平人,妙应寺平民中学,编目股书记兼任古物馆事务”。

照片上的人,认识的少,不认识的是大多数,可选择的照片少,没有余地挑选。其中一张故宫博物院南京分院保存库落成的纪念照,意义不同寻常,十数人之中,只能认出居中二人是院长马衡先生与蔡元培先生。毕竟照片的题记“国立北平故宫博物院南京分院保存库落成纪念中华民国二十五年九月二十六日”让我无论如何不能放弃,近百年的事与人,虽然身经者都已经离我们而去,期待的是,也许什么时候就会有读者在书中惊讶地发现了自己的父亲或者是祖父。

过了七年,2010年我才又在故宫文物南迁史料中,看见了马衡院长为保存库签署的批示,“仓库工程已由行政院级审计部派员验收,所有本院接受事宜派黄念劬朱家济办理具报。衡九月廿六日”,也发现了保存库落成照片的完整版。合影者共有二十五人,原来看到的部分只是中间,在曾经折起来的部分,认出了大伯父朱家济,还认出了保存库的设计师赵深。批示上的时间与照片题记上完全一致,就是庆祝落成的这一天。

于我而言,熟悉文字内容的过程是一个走进往昔时光的亲切的过程,自幼家中耳熟能详的人名地名事件一一浮现,勾连成更为清晰的片段。这些片段就是战时的故宫与战时的故宫人,有家人,有知道的人,还有原来完全不知道的人。这些人的籍贯,工作中的搭档,他们的面貌,个子的高矮,签名的习惯……

两张温泉合影

战争中的图像资料本来不多,经过一个甲子的种种变故就更少。协助庄灵先生出版《前生造定故宫缘》的过程中,得到大批保存完好的图像,为这段历史提供了珍贵的原始资料。其中被称为南温泉留念的大合影就是庄严先生家藏的,这张合影发表较早,流传很广,最初除去那先生庄先生两家人,叫不上名字的人很多。2010年筹备南迁史料展览过程中,庄灵先生再次提供原照相,正反两面高清扫描之后,看见了照片背面庄严先生特意记录下来的意想不到的信息——所有的拍照者的姓名,还原了那一刻的历史原貌。因此,在故宫南迁史料展中,二十八个合影者才第一次完全标注了姓名。

认识的人多了,公开的档案多了,未知却也随之更多。欧阳道达先生的子女与梁金生先生都说,小时候看到过的大合影不是这一张,景色,构图,合影的人都不是,下落也一样,都是“文化大革命”初起就烧掉了。据身历者回忆,抗战胜利,准备北返复员。故宫博物院的重庆院部是有计划的给大家组织了留影纪念这件事。有各个家庭的,也有按工作部门的。大的集体合影应该有两张,庄先生提供的是南温泉,另一张没有见到的是北温泉。

2010年底,传来意想不到的消息,欧阳的家人找到了一个叫孙家耕的故宫人。在一张1948年的名单上,他是赴台押运人员——“第三批卅八年一月廿九日启运计九七二箱孙家耕王程吴凤培”。孙家耕从北平艺术专科学校毕业,经人介绍进入故宫博物院,文物复员到南京之后,孙氏回上海探亲,之后人事变化比较大,未能再回故宫。1949年之后辗转沈阳、北京、兰州多地。在兰州教师任上退休。我们上门时,他正在北京女儿家中养病。见面时非常兴奋,拿出家里的相册,为我们一一讲解。

从孙家耕处,欧阳家与梁家的说法得到证实,的确有第二张大合影,也就是北温泉合影。照片中有欧阳道达一家,欧阳南华、梁廷伟,梁匡启夫妇,李怀瑶、张德恒、王程夫妇、励乃骥夫妇、冯汝霖。只有王程夫妇是两张合影都参加了。仍有一人不认识。

身边,是一群满头华发的人为自己幼时的记忆得到证实欢欣着,纸上,在档案袋中沉默六十年的名单,被逐一填补上正当好年华的面孔,岁月的烟尘散去,我们与历史对面凝视。

战时的诗

战争来了,冲散了原来的家庭结构,友朋交往,却也缔结新的情谊。文字往还以至家信、日记中都留下了那时南迁故宫人的心境与信念。

那先生在《典守故宫国宝七十年》说蜀道艰难:

想到前人曹伯启的《南乡子》词来了。我最爱他这首词,原文是:

“蜀道古来难,数日驱驰兴已阑,石栈天梯三百尺,危栏,应被旁人画里看。

两握不曾干,俯瞰飞流过石滩,到晚才知身是我,平安,孤馆清灯夜更寒。”

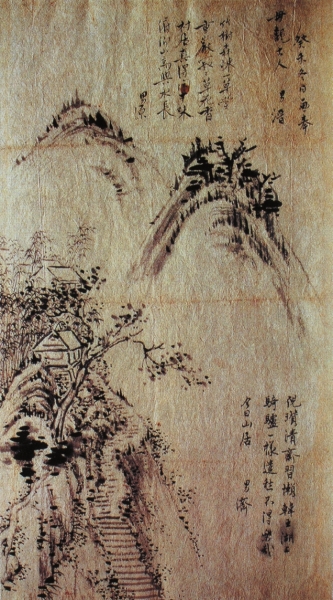

我托好友欧阳道达先生替我写了一幅中堂,他的字又写得十分好,我把它好好保留起来了。

2005年那志良先生家人捐赠一批院史方面的档案给故宫博物院,其中就包括这幅中堂。

虽然文字已经读过,但直到2010年为筹备南迁史料展览,我才第一次面对这件作品,第一次读到欧阳先生的跋。不仅是我,不仅是观众,也包括欧阳先生的所有子女。

北平故宫南迁文物复于廿六年秋避寇西迁,分道入蜀,其遵路经豫陕而迁储峨眉山下者,乃吾友心如兄主持始终。是役历时两载,往返川陕道上,如曹伯启南乡子词所称道诸般境界,一一躬历,故于人生安危,世路夷险,体验心会,弥觉亲切。寇退乱平,文物行将北还,回首往事不无逝川之感,爰属书曹词,聊记鸿爪云。中华民国卅四年冬十月,邦华欧阳道达。

故宫藏品中有马衡院长一副篆书联,联文是“护持故宫庶物,来做峨眉寓公”,边跋是“廿八年夏自成都移故宫文物于峨眉,石鼓与焉。因集其字为联以纪念之。鼓文以寺为持,以乍为作,蒦頀古故勿物糜眉古通。卅三年秋鄞马衡书时为寓公已五年矣。”2010年参加重走文物南迁路活动中,看到马院长华严洞的题壁,庄尚严先生日记中记载“卅二年叔平师因事至安小住月余,一日酒后忽发逸想,老头子竟攀梯登三丈许,亟崖大书百余字,可作纪念。”在峨眉山看到上款果龄上人的联“山灵笑我多事,今夕与君谈诗”,不由对酒后会发逸想的“老头子”——马院长生出可亲可爱的感觉。

我家里有一封旧信,是父亲弟兄三人抗战时写给祖母的。草纸上寥寥数笔极简的山水,状写在重庆居住的环境。白处是三人各自写下的一句话,或几句诗。父亲署“癸未冬日画奉母亲大人。男溍”,三伯父的是“竹林森疏一草堂,重岩寂寂草花香。村居真得闲中味,俯仰山高与水长。男源”,大伯是“倪瓒清斋懒习,韩王湖上骑驴。一样遣愁不得,乐哉今日山居。男济”。

祖母在沦陷中的北京,则以抄写白居易诗集来排遣做母亲的倚门望闾之苦。

大伯父抗战时期在四川遇见自己的妹夫,我的表姑父,画家秦宣夫,曾经有一首谢秦宣夫画像的诗:

秦郎跋涉几千里,客中相逢杂悲喜。弄笔从容语默间,已写吾真落斯纸。棠棣春风安可希,今朝权向画中归。省视阿兄犹故态,未应羁旅减腰围。平居未解伤局促,流离耻作穷途哭。夫子何常陋九夷,苏卿遂份安殊俗。屈指还家亦有时,此事不问心当知。筑中雨似巴陵雨,点点寒声下碧池。

画像早已不知下落,倒是这首诗,辗转传到了我这一辈人。

“平居未解伤局促,流离耻作穷途哭”两句尤其说出了那一代人非常普遍和突出的精神,无论出身,无论男女,敢于担当,耻于叫苦。

如果说战争的历史值得记忆,就在于记得和崇敬这样一种不可征服的精神吧。

不知杜鹃花

《杜鹃花》是一首歌,抗战时期的流行歌曲。

还是2010年重走文物南迁路的途中,6月8日,贵州,往机场的路上,夕阳满天。车中,庄灵先生与傅申先生说起读小学的事,不知怎么唱起了歌,余范英先生也立刻加入进来。朴素清纯的歌声,丝毫不觉得是三个七十岁的人在唱。问了庄先生,告诉说歌叫《杜鹃花》,作者叫黄友棣。7月4日,黄友棣以百岁高龄在台湾去世,媒体用了“世上已无黄友棣,谁人不知杜鹃花”的标题缅怀他,说明他被人接受和喜爱的程度。

从2002年第一次读《典守故宫七十年》至今,十年中因编辑出版而与故宫历史相遇,我是荣幸的,因为这是一项父亲期待许久却始终没有见到结果的工程。我从空白开始,随着书的编辑与出版,最初隔膜的书中人与事,也仿佛与家中的讲述一般,变得熟识起来。细读父亲的书,一如他在的时候与他交谈。学习他的方式,解决自己的困顿。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制