作为一位主要生活在布拉格、用德语写作的犹太作家,弗兰兹·卡夫卡(FranzKafka,1883—1924)深受中国古代文化的影响,如今他又反过来参与着中国当代文化的生成与建构。法国当代著名哲学家、社会学家让·鲍德里亚曾说:“今天一切都是文化的”,而随着卡夫卡重要性的日益凸显,在某种意义上,我们或许可以说今天一切文化都与卡夫卡不无关系。在《卡夫卡与中国当代文化》一文中,我国著名卡夫卡研究专家曾艳兵教授认为:“卡夫卡对中国当代文化的影响几乎遍及各个领域,譬如文学、电影、音乐、绘画、传媒、旅游、餐饮、房产、家具、装饰、婚纱摄影、女鞋等。卡夫卡在中国当代的影响几乎超过了任何一个当代外国作家。”并介绍分析了进入中国高考作文题的卡夫卡、进入中国大众文化的卡夫卡和进入中国千家万户的卡夫卡。这些“中国的卡夫卡”是卡夫卡与中国当代文化之关系的具体体现。本文选取诗歌、音乐、房产、汽车、健身、美容、餐饮等几个领域,进一步探讨中国当代文化中的“卡夫卡元素”,以期对该问题作一补充和扩展。

卡夫卡与中国当代诗歌

在文学领域,卡夫卡及其作品不仅对中国当代作家(如宗璞、残雪、莫言、余华、格非、阎连科等)有着广泛而深刻的影响,对中国当代诗人也产生了不容忽视的指引作用。他们敏锐地捕捉到了卡夫卡的诗性美学,并纷纷作诗献给卡夫卡,如海子的《给卡夫卡》、张枣的《卡夫卡致菲丽丝》、王家新的《卡夫卡》和《布拉格》、木心的《卡夫卡的旧笔记》、王一的《卡夫卡诗集》、朵渔的《仍然爱——致卡夫卡》和《雾中读卡夫卡》、张祈的《卡夫卡的中国之旅》以及顾潇的《读卡夫卡》等等,共四十余首,风格不一。诗人以诗歌的形式向卡夫卡致敬,不仅丰富了中国当代诗歌的题材,也进一步扩大了卡夫卡在中国的影响。

作为“业余作家”的卡夫卡,在其短暂的一生中创作了上百部短篇小说和三部未完成的长篇小说,并写下了大量书信、日记和随笔。他的小说在世界范围内广为流传,影响了诸多作家和思想家,一度被奉为“作家中的作家”。然而,卡夫卡的诗歌却鲜有人知,备受冷落。与专业诗人相比(至少从数量上来看),卡夫卡似乎连“业余诗人”都算不上,因为他保存下来的诗歌勉强只有18首,散见于他的书信、日记和笔记本中,多属“箴言诗”,短小、深刻而隽永。但正是这些诗作和其他作品一起构成了卡夫卡文学世界的全景,表明他在小说、诗歌、散文、戏剧(《墓园看守人》)四个领域内皆有所尝试。此外,卡夫卡还对许多著名诗人及其诗作发表过评论。

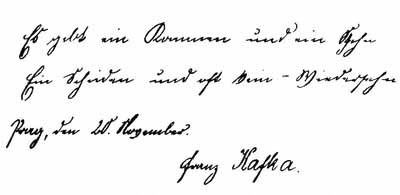

早在1897年11月20日,14岁的卡夫卡就在挚友胡戈·贝格曼(HugoBergman,1883—1975)的剪贴簿中写下两行诗:

Es gibt ein Kommen und

einGehn,

Ein Scheiden und oft—kein

Wiedersehn.

来了,走了,一旦离别——往往不能再相聚。

这大概是卡夫卡最早的文学创作。胡戈·贝格曼是卡夫卡中学时代的同学,他与卡夫卡的友谊持续终生,其中不免也有意见不合之时。1920年贝格曼携妻前往巴勒斯坦定居,后在耶路撒冷的希伯来大学任教。正是受贝格曼的影响,1922年,病重的卡夫卡曾有前往巴勒斯坦开始新生活的计划。美国著名作家、卡夫卡传记作者恩斯特·帕维尔(Ernst Pawel,1920—1994)认为:“这首诗刻上了典型的‘卡夫卡式’的记号,预示了卡夫卡同贝格曼若即若离的友谊。”(《理性的梦魇:卡夫卡传》)的确,这首诗只有短短的两句,诗中略带悲观情绪,体现出青年卡夫卡的敏感特质。在卡夫卡的精神世界中,“孤独”似乎从未缺席,正如诗中所表现的那样,“来”与“聚”只是暂时的,“去”与“别”才是永恒的。结合卡夫卡日后的情感经历,我们亦可将之看作是卡夫卡对友情关系与爱情关系乃至人生境遇的“预言式书写”。而在中国当代诗坛中,大概只有海子可称得上是“预言家诗人”。1986年6月16日,海子写下一首给卡夫卡的诗:

给卡夫卡囚徒核桃的双脚

在冬天放火的囚徒无疑非常需要温暖这是亲如母亲的火光当他被身后的几十根玉米砸倒在地,这无疑又是富农的田地

当他想到天空无疑还是被太阳烧得一干二净这太阳低下头来,这脚镣明亮无疑还是自己的双脚,如同核桃埋在故乡的钢铁里工程师的钢铁里

卡夫卡与海子,一个写小说,一个写诗,都是极为童真的人,他们的作品都具有强烈的梦幻性色彩。与此同时,他们又都非常敏感,热衷于探讨和描写死亡,最终都过早地离开了世界。在自杀的问题上,人们通常会认为海子或许比卡夫卡勇敢些,但是,按照卡夫卡对“自杀”的理解,“延续,献身于生活……才是冒风险的勇敢行为”。因此,卡夫卡不仅通过诗歌来体现人之孤独的宿命,也通过诗歌来抒写他的“自杀执念”。1920年,卡夫卡在笔记本中写下《我的渴望》:

我的渴望是远古的时代,我的渴望是当前,我的渴望是未来,

我带着这一切在路边警卫小屋中死去

一口直立的棺材,从来就是属于国家的一件财物。

我以此度过了我的一生:克制自己,勿去打碎它。

我的一生就是在抗拒结束生命的欲望中度过的。

从这首诗可以看出,卡夫卡不止一次动过自杀的念头,但最后都克制住了。他以文学和写作为武器,对抗着内心深处“自杀的诱惑”,抗拒着“自杀的欲望”。这种复杂矛盾的心理在《判决》《变形记》《在流放地》以及《饥饿艺术家》中都有所体现,它们造就了卡夫卡在文学上的巨大成功,也使卡夫卡最终能够免于自杀。

除海子之外,中国当代诗人中应属张枣在精神上最接近卡夫卡了。张枣的《卡夫卡致菲丽丝》是中国当代诗歌中与卡夫卡相关的重要诗作。该诗为十四行组诗,共九首(此处仅摘出第一首):

我叫卡夫卡,如果您记得我们是在M.B.家相遇的。当您正在灯下浏览相册,一股异香袭进了我心底。我奇怪的肺朝向您的手,像孔雀开屏,乞求着赞美。您的影在钢琴架上颤抖,朝向您的夜,我奇怪的肺。

像圣人一刻都离不开神,我时刻惦着我的孔雀肺。我替它打开血腥的笼子,去啊,我说,去贴紧那颗心:“我可否将您比作红玫瑰?”屋里浮满枝叶,屏息注视。

从诗中不难看出,诗人张枣十分熟悉卡夫卡的生平经历及其作品。该诗初看上去像是一首爱情诗,描绘卡夫卡与菲丽丝·鲍威尔初遇时的情形。但张枣后来解释道:“《卡夫卡致菲丽丝》,它与死者卡夫卡没太多实事上的关联,而是与我一直佩服的诗人批评家钟鸣有关,那是我在1989年6月6日十分复杂的心情下通过面具向钟鸣发出的,发出寻找知音的信号。”钟鸣之于张枣,犹如马克斯·布罗德之于卡夫卡,诗人通过写信的口吻作诗,来实现对“知音”的“寻找”,完成与“知音”的“对话”。

同时,诗歌之于张枣,犹如写作之于卡夫卡。当张枣遇见卡夫卡,“死者复活,生者死去”:“活着,无非是缓慢的失血。”(《卡夫卡致菲丽丝》第四首)但最终都会像“必死的、矛盾的”土地测量员一样,走向终极的死亡古堡,想逃也逃不掉。1924年6月3日,卡夫卡因肺结核病逝于维也纳附近的基尔林疗养院;86年之后,2010年的3月8日,张枣因肺癌病逝于德国图宾根大学医院。张枣拥有的,又何尝不是“卡夫卡的孔雀肺”呢?当他写下“墓碑沉默:读我就是杀我”(《卡夫卡致菲丽丝》第六首)时,又怎会不知,卡夫卡注定被读,诗人也注定被读,无数读者(“凶手”)涌向卡夫卡,也涌向张枣自身,误解(“杀死”)他们的原初意志,在他们构建的语言世界里走向迷途——而距离真正理解他们,尚有无比漫长的道路——直至今天依旧如此。

卡夫卡曾对古斯塔夫·雅诺施(GustavJanouch,1903—1968)讲过文学与诗人的不同之处,他认为:“文学力图给事情蒙上一层舒适的、令人高兴的光,而诗人却被迫把事情提高到真实、纯洁、永恒的领域。文学寻找舒适安逸,而诗人却是寻求幸福的人,这与舒适相去十万八千里。”看来,卡夫卡十分肯定诗人在揭示事物真实与本质方面的能力。严格来讲,卡夫卡或许并非一位诗人,但从广义层面上来看,卡夫卡不啻为20世纪最伟大的“诗人”之一,因为他在精神与灵魂上与所有堪称伟大的诗人是相近相通的,这也正是无数诗人对卡夫卡推崇备至的重要原因。

卡夫卡与中国当代音乐

尽管卡夫卡谦称自己对音乐一窍不通,他感觉“音乐就像大海”,而他“是个蹩脚的水手”。但卡夫卡作品中不乏丰富的音乐元素:《变形记》中格里高尔之妹格蕾特的小提琴声、《歌声的诱惑》中从酒馆传出来的动人歌声、《塞壬的沉默》中女妖塞壬们的歌声、《一条狗的研究》中七位狗音乐家制造出的音乐,比比皆是。《女歌手约瑟芬或耗子似的民族》则直接以歌唱艺术为主题。由此可见,卡夫卡对音乐或多或少都有些兴趣,他甚至认为“我们用音乐能引起更深沉的感情的振动”。

20世纪90年代,随着卡夫卡作品在中国的译介和传播,他的影响逐渐超出文坛,扩展至乐坛,进入中国当代音乐人的视野中。华语乐坛先后涌现出一批“卡夫卡的追随者”,如尹吾、李志、陈绮贞、曹格、柯泯薰等,他们将卡夫卡写进歌词或作为歌名,甚至当作自己的艺名,以此向他致敬、为他纪念,这些音乐人正像卡夫卡所说的那样,在“用音乐”引起更多人的“深沉的感情的振动”。

据统计,近二十年来问世的与卡夫卡相关的华语歌曲达30首。从时间上来看,除个别年份外,几乎每年都有涉及“卡夫卡”的单曲或专辑发行,近些年达到顶峰,如傅宇昊的《好人卡夫卡》(2011)、柯泯薰的《卡夫卡》(2013);从曲风上看,这些歌曲风格各异,摇滚、民谣、说唱、流行应有尽有;从词曲作者身份来看,以创作型歌手为主,多为新生代音乐爱好者或独立音乐人;从歌词内容上看,提及的作品主要有卡夫卡的《致父亲》《变形记》《审判》《城堡》等,以及村上春树的《海边的卡夫卡》。这些音乐整体上对卡夫卡的把握比较到位,认为他是倔强的、孤独的、荒谬的、异类的,他的小说主题晦涩难懂也是大家的共识。最近,青年男歌手THX(艺名)的歌曲《卡夫卡妄想症》引起了笔者的注意,歌词如下:“有天早上起床之后/发现自己变成一只恶心的虫/不会说话但是名字叫做卡夫卡/不会走只会爬/开始忘记自己电话号码/有没有过爸爸妈妈有没有她/然而可怕的是我并不害怕/也许是做梦吧/就让我变成这样一无是处的怪物吧/反正我知道我也无法成为莎士比亚/我什么都不需要/我什么都不害怕/就让我卸下所有现实世界的重担吧/我知道总有一天我们也会互相残杀/所以不要太惊讶/记得我叫卡夫卡/懒得跟谁解释那些无谓的话/反正没差/我也承认我就是这大千世界无聊的笑话/而你敢承认吗”。这首歌显然是受到《变形记》的启发,以第一人称“我”的口吻,将卡夫卡笔下的怪虫看作是卡夫卡自身,将“变形”看作是卡夫卡“妄想症”的结果,听起来颇有点“卡夫卡”的意味。

“中国现在到处卡夫卡”

近年来,随着“卡夫卡热”的逐渐升温,在中国广袤的土地上,无数“卡夫卡”相继涌现、拔地而起。诚如曾艳兵教授所言,“中国现在到处卡夫卡”,当你抵达一座城市,打开手机地图,输入“卡夫卡”进行搜索,常常会有意想不到的惊喜和发现。

首先,“卡夫卡”与中国房产、公寓之间的关系日益紧密。继北京的卡夫卡公社之后,山东的卡夫卡商务大厦吸引了更多人的眼球。众所周知,卡夫卡一生从未真正拥有过属于自己的房子,1917年,好友奥斯卡·鲍姆曾为他提供过一些房源信息,但卡夫卡在回信中写道:“上面的住房我不要。我目前不需要住房,将来说不准。除此之外,我觉得这住房似乎也太大,位置太低,太靠街道和工场,太令人忧郁。”看来,即便卡夫卡真有住房需求,也会选择远离嘈杂闹市的、高层的、小户型住房,而无论是地处首都中心的卡夫卡公社,还是位于繁华省会的卡夫卡商务大厦,都不能满足卡夫卡追求安静的基本条件。

如果不愿在都市的住房里困守一生,可以像卡夫卡一样外出旅行度假。在旅行过程中,山东青岛的“卡夫卡公寓”、威海的“卡夫卡咖啡社区海景客栈”,都是一方休憩之地。卡夫卡曾与他一生中最重要的恋人菲丽丝·鲍威尔下榻过多个旅馆,菲丽丝认为住旅馆有种让人不舒服的感觉,而卡夫卡则不然:“我觉得住旅馆特别惬意。现在我觉得对我来说确实是这样,特别是去年深冬时,我不得不去波希米亚北部的城市作较长时间的旅行时更是感觉如此。我下榻的旅馆房间四面墙壁一目了然,房间可以锁上自成一体,衣柜、桌台和挂衣架等有数的家具摆放得井然有序,至少给我一丝崭新的、从未使用过的、注定会变得更好、尽力而为的生存感,但这也许不外乎是一种超越自己的绝望,它在一家旅馆房间的冰冷坟墓里寻觅到了合适的归宿。不管怎么说,我在那里一直感觉良好,我住过的每个房间都给我留下了极佳的印象。”卡夫卡每到一处旅行,常会在旅馆里写日记甚至进行文学创作。公寓和旅馆不仅可以为人们提供下榻之所、落脚之地,还能为情侣相遇相识提供重要的契机。与菲丽丝的第二次婚约解除后,卡夫卡于1919年1月在施居德尔旅馆邂逅了他的第二个未婚妻——尤莉叶·沃里采克(这段关系最后也以解除婚约告终)。

此外,中国还有一家“卡夫卡房车别墅度假村”。该度假村大致类似于卡夫卡时代的“森林旅馆”。不过,此卡夫卡非彼卡夫卡,该度假村全名为“海边的卡夫卡房车别墅度假村”,与此直接相关的是日本作家村上春树的著作《海边的卡夫卡》。看来,度假村老板熟悉和喜爱村上春树更甚于卡夫卡。

倘若北方的冬天太过寒冷,不宜度假,那么,在温暖的南方有一家“卡夫卡一线海景公寓”临海矗立。女老板坦诚地告诉笔者,她只是略微听说过“卡夫卡”这个作家。当初为公寓命名,也主要凭感觉,她说:“‘卡夫卡’讲起来非常上口啊!而且又很时尚,一定会吸引许多文艺青年来的。”与此相似的客栈公寓还有“卡夫卡青年旅舍”“卡夫卡青年客栈”等。

令人颇感意外的是,除了房产和公寓之外,“卡夫卡”与中国汽车行业也擦出了火花。竟然有一家“卡夫卡汽车销售有限公司”(Kfkcar),还有“卡夫卡汽车服务有限公司”(Kafka Automobile ServiceCo.LTD),主要经营汽车维修、汽车美容等。该公司负责人表示,最初用卡夫卡这一名字并不是他的主意,而是一位好朋友偶然看到“卡夫卡”时觉得很有意思,于是就建议以此为名。不过,或许也是阴差阳错,卡夫卡与汽车还真有些关系。

在卡夫卡所生活的时代,欧洲人最常使用的交通工具是马车、有轨电车和火车。汽车尚未广泛普及,除少数王公贵族或商界大亨拥有自己的汽车外,一般人大概只能乘坐公共汽车,或出租汽车,或“拼车”。卡夫卡虽不经常乘坐汽车,但在作品中多次提到“汽车”:《判决》中,格奥尔格投河自杀前,他“从(桥上的)栏杆中间看到驶来了一辆公共汽车,它的噪声可以很容易盖过他落水的声音”。于是,他松手让自己落下水去。“这时候,正好有一长串车辆从桥上驶过。”在卡夫卡笔下,“公共汽车的噪音”成为格奥尔格自杀行为的“保护伞”,可以使他的行动免于被人们及时发现。《变形记》的最后,得知格里高尔已经死去的一家三口,乘坐着乘客很少的有轨电车出城去郊区旅行,这与小说开头描写的格里高尔频繁搭乘拥挤火车时的心境完全不同。《乡村医生》中的乡村医生拥有的是一辆“双轮马车”,而在《失踪者》(即《美国》)中,卡尔·罗斯曼的舅舅雅克布先生则拥有一辆“高顶蓬汽车”,并派该车接送卡尔上下学。

1910年10月20日,在给马克斯·布罗德的一封信中,卡夫卡写道:“在布拉格的第一夜我尽做梦,通宵达旦(乱梦频频,编织得好像巴黎新建筑周围的脚手架),梦见我睡在一幢大房子里。大房子里只有出租马车,大客车,公共汽车等等,它们拥挤地并排驶过,上上下下都有汽车行驶,口说心想的只是运费表、通讯录、转车、小费、皮雷尔管理处、伪钞……”而卡夫卡虽然恐惧于科技之进步,但一陷入与菲丽丝·鲍威尔的恋爱中,就渴望“汽车像情人一样在飞,电话一接就通”,如此他们之间的联系很容易就能建立起来。后来,卡夫卡认识了一些有能力自己开车出行的医生,他们若搭乘火车或公共汽车来看望他,他就认为这是一种“非常节俭简朴”的选择。

早在1906年创作的小小说《拒绝》中,卡夫卡就以第一人称“我”的口吻,设想自己的告白如果被美丽的姑娘拒绝后,可以回应她:“你忘记了,没有汽车会带着你长时间地颠簸着穿过高低不平的小巷……”这一“嘲笑”差点发生在卡夫卡自己身上。1924年4月10日(星期四),卡夫卡的肺结核病加重,必须从维也纳森林疗养院紧急转移到维也纳哈耶克医生的诊所,不幸的是,当天的天气从早晨开始就“阴冷,下雨。昏暗低云隆隆,狂风咆哮,寒雾褪尽颜色”。当陪在卡夫卡身边的朵拉看到来接他们的车辆是一辆奔驰汽车时,并没有感到高兴,而是非常失望甚至生气至极。因为那竟然是一辆冷冰冰的、没有车顶的——敞篷车!天气如此恶劣,而两地之间的车程将近四个小时,朵拉担心身体虚弱的“卡夫卡怎能在一辆敞篷车里旅行?”然而,无论她怎样努力都无济于事,因为这里没有其他可用的交通工具。也许每一个悲伤的故事都注定要发生在狂风暴雨中,朵拉最终无奈地将卡夫卡安顿在敞篷车的后座里,“并且在他周身塞好两床温暖的毯子。当那辆敞篷奔驰起程离开时,风刮得更凶了。”寒风侵袭,骤雨不息,而朵拉长达四个小时一直站在卡夫卡的前方,用自己的身体为卡夫卡遮挡一切……彼时彼刻的卡夫卡和朵拉,是多么迫切地需要一辆属于他们自己的汽车,哪怕是一辆非常普通的小汽车!只要能短暂地为他们遮挡这次风雨……

卡夫卡身体虚弱,人们会认为他太缺乏锻炼。于是,中国的武术和健身从业者也开始关注卡夫卡,希望“把卡夫卡加入到强身健体的事业中”。在湖南长沙,有一家“卡夫卡时尚健身有限公司”,旗下拥有“卡夫卡国际健身学院”和“卡夫卡游泳健身俱乐部”两家分公司。该公司老板在大学时代就痴迷于卡夫卡的《变形记》,虽然他的文学梦没有实现,但在从大学步入社会的过程中,是健身让他实现了真正意义上的成长与“蜕变”。因此,他以“变形”为核心理念,希望更多人通过健身来改变自身及生活。看来,从“健身”这一角度理解卡夫卡的《变形记》,也是具有一定现实意义的。

当然,还不止如此,在这个重视形象与个性的时代,“卡夫卡”与美容业也有了关联。我们发现有一家“卡夫卡·城堡·布拉格科技美肤中心”。这是一家专门从事美容业的综合经营店。当笔者问及店主为何以“卡夫卡·城堡·布拉格”为名时,店长说她非常喜欢卡夫卡的长篇小说《城堡》,认为它“神秘中带着动力,有一种让人向上的力量”。她还认为卡夫卡创作《城堡》时的精神非常可贵,他对写作的热情以及为之投入的心血和精力值得每个行业的从业者学习。同时,卡夫卡《变形记》中的“蜕变”概念亦可在美容领域给予新的阐释,赋予新的意义。

除文学作品之外,卡夫卡生前所使用过的物品品牌也得到了中国卡夫卡迷的关注。卡夫卡最喜欢的头发梳是英国“肯特”(Kent)牌发梳,创立于1777年,起初专为英国皇室贵族生产使用,后来逐渐将市场推向民间。据美国著名的朵拉研究者凯西·迪亚曼特(KathiDiamant,1952—)考证,卡夫卡逝世后,朵拉一直保存着卡夫卡生前使用的军用风格的男士头发刷,直到在以色列的恩·沙洛得集体农场将它留给马莱茨家族。这个品牌的头发梳已经可以在中国部分地区购买到了。中国卡迷们试图通过使用卡夫卡同一品牌的头发梳,感受他当时的梳发体验,以间接“接近”卡夫卡的生活世界。如此狂热地追随和模仿一位故去已久的外国作家,大概只有真正喜爱他作品的人才能做得到吧?

如此看来,对当代中国人而言,卡夫卡其实并不遥远,他甚至比中国本土的作家离我们还“近”。在中国版图上寻找卡夫卡,几乎可以走出一条完整的、不可思议的“卡夫卡轨迹”。“卡夫卡”在中国已然无处不及、无孔不入。正是那些曾经拥有过文学梦想的文艺青年们、大众文化的创造者们,通过实实在在的创业行动,让卡夫卡走下文学神坛,走进了当代中国人的日常生活。我们有理由相信,就像卡夫卡笔下那“看不见的城堡”一样,一定还有更多“看不见的卡夫卡”等着我们去发现,去寻找,去遇见,去建构,甚至,去创造……

(本文系国家社科基金重点项目“卡夫卡与中国文学、文化关系之研究”[17AWW002]阶段性成果)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制