编者按:今年9月29日,中国诗人欧阳江河与当代杰出的阿拉伯诗人阿多尼斯对谈“东方主义,以及被凝视的诗歌”,对东西方相互融汇过程中的文化、语言、诗歌进行了深切追问。

欧阳江河:很高兴有机会聆听当代最伟大的诗人阿多尼斯先生谈论诗歌和东方主义。

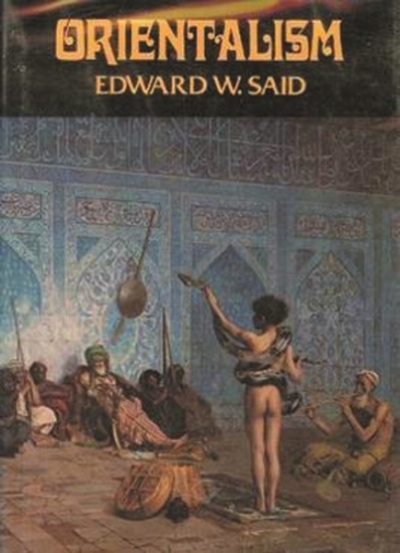

我想从爱德华·萨义德的东方主义入手。《东方学》这本书是我的案头书之一,给我带来很多启示,让我从非常深的深处去看待东方。东方学作为一种话语、形态和一种内在的学术转换机制,作为一种凝视和想象,对当今世界起到了复杂而深邃的综合作用。它反过来塑造了整个西方世界,欧洲和美国都通过对东方的凝视,完成了他们的自我镜像反观。

阿多尼斯先生和萨义德先生是真正的相知者,一个思想巨人和一个诗歌巨人,他们彼此欣赏对方。萨义德对阿多尼斯有定评,他认为阿多尼斯是一个伟大而卓越的诗人,是当代阿拉伯诗歌的先驱,阿拉伯先锋诗歌的引领者。这个评价是非常高的。我的看法是,通过阿多尼斯,阿拉伯诗歌完成了从一种古老准宗教的语言向现代世界、现代主义诗歌的转型,这是一个重大的历史性和文化性的、文明性质的转换。这个转换是经由众多隐秘的、复调的、变化的层叠,汇集到阿多尼斯身上,得以完成的。所以我们理解东方主义、萨义德和阿多尼斯,都得回归到这样一个转换的、汇集的角度。这是一个大的文明和文化的角度,但又能切换到日常而具体的、个人写作和思考的、自传性质的角度。接下来我想请阿多尼斯来谈一谈他和萨义德的交往,乃至东方主义、阿拉伯文化和诗歌。

阿多尼斯:东西方的关系是非常古老的,但是在最近又有了很大的变化。英国伟大诗人吉普林有一句名言:“东方就是东方,西方就是西方,两者永远不会相汇。”这句话可能有助于我们了解东西方关系的一些本质。

说到东西方关系的源头,我跟大家讲一个神话故事:在古代黎巴嫩,有一个美女名叫欧罗巴,生活在黎巴嫩、叙利亚一带的西部海边。宙斯喜欢上了欧罗巴,于是变身为一头公牛,把她劫持走了。欧罗巴的哥哥叫卡德摩斯,他到处去寻找被劫持走的妹妹欧罗巴的时候,随身带着黎巴嫩、叙利亚一带的字母表。所到之地,他没有使用暴力,而是为当地带去了字母文字,也就是带去了文明。后来,欧洲就是以这位出身于黎巴嫩、叙利亚的美女欧罗巴命名的。这就是东西方交往的源头。由此可见,最初的东西方关系是文化关系。后来建立的罗马帝国控制了包括叙利亚、黎巴嫩在内的广大东方地区。罗马帝国的文明成就十分辉煌,也给它控制的广大东方地区带去了文明。此后,东方给西方传去了三大一神教,即犹太教、基督教、伊斯兰教。因此可以说,西方文化在本质上是由东方塑造的。

提到东方的时候,我们当然不能忘记中国也对西方产生了影响。中国的儒家思想,以及波斯一带的琐罗亚斯德思想,也通过阿拉伯人和其他民族影响了欧洲。但是工业革命以后,西方和东方的这种关系发生了改变,西方不再把东方看作一种文明,而是把它看作资源所在地和战略空间。在美国兴起以后,东西方的关系变得更加暴力。今天,东西方的关系变得更加紧张。我们这个时代还出现了一个新的现象,就是文化被当作西方控制东方的工具,西方不仅对东方的土地进行殖民,而且试图控制东方人的思想和大脑。

我刚才所说的这一切,正是爱德华·萨义德的著作要表达的思想。他的著作以一种无与伦比的方式,在西方思想史上第一次揭示:现代西方与东方的关系,建立在西方对东方殖民的基础之上,而不是建立在人道主义或者伦理、道德、文明互动的基础上。

对于我们这些信仰人道主义、信仰人的存在是为了向他者开放的人而言——无论他者来自什么宗教、文化背景,或来自什么国度——我们相信,这个世界上存在着多个西方,也存在着多个东方。我们关注的是富有创造力的文化。我们认为:如果说东西方在政治、军事、经济等层面存在冲突,那么在艺术创作,尤其在诗歌、文学层面,全世界的创作者——文学家、诗人等都可以在同一片天空下,在人道和创造的天空之下和谐相处,如同生活在一个美丽的大花园之中。

我们还可以发现,反对西方霸权主义、殖民主义的最坚决的斗士,恰恰是来自西方内部的伟大创作者,譬如伟大的诗人兰波、歌德,伟大的艺术家保罗·克利、毕加索等等。在东方也一样,东方伟大的思想家、艺术家、文学家,和西方伟大的创作者们构成了统一阵线,共同反对建立在政治、经济、军事基础上的西方殖民主义和霸权主义。我还要强调的是,西方所有伟大的思想家和艺术家、文学家,都在某种程度上受到东方的影响,并且热爱东方,也都反对西方的殖民主义和霸权主义。

欧阳江河:阿多尼斯先生简要回顾了整个东西方的交往史。我想补充的是,我们所说的东方其实有两个:一是欧洲意义上的东方,更多是指是近东和中东,就是阿拉伯世界。因为欧洲有一个古老的殖民阿拉伯世界的传统,所以那个东方是他们乡愁的一部分,是他们殖民胎记的一部分,是心智殖民、观念殖民、成人礼和注目礼的一部分,在这里面有他们的旧情和旧我。二是刚才阿多尼斯讲到的美国的东方,更多指的是远东,日本、中国、韩国和朝鲜。这是美国意义上的东方。当然我们知道,还有印度。刚才阿多尼斯也讲到,有各种各样的东方,并无一个统一的概念。

东西方文化的汇集与分流,这一点在阿多尼斯身上也有体现。阿多尼斯有两个名字,一个名字是阿里,另一个名字是阿多尼斯。阿多尼斯,这个源于古希腊神话的命名,已经包含了他作为一个东方诗人的西方来源。阿多尼斯称自己是风和光的君王,他写道:世界让我遍体鳞伤,但从伤口长出了翅膀。这让我想到13世纪古波斯诗人鲁米的诗句:当我凝视伤口时,看到的是伤口内部闪现出来的光。阿拉伯诗歌保有了文明记忆深处、起源深处的最古老的伤痛。诗歌可能是我们人类最后保存的还有痛感的语言。

回到阿多尼斯先生讲到的萨义德的东方主义。东方学表面上是一个地理政治学的东西,但它内在其实是一种观念。印度当代思想家阿西斯·南迪跟中国作家对话时说,西方帝国主义不仅仅是用军事和金钱来统治,更多是用观念来进行统治。从这个角度来讲,东方主义是一个观念的产物,而不仅仅是想象的产物,不仅仅是地缘政治学的描述。它更多是一种内在的机制,是一门复杂的学问。

作为一个东方先知似的诗人,阿多尼斯一直在追问,在当今这个时代,诗歌到底能够干什么?这也是荷尔德林所追问的:在一个贫瘠的时代,诗人何为?在这样的追问之中,阿多尼斯保持着思想的独特性和深刻性,以及这一切在诗歌里的传达、呈现、见证、撄犯。阿多尼斯在巴黎的邻居、法国刚去世的伟大诗人博纳富瓦说,20世纪的人类通过阿多尼斯的诗歌对谎言和陈词滥调宣战,他传递给全世界每一种语言的人可以共享的精神果实、生命之树的果实。这是非常内行、精准的一个评价。也就是说,阿多尼斯已经完全超越了东西方的区别,超越了阿拉伯语言的限制,成为了20世纪人类共同的心灵的、智力的财富,他是一个启示录般的诗人,一个先知诗人。所以我说,阿多尼斯不光是一个诗人,他还是一个思想家,一个学者,他当年写的《稳定与变化》四卷本博士论文,震动了整个阿拉伯世界,其中文化、历史、哲学、文学、宗教、心理学交相辉映,这部著作第一次从现代文化的世界性视角来审视阿拉伯古老的文化,深具原创性。

因此我特别想请阿多尼斯谈一谈他所理解和表达的那个“东方”对诗歌的凝视,或者换一种视角,东方世界或西方世界对阿多尼斯个人的种种凝视。

阿多尼斯:我其实不太愿意谈论自己,因为你要让诗人谈论自己的诗歌,就如同让一个恋者谈论爱情一样,这是个非常个人化的话题,不同人的观点可能不同,而且会有很大的争议。你问我西方怎么看我,我略微改变一下话题,谈一谈我最了解的西方,即法国。法国大多数伟大的诗人,在本质上都反对西方诗歌中工具化、物质化的那个层面,也都喜欢东方所具有的那种敏感性、自然性、直觉性、想象力和神秘主义色彩。很多伟大的法国诗人,从兰波,到亨利·米修,到勒内·夏尔,还有旅居法国的艺术家毕加索,等等,都是如此。尤其毕加索,他深受非洲和东方的影响。我经常跟法国人讲,今天的法国主要是由外国人创造的,这正是法国伟大的地方。法国最伟大的精神,在于她体现出来那种东方色彩,即东方的精神。

至于说法国如何看待我的诗歌,我可以从两个层面回答:一个是诗人的层面,一个是出版社的层面。就诗人层面而言,我可以说法国大多数的诗人跟我都是朋友,因为他们认为我是西方和东方阿拉伯之间的桥梁,有很多诗人在我身上看到他们自己。至于出版社,自然要从经济效益这个角度考虑问题。我要说的是,我在他们眼里是一个外国诗人,但同时我的诗作又在法国最著名的出版社出版,可以说法国所有的出版社都愿意出版我的诗作。

欧阳江河:这涉及一个非常有意思的话题,就是在东西方相互融汇、相遇的过程中,诗歌所扮演的特殊角色。按照美国诗人庞德的说法,诗歌是种族的触须。这里特别值得提取的一个节点是巴黎。刚才阿多尼斯也提到,诗歌和文学意义上的法国,尤其是当代巴黎,实际上是被外国人创造出来的。这显示了法国的一种包容、融汇和开放性。但是我反过来要深问的是另外一个话题,为什么是巴黎?为什么不是罗马、柏林、莫斯科、纽约、北京,甚至不是伦敦来扮演世界文学之都这样一个角色?法国当今在世的诗人,我数不出最伟大的世界级诗人,但好像其他语种的外国诗人在巴黎居住之后,思想和写作的内驱力深处,会渐渐滋养出、催生出某种奇特的东西,使自己借力变成伟大的诗人。不仅阿多尼斯,像达维什这样的阿拉伯大诗人,也跟巴黎有关。如果没有巴黎,他们的愤怒,他们的优雅,可能得不到最佳形态的契合,这里存在着很奇特的、极为神秘的一种诗意转换。“法语巴黎”中种种幻美的、温柔包容的、过于细腻和过于优雅的东西,跟阿拉伯文化中那种愤怒的、久远的、某种意义上带有野蛮原质的东西交相辉映,往往能在大诗人身上升华为人类诗歌最优秀、最令人迷醉的部分。而这种东西又是原创性的,是一种东西方的相遇,法语巴黎和其他语种、其他文明的相遇。

萨义德的东方学区分了三种东西,第一个就是政治知识和其他的纯粹知识的区分,但美国不认这个区隔,美国会立即把其他的纯粹知识一股脑全变成政治知识。所以美国不会有巴黎。但巴黎人,尤其知识分子和文人从不这样看。他们有另外一种视野。为什么是这样?我想请阿多尼斯谈谈巴黎。

阿多尼斯:可以说,我这一生经历过三次诞生:第一次是诞生在我的村庄叙利亚农村卡萨宾,这是自然意义上的出生。第二次诞生在贝鲁特,这是文化意义上的诞生。第三次是在巴黎,巴黎对于我的重要意义在于,它为我打开了通往世界之门;也许法国,尤其是巴黎,是对一切外来者张开怀抱的最美丽的地方。这第三次诞生也许是我的最后一次诞生,对我来说非常重要,所以我要感谢巴黎。

巴黎对我的重要性还体现在以下两个方面:一个是从历史层面,大家都知道叙利亚和黎巴嫩曾经是法国的殖民地,我们在文化上深受法国影响,叙利亚和黎巴嫩许多作家都用法语创作,他们的成就也可以跟法国伟大的作家和思想家媲美,并且对法语文化做出了重要贡献。另外,法国革命对叙利亚、黎巴嫩也产生了重要影响,由于法国革命的影响,东方社会意识到人与人之间的关系不应该建立在宗教基础上,而应建立在法律的基础之上。

另外一个层面,是个人友谊的层面。我和许多法国的诗人、文学家都建立了深厚的友谊,这些朋友对我产生了非常重要的影响。可以说法国对我张开了怀抱,我以生活在法国而自豪,也以自己和那些伟大的法国朋友建立了深厚友谊而自豪,还为自己成为法兰西文化创造的一部分而自豪。

我还要从美学、诗学的意义上做一点补充。阿拉伯古代伟大的诗人艾布·泰马姆说过:“为了革新,你必须成为异己。”也就是说,一个诗人的诗歌语言之美往往来自于其他语言。所以,我力图在我的阿拉伯语诗歌语言中引入法语的元素,以至于读者在阅读我的阿拉伯语诗歌时,仿佛在读一种独特的语言。我举个例子,假如我懂汉语的话,我判断一位汉语诗人是否伟大,首先要看他的诗歌语言是否在某种程度上超越了普通的、主流的汉语诗歌语言。所以,一位伟大的诗人,他的价值在于他是否让一种外语存在于他的诗歌创作语言中。这当然不是指那种外语本身,而是他在多大程度上使这种外语及其文化实现了中国化,或者是阿拉伯化。

欧阳江河:阿多尼斯先生谈到了东西方的融汇、文化中的他者、语言上原创性的重要性。中国古已有之的概念是“他山之石,可以攻玉”。阿多尼斯在阿拉伯语言中引入了法语的成分,这种成分既是一种词汇的,也是一种语法关系的,更是一种存在方式的——声音的、镜像的转换。这是一个综合的写作方案,深入到语言内部一系列基本的解码和编码里去了,所以这是一种根本的改变。阿多尼斯的诗歌最重要的特征就是撄犯和异己,我认为,当代文学最根本的使命就是保持语言的异质性。这种异质性不光是针对其他语言,比如针对宗教语言、政治语言、经济语言、科学语言,同时也针对文学本身的语言,甚至针对美的语言。诗人不能只写抒情和美的东西,诗歌得在文本深处植入、保留、处理掺杂异质的东西。同样的,德语诗人保罗·策兰把罗马尼亚小地方的语言也综合到德语里面,形成了某种癌症一样的硬物和病灶,这些东西让大屠杀之后的德语变得阴沉、结痂、负重和负罪。当然这里面有政治的考虑,因为他是用敌人的语言在写作,他是犹太人,大屠杀的幸存者,噩梦在他诗歌里面萦怀不散。策兰把小语种的东西引入进去,然后形成那种撄犯、异己和不妥协,形成那种难以消弭的伤痛。

维特根斯坦有一个著名的断言:凡是不能说的,就什么也别说。哲学在这里沉默了。但诗歌对不可说、对难言,一直在深处言说。诗歌在某处超越了哲学。这方面,阿多尼斯先生是真正的大师。

阿多尼斯:通过诗歌,我得以更深地了解自己的身份,了解了我是谁。我引以为豪的,是通过我的创作,我将阿拉伯语和法语糅合在一起,我在阿拉伯语内部创造了一种新的诗歌语言。这样引发了一个问题:身份到底是什么?身份是不是如同继承一座房子那样继承祖先留给我们的遗产?身份是来自身后吗?

对我而言,身份不是通过继承而获得,而是通过创造而获得;身份不是来自过去,而是来自未来。诗歌是诗人与读者相聚的空间,读者是另外一位作者,另外一位创造者,他者是构成自我的根本要素之一,而不仅仅是一位对话者;他者就是自我。

欧阳江河:我们谈到阿拉伯语言,某种意义上,阿拉伯语含有特别古老的文化痕迹,带有《古兰经》那种神授的老语言、启示性语言的特点,是一种优美的、天生就有诗歌性质的语言。在当今这个变化万千的、碎片化的、资本和消费盛行的复杂时代,年轻一代的日常生活彻底变了,旧的语言越来越不能表达人们对当下现实的感受。在这样一种情况下,诗歌作为一种老语言,尤其是阿拉伯语诗歌应该怎么应对?阿多尼斯的写作方案之一是引入法语这样的异质语言。但引入法语够吗?因为法语本身也是正在衰退的老语言,怎么和当今时代的新事物、新的存在方式所催生出来的新的物像的要求形成对应和张力?一言以蔽之:老语言怎么办?

这也是当代中文诗歌面对的巨大挑战。如何保持诗歌的张力与能量,这一直是我和西川、翟永明、于坚等中国当代诗人在努力探求的。于坚更多是朝过去挖掘,回溯久远的艰涩传统,我和西川更多是转向日常的、新闻的、非诗意的东西,扩大词汇量和思想能量,扩大对美的感受,把不美的东西也包括进来,把美变成庞德所说的“美是次要的东西”,把日常新闻变成“历史是永久的新闻”这样一种东西。我们有新的诗歌策略,诗歌立场和写作方式,尽管很多人不太理解我们为什么这样做,到底要做什么。这个问题涉及我本人对诗歌、对写作的原创性、对诗歌的当代性(不仅仅是现代性)的根本看法、根本立场。

阿多尼斯自己也注意到这些问题了,这个问题不是我挑起的,是阿多尼斯跟我说的,我心头一震。阿多尼斯这样的专写优美诗歌、启示性诗歌、带有神秘主义倾向的伟大诗人,也注意到这个问题,主动追问这个问题,而且把对这个问题的质疑和思考投射到了他的写作中。阿多尼斯以他88岁的年龄,还这么敏感,这么年轻,我深受感动和鼓舞。

阿多尼斯:语言也是一个有生命的存在;语言跟人一样经历出生、成长、衰老,而且也有可能消亡。比如说拉丁语,尽管历史上有许多伟大的诗人、作家用拉丁语创作,但现在拉丁语已是死去的语言。语言的前景取决于使用语言者的大脑:如果使用语言者的大脑是富有创造性的,这门语言就是富有创造性的;如果使用语言者的大脑是僵化的,这门语言就是僵化的。阿拉伯语在早期曾是一门新锐的语言,其中吸收了希腊、波斯、印度乃至于中国伟大文化的影响。但是由于一些政治、经济、社会特别是宗教的因素,阿拉伯文化逐渐变得僵化,阿拉伯诗歌的语言也随之变得僵化。很不幸的是,今天的阿拉伯语是世界上变得日趋僵化的语言之一。

欧阳江河:今天阿多尼斯从诗人的角度、从文化历史学家的角度探讨了语言、文化、诗歌、东西方相互融汇等等重要的话题,给我们很多启示。回到今天“对诗歌的凝视”这一对话主题,用阿多尼斯的诗构成诗歌的深刻逻辑关系或者反逻辑关系,就是一种凝视。当你从高处或者深处,凝视你所阅读的诗的写作者(凝视诗人)的时候,你自己也将会成为这个诗人:在一半的意义上、在双倍的意义上变身为这个诗人,寄迹于、隐身于这个诗人,然后把自己置换出来。这就完成了我们今天对诗歌的凝视,来自读者和诗人交汇的多重眼光,世界观的眼光。由于这个凝视,你读懂诗人,看见了诗人。而这个诗人在一半和双倍的意义上,正好是你自己。在“不”的对跖处,构成一个“是”。

(北京外国语大学薛庆国教授作为译者,对本次对话亦有贡献)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制