蔡登山是许多读者非常熟悉的台湾作家。我最早是在《万象》杂志上读到蔡登山的文章,当时对这个名字颇觉陌生,还以为是一位历经时代沧桑、深谙两岸三地历史掌故的老人。后来才知道,他是一位“50后”,而且是一位少见的对中国现代文学非常熟悉的台湾学者,上世纪90年代曾经策划拍摄了纪录片《作家身影》,把一大批留在大陆或是思想左翼的现代作家重新介绍给了台湾民众。众所周知,像鲁迅、巴金、曹禺、老舍、沈从文、郁达夫等作家及其作品在台湾地区一度被严格禁止,后来虽然解禁,但长久的区隔已使大多数民众对他们所知甚少。而蔡登山凭借一己之力推动了这种改变,功莫大焉。

后来我们就常常在坊间看到他的著作了。他的书有几个共同点,一是多以人物传记为主,但并不泛泛而谈,而是每一册书都聚焦一个主题,比如“洋场才子”“小报文人”“民国才女”,或是“胡适的恋人和友人”“鲁迅的朋友”等;二是主写现代时期的人物,但跨度很大,上及晚清,下达当代,而且不拘于名流大家,也着力发掘一些曾喧闹一时但被历史遗忘的小人物;三是以档案史料为主,但有条件的也会兼及口述或采访。

最近,他又有两本新书在大陆出了简体本。一册是《多少往事堪重数》,收录了近五十篇关于民国名流的“轶事”,每一篇都很短小,三四页纸,两三千字,宛如这些人物彼此擦出的电光石火,可供闲来翻阅,充实碎片时间。这本书里收录的名人轶事,都是作者从故纸堆里挖出来的,远非网上和朋友圈里被人翻来覆去谈烂了的八卦可比。

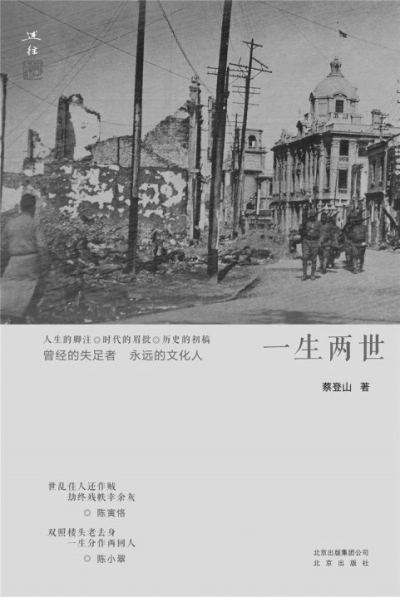

另一册则完全不同,大有“以史为鉴”的意味了。《一生两世》是个沧桑的书名,原版在台湾叫做《叛国者与亲日文人》,直白得很,聚焦的全是抗战期间附逆的文人。说起这批落水者,很多读者都能说出几个名字,比如周作人、胡兰成等。《一生两世》也谈了郑孝胥、梁鸿志等几个“大人物”,但大多数是我们在现代文学史、思想史上偶尔瞥见名字却比较陌生的人,像管翼贤、陈彬龢、樊仲云等,都不是广为人知的人物。

《晋书卷六十六陶侃传》里,陶侃曾劝诫王贡说:“杜弢为益州吏,盗用库钱,父死不奔丧。卿本佳人,何为随之也?天下宁有白头贼乎!”。而今,“卿本佳人,奈何做贼”却常用来描述这批附逆文人。

这些人里,有的曾是加入同盟会的反清义士;有的曾努力在战乱中保存民族文化遗产;有的在军阀统治期间以笔为投枪,奋力批判军阀的反动统治;有的积十数年之功将大量数理化教科书翻译到中国,推动中国教育;还有的在日本入侵初期坚决反抗日本侵略……他们都是有名的作家、学者、记者、编辑、教育家、藏书家,却在民族危难的时刻与日本人勾结,有的直接出任伪职,有的间接为日伪从事文化宣传活动,沦为了令人不齿的背叛者。

比如何海鸣,这个陌生的人物被蔡登山从史料中还原了出来:他是辛亥元勋,在清末湖北新军中曾组织著名的反清组织“文学社”,被湖广总督逮捕后,他在监狱里编戏词大骂清政府,被判死刑也毫无惧色。即将行刑时,恰好武昌起义爆发,他得以幸免。后来又加入讨伐袁世凯的队伍,曾在南京被拥立为临时总司令,抗拒冯国璋、张勋的军阀军队二十多天,成为传奇人物。可他居然在1936年,在天津替日本人编报纸,沦为日寇的帮凶。

再比如第一个爆料“九一八”事变的北京报人管翼贤,不仅在其主持的《实报》上连篇累牍地报道东北抗战,还拒绝使用来自日本的新闻纸。但他后来已经逃出了沦陷区,却又特地返回北平出任伪华北政务委员会情报局长,专门为日伪刺探抗日情报。

《一生两世》所发掘的正是这类历史。《一生两世》这本书补白历史,也可供猎奇往事,更能提供一些历史的借鉴。换言之,以史为鉴,就是要考量这些人在知识上能够通晓“气节”“道义”的道理,却仍然选择附逆的原因。

蔡登山在书中,依靠大量史料及部分访谈,不仅做到了还原这些人的历史轨迹,考证其交游,辩驳其真伪,还试图了解这批人的心路历程,从一些细节去洞悉他们各自不同的附逆动机。究竟谁是范文程?谁是钱谦益?谁是王摩诘?证据又是什么?这本书都努力给出答案。

有的人,如郑孝胥,是自诩国士无双,抱着复兴“大清”的幻梦充当政坛弄潮儿。自以为是“大国手”,却在翻云覆雨的时局中沦为傀儡;有的人,如梁鸿志,则是被权力欲所征服,当沦陷区出现多个伪政权时,他竟然唯恐附逆不及;有的人,如黄秋岳,贪财好色,欲壑难填,身为国府行政院机要秘书,沦为敌国的间谍。

如果说上面这几类是主动附逆,自掘坟墓,那么也确实有一些“落水者”不免令人产生“哀其不幸,怒其不争”的感慨。比如何海鸣,穷困潦倒,鬻字为生,有人找到他为日伪办报纸,就欣欣然而去了;比如钱稻孙,畏惧于日本的强大,对抗日没有信心,成为文化汉奸;再比如龙榆生,是纯粹的学者,对时局缺乏判断力,一不留神也“落水”了。

无论他们有着何种原因和动机,一言以蔽之,都是个人的私欲战胜了大节。而历史的审判是公平的,如果不是附逆带来的污点,他们后来的命运或许不同,历史对他们的评价也会不同。《一生两世》就像一个耻辱柱,把形形色色大大小小的附逆文人都钉在了上面,而后之览者,不免感慨:一生两世,非造化弄人,自作孽也!

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制