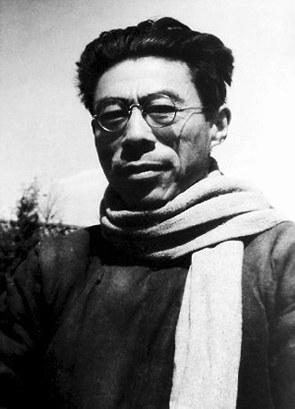

我们知道闻一多先生的代表作《死水》以及他对开创格律体新诗的贡献,但早先只是在其译诗评论《莪默伽亚谟之绝句》看到他几首较自由的译诗,于是以为他的译诗未像他的创作那样走格律之路。前些年看到浙江文艺版的《闻一多诗》(2007),书后有他的十来首译诗,这才发现自己看法有误,同时也发现他的创作与英美格律诗的关系,于是写了《对闻一多译诗的再认识》发表于《中国翻译》。但《闻一多诗》中的译诗太少,我总想拜读他的全部译诗。不久前朋友给我一份湖北人民版《闻一多全集》(以下简称《全集》)中译诗部分的复印件,想不到总共也只有三十来首译诗,而前后的时间跨度仅十年左右,但格律化的进度之快,成绩之显著,令人印象深刻,感到有必要作进一步的介绍。

一

闻先生译诗的起步与他同时代所有译者一样,开始时也是用我国传统文言诗形式,例如他在清华学校求学时(1912—1922)所译《点兵之歌》(原诗无题,题目为《全集》编者所加)的头六行:

都司点兵先伍长,话声侧起清且吭,再呼再诺无漏失,呼“朱西儒”,——乃寂默,迟迟不复闻答譍,但闻侪侣愿有述,40行的译文,闻一多“呕心沥血”译“四日而毕”,然后感慨道:“译事之难,尽人而知,而译韵文尤难。译以白话,或可得仿佛其,文言直不足以言译事矣。而今之译此,犹以文言者,将使读原诗者,持余作以证之,乃知文言译诗,果能存原意之仿佛者几何,亦所以彰文言之罪也。”

这里,闻先生的说明文字还用文言,写诗、译诗当然更是文言,但他一上手就发现文言译诗很难“得原意之仿佛”。这首译诗未提供原作篇名和作者姓名,无从寻找原作,原意如何不得而知。《闻一多诗》收有另一首文言译诗《渡飞矶》(DoverBeach),而阿诺德(MatthewArnold,1822—1888)这首名作容易找到原作。下面是该诗第一节原作和闻译:

Theseaiscalmtonight,

The tideisfull,the moonliesfair

Upon the strait; —on theFrenchcoastthelight

Gleams and is gone; thecliffsofEnglandstand,

Glimmeringandvast,outinthetranquilbay.

Cometothewindow,sweetisthenightair!

Only,fromthelonglineof

spray

Where the sea meets the moon-blanchedland,

Listen! you hear the grating

roar

Ofpebbleswhichthewavesdrewback,andfling,

Attheirreturn,upthehighstrand,

Begin,and cease,and thenagainbegin,

With tremulous cadenceslow,andbring

The eternal note ofsadness

in.

平潮静素漪,明月卧娟影;巨崖灿冢湾,清光露俄顷.。夜气策寒窗,铿锵入耳警。游波弄海石,朅来任扑打,冲流断复续,长夜发悲哽。

二

闻先生的文言译诗,只见到这两种,想来也不会多,因为他已知道“译以白话,或可得其仿佛”。《全集》中白话译诗起自《沙漠里的星光》(载1925年8月17日《晨报副刊》),终于《山花》(载1929年11月10日《新月》),前后仅四年三个月。

其实闻先生的白话译诗早得多。1921年10月21日《清华学生周刊》上,他以笔名“风叶”发表《节译阿诺底〈纳克培小会堂〉》(“RugbyChapel”byMatthewArnold)。阿诺德这诗有208行,闻先生的白话节译是第30—36行和171—208行。下面是171—177行原作和闻译:

See!intherockoftheworldMarchesthehostofmankind,Afeeble,waveringline!

Where are theytending?—AGod

Marshall’dthem,gave themtheirgoal.—

Ah,butthewayissolong!

Yearstheyhavebeeninthewild!

看!在世界的巉岩里

走着人类的队伍,

一条软弱飘荡的线。

他们是到那里的?——一个上帝

帅着他们,给他们鹄的。——

啊,但是路这样长!

他们在漠野里多年了!

这里可看到,原作都是三音步诗行(多为七音节),音律整齐,但译诗参差不齐,诗行长短相差很大,而原作的198到200行甚至被译成了两行:

Yemovethroughtheranks,recall

Thestraggler,refreshtheout⁃

worn,

Praise,re-inspirethebrave!

你在队中巡逻,唤回怠情(惰),振刷疲表(衰),鼓励勇敢。

三

从《全集》看,闻一多发表译诗像间歇泉喷发,起先仅喷发一两首。倒是1923年发表的译诗评论《莪默伽亚谟之绝句》(载《创造季刊》第2卷第1号)中译有六首“绝句”。这些译诗大多仍诗行参差,有的还畸长畸短,原作五音步十音节诗行,译文短的三顿七字,如“第95首”(原作RubáiyátofOmarKhayyám第四版中编号)首行“酒便是我的叛徒”;长的六顿十二字,如该诗第四行“可我不懂酒家买的什么东西”,有的还译成六顿十三字——原作同样长短的诗行,译文的长短相差近一倍。

但与闻先生此前的译诗比,有一点明显不同,就是六首“绝句”都已做到“等行翻译”,而其中的两首特别值得注意:

爱哟!你我若能和“他”钩通好了,将这全体不幸的世界攫到,我们怕不要捣得他碎片纷纷,好依着你我的心愿再抟再造!

那儿方升的皓月又来窥人了——月哟,你此后又将圆缺几遭;又几遭来这花园寻觅我们,恐怕此中有一人再难寻到!

前一“绝句”的原作是最早译成白话诗的作品之一。胡适先生1919年2月译了这诗,长行六顿十五字,短行三顿八字,到了他《尝试后集》中,这译诗同另一首“绝句”都成了五行——1943年,胡先生译美国诗人朗费罗(1807—1882)的The Arrow andtheSong,三个四行节的原作竟译成四个四行节,整整多出一节。按理说,白话译诗如果诗行长短不拘,做到“等行翻译”不难。所以,尽管把四行诗译成四行再自然不过,如今可说已成共识,但是否将之视为译诗的基本要求,仍因人而异。在这点上,闻一多显然不同于胡适,很早就做到“等行翻译”。

后一“绝句”是闻一多对郭沫若译文的改译,但袭用了郭译第一行。郭译为:

那儿方升的皓月又来窥人了——月哟,你此后又将残缺去了;你此后又来这花园寻人时,恐怕我们之中一人也难寻到!

改译内容上更贴近原作,形式上则符合原作aaxa韵式,也让四个诗行都成了五顿,也即译诗行节奏数与原作行节奏数(音步数)一致。

四

1923年到1927年,看来闻先生只发表了一首译诗《沙漠里的星光》(载1925年8月17日《晨报副刊》),这首劳伦斯·霍普作品的译文含八个四行节,第一节为:

黄沙万里围着我们的营帐,静夜的天空里燃起了繁星,沉默中咆哮着寂寞的豺狼,惊醒了倦马长嘶数声。

尽管没有原作,从这译文看,各行节奏数或字数虽自由,但总体上较匀称,大致可猜出原作韵式为abab,诗行长度多为四音步。这说明:(一)忠实简洁的英诗汉译,其长度一般与原作相近,就是说,英诗和白话译诗的节奏单位或音节有相近的意义容量,因此表达同样意思时,所需的节奏单位数或音节数相近;(二)这译诗的形式感明显,而这是很多“自由化”译诗不考虑的。

余光中先生在访谈(《第十位缪斯》)中说,“英诗中译最大的缺失就是句长往往失控,不是翻得太短,就是翻得太长,或者前后长短差别太大,这就给人不像诗的感觉”。事实上,在闻先生译诗近百年后,此类“缺失”仍然很多,以致另一位台湾大学名誉教授彭镜禧说,“译文每行字数不宜过长……各行长度亦不宜差距过大”(《东方翻译》2017年第4期第11页)。

然而,闻先生早在1925年,在他开始白话译诗不久,就有很强的形式感,既做到等行翻译,也避免译诗行畸长畸短,让译诗形式大致反映原作形式。

五

1927年,闻先生喷发出六首译诗。第一首“与饶孟侃合译”的《我要回海上去》让我特感亲切,因为我“文革”中偶遇其原作Sea-Fever,为那澎湃激情所动,情不自禁开始尝试译诗。拙著《译路漫漫》(2017)中有篇《Sea-Fe⁃ver的多种译文》,含孙大雨、屠岸、余光中、钱歌川等人的十多种译文,其中,夏月的译文为九行节、八行节、九行节——可见,迟至1988年,“等行翻译”仍未成为译诗的普遍要求。看来,这闻、饶合译当是该诗最早汉译,而且忠实于原作的诗行既匀称,各诗节相应诗行的字数还几乎相等:

我要回海上去,再回到荒凉的天涯海角,

我要求的是一只楼船,一颗星儿作她的向导,

还有龙骨破着浪,风声唱着歌,白帆在风里摇,

海面上一阵灰色的雾,一个灰色的破晓。

我要回海上去,因为那一阵潮水的呼声

是狂暴的呼声,嘹亮的呼声,你没有法子否认,

我要求的是一个刮风的天儿,还飞着些白云,

再加上海水翻着浪花儿,海鸥也在叫你。

我要回海上去,再过那飘泊的生涯才好!

走上海鸥的道,鲸鱼的道,那里的风像把快刀;

我要的是做完了活,大伙儿谈着天儿说着笑,

临了,来一场甜蜜的梦,一宿安稳的觉。

六

闻先生的另五首译诗发表在1927年第四季度《时事新报·文艺周刊》。其中EdnaSt.VincentMillay(1892—1950)的《礼拜四》未见原文,拜伦的《希腊之群岛》较长,其他三首短诗的原作较易见到,译文也值得注意。它们是郝思曼(A.E.Housman,1859—1936)的《樱花》(LoveliestofTrees)、莎拉·蒂丝黛尔(SaraTeasdale,1884—1933)的《像拜风的麦浪》(LikeBarleyBending)、郝思曼的《春斋兰》(TheLentLily)。下面依次列出:

最可爱的如今是樱花,鲜花沿着枝枒上悬挂,它站在林野的大路上,给复活节穿着白衣裳。算来我的七十个春秋,二十个已经不得回头,七十个春减去二十个,可不只剩下五十给我?既然看看开花的世界,五十个春说不上多来,我得到林子里去望望,那白雪悬在樱花树上。

这诗原作是郝思曼代表作《希罗普郡少年》(AShropshireLad)第2首,每行四音步(大多八音节),诗节韵式为aabb,译文都是九字句,但顿数有三有四,并不一致。下一首《像拜风的麦浪》的原作中,诗节韵式为xaxa,诗行多为两音步,但音节数有较大差异,如各节第四行为Ceaselessly,Risefrompain,Intosong,都是重-轻-重三个音节的两音步。闻译为:

像拜风的麦浪

在海滨的沙地里,跟着暴风叫唤,

不歇气。

像拜风的麦浪

拜倒了又竖起来,我的头在苦恼里

也能抬。

轻轻的,整天里,

整夜里,你且听我,把我的悲哀都

变作歌。

该诗各诗节的诗行字数多为6/7/6/3,仅第二节第三行有一字之差。再看《春斋兰》,其原作是《希罗普郡少年》第29首,诗节韵式为ababb,诗行都是三音步,译诗韵式依原作,诗行是多含三顿的八字:

春来了,走出来逛逛,

绕着那丛芜的陂陀,你瞧,那洼地的近旁,

荆榛底下,一朵一朵,不是莲馨花是什么?还有那迎风花,你看,

和阵阵的春风游戏,再有就是那春斋兰,

他是没有几天待的,许要死在复活节里。既然在游春的时候,

莲馨你还看得见他,你看得见迎风依旧,

和春风自在的玩耍,看不见的只水仙花;

那么把筐子带着罢,

快冲进春光的世界,从山上采,采到山下,

把水仙花都带回来,——水仙花死的那样快!

七

1928年闻先生发表译诗多达24首,其中21首是白朗宁夫人(Eliza⁃beth Barrett Browning, 1806—1861)的十四行诗。这些诗的原作格律严谨,用意大利韵式abbaabbacdcdcd,其中a、b韵用四次,c、d韵用三次。闻先生重视韵式,但反映这韵式较难,而原作行又都是较长的五音步,因此对译文行长度的控制未做到前三首译诗那样。

另外值得考虑的一点是,闻先生的译诗通常每次发表一首,但这21首十四行诗分两次在《新月》发表,其中只隔一个月,看来琢磨的时间不够充裕。

《全集》中,闻先生此后发表的译诗仅四首,即哈代(ThomasHardy,1840—1928)的《幽舍的麋鹿》,郝思曼的《情愿》《从十二方的风穴里》和发表于1929年的《山花》(后两首与饶孟侃合译)。这里不妨先看哈代那首《幽舍的麋鹿》的原作TheFallowDeer attheLonelyHouse和闻译:

Onewithoutlooksintonight

Throughthecurtain-chinkFromthe sheetofglisteningwhite;

Onewithoutlooksintonight

AswesitandthinkBythefender-brink.

Wedonotdiscernthoseeyes

Watchinginthesnow;LitbylampsofrosydyesWedonotdiscernthoseeyes

Wondering,aglow,Fourfooted,tiptoe.

今晚有人从外边望进来,

从窗帘缝里直望;窗外亮晶晶的满地发白,今晚有人从外边望进来,

我们只坐着想,靠近那火炉旁。

我们看不见那一双眼睛,

在窗外的雪地上;桃色的灯光辉映着我们,我们看不见那一双眼睛,

直发楞,闪着光,四只脚,跂着望。

此诗原作中,抑扬格和抑抑扬格音步混用,两个诗节中各行音节数依次固定为7/5/7/7/5/5,诗节韵式为abaabb。译诗形式可称完美:两个诗节诗行的字数数依次为10/7/10/10/6/6,韵式同样是abaabb。

八

如果特别挑剔,那么上面这译诗的格律还有“遗憾”,就是两个诗节的第二行是七字,而不是第五、六行那样的六字,而且这两个七字行一个含两顿,一个含三顿。下面请看《全集》中译诗部分的最后一首,与饶孟侃合译的《山花》原作与译文:

I hoed and trenched and

weeded,

And took the flowersto

fair:

I brought them home un⁃heeded;

Thehuewasnotthewear.

So up and downIsowedthem

Forladslikemetofind,

WhenIshallliebelowthem,

Adeadmanoutofmind.

Someseedthebirdsdevour,

Andsometheseasonmars,Buthereandtherewillflower

Thesolitarystars,

And fields will yearly bear

them

light-leaved

As spring

comeson,

And lucklesslads will wearthem

WhenIamdeadandgone.

我割下了几束山花,我把它带进了市场,悄悄的又给带回家;论颜色本不算漂亮。因此我就到处种播,让同调的人去寻求,当那花下埋者的我是一具无名的尸首。有的种子喂了野鸟,有的让风霜给摧残,但总有几朵会碰巧开起来像稀星一般。年年野外总有得开,春来了,不幸的人们也不愁没有得花戴,虽则我早已是古人。

原作的诗节韵式为abab,诗行三音步,单行用阴韵,七音节;双行用阳韵,六音节。译文韵式依原诗,诗行大多三顿八字,偶尔四顿。前面《樱花》的原作是四音步诗行,译诗行一律九字,但顿数或三或四,没有规律,节奏上很不整齐。相比之下,《山花》较《樱花》又进了一步。

九

根据对百年来英诗汉译的观察和梳理,按各种译法或译诗要求的出现,可分几个阶段。最早当然是译成我国传统诗,因为那时不知道诗还有其他什么写法。随着“五四运动”和新文化运动,经历了“诗界革命”和“诗体大解放”,出现了新诗,而诗歌“译以白话,或可得其仿佛”,乃开始白话译诗。这时译出的自然都是自由诗,因为草创时期的白话诗本身还没有格律。

白话译诗出现不久,诗人对其传情达意的能力已有把握,认为“旧诗格所不能表现的意致的声调,现在还在草创时期的新体即使不能满意的,至少可以约略的传达”(徐志摩《征译诗启》语),开始尝试反映原作形式,因为这对诗歌来说毕竟重要。首先做的当然是“等行翻译”,因为对诗行长短不拘的自由诗来说,这容易做到,而且效果明显。接着是反映原作韵式,因为我们有“无韵不诗”之说,一向重视用韵,且韵部较宽,因此按原作韵式译诗也并不很难。

然后考虑的是如何反映原作的诗行长短。起先是以相当或相应字数反映原作音节数。这样做的代表是朱湘,在20世纪30年代初就这样译诗,他的“茹拜迓特”(Rubáiyát)以每行11字应原作行的10音节。这种以字数计诗行长短的做法,虽说白话诗创作中也有(日语诗、法语诗也按音节建行),但用于英诗不够合理,因为英诗的节奏单位不是音节是音步,而朱译11字行的顿数有四有五,很不规则,有时甚至有六,如“带了玫瑰,哎,春天一去不回!”

受英诗“音步”启发,诗人译者如闻一多、孙大雨,发现白话诗的节奏单位不是“字”,而是英诗那样多由两三字构成的“音尺”(孙大雨称“音组”,卞之琳称“顿”),于是发展出“以顿代步”的译诗要求,就是让译诗行顿数反映原作行音步数。这译法很成功,影响也很大,代表作如卞之琳译的莎翁诗剧和屠岸的《莎士比亚十四行诗集》。

上两种译法的区别是,一种管字数而不管顿数,如《樱花》;一种管顿数而不管字数,如上面第二首“绝句”。其实在汉语中,一定的字数大多含一定的顿数,例如上面译诗中的八字行大多含三顿,十二字行大多含五顿,反之也然,或者即使有所上下,也可按此关系调整,如上面那六顿行可方便地改成五顿的“春天哪,带了玫瑰一去不回!”

到20世纪80年代初,因实践中发现汉语这潜力,于是出现了兼顾顿数与字数的译法(当然还有韵式),例如原作三音步六音节诗行,译为三顿八字;原作四音步八音节诗行,译为四顿十字;原作五音步十音节诗行,译为五顿十二字。此类译法不仅出现在英诗汉译,还几乎同时出现在德诗和俄诗汉译中,可见这是外诗中译发展的必然结果。

从开始白话译诗发展到这种“兼顾”译法,足足花了六十多年。起初我以为,最早在白话译诗中尝试反映原作形式的是朱湘,现在看来,在朱湘译诗以字数反映原作音节数之前,闻一多译诗早已超越了这个阶段!

十

仅仅八年时间里,闻先生的白话译诗已从自由的“节译”开始,发展到可说是“兼顾”译法的《幽舍的麋鹿》和《山花》。

这当然也得力于他的格律体新诗创作。他1926年已发表包括《死水》的一批格律诗和《诗的格律》一文,明确提出“诗的实力不独包括音乐的美(音节),绘画的美(辞藻),并且还有建筑的美(节的匀称和句的匀齐)”,认为“我们中国的文学里,尤其不当忽略视觉一层”。他还以《死水》第一行“这是|一沟|绝望的|死水”为例,说明这首诗中每行都是“三个‘两字尺’和一个‘三字尺’”,显然这做法也逐步进入他的译诗,首先进入了诗行较短的译诗。

闻先生《全集》中的白话译诗,若除去原作为五音步以上作品,那么剩下的只有十首(其中两首同饶孟侃合译,三首未见原作),因此可用来观察分析的样品极其有限。尽管如此,仍可看出闻先生步步推进的多种尝试,以及其译诗所达到的高度。

但闻先生的译诗实在太少太少,尤其可惜的是,他没在《幽舍的麋鹿》和《山花》那样的高度上扩大成果。结果,他这种译诗虽有高度,却很快被“自由化”译诗的洪流淹没,未能发挥应有的影响,起到引领的作用。然而,在他离开译诗的九十年后,我们仍能看到他在那短短时间里树立的高高标杆,看到那标杆预告的译诗发展方向与后人可以争取的高度。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制