书籍的生产及刊刻受战乱影响极大。楚汉之争,项羽焚烧秦廷图书,图书生产也随之停滞,是为中国图书史上的一大浩劫。然而战乱平定之后,书籍却又往往呈现井喷式增长。如太平天国运动及民国军阀混战之余,均是中国家谱和家集刊刻高峰时期。在这两种情况之外,书籍生产受战乱影响还产生一些特殊现象。如战乱期间,出于保存文献的目的,书籍反而被迅速刊刻,呈现增长态势。战时书籍刊刻的增长虽是书籍发展史上的“变态”,然而紧急状态刊刻的书籍却也意蕴丰富。清末管学大臣张百熙的《退思轩诗集》就因受武昌起义影响,而在1911年产生了两种版本。

张百熙(1847-1907),字埜秋,一作冶秋,号潜斋。湖南长沙人。同治十三年(1874年)进士,光绪末年任工部尚书、吏部尚书、京师大学堂管学大臣、户部尚书、邮传部尚书等职,死后赐谥“文达”。张百熙平生著述不多,文学类著述仅有《退思轩诗集》。故而在生前,张百熙就极为看重自己的诗稿,期以传世。然而在张百熙身后,其家族却迭遭不幸,“家私被劫于叛兵,而子复戕于奸盗,名卿身后,群叹式微,藏书亦散落殆尽。”(李肖聃《〈退思轩诗集〉》)整理张百熙诗稿的责任最终落到其门人王式通身上。王式通(1864-1931),山西汾阳人,字书衡,号志盦,光绪戊戌科(1898)进士。1906年以学部观察员赴日本考察教育,归国后任大理院推事、大理寺少卿等职务。1909年,正在清廷担任大理寺少卿的王式通整理好《退思轩诗集》后,便请求沈曾植(1850—1922)作序。沈曾植与张百熙素无往来,然而鉴于王式通再三恳请,且透露张百熙平生论诗多“心折”沈曾植。于是,盛情难却的沈曾植在1910年4月为张百熙诗集作序,直至12月方修改完稿。序中沈曾植称:“文达公诗从容夷雅,拟诸先唐作者,盖张文贞公、权文公之俦,而赋景抒情瑰丽而清远,尤有与文贞公相近者,时之感为风,形容而为颂,正变嬗而为雅,固有动于自然而不知所以然者乎?察其词中之旨,固不尽于其言。”在沈曾植看来,张百熙的诗乃是唐音雅调,与唐代名臣张说、权德舆相仿佛,都是清远瑰丽之词。

接到沈曾植的诗序之后,王式通即着手刊刻《退思轩诗集》。此时,中国的印刷出版业技术日臻繁荣,石印、铅字、雕版、木活字等诸种印刷方式并行。选择何种刻印方式,也颇费思量。石印和铅活字印刷最为便宜,印量也大,且速度很快,然而书的品相却难称人意。而雕版印刷虽工价昂贵,且刷印速度也受到限制,但刊刻的书籍品相精美。因此,在彼时的文人圈中,雕版印刷仍是最为古雅而受人推崇的印书方式。光绪末年,黎庶昌与杨守敬等人在日本发现大批中国亡佚及稀见古籍,因而在日本和国内刊刻《古逸丛书》。《古逸丛书》的成功,让与刻是书的刻工陶子麟(1857-1928)名声大噪。陶子麟,湖北黄冈人,在武昌设刻书肆,专事摹刻古书,先后为杨守敬、刘承幹、缪荃孙等人刻书。他所影刻宋版书,惟妙惟肖,几可以假乱真。曾国藩门人张裕钊曾赠诗给陶子麟云“烟清忽见一钩月,人定微闻百合香。”赞扬其仿刻宋版书隐有微香。林纾的高徒朱心佛称誉其书为“陶家宋椠传天下”。一时之间,大江南北藏书家和学者纷纷慕名求陶子麟刻书。

受命为老师张百熙刊刻遗稿的王式通,受时风影响,遂将誊清稿本由北京寄送武昌,请陶子麟予以刊刻。1911年的农历七月,陶子麟在武昌已将诗集刊版完毕。然而此时武昌局势波云诡谲,不久之后,武昌起义爆发。北京和武昌两地通讯受阻。身处北京的王式通获悉陶子麟刻书已近完工,但他听闻“武昌事起,陶子麟去鄂,椠工星散。”陶子麟离开武昌,其刻书店刻工四处奔散的消息,让王式通忧心如焚。由于不知武昌具体战事如何,担心书版亡佚的王式通毅然决定在北京“先亟付排印以贻同好,聊代钞写,期广流传。精本流传,竢诸他日。”对王式通而言,刊刻恩师的诗集首要的目的在于广为流传,如果能以精美刻本流传固然最好,但迫于时局,只能退而求其次。他在落款中写道:“时在辛亥九月,距文达谢宾客之岁已五稔矣。式通坿识。”由此看来,王式通决定排印《退思轩诗集》是在农历九月,而这时,陶子麟在武昌已经刊印完毕《退思轩诗集》,不过京汉通讯受阻,所刻诗集无法运抵北京。在不知陶子麟书板是否残存的情况下,王式通刊刻了铅活字本《退思轩诗集》。

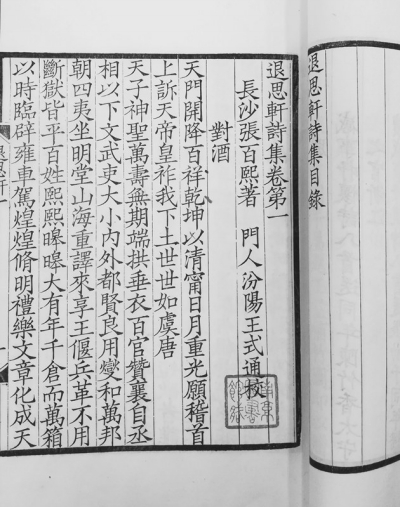

由此,受武昌起义的影响,《退思轩诗集》在短短几个月便产生了两个不同的版本。这两个版本在形态上差异明显,京师刻本为铅印本,纸张粗糙,且开本较小,其开本宽高为14.2cm×23.9cm,板框宽高为12.4cm×17.8cm。而武昌刻本为仿宋精刻本,字大行宽,选用精洁的白棉纸,开本17.0cm×32.3cm,板框宽高为14.2cm×19.1cm。京师本不仅在纸张、墨色等方面不如武昌本,且卷首迻录《国史(张百熙)本传》时还重出一个筒子页,足见此本装帧之潦草。另外,京师本书名“退思轩诗集六卷补遗一卷”,下有“郑沅署耑”四字,而武昌本无“郑沅署耑”四字,且篆书字体也不同。此外,武昌刻本卷末有“湖北黄冈陶子麟刊”,可见陶子麟刻书确有名气,也具备现代的品牌意识。

《退思轩诗集》共收诗322首,附补遗诗25首。诗集两个版本的内容,柯愈春在《清人诗文集总目提要》中称:“两本内容无异。”但笔者仔细对比京师本和武昌本之后,发现《退思轩诗集》的两个版本存在一些差异。如沈曾植序,京师本为:“《退思轩诗集》为长沙张文达公遗著……志盦谓‘文达诗屡经删定,病革犹以选刻为言,其平生谈艺心折吾子,兹以相属,公意也。’曾植闻命而愀然。”武昌刻本为:“《退思轩诗集》为长沙张文达公遗著……志盦言‘文达平生谈艺心折吾子,兹以相属,公意也。’曾植闻命而愀然。”武昌刻本是根据王式通邮寄的誊清稿本刊刻,故删除张百熙生前屡次修改诗稿,病重时仍关心诗稿刊刻事宜的记载,这显然是在淡化张百熙看重诗集、希图诗集传世的留名意愿。而以京师存留稿本刊刻的铅印本,在匆忙中则忘了删改这段话。此外,京师本在沈曾植序后还增加了王式通讲述京师版刊刻缘起的附识:“是集自京寄陶子麟,锓板将竣,武昌事起……式通坿识。”至于诗集中的一些诗题,也有修改,如武昌刻本卷一诗《丁穉璜宫保丈节署讌集谈及山陕近事感赋二章即呈丁丈》,在京师本中则为《丁穉璜宫保丈节署讌集谈及山陕近事感赋二首》。

武昌起义影响了在陶子麟在武昌刊刻《退思轩诗集》,却意外促成在千里之外的京师铅印本的诞生。这种因战事而促成书籍出版的案例,在历史上可谓罕见。同时,武昌起义后全国政治的局势变化,也在《退思轩诗集》中有所反应。武昌刻本的牌记为“宣统辛亥夏月刊于武昌”,而两个月之后京师刻本的牌记已经改为“辛亥九月印于京师”,不再署宣统年号了。此时,尽管宣统皇帝还未逊位,但武昌起义后全国的形势的发展显然已不利于宣统的统治,故京师刻本仅用干支纪年。从中,似也这可见王式通等清廷中上层官员对局势的观望态度。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制