她的文字中透着彻骨的悲伤和绝望。

我曾试图追问这悲凉、孤独甚至冷酷来自何处,孙频以她特有的委婉表达了自己的主见。她书写她眼中的世界,也许这表达有些夸张,我们又不得不承认,现实生活中,夸张甚至荒诞者比比皆是。

孙频独树一帜的写作个性给阅读者留下了深刻的印象。《小说评论》杂志主编李国平评价“ 孙频的创作有点和时代某种文学趣味、文学风尚、文学提倡格格不入”,她的小说“实际上修复了我们的一些文学认知,唤起了我们的一些文学认知”。的确,孙频关注与时代碰撞下的微小个体,并在近年的写作中转向开始和历史对话。山西大学文学院教授王春林以小说叙事特色为切入点,认为“ 在身体呈现中,她把整个人生观、世界观,对社会政治整个思考都凝结其中”。

她成为近年来颇受瞩目的80后作家,从2008 年开始小说创作,十年来其作品多次入选年度文学排行榜,曾获赵树理文学奖、第二届“紫金·人民文学之星”奖。中篇小说《醉长安》获《小说月报》第十五届百花奖,《乩身》获第六届花城文学奖,《我看过草叶葳蕤》获第六届紫金山文学奖。

中华读书报:你的作品比喻和意象比较多,这些比喻固然使小说更加生动并富有画面感,但过于频繁的比喻,是否也会带来一点负面的效果?你如何看待这一问题?

孙频:任何一种爱好变成嗜好的时候都会产生负面的作用,比如我小说中比喻的密集。意识到这个问题之后我正试图做一些有意的改变和其它尝试,但让一个作家的小说忽然就变得面目全非也是不太可能的事。

中华读书报:你的很多小说,人物关系非常紧张,比如《柳僧》中的母女,《光辉岁月》中的母女等等,即便是男女之间,也缺乏和谐的相处。这么集中地处理人物的紧张关系,是因为什么?小说中经常出现的一些母题是否和作家本人的生活经历有关?

孙频:作家这个群体本身就是一个有着隐秘创伤的群体,很多作家的小说中也会经常出现一个原生性的创伤,这个原生性创伤并不是一个狭隘的概念,并不是一提创伤就是什么童年不幸啊,父母离异没有爱啊,没有得到过温暖啊,这样理解创伤太浅层次了,也不是从文学的视域来理解的,倒更像是性

格分析学。

我指的这个原生性的创伤是各种因素叠加起来之后,无可回避地对一个人的精神气质和深层次性格产生的影响,而且就算你长大之后能够很清楚地看到自己身上的一些东西,却是终生无法摆脱。这种东西不是一种具体的经历或者一个具体的地名,更像一种无形的气息。当你写作的时候你就会知道,它就在那里,它蛰伏在你的生命深处或命运深处,如影相随。如果说我小说中会出现一些紧张的人物关系,那一定不是我刻意而为,那只是我的一种本能,或者说是原生性创伤的某一个反射面。这些东西是无法解释的,因为它已经成为命运的一部分,也无所谓好坏,因为如何度过一生并没有一个范本可以参考。成功或失败仍是世俗层面的,而和心有关的属于另外一个范畴。

中华读书报:《柳僧》中母女俩被母亲早年的相好杀死,《去往澳大利亚的水手》中写到孩子们将残疾人的断腿折叠当成游戏…… 很多细节让人看了不免觉得残酷。你在写作的时候,又是怎样的状态?为什么写得这么“狠”?

孙频:经常听到有人说某某人的小说写得狠,大概所谓狠就是太用力吧。我倒觉得有的写得很轻的作品也很好,而有些写得用力的作品也未必不好,比如奥康纳啊,安妮普鲁啊,甚至在巴别尔和胡安鲁尔福的作品中也经常能看到这种很有力的东西,这并不是影响小说本质的东西。小说本身就没有定数,没必要让所有的作家都是从一个培训班里出来的腔调。至于写作时的状态是不可能虚伪与做作的,无论怎么写都一定是一个作者最投入心力用情最深的时候。

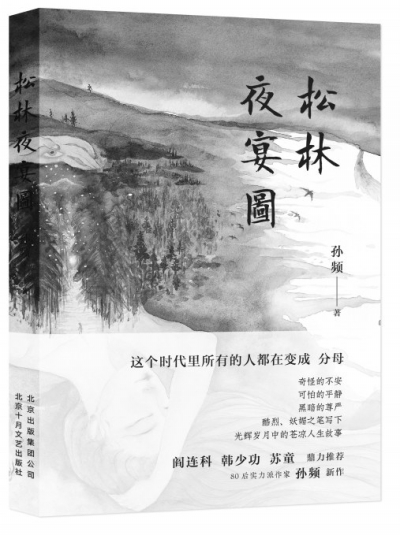

中华读书报:相比而言,《松林夜宴图》中,这种紧张关系相对缓和。为什么会有这种变化?

孙频:一方面和年龄有关系,三十多岁写作的心态和二十多岁时相比还是有了变化,就是说不会再像从前那么极端地看待一件事情,那种极端化其实还是一种小女孩的写作。人在岁月中大概都会变得温和平静一点吧。另一方面

就是反思自己从前的写作,也渴望有一些变化,倒不是为了迎合什么,主要是对自己从前的写作有了厌倦感,想写出一些不同的东西和感觉,一辈子写一种感觉也是痛苦的,这也是一个作家在成长中一些必经的过程吧。

中华读书报:《丑闻》里提到《第二性》,《松林夜宴图》中也到《第二性》,你如何看待《第二性》在小说中起到的作用?

孙频:坦率地讲,即使读过,《第二性》对我也没有产生本质性的影响,因为我知道自己不算一个新女性,也不愿把女性主义的帽子扣在头上标榜女性意识,事实上我不喜欢任何主义,一些根深蒂固的东西和这人世间的无奈我知道我已无力改变,尤其到三十多岁之后更是深刻地认识到这点,也曾被人

诟病为不够新女性,但不等于我不懂得人类起码的文明进程。所以在小说中出现《第二性》的点缀,仍是想表达一点对女性的起码尊重和怜悯吧。

中华读书报:《松林夜宴图》中融入了书信、诗歌,包括霍夫曼斯塔尔写给梵高的信,兰波的《奥菲利亚》,还有转引自冯骥才《一百个人的十年》中一位“右派”写给他妻子的信。另外也引用了叶芝、余秀华的很多诗歌。这种写法在你的小说中是很新颖的一种表达方式。

孙频:小说本来就是一种充满探索空间的艺术形式吧,其实不该有那么多规矩约束小说。而且你自己在一种写法里写久了也会充满厌倦,会影响你对小说的感受和热爱,连看自己都会觉得面目可憎。这篇小说里融入诗歌和书信就是一种文体上的探索,另外与这篇小说的内在气质有关,这篇小说史抒情性是比较强的,那么,在每段的末尾加上一些诗歌和书信一是有了语言的参差感,二是对小说主题的升华,像蕾丝边一样点缀着主题的沉重,造成一种轻盈感。

中华读书报:《松林夜宴图》一书中的三个故事,都充满悬念。尤其《松林夜宴图》,外公的画里到底藏着什么故事,最后没有揭开谜底,先后借着几位故事中的人物予以分析判断,最后李佳音的男友(居然正好是心理学硕士,这个巧合感觉设计的痕迹很重)判断“ 会不会是你外公当年害死了他们?”——这种留白是有意的吗?

孙频:小说不是诗歌或散文,它是需要有故事来支撑的,那么对于小说来说,有一点悬念也不算坏事。《松林夜宴图》这篇小说之所以有这么多留白,有以下原因,一是主题的需要,不需要什么都写出来,读者心知肚明。二是这篇小说涉及到很多艺术知识,尤其是中国的山水画,而中国山水画的真正迷人之处就是留白与空间,那么在文体上这样写也算与此相呼应,彼此照应着遮掩着,如古典园林一般,从一扇窗户里看出去却是更深更远的景致。

中华读书报:很喜欢《柳僧》,写得特别真实,倪慧对母亲英兰的心理,是两代人之间常有的,她想要为自己的粗暴向母亲道歉,可是那句话一直到死未能说出口。你特别擅长描写心理。

孙频:我小说中是有较多的心理描写,首先我觉得不应该把心理描写视为一种过时的写法,如果写作真是时尚那也自有着时尚的轮回。其次如果一个人用心理描写较多,一定是因为这种写法与她自身的某些东西比较贴切和契合,就是说,这样写起来觉得很轻松很自然,这样写的人多数应该是比较内向的,整个人的气质应该是一种向内行走和追问的气质,才会对人的心理有相对执着的兴趣。

中华读书报:你的语言华丽精致,但是也有个别,感觉和人物的身份不太贴,更像作者本人的感慨。比如《光辉岁月》中梁姗姗的同门师兄谈到大学现状那段。你觉得呢?在处理人物语言时,你有什么标准吗?

孙频: 那段对话在整篇小说中是有些生硬的,其原因一是他们的对话承载了我自己的思考,除了靠人物对话我还没有想到更好的表达方式,二是考虑到这是两个博士之间的对话,谈一些形而上的问题还是能立住脚的。随着时间的

流逝和年岁的增长,我在小说中想探讨和表达的一些主题也在渐渐深入,有时候可能会出现文本不足以承载思想的片段,所以显得生硬。总体来讲,我还是一个对语言要求非常高的人,需要一种属于我自己的语感来带动自己。

中华读书报:你的很多作品,探讨了知识分子的精神困境,情感的苍白贫瘠,比如《万兽之夜》里的李成静、《光辉岁月》里的女博士梁姗姗…… 她们都经历过感情和对世界认知层面的困境,又在世俗中被自己的情感所伤害。你觉得作家应该如何处理情感这种题材?

孙频:说实话,我现在觉得很多题材都是阶段性的,大概没有哪个作家会终其一生只写一种题材。这与人的生活状态和精神状态的变动有着很大的关系,生活是个物质层面的东西,但物质层面的改变会带动精神层面的变化。哪

怕一个人换一个地方生活,结交新的朋友都会对他的写作产生影响。更重要的是内心里渴望与欲望的消遁与更迭,当一种渴望或痛感开始消失的时候,或精神上忽然有了什么豁然开阔的感觉,你都会不自觉地转向别的写作素材。

中华读书报:《松林夜宴图》《去往澳大利亚的水手》《万兽之夜》等作品中,都涉及了中国当下社会现实的种种弊端。你是通过什么搜集这些素材的? 这种批判意识,大概是从什么时候开始融入作品的?

孙频:作家们获取素材的途径五花八门,有些人必须靠与人群的近距离接触,有些人靠听来的看来的,甚至靠看新闻都是可以的,只要是适合自己的方式就好。我基本还是一个冥想式的作家,就是说,在现实中获取一定量的信息之后,我基本是靠想象来完成作品的。所以我的小说并不是一种严格的写实主义。这种批判意识是从我一开始写作就有的,因为写作的最初动力必定有着对现实层面的种种不满与不平,而在后来的写作中,这种意识也是不会消失的,

这是小说中的最核心动因之一,所以难以消失。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制