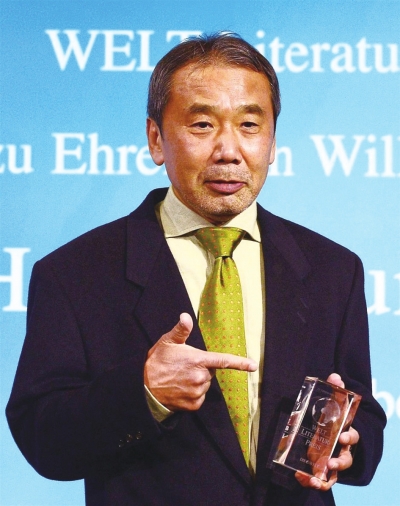

群众依旧爱村上,教授不再反春树

《日本时报》认为,相对于种种追捧,对村上作品严肃的、批评性的鉴赏已显滞后。某些评论家仍然轻视村上,认为他在文学上无足轻重,只是全球低俗小说市场的供货者之一,缺乏川端康成、谷崎润一郎和三岛由纪夫等大作家的分量。八十一岁的著名文艺评论家、小说家和学者莲实重彦是村上最痛烈的批判者之一,早在2010年,他便轰动一时地指出,村上春树的文学形同“结婚诈欺”,其读者都是那些希望上当的人。英国小说家、翻译家和评论家蒂姆·帕克斯(TimParks)也在2010年声称,村上是“无趣的新全球小说”的代表人物。

(详见4版)

1998-2018:三探大树杜鹃王

1998年、2002年、2018年,刘先平先生与老伴三赴云南腾冲,跋山涉水深入高黎贡山无人区,只为亲身识认观赏植物皇后——大树杜鹃王,最近这次进山,两位老人已是八十高龄。是什么样的动力驱使他们反复踏上征程?作为地球的子孙,人类这一物种究竟在基因深处对自己所依存的自然环境怀有怎样的感情?看看刘先生的追记,就不难理解为什么这几年来,博物学读物逐渐受到越来越多读者的喜爱。大树杜鹃的花,不仅花盘大,花色也是变幻的。那紫红的是含苞初放。紫色的渐退正是旺盛的生长。粉红时,花座上已孕育了幼果,待到幼果成熟,已是长圆柱形,犹如缩小版的蒲烛。她的花朵似乎有着春、夏、秋、冬四时。看着大树杜鹃王灿烂的花朵,再掉头看由她传承的满山谷红艳艳的大树杜鹃花,我终于悟出16年的期待和向往……完整的大树杜鹃王——有花有叶的大树杜鹃王——生命的壮美!她就是高黎贡山的丰碑!

(详见5版)

既是现代的,又是中国的,才是世界的

王洪岳先生完成了一本关于莫言的厚重的书,这本书所关注的一个核心的问题,这是现代主义文学中国化。中国的文学,怎样才能做到既是现代的,又是中国的?过去有一种说法,只有中国的,才是世界的。这句话只是一个口号,是否正确,还要看如何理解。这主要在于,这个中国,不能只是古代的中国。古代的中国如果原封不动的保存,在今天就可被当作另类物来看。它所具有世界性,只能从猎奇的意义上去理解。莫言的价值在于,他既是现代主义的,又是中国的。如果仅仅是现代主义的,那就很可能只是西方的镜像,很难具有世界意义。要想成为世界的,就必须既要现代,又要中国。有了这两条,就很好了。人家怎么看,那是人家的事。

(详见13版)

三百多年前的微信朋友圈

清康熙年间,安徽歙县人张潮(的著述中有《幽梦影》一部。此书后来被收入《古今说部丛书》时,编者因其文体形式独特,而将其标目为“清供”。“清供”一般指的是案头清雅的蔬菜摆设,将其作为《幽梦影》的标目是因为此书所辑均系随兴而得的“清言隽语”。随感格言式的著述明末清初已多有出现,如屠隆之《娑罗馆清言》、陈继儒之《小窗幽记》即其中佼佼者。但是张潮的《幽梦影》却有新的创造,正如光绪21年杨复吉所言:“昔人著书,间附评语,若以评语参错书中,则《幽梦影》创格也。清言隽旨,前于后喁,令读者如入真长座中与诸客周旋,聆其謦欬,不禁色舞眉飞,洵翰墨中奇观也”。从网络时代的眼光来看,他这种格局倒是与今日的微信朋友圈十分相像。

(详见15版)

缩小

缩小 全文复制

全文复制