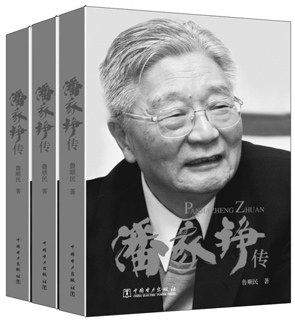

潘家铮作为科学家的科学精神,作为工程师的创新与担当,作为知识分子的人文情怀,还有作为父亲的慈爱,以及作为普通人的无奈与懦弱,在《潘家铮传》里都有反映。

从赵树理、马烽那一茬作家开始,一直到上世纪80年代“晋军崛起”的张石山、李锐、成一,山西的文学创作以农村题材小说创作见长,在文坛影响甚巨。然而对作家鲁顺民而言,与其说在文学上对他影响较大的是作家,不如说是费孝通这样的社会学家。他觉得文学作品表现的农村距离真实的农村很远。

抱着告诉读者一个真实的农村的态度,鲁顺民利用业余时间着意搞了一些农村调查,一发不可收拾:《380毫米降水线——世纪之交的北方农村和农民》《失忆的蛟龙》《王家岭的诉说》《礼失求诸野》……与其说,这是一些关于农村的纪实报告文学作品,莫若说是一些随笔与笔记。直到开始接手写《潘家铮传》,鲁顺民才意识到自己成了一个专门从事纪实文学创作的作家。

中华读书报:作品可读性很强。虽然看上去很厚,但是引人入胜。可否简单谈谈您是如何与这个选题结缘的?这次写作对您有怎样的挑战?

鲁顺民:2012年7月,潘家铮先生去世,中国电力出版社请著名报告文学作家赵瑜来撰写潘家铮的传记,当时,赵瑜兄参与过策划和拍摄《大三峡》。潘家铮先生晚年的全部精力几乎都投注在三峡工程,由赵瑜兄来撰写潘家铮的传记,是再合适不过的人选。但是这个时候,赵瑜兄给我打电话,说让我来写《潘家铮传》。他讲,你是在黄河边上长大的,对河流有感情,以前也写过黄河,水电也好,水利也好,实际上就是与河流对话的产物,你应该能写好的。

这样,我就接下了这个任务。随着写作的深入,越来越感到从小对河流的认识和感情还真的起了作用,水利科学也好,水电科学也好,实际上是从另一个角度对河流的整理与审视。

中华读书报:在写作之前,您经过怎样的准备?

鲁顺民:潘家铮先生是享有国际声誉的水电专家和结构力学专家,中国科学院、中国工程院“两院院士”,长期主持中国水利水电技术工作,又有很深厚的诗词修养和文学修养。他自己留下来的文字就很多,其中有一本自传体的散文集《春梦秋云录》,出版于1991年,之后又再版两次,可见其影响力。其实,如果把这些文章稍加串联加工,就可以给出版社交差,但是这样做显然不厚道,而且与自己对这部传记的期许有很大的差距。我看这个散文集,目的是要从这些片断式的人生记忆中得到信息提示,寻到线索,再根据这些提示和线索一点一点一步一步追索潘家铮先生的科技人生轨迹,不仅要把传主一生的科技人生总结出来,而且要把传主作为一个文学人物生动地塑造出来。

我搜集的资料大致有两大部分。一部分是潘家铮先生的著作与文章。潘家铮先生一生著述甚丰,全集编定共十八卷,计一千多万字。另外一部分,是大量阅读工程建设资料。这些世界性技术难题的来龙去脉是怎么回事?潘家铮先生在他的文章里谈得比较简略,有的甚至一笔带过,所以搜集和阅读这些工程技术性资料显得很有必要。

中华读书报:看得出来,您的采访特别扎实,写得非常生动。能否谈谈写作《潘家铮传》中,最深的体会是什么?

鲁顺民:因为是第一次把科学家作为一个写作对象,感慨很多。为什么科学的声音如此微弱?为什么科学的东西传达不出去?所以,在写作的时候,我有一个小小的野心,是不是能够通过这本书让更多的人了解中国的基础建设?是不是能够把科学的声音传达出去?我希望把潘家铮先生当作一个文学形象来写,而不是干巴巴地为他做一个技术总结。

潘家铮先生去世之后,他女儿整理他的遗物,在书房里有一大堆笔记本,除了每天必记的日记之外,我翻捡过他大量的工作笔记。他的工作笔记的内容相当庞杂,也特别细致。梳理潘家铮先生个人成长与科学成就,不得不感慨,这样的天才人物之所以成功,有他的道理在。像潘家铮这样的科学家和杰出的工程师,不断的思考问题是他的生活方式,在思考里有无穷的乐趣在,这可能是一个很享受的过程。

中华读书报:通过阅读,我也认识了潘家铮的丰富和多面。很多老一辈的科学家都是学贯中西,文学等各方面修养非常丰厚。尤其是他对科幻小说的写作,更是出乎我的预料。通过写作,您对潘家铮有哪些新的认识?

鲁顺民:潘家铮先生在谈治学的文章里,屡次谈到他的文学梦。这与他小时候的训练与阅读有关系。从六七岁开始就跟着父亲读《四书》《五经》,他的祖父是一位举人,父亲早年毕业于东南大学教育系,从小受过严格的家学训练。他的藏书里面,文史哲类的典籍恐怕可以和技术方面的书籍平分秋色。我还注意他订阅的杂志,由巴金主编的《收获》杂志,从上世纪50年代,一直订到他去世前的2011年。

说到他的文学创作,我觉得他首先应该是一个诗人。他在十多岁就开始模仿着做律诗、竹枝词,从小就以诗人自期的,一生诗歌创作不辍,从留下来的传统诗歌作品来看,他是有自己的诗学主张的。其次再说他的其他文学修养。潘家铮先生小时候不大安分,千方百计搜求各种志异、演义小说来读,十一二岁模仿《西厢记》作曲词,像模像样。他自己回忆说,他的第一篇小说创作于十四岁。

倒是从上世纪90年代开始,他的科幻小说逐渐引起读者的注意,应该讲,他的科幻小说创作观念与他的科普观念还是一脉相承的。他有一本很精彩的科普作品,叫做《千秋功罪话水坝》。他的科学幻想,有已有的科学技术支撑,幻想的未来是可能变成现实的。在科幻领域,这种小说被称为“硬科幻”。我在阅读他的科幻作品时,特别注意到这些作品创作的时间,集中在1984年到1994年这十年中间。这十年恰好是他担任三峡工程论证小组副组长兼技术总负责人到三峡工程上马的那一段时间,也是关于三峡工程争论最激烈的十年,他是技术总负责人,压力可想而知的大。作家卢跃刚在他的文章里写到,有一次组织专家到法国考察大坝工程,潘家铮一到小旅馆就把自己关起来,除了阅读法方提供的技术资料之外,就是写小说。写小说,是缓解压力的最好方式。或者可以讲,文学为他撑起另外一片精神的天空。科学寻求世间万物之间的确定性,而文学则在探索世界的可能性。这两者都对潘家铮有无穷的吸引力。

中华读书报:掌握了那么多素材,您在取舍上是怎样考虑的?写作中,是否也有为尊者讳的顾虑?您觉得这部作品在多大程度上呈现了真实的潘家铮?

鲁顺民:按照传记写作的惯例,先期为传主做过一个年谱。在构思全书的时候,一是全面反映他的成长经历,一是突出他在科研和技术上的贡献。为尊者讳的问题当然也考虑过,比方,关于三峡的争论,关于南水北调西线工程的设想等等,都是社会上争议比较大的话题,也涉及到一些当事人。写作的时候,材料都是现成的,我觉得还是写出来比较好。我觉得这部书把潘家铮作为科学家的科学精神,作为工程师的创新与担当,作为知识分子的人文情怀,还有作为父亲的慈爱,以及作为普通人的无奈与懦弱,在书里都有反映。这部书里的潘家铮,应该是饱满的,丰富的,甚至是复杂的。

中华读书报:在写作中,如何处理真实与合理想象的问题?

鲁顺民:纪实作品与小说的最大区别,怕就在于不需要作者的想象。目前的文体分类,把文学作品划分为虚构作品和非虚构作品两大类,这个分类的界限很清楚。传记文学作品,显然属于非虚构作品,既是非虚构,就不可以虚构,人物、事件、时间、地点都必须是真实的,否则就是小说。我在写作的时候,并没有什么想象的东西在里头,哪怕是合理的想象,每一个细节都有原始材料的支撑,都是有来头的,哪怕是一个小细节,都是采访和阅读材料得来。

中华读书报:可否谈谈《天下农人》这部作品?

鲁顺民:《天下农人》这部作品,就是2000年到2010年左右,差不多十年的农村调查报告的一个结集。在编辑的时候,有两条线,一是呈现现实的农村和农民的生存状态,内容包括日益凋敝的农村;二是呈现历史变迁中的农村和农民,从1947年土改开始,一直到改革开放,通过这条线,反映农村七十多年的变迁。因为调查比较详细,反映也真实,出版之后的反响还是有一些的,获得了第七届冰心散文奖和2012-2015年度赵树理文学奖。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制