呈献诸君的本书,收入先父冯永轩上世纪20—60年代集藏的唐人写经、明代山水及大量清代、民国文士政要书画、尺牍,并略选1980年以来笔者所获书画及信札,合称《冯氏藏墨》,分《翰墨丹青》(以下简称《丹青》)和《永宜堂信札》(以下简称《信札》)两册出版。

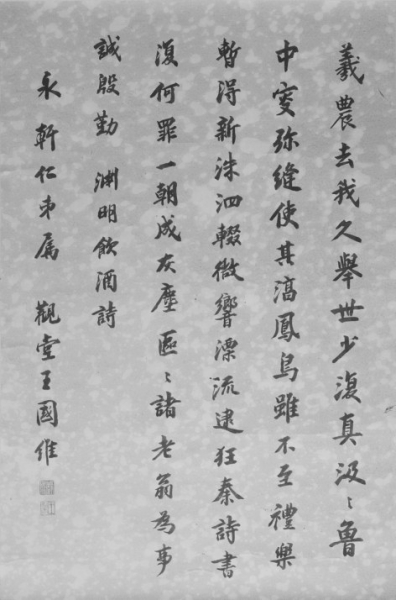

梁启超王国维题赠条幅

先父冯德清(1897—1979),字永轩,以字行,又字永宣,号无尘,湖北黄安(今红安)人,出身自耕农家庭,1923年入读国立武昌师范大学(武汉大学前身),师从文字学家黄侃(1886—1935)(《丹青》收黄侃手撰条幅、扇面)。1925年,清华国学研究院(全称“清华研究院国学门”)创办,先父考取为一期生,受业国学家梁启超(1873—1929)、王国维(1877—1927),语言学家赵元任(1892—1982),并开始搜集文物,这发端于对梁、王二先生惠赐墨宝的珍藏。

梁启超赠冯永轩对联,书宋词集句。其原委略如:1924年春夏,梁夫人李蕙仙(1869—1924)病重住院,先生陪护数月间,从随携《宋词选》中择句,组成联语二三百副。此后数年,手撰集句赠送友朋、弟子。先父1926年从清华研究院毕业时,梁先生所赠,正是其中之一,上题“永轩仁弟”,落款“梁启超”,记时“丙寅四月”,白文名章“新会梁启超印”,白文闲章“任公四十五岁以后所作”,上联“遥山向晚更碧”(北宋词人周邦彦句);下联“秋云不雨常阴”(北宋词人孙洙句)。前几年,《光明日报》刊发纪念北京大学王力教授文章,配梁先生手书赠王力(清华国学院二期生)宋词集句(人在画桥西冷香飞上诗句酒醒明月下梦魂欲渡苍茫)照片,格局与梁先生赠冯永轩的别无二致。多被引述的梁启超赠胡适对联(蝴蝶儿晚报春又是一般闲暇梧桐院三更雨不知多少秋声),也同此式样。

王国维条幅,撰东晋陶渊明《饮酒诗》之一,上题“永轩仁弟属”,落款“观堂王国维”,白文名章“静安”,朱文名章“王国维”。先父在国学院的研究题目为“诸史中外国传之研究”,毕业论文“匈奴史”由王先生指导(《信札》收王国维为冯永轩所开西北史地论著书单)。

梁、王条幅常年悬挂堂屋,先父又谈及二先生道德文章,并偶议逸闻(留下印象颇深的是:因梁启超乃广东南海康有为的学生,王国维乃逊帝宣统的师傅,第二期开始任教清华研究院的陈寅恪戏称诸生为“南海圣人再传弟子,大清皇帝同学少年”),故自幼我们兄弟对梁、王两位有一种家中长老的亲切感。

1927年,王国维先生自沉颐和园昆明湖,其时先父任教武汉,清华研究院在校学生向校友发讣告,此一文本,历经战乱、动乱,先父不离身边(《信札》收清华研究院同学会寄出的王静安先生辞世讣告、王国维遗书等相关文字)。

清华研究院国学门招收四届研究生,共约七十余人,后称“七十子”,多成为文史哲诸学科专家(先父谈及,与清华同学中交往较密的是刘盼遂、徐中舒、高亨、方壮猷等。《信札》收清华研究院一期生刘盼遂致冯永轩函二通、吴其昌致时昭瀛函一通,《丹青》收刘盼遂手书甲骨文一帧)。今之清华国学院编“清华国学书系”,包括四大导师(梁、王、赵、陈),吴宓、李济、梁漱溟等教师及数十位研究生的论著,其中有《冯永轩文存》(江苏人民出版社2014年1月出版),收入先父主要作品。

赴新期间搜罗边疆史料

父亲师承王国维,致力边疆史地探究,早有赴西域考察之志。大舅张馨(1888—1940)上世纪30年代任新疆教育厅厅长,服膺孙中山“联俄,联共,扶助农工”三大政策。统治新疆的盛世才(1897—1970)30年代以开明面目现世,招纳内地进步文化人士(如茅盾、杜重远、萨空了、赵丹等),先父较早被邀,与先母张秀宜(1901—1971,号稚丹)带我大哥、二哥赴新。先父1935年5月途中所写日记称:

阅日人藤田丰八所作之《西北之古地研究》,因有所感。日人对我国边疆早就注意研究,而我国人士还蒙然不知,我辈身为学子,对此应负责研究,以期国人知如何开发西北。此次赴新即以此为鹄的。

父亲抵新疆首府迪化(今乌鲁木齐),盛世才委以新疆师范(当时新疆最高学府)校长、新疆编译委员会委员长,礼遇甚隆。不久,父亲发现盛是阴险、可怖的野心家,决定离开,但盛不愿放走从内地聘来的高级知识分子,一再挽留。父亲仿效蔡锷(松坡)摆脱袁世凯的做法,假装跟母亲当众大吵,不能共处,盛只得放行。父亲带着大哥于1936年从河西走廊返回湖北,二哥过继给大舅(故二哥又有张姓),母亲则赴苏联东方大学塔什干学院留学,在那里生下三哥,再取道西伯利亚、远东海参崴(符拉迪沃拉克),回武汉与父亲团聚。

父亲在新疆注意集藏吐鲁番(古称高昌)文书(《丹青》收高昌出土唐人写经、贝叶经,王葆心、孙百朋、关百益、唐醉石等应先父之请书写高昌出土唐人卷子的题跋多种)。又广搜历史人物墨迹,一如清两江总督牛鉴(1785—1858)对联,父亲边批两处(《丹青》收牛鉴六言联及永轩边批);再如左宗棠(1812—1885)率楚军平定阿古柏(约1821—1877)、收复天山南北两路时留下的手书对联:“山高水长中有神悟风朝雨夕我思古人”,词意深远,笔力劲拔,气象雄阔,字幅多油迹,估计是新疆人吃手抓羊肉时沾上的(《丹青》收左宗棠八言联,立轴外侧记“永轩民廿五年自新疆购得”);三如新疆政要议西北军政外交的函件(《信札》收左宗棠属下将领密札多件,清末民初主政新疆者书信多通)。

父亲对盛世才的观察是准确的。父母离新后,大舅张馨被盛逮捕,继遭屠戮(中共驻新代表陈潭秋、毛泽民、林基路也于此际被盛杀害,赵丹下狱五年之久),随父亲赴新的四叔冯德浩入狱,二哥及两位表姐颠沛流离数载。1944年盛世才在新疆的权力被国府削夺,1945年张治中主政新疆,与内地重新通邮,父母才联系上二哥,迎回武汉家中。中华人民共和国成立之初,父亲寻找德浩叔,写信给新疆省府主席鲍尔汉(1894—1989,一名包尔汉,20世纪30年代与先父相熟),鲍立即以工楷的汉字复函,说明冯德浩及大舅女儿张式婉下落。信札上方有“新疆省人民政府用笺”字样,朱文名章“鲍尔汉”,上汉文,下维吾尔文,此种名款较为罕见(《信札》收鲍尔汉致冯永轩函)。

辗转飘零中的收藏

1938年秋日寇侵占武汉前夕,先父母举家乘木船东下黄冈山区避难。父母的原则是,生活用品尽量缩减,而藏书及字画、古器物全数带走。乡居数年,先父教过私塾,继在湖北省第二高中执教,曾任该校校长。因日军反复“扫荡”鄂东山区,家里多次“跑反”(逃难),衣物等抛却不少,而藏书、文物则始终保存完好,乡间亲友为此肩挑背扛,出力甚勤。颠沛大别山区期间,先父与避居罗田的国学家、方志学巨擘王葆心(1867—1944)时常切磋鄂东史地及西北文献诸问题(《丹青》收王葆心手撰高昌出土唐人写经题头,《信札》收王葆心致冯永轩书信多通)。

1942—1945年,先父应聘任安徽学院(安徽大学前身)历史系教授,存反映该校抗战间办学的材料(《信札》收安徽学院致冯永轩函)。在极其困难的条件下,先父筹划举办文物展览,以期激励师生及民众爱国热情。

1945年抗战胜利,先父母率全家返回武汉,木船所运主要仍然是藏书和文物。翌年先父应聘国立西北大学历史系教授(《信札》收西北大学致冯永轩函),继续西北史地研究(《信札》收西北考古大家黄文弼致冯永轩函),所著《西北史地论丛》及《中国史学史》成稿于此期(二书收入《冯永轩文存》)。

西安乃千年古都,上世纪40年代中后期,旧籍、古器物遍于坊间,多真品而价廉。先父与相随西安就学的天琪大哥徜徉于街头古董摊前、城郊汉唐陵园,时有收获。大哥追忆诗云:“秦陵探胜,茂陵访古。偶得刀币五铢,幸获未央瓦当。喜不禁,父子且歌且舞。”

先父对抗战胜利后国民党政府腐败不满,课堂上下多作批评,被当局戴上“红帽子”,常有“职业学生”尾随盯梢。先父遂于1949年初离开西北大学,转任湖南大学教授。其时内战正酣,似有划江而治之势,先父离湘回汉。

中华人民共和国成立初期,先父任湖北师专(旋改为武汉师范学院)历史系教授,得以较系统地从事楚史研究,收藏古籍文物的情志也有增无减。上世纪50年代,余念中小学时,常见一位戴深度近视眼镜的长衫客造访武昌老宅,其人总是挟着一个灰布包袱,神秘兮兮地走进父亲书房,闭门良久,出来时多半只拿着叠成小方块的包袱布。显然,这位来自汉口的古董商(隐约记得姓高)又在父亲处推销了几本古籍或几幅字画。家中的衣食照例是简朴的,且不说我做老五的历来穿补旧衣装,就是父母也没有一件完好的毛线衣(父亲辞世时所穿羊毛衫袖口是破的)——工资半数耗费在购置书籍、古董上。家人早已对此视作当然,节俭是生活常态。

惨遭“书厄”

父母于上世纪60年代初退休,归武昌矿局街老宅所在居委会管辖。1966年“文革”爆发,居委会“扫四旧”之狂热不让于学校,老宅被抄家数次,颇丰厚的藏书一再遭扫荡,其中一些善本、孤本或被撕毁,或充作街巷妇人糊鞋样的材料,父亲作为楚史研究先驱,其撰著多年的三十万言《楚史》稿本(1962年前后余曾协助抄誊)也不知所终,呜呼哀哉!为减少损失,我们通知母亲任职多年的湖北图书馆,该馆派人以麻袋装、板车运方式从冯宅抢救部分藏书(省图书馆还派汽车到街道办事处拖走一部分抄家后堆放那里的冯家藏书)。父亲踉踉跄跄尾随板车走了好长一段路。今之湖北图书馆特藏部还有若干盖冯氏印章的古籍,它们是逃过抗日战火、“文革”浩劫的幸存者。1996年,笔者为钟年、孙秋云、萧放等君著的《中国文化厄史》作序,追述中国历史上惨烈的“书之十厄”,而家中藏书的遭际,过电影似的在眼前一一闪现。

比藏书幸运的,是字画与古钱币,因其一向放在七八只旧箱子里,置于堂屋天花板之上的漆黑空间(无固定楼梯,须搭临时梯子上去),抄家者未能发现。这样,字画、古钱币大部分得以保存。先父辞世前夕(约在1978年岁末),冯家将古钱币数百件捐给复建不久的武汉师范学院(今湖北大学)历史系。这批夏、商贝币,春秋战国布币,秦半两,汉五铢,乃至唐、宋以降铸有年号的通宝、元宝,成为今之湖北大学博物馆钱币馆的基本馆藏,业内专家评价甚高。

先父藏墨举略

先父藏墨,时代较久远的是唐人佛经抄本及明代画作,主体乃清朝、民国文士手笔。

以字幅(包括条幅、扇面和信札)而言,最早作者当为署名魏徵的唐代某写手。更多的挥毫者是——

(1)文士书家:明清之际诗人查士标(1615—1698),礼部侍郎、诗人沈德潜(1673—1769),康熙五十七年(1718)状元、书法家汪应铨(1685—1745),刑部尚书、乾隆“五词臣”之一张照(1691—1745),“诗、书、画三绝”郑板桥(1693—1765),乾隆“五词臣”之首梁诗正(1697—1763),其子、书法与刘墉齐名的梁同书(1723—1815),与翁方纲、刘墉、梁同书并列的王文治(1730—1802),古文家、桐城派主将、擅草书的姚鼐(1731—1815),“清代四大书法家”中的两位:翁方纲(1733—1818)、铁保(1752—1824),思想家、数学家、戏曲理论家焦循(1763—1820),与袁枚齐名的诗人、诗论家、书画家张问陶(1764—1814),嘉道间内阁大学士、总成《十三经注疏》的一代文宗阮元(1764—1815),道咸间文学家、篆刻家吴熙载(1799—1870),朴学家、章太炎老师俞樾(1821—1906),创内圆外方“张字体”的张裕钊(1823—1894),文史学家、《越缦堂日记》作者李慈铭(1830—1894),与虚谷、吴昌硕、任伯年等并称“清末海派四杰”的蒲华(1839—1911),戊戌变法参与者、上海强学会发起人、金石学家黄绍箕(1854—1908)等等。

(2)重臣兼书法妙手:嘉庆间军机大臣、礼部尚书那彦成(1763—1833),道光间两江总督牛鉴(1785—1858),咸丰同治光绪间执掌军政的曾国藩(1811—1872)、曾国荃(1824—1890)兄弟,左宗植(1804—1872)、左宗棠(1812—1885)兄弟,李瀚章(1821—1899)、李鸿章(1823—1901)兄弟,湖北巡抚胡林翼(1812—1861),兵部尚书彭玉麟(1816—1890),荆州将军巴扬阿(?—1876),军机大臣、总理各国事务衙门大臣沈桂芬(1818—1880),兵部尚书毛昶熙(1817—1882),闽浙总督何璟(1817—1888),光绪间出使英法大臣、较早倡导宪政的郭嵩焘(1818—1891),军机大臣、藏书及金石收藏家潘祖荫(1830—1890),戊戌变法中坚人物、同光两代帝师翁同龢(1830—1904),湖南巡抚、金石学家吴大澂(1835—1902),光绪间出使美、西、秘大臣张荫桓(1837—1900),状元外交官、元史大家、赛金花的丈夫洪钧(1839—1893),书法名家、宗室中少有支持维新变法的盛昱(1845—1899),管学大臣、中国近代学制奠基人张百熙(1847—1907)等等。

(3)清民之际学人、政要:历史地理学家、书法家杨守敬(1839—1915),诗人樊增祥(1846—1931),保路运动领袖、书法家刘心源(1848—1917),戊戌变法主将康有为(1858—1927),同光体诗派代表陈三立(1853—1937,陈宝箴之子、陈寅恪之父),清末军机大臣、民国总统徐世昌(1855—1939),史学家屠寄(1856—1921),主讲两湖书院、辛亥后以遗老终守的梁鼎芬(1859—1919),清末湖南布政使、后为伪满洲国总理、书法家郑孝胥(1860—1938),张大千的两位老师:晚号“梅道人”的海派画家曾熙(1861—1930),晚号“清道人”的书画家李瑞清(1867—1920),自强学堂—方言学堂提调、诗书精绝的程颂万(1866—1932,程千帆叔祖),民初江苏都督、故宫博物院早期负责人庄蕴宽(1866—1932),甲骨学开创者罗振玉(1866—1940),国学大师章太炎(1869—1936),梁启超、王国维,近代出版业先驱、商务印书馆总经理张元济(1867—1959),清末湖北宪政派代表之一、民初湖北省省长夏寿康(1871—1923),清末宪政派领袖、民初众议院议长、司法总长、教育总长汤化龙(1874—1918),辛亥革命后四川副都督、广东省省长朱庆澜(1874—1941),民国元老、书法家于右任(1879—1964),北洋时期司法总长、教育总长、学者章士钊(1881—1973),理学大师马一浮(1883—1967),早期同盟会员、国民党中央执行委员邓家彦(1883—1966),文字音韵学家、章黄学派创立者黄侃(1886—1935)等等。

绘画(立轴、横幅和扇面)是先父集藏重点之一,然一批精品(如郑板桥、任伯年、吴昌硕、齐白石等大师画作)于十几年前损失,令人痛惜。作品尚存的有:明代弘治—万历间画家陆治(1496—1576),明清之际画家刘丁(1621—1692)、笪重光(1623—1692),清初画家黄云(与石涛[1642—1707]为友),“清六家”之一王翚(1632—1717),清中叶画家钱载(1708—1793)、朱筠(1729—1781)、奚冈(1746—1803)、刘德六(1805—1876),有“画石第一”之称的周棠(1806—1876),军机大臣、擅山水画的张之万(1811—1897,张之洞族兄),与任伯年、吴昌硕齐名的海上画派吴公寿(1823—1886)、朱偁(1826—1900),清民之际画家贺良朴(1861—1937)、与齐白石并称“南黄北齐”的黄宾虹(1865—1955)、人物画家王震(1867—1938,号白龙山人)、艺术教育家陈衡恪(1876—1923,陈寅恪兄)、逸笔超迈的陈曾寿(1878—1949)、兼通中西的黄山派代表刘海粟(1896—1994)等。古文家、以翻译西洋文学名作著称的林纾(1852—1924,字琴南),山水画也十分了得。

一些书画、篆刻、信札获于先父友人,如国学家王葆心(1867—1944),沈肇年(1879—1973),文史学者关百益(1882—1965),篆刻大家唐醉石(1886—1969),文学史家、钱锺书之父钱基博(1887—1957),藏书家徐恕(1890—1959,字行可),考古学家黄文弼(1893—1966),思想史家刘盼遂(1896—1966),文化史家吴其昌(1904—1944),“画坛三老”张肇铭(1897—1976)、王霞宙(1902—1976)、张振铎(1908—1989),画家侯中谷(1890—1955)、薛楚凤(1902—1976)、赵合俦(1902—1982)、徐松安(1911—1969)等。

笔者少时多次在家中迎谒耄耋之龄的唐醉石,叹服其制印的古拙、清雅,成年后方知唐老是西泠印社健将、东湖印社创始人;接待湖北文史馆首任馆长沈肇年。王霞宙曾来宅茶坐,谈艺颇精。作品参加民国首届美展的侯中谷盛年辞世,常被先父念及,其风骨遒劲的画作常悬冯家厅堂。薛楚凤曾任冯玉祥秘书,乃先父至交,进冯宅时每以河南话高唤“永轩,我来了”。先父说,薛楚凤常低头走路,问其故,答曰“看不得一些人势利脸孔”,清峻古风,溢于言表。薛的文人画超逸、藏深趣,题字常带机锋,书画正如其人。

三十余年的珍藏

笔者自上世纪70年代末以来研习中国文化史及湖北史志,与学者、美术家优游艺文,三十余年来所获书画乃多位师友所赐——

画家陈作丁(1922—2010)、何冠智(1924—2008)、汤文选(1925—2009)、邵声朗(1931—2014)、冯今松(1934—2010)、周韶华、陈立言、唐小禾、张善平、李寿昆、徐勇民、刘一原、贺飞白、魏扬、薛浚一、鲁永欢、严其昌、冷军、樊枫、孔奇、施江城、闻立圣、吴欢、谈士圮、刘三多、汪国新、张伟、虞小风、余楚民、杨秀坤、陆惟华等。周韶华自上世纪80年代初至当下,有多幅作品相赠,可略见周老三十余年间艺术风格的发展。湖北美术院老院长陈立言为历代文星造像,挥洒戏装梅兰芳,神形兼备。湖北美术学院老院长唐小禾的孙中山像尤见素描功力。

书法家黄亮(1903—1987)、陈义经(1914—2007)、吴丈蜀(1919—2006)、曹立庵(1921—1991)、钟鸣天(1928—2009)、欧阳中石、徐本一、杨斌庆、唐翼明、孔可立、铸公、黄德琳、刘永泽、杨坤秉、万军、王三山、邓成龙、李福林等。黄亮80年代初所赠四言联“曾三颜四禹寸陶分”,笔力苍古,意旨高妙。欧阳中石所赠横批“德和天下”,力透纸背,彰显中华文化精义。

历史学家邱汉生(1912—1992)、刘先枚(1914—2001)、赵俪生(1917—2007)、刘绪贻、陈锋,哲学史家萧萐夫(1924—2008)、汤一介(1927—2014)、郭齐勇,国学家饶宗颐,周易学家刘大钧,星云法师,文学史家程千帆(1913—2000),文化学者余秋雨,语言学家朱祖延(1922—2011),作家姚雪垠(1910—1999)、曾卓(1922—2002)、熊召政、周翼南,评书家何祚欢,享寿最高的辛亥老人喻育之(1889—1993)。俄罗斯汉学家布罗夫、李福清(1932—2012),德国汉学家卜松山,日本京都学派领军学者谷川道雄(1925—2013),创价学会创始人、思想家池田大作,汉学家伊原泽周、中岛敏夫等。湖北省社科院老院长、经济学家夏振坤画作可观,并有“书能静性添仁寿,画里风光冶素心”之妙论。

《丹青》收入笔者近年购得张大千(1899—1983)中年时的青绿山水。

收入先父母手书,先岳母汪纫秋绘画,可略见昔时知识分子的情志及书画水平。

书画鉴藏千古事

“书画鉴藏千古事山川吟啸六朝人”——

金石、书画之学,创于宋代,清代此学复兴,其收藏、著录、考订,皆本宋人成法,可谓精深博大,先父承其绪。少时我常听其谈及:一旦得宽余,将著文介评藏品,以方便后人利用。父亲的努力,散见于若干字画的眉批、边批,还可见于与先父切磋文物内涵的沈肇年、钱基博的遗墨。1957年后灾祸迭兴,先父母晚境艰难,上述工作中辍。半世纪后吾辈重理旧物,续接先人未竟之业,常发水深难测之叹。藏品作者生平材料,名士易得,知名度不高者则颇费周折;考析赠受关系,辨读行文、题签(甲骨文、金文及篆、隶、行、草、楷)及印章(名章与闲章,朱文与白文,引首章、压角章、鉴藏章等),抉发书画信札意义内蕴,更须用心费力。经一番探幽致远,也确有收获,一些作品的美学价值、史料价值渐次昭显,若干文化史中不可忽略人物(如焦循、张问陶、王锡振、蒲华、程颂万、曾熙、李瑞清、马一浮、林纾等)的书画,原来在家藏中隐而未彰,这次得以“昏镜重磨”,有“发现新大陆”之快感。至于收藏故事,当年先父偶尔谈及,今日追忆、揣摩,参照藏品及相关文献提供的线索,每能打开新的认知门径。

编纂《藏墨》的一项工作,是追溯书画所涉诗文出处。在此一过程中,发现书画所题诗文与传世刻本或有差异,而且书家、画家变通的文字,往往更为生动或更为准确(当然也有不太妥当的改动)。这里存在两种可能,一为书家、画家当年见到并引述别的版本;二为书家、画家有意变更原文(这种可能性更大),这也是书家、画家的一种再创作。本书并非考据学专著,主要功能是赏析书画作品,为了不影响阅读节奏,各条释文很少列出书画题写诗文与传世刻本的差别,然这种比勘考据工作,从版本学、诠释学视之,自有其学术价值,将另作专文阐述。

整理昔贤遗墨,须国学知识(涉及史学、文学、哲学、宗教学以及书法、绘画、文字、金石诸专学)的综合运用,并仰赖历史洞察力和艺术体悟力。老来事此,可以说是对少时身处文物丛中而未能系统研习的补课。大哥、三哥、四哥以往对藏品作者生平等资料有所辑录,提供解读“藏墨”的部分资料。

名士文墨,历来有赝品、仿作渗入,故“辨伪”是书画之学不可或缺部分。我们在整理藏墨时,对一些古旧而又署以大人物名号的作品特别用心反复研讨,不敢贸然定论。如题签“中书令臣魏徵重译妙法莲华经卷第五贞观六年二月十六日”的长卷字幅,余本不敢相信是唐代物件,曾推测为后世抄本。今次经认真考辨,特别是与大英图书馆东方部所藏斯坦因从敦煌莫高窟获得的唐人抄写《妙法莲华经》卷第二作比较,发现二者的材质(硬黄纸)、书写格式、字形都十分相近。敦煌、吐鲁番文书除被斯坦因等西方人运走外,尚有散留民间者,先父1935—1936年间在新疆以“编译委员会委员长”身份获得一件,当在情理之中,自此他将其视为最重要的藏品,多次邀学者题跋:抗日战争期间在鄂东,国学大师王葆心撰“高昌出土唐人写经”横幅;在安徽,1945年文物学者孙百朋作跋;抗战胜利后任教西北大学,1947年请西北大学历史系关百益教授题词;回武汉后,1953年又有篆刻大家唐醉石题词。这些精研文物的学者都仔细观摹该写经,认定其可靠性。综合以上,可判断高昌出土墨绘纸本为唐人写经,是冯氏藏墨中历史最久远的一件。

有些遗墨的真伪,经历“肯定—否定—肯定”的辨正,如题签“姚鼐”的草书诗幅,初以为是姚作;后据压角章,推断是“同里后学”手摹姚作;进而对印章“臣鼐私印”“姬传”反复考辨,又对以珍珠白在青笺上撰写草书与传世之姚鼐书法比照,基本认定此件系姚之手笔,压角章乃收藏者补盖之闲章。

这些推测是否确切,入选藏品中是否另有赝品未能识别,切望方家法眼明辨,并不吝赐教。

本书展示的藏品,由仅有公教薪水收入的学人在长达半个世纪间,孜孜不倦地访辑,节衣缩食地购置,终于集腋成裘,蔚为艺文大观。藏品又遭逢战乱、政乱一再袭扰,历尽坎坷方得以部分保存,它们遭遇的灾厄和今日得到的善待,以一粒水珠映照出中国现代文化史的曲折与悲壮。今人和后人自当珍视这些藏品,从它们的经历中获取教训。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制