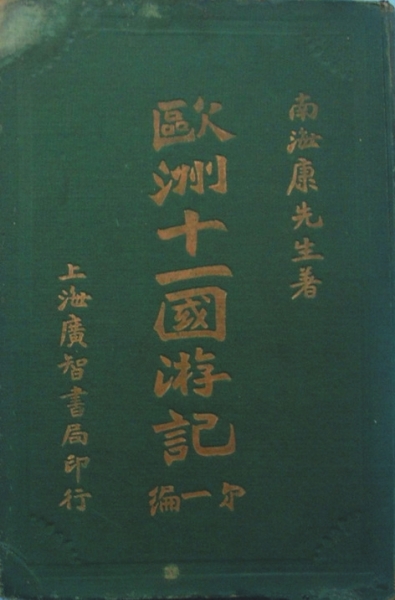

光绪二十四年八月(1898年9月),戊戌变法失败后,谭嗣同、杨锐等“戊戌六君子”被斩首于菜市口,康有为、梁启超成功逃脱,康有为从而开始了长达十六年的异国他乡的流亡生涯。此次流亡实属被迫无奈,但也满足了他多年来的考察世界政治的梦想。

据康有为自己1907年的说法:“吾游德国久且多,九至柏林,四极其联邦,频贯穿其数十邑,接其都人士,游其工厂、官府,本其史谱,搜其图像,考其风俗,总而记之,久且多佚略,不及其十一。”可见康有为有过九次游历柏林的经历。

康有为对德意志近代以来在各个方面所取得的成就,赞赏有加。他指出在欧洲各国之中德国的诸多第一:“吾遍游万国矣。英国虽为欧土先驱,而以今论之,则一切以德为冠。德政治第一,武备第一,文学第一,警察第一,工商第一,道路、都邑、宫室第一,乃至相好第一,音乐第一,乃至全国山水之秀绿亦第一。”对普鲁士、德国崛起经验的考察,并以之为中国现代化的借镜,康有为认为中国最应当学习的是德国。正是基于以上的第一,他甚至认为,中国以后派遣留学生也应当送到德国去。

在考察了近代以来多国的在政治、经济、工商等领域所取得的成就之后,康有为认为,德国在铁血宰相俾斯麦坚强领导下,实现了在普鲁士王朝主导下的统一,工商业发展迅猛,国力日益强盛。在德国考察德国历史的时候,康有为自然也对宗教运动的著名改革家马丁·路德(MartinLuther, 1483-1546)进行了一番考察和研究。

一、路德的生平及其时代

光绪三十年五月十九日(1904年7月2日)康有为第一次到达新教地区的柏林。当他在柏林市中心看到手执《圣经》的马丁·路德时,感慨万千:

抵柏林,初出游,大道中即见路德像,手执书,貌丰睟而有英气。路德创开新教,今四百年间行遍大地,已逾万万人,实为日耳曼第一人才。以儒教之朱子、佛教之慧能比之,拨弃旧教而一统则过之,若法力气势之披猖,似尚未能逮彼也。盖立教本自不同,彼抗旧教,至相杀百万,吾国争教惟事纸笔,且初始压力亦无其大也。耶教同佛,本无妻,路德以五十余岁之老僧,公然娶一老尼为妻,不忌众议,本大怪事。……盖有绝大智慧以审人情,有绝大魄力以破旧法,此所以成教主也。

康有为对路德宗教改革时期德国的历史背景了解得非常清楚,同时对宗教史上不同宗教的发展也有相当的洞悉。他对路德的评价极高,认为是日耳曼第一人才。他认为,路德雄伟之气势要胜过在中国历史上进行过儒学改革的朱熹以及佛教改革的慧能。康有为也注意到,路德宗教改革所带来的多年战争,与中国仅仅“惟事纸笔”的“宗教改革”有着巨大差异。在这一段中,康有为用了近一半的篇幅来论述僧人的婚姻——这一在路德的神学思想中并非处于核心地位但依然很重要的论题。路德在《致德意志贵族基督徒的信》一书中曾论及神职人员婚姻的自由,他指出:《圣经》曾警告说,禁止人结婚是魔鬼的教训。关于婚姻和家庭的思想是路德的整个宗教改革的一个重要方面,在“公开信”的第14条他写道:“我们也看见神父怎样堕落了,许多可怜的神父怎样为妻室儿女所累,良心怎样不安,虽然并不难帮助他们,但没有人肯帮助……他结婚与否,可听其自便。”1525年6月13日路德与波拉(KatharinavonBora)订婚时,他是42岁,并非如康有为所说的“五十余岁之老僧”,而波拉仅为26岁的年轻修女,也并非康有为所谓“一老尼”。二者都被康有为夸张了不少。

至此,有关僧人娶妻的话题并未终止。在康有为看来,路德正视人的欲望,但从其它宗教的发展来看,适情、纵欲的宗教并不一定会有好的下场。

康有为认为,大道之行有两种方式:或者清洁高行,或者适人之情,当时罗马教皇的问题在于,教会既标榜清洁高行,又贪得无厌,最终由于发行“赎罪券”(īndulgentia)而遭到了马丁·路德的抨击,遂成为了宗教改革的导火索。康有为在他的《意大利游记》中有关圣彼得大教堂中有更明确的说明:“此庙壮丽,欧人夸为宇内第一。……费金一千五百万磅。穷教皇之所入不足,乃卖‘赦罪纸’以成之,路德因得藉口以攻之而兴新教,而天主教因之以倾,为此庙也,所关亦大矣,其与秦之役民筑阿房而亡国将毋同。”康有为认为,路德因此得以攻击天主教。康有为既反对“教皇之贪而行赦罪纸,僧之淫而行认罪亭”,同时也反对“适性纵欲之教”,从历史上举例说明,此类的宗教“不能尊”、“不能强”、“不能久也”!

相比于15世纪后由于王权的加强而逐渐形成了统一的民族国家的英、法、西班牙等国,罗马教廷在德意志的地位非常特殊。由于经济发展不平衡,政治又处于分裂局面,使得罗马教廷得以任意插手德意志的政治、经济问题。正如马克思所说:“宗教改革以前,官方的德国是罗马最忠顺的奴隶。”在这里,康有为从路德1517年10月31日在维滕贝格(Wittenberg)将《九十五条论纲》(95Thesen,拉丁文原文意为:关于赎罪券效能的辩论)粘贴在教堂大门上开始,一直讲到1529年新教之名正式确立。《论纲》传播开来之后,罗马教皇利奥十世(LeoX)发出教皇敕谕,颁布了谴责路德的四十一项教训(康有为误作“五十一条”),并给予路德60天的期限,收回他的主张。由于敕谕的颁布,路德的许多著作被公开烧毁,在维滕贝格路德也针锋相对地将教会的法律书和教条神学的书籍焚烧,同时也将教皇的敕谕丢入了火中。康有为同样提到了1521年沃尔姆斯帝国议会(ReichstagzuWorms)的事情:路德的宗教主张不仅动摇了教皇在宗教事务上的权威,同样也使世俗皇权摇摇欲坠。已经被开除教籍的路德,又被查理五世(KarlV)剥夺了受帝国法律保护的权利。但当时无数的邦诸侯和城市都站在宗教改革的一边,萨克森选帝侯将路德送到自己的领地瓦特堡予以保护。

路德1521年5月4日被萨克森选帝侯庇护藏于埃森纳赫的瓦特堡(EisenacherWartburg)。这之后隐居的一年中,路德将希腊文和希伯来文的《圣经》翻译成了德文。康有为同样提到了1529年的斯派耶尔(Speyer)帝国会议的决议:严格执行沃尔姆斯敕令,不得实行宗教改革。这引起了路德派的极大不满,帝国议会中的路德派同情者宣布这些人不应受会议决议的约束。包括萨克森选帝侯、勃兰登堡选帝侯、黑森伯爵等14个城市的代表在内,在抗议书上签了字。自此,新教徒也被称作“抗议者”(Protestant)。康有为对以上史实的叙述还是相当准确的。

马丁·路德的宗教改革,也改变了从德意志到整个神圣罗马帝国的世俗统治。作为中世纪最后一位想一统宇内所有国家思想的查理五世,既没有克服与教会之间的对立,也没能超越与各国君主之间的政治上的针锋相对。最终他不得不承认事态的最终结果。1555年缔结的《奥格斯堡帝国和宗教和约》,以帝国法律的形式确定了天主教和路德宗教会的平等地位。帝国允许各国诸侯有权决定信奉哪一个教派。诸侯们和帝国直辖城市获得一种新的权力——自由选择宗教信仰:根据“教随国定”的原则,各邦诸侯的臣民们必须信奉当局选择的信仰。康有为有关奥格斯堡宗教和约的记载非常详细,从1548年查理五世在奥格斯堡帝国议会颁布较为温和的奥格斯堡临时敕令,一直到《奥格斯堡宗教和约》,并且认为这一条约搁置了罗马天主教和新教的分歧,平息了国内的政治动乱,改变了整个日耳曼乃至欧洲的“旧制旧俗”。

二、路德的五大影响

康有为认为,在德国历史上路德是具有开风气之先的人物,最起码在以下五个方面改变了德国乃至欧洲的历史:

一、新教既立,旧教之力遂弱,而教皇之威灵遂失。即于一千五百四十八年斐迭南自立为德帝,不请命于教皇,不请教皇加冕,其后世遂成为故事。于是教皇一统之威力日削,而驯致近年意大利入都罗马,尽夺教皇权之事,皆于新教酿之。

查理五世的弟弟费迪南德一世(FerdinandI)是1531年被选为德意志国王的(而并非康有为所说的1548年),他并非是在罗马,而是在亚琛(Aachen)加冕的。康有为希望通过中国历史上的春秋各国君王登基必然要请命周天子,来试图让中国读者理解之前教皇所享有的威严和权力,其实中国从来没有过超越王权的宗教,不论是这个比较还是唐藩镇自立的比较,都是不太恰当的。实际上,从中国历史上确实很难找到恰当的例子来对费迪南德一世的加冕予以解释。

由于新旧宗教势力的斗争,路德的宗教改革也给德国社会带来了战争和混乱,康有为指出:

一、两教既立,不能相下,而各有好尚,又有假以自利其私图者,于是酿三十年之大争久乱。始则内争,而旧教假力于法、班,继则新教假力于英、瑞。外人既干预,终至分割数城,偿巨款于法、瑞,而瑞典得波罗的海、北海之险要,法毁来因河之炮台,得以直入日耳曼而制其死命。

康有为认为,宗教改革实际上酿成了后来的三十年战争(1618—1648)。在这场给整个欧洲带来灾难的战争中,德意志首当其冲成为了战争参与者的军事掠夺和侵略的主要对象。教皇、西班牙和奥地利的哈布斯堡王朝以及德意志的天主教邦君,在天主教的旗帜下联合起来,反对包括捷克、丹麦、瑞典、荷兰共和国和许多经过宗教改革的德意志各邦。这实际上是由于教争而引起的国际关系格局的变化。康有为认为,这场兵燹同时给德意志带来的是长达三个世纪的浩劫,一直到1871年俾斯麦统一德国之前,德意志灾祸不断。与中国的儒教以及印度的佛教、印度教相比较,基督教的十字军东征以及天主教与新教之争,都是由于其“立教太强,强则必争”的缘故。康有为同时也与伊斯兰教(回)做了比较,认为“回最坚强,其教争最酷,他日其最先陨落者乎?”在各方势力的争斗中,也有“渔翁得利”者:

一、诸侯外借争教以内削王权,王权既削,各谋自立。巴威及巴登选侯并吞邻邦而先自立,各侯国应之,遂分裂为无数小国,而城市自保,亦各成自立之势。德帝徒拥虚名,而立法、出师、命将之权付于选侯之公议院,渐且议院亦无权,而一切尽归于侯国矣。

狼子野心,德意志各邦借助教争而谋自立之实。16世纪的宗教改革运动在瑞士也广泛兴起,产生了不可磨灭的影响。实际上,当马丁·路德在德意志进行宗教改革之时,苏黎世的茨温利(HuldrychZwingli)和日内瓦的加尔文(JeanCalvin)与路德遥相呼应,他们同样将《圣经》看作是基督教生活的唯一基础,但他们认为传扬圣言要取得成功不能全凭上帝,而必须借助于当局采取措施加以推动。1523年苏黎世确立了基督教新教的优势地位。1532年,宗教改革扩散到瑞士全境,而后走出瑞士,传遍欧洲。1648年,法国、瑞典大败神圣罗马帝国军队,迫使其于当年10月求和,签订《威斯特伐利亚和约》(WestphaliaFrieden),瑞士真正独立,成为主权国家——康有为所谓“今日之桃园”。实际上也正是这个和约使得荷兰得以独立。无论如何,《威斯特伐利亚和约》确立了国际关系的新秩序,对这一点康有为有清楚的认识:

一、侯国竞立,内争日繁,强者并吞,弱者无恃。以国数既多,于是互立和约,积成公法,珠槃玉敦之盟,张旃拭玉之文,以均势为理本,而弱者亦借以保全。渐推广之,遂成今日之万国公法,而大地从之。

《和约》是象征三十年战争结束而签订的一系列条约,签约双方分别是统治西班牙、神圣罗马帝国的奥地利哈布斯堡王朝和法国、瑞典以及神圣罗马帝国内勃兰登堡公国、萨克森选侯国、巴伐利亚等诸侯邦国。《和约》的最大贡献和对今天最大的影响是确定了国际关系中应遵守的国家主权、国家领土与国家独立等原则。这也是为什么康有为盛赞之为“遂成今日之万国公法”的原因,这一系列的和约对近代国际法的发展具有重要的促进作用。康有为认为,宗教改革同时也开启了民智:

一、天主教以压力愚民,故中世黑暗经历千年,惟僧司教学之权,民人乃至寡读书识字者。新教既以攻旧教为事,务反其所为,而以兴学讲工艺导民。故自彼十五世纪以后,教之压力渐解,人士渐言复古学,而新学亦日以萌芽启发,渐即光大,则新教拨翻旧教而启其光明也。

所谓“中世”(mediumaevum)实际上是14世纪文艺复兴时期的意大利人文主义者对这一时代的认识,英文中也有所谓的“中世黑暗”(DarkAges)的说法。但当时的教会人士并不这么看。他们认为他们所处的时代是基督教信仰的时代(ae⁃taschristiana)。康有为沿用了文艺复兴以来的这一说法,认为当时所有的权利,包括人们的读书识字权都掌握在了教会的手中。路德将仅有神父能都读懂的希伯来语、希腊语和拉丁语的《圣经》,翻译成“家里的母亲们、胡同里的孩子们、市集上的贩夫走卒们”都能够看懂的语言,这样不仅仅是信仰,也包括知识就不仅仅掌握在少数教士的手中了。

三、路德的历史地位

在论及路德的贡献及其在历史上的地位时,康有为写道:

路德既创定一教,排翻旧教之害而开导文学,弱教皇,生封建,引公法,导瑞士。龙象蹴踏,全欧人豪,关系之大,实无其比。……虽以亚历山大、恺撒、拿破仑诸大王关系之大,远不能比路德。希腊之七贤、近世新学诸哲及夫哥白尼之知地绕日、科仑布之寻美洲、华忒之创汽机、佛罗令士之创电、达尔文之创生理学,皆不能比路德之力之大也。倍根之拨弃数十年旧说,其功虽大,然不如路德倒旧教开新教之力之猛也。

路德的宗教改革,不仅仅是教会改革,更是一场深刻的社会变革。路德因此也成为了具有世界意义的人物。实际上,路德是欧洲中世纪向近代过渡的重要人物,他所发动的改革远远超出了宗教改革的范围,几乎涉及到社会生活的方方面面。路德的宗教改革与1453年奥斯曼帝国政府君士坦丁堡、1458年古登堡发明印刷术、1492年哥伦布发现新大陆一道,成为了近代的标志性事件。

纵向从德意志历史来看,康有为认为,近代以来德意志最杰出的三位代表是:宗教方面的路德、哲学方面的康德以及政治方面的俾斯麦。他认为这三位所留下的遗产无疑是正面的、积极的。实际上,尽管俾斯麦促成了德意志的统一,使这个国家成为了一股强劲的经济和政治力量,但却没有看到这一专制主义的国家,当时就已经充斥着各种政治和社会的矛盾。康有为将路德看作是三杰中的第一位,不论是从时代上来看,还是从贡献上来看,他都认为路德是无与伦比的。

四、余论

整体上来讲,康有为在游记中对路德的生平及其时代背景的记载还是比较详细和全面的。如果我们将路德的思想作为内部研究而将其生平和时代背景作为外部研究的话,那么显然康有为感兴趣的是外部研究。实际上,作为神学博士、维滕贝格大学教授的路德,其真正关心的是神学问题。他的本意只是制止出售赎罪券,对教会提出劝诫,但是感受到教会愚弄和压榨的德意志农民却将路德的《论纲》看成了向教皇发出的一份战斗檄文:“像火花落入火药桶一样,起到了点火的作用”。当时路德的《论纲》是用拉丁文写出的,这种文字只有神职人员和大学生能读得懂。对于路德来讲,最重要的是《圣经》,他在《新约·罗马书》中找到“所以我们看定了:人称义是因着信,不在乎遵行律法”的说法。也就是说,要获得上帝的救赎,并不在于遵守教会的教规,而在于个人的信仰。人蒙拯救唯靠神的恩典(solagratia),他们唯有用信心(solafide)才能把握此恩典,而这一切唯有依靠《圣经》的引导,才能成就。在康有为的描述中,他郑重其事地加以记载的是僧人娶妻的现象及与其他宗教的比较,以及宗教战争的史实,竟然完全没有提到路德著名的“因信称义”的观点——这是路德宗教改革运动的理论基础,让人觉得不可思议。此外,路德还取消了天主教的豪华仪式,奉行廉俭教会的形式,这些也是康有为完全没有关注到的。因此作为神学家的路德,在康有为眼里只被看作是政治家和社会活动家而已。

康有为尽管提到了路德《圣经》的翻译,但却丝毫没有意识到《圣经》德文译本背后的神学意义以及对后世的影响。实际上,根据路德的看法,信仰的唯一源泉是每个人都可以理解的《圣经》,一旦《圣经》被翻译成了德语,人们就不再需要教士们来充当传统的中间人了。这样,路德便剥夺了高级教士作为人神之间的中间人的特殊地位,以及教会所具有的压迫掠夺人民的特权,也就从根本上否定了罗马教会的权威,即它的教义、法规和习俗。路德将神学变成了可以让政治家、农民、艺术家和工匠们评鉴和辩论的题目。路德的新神学,彻底完结了中世纪罗马教皇赖以维护其特权地位的三大理论基础:教皇最高权威论、圣礼得救论、教士特权论。此外,路德主张政教分离的原则,认为信仰自由,强调重视法律,这些重要的思想也都是康有为所没有关注到的。

中日甲午战争之后,在国家面临被帝国主义的瓜分,民族危机空前严重的局势下,士大夫阶层维新变法、救亡图存的思潮日益高涨。为了解决中国现实的政治问题,康有为借助于欧洲各国的政治历史与现实,在欧洲十一国为中国寻找出路,因此他在游记中对各种思想、学说的接受基本上都是浮光掠影式的。

康有为认为自己二十年来肩负着为四万万中国同胞寻找医治中国沉疴的药方的使命,因此他到欧洲十一国的游历是为了像“耐苦不死之神农”一样,“遍尝百草”。钟叔河同样指出:“康有为向西方寻找真理,很少在纯粹学理上花费时间和笔墨,而总是和中国实际政治改革的需要密切结合在一起。”康有为一直是以一种病灶心理对待西方学术,目的是为了解决中国的实际问题。他后来在《共和平议》(1917)中曾明确指出:“十六年于外,无所事事,考政治乃吾专业也。于世所谓共和,于中国宜否,思之烂熟矣。”因此,对康有为来说,他游历之目的既不在西洋的古迹名胜之间,亦不在西方的学说本身,而在于如何造就出一个在体制上和财富上超过西方的新中国:欲铸新中国,遥思迈大秦。康有为认为,历史学应当是从属于政治学的一部分。在英国剑桥大学的法学院访问时,他感慨道:“凡学政治学者必兼史学,此与吾国同矣,实至理也。盖史者,治乱得失之迹,国势民风之所寄。各国之史不同,则于其国之国势民风、治乱得失茫然。”对于各国历史的考察,并非出于学问本身,而是为政治服务的。对世界历史,特别是对马丁·路德宗教改革经验的借鉴,也成为了变法者的精神支柱,将之奉为民族英雄,世界性历史人物。

谭嗣同早在1897年的《仁学》中在批判纲常名教的时候,认为“故耶教之亡,教皇之亡也,其復之也,路德之力也。”在这里,谭嗣同将基督教的复兴归功于路德,同时热切地期待着孔教的复兴。而梁启超认为,孔教的复兴者就是康有为本人。因此,他在《康南海传》中将康氏称作“孔教之马丁·路德”。伽达默尔(HansGeorgGadamer)对路德《圣经》自身解释自身(Suiipsiusinterpres)的立场做了这样的阐释学解释:“我们既不需要传统以获得对《圣经》的正确理解,也不需要一种解释技术,以适应古代文字四重意义学说。《圣经》的原文本身就有一种明确的、可以从自身得知的意义,即文字意义(Sensusliteralis)。”整体和部分的阐释循环(HermeneutischerZirkel)逐渐发展成为了文本阐释的普遍原则。而康有为的《新学伪经考》(1891)、《孔子改制考》(1892)同样可以看作是尊孔名义下的自解原则的尝试。

康有为尽管不是最早在汉语世界介绍马丁·路德宗教改革的中国人,但他却是最早有意识地实地考察路德在德国的遗迹的中国学者。1913年康有为在他主编的刊物《不忍》第3期上刊登有“路德像及其遗宅拓影”(EisenachLutherhaus),上面有康有为的题词。1913年康有为在《保存中国名迹古器说》中,以德国保存路德住宅器物为例,认为这些都应当是中国学习的榜样。1913年康有为的弟子许勤从海外归来,康氏曾赠送给他路德传教时使用过的铃,希望弟子“如路德传道之劲,而声彰彻大行也”。实际上,有关路德的很多史实和学说,都是由康有为第一次介绍到中国来,因此也不可避免地按照中国传统思维模式来对这些内容进行选择、切割、解读。也就是说,在中国文化面对外来思想的时候,最初只能按照自己所熟悉的一切来理解他者的文化。如果我们从比较文学形象学的角度来看待康有为的马丁·路德形象的话,可以看出他对路德的描述从根本上来讲实际上是对主体——他者对应关系及其各种变化形式的研究。通过叙述、比较,实际上是对主体及其空间的补充和延长。《路德文集》的两位主编在“前言”中指出:“路德的杰出榜样,在中国的学术界、思想界、教育界和宗教界均产生了振聋发聩的革命性影响,对他的研究,特别与中国的诸种变革紧密地联系在一起。”表面上是在言说他者,实际上是在表达自己对中国的前途和未来的看法,康有为自然也不例外。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制