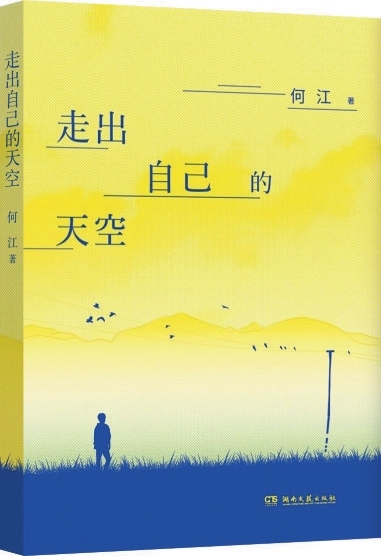

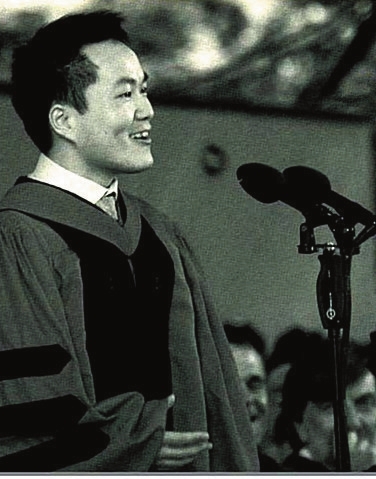

何江,出生于1988年正月初一的80后,一步步从湖南农村走出来,走到城市,走到美国,走到哈佛大学和麻省理工学院,成为科学界一颗冉冉升起的明亮的新星。他不仅是登上哈佛大学毕业典礼演讲台的首位华人,而且29岁时入选福布斯杂志评出的30位30岁以下医疗健康领域青年才俊。但《走出自己的天空》这本书不是回忆总结他的“学霸”秘籍和“成功宝典”的成功学作品,而是一本类乎管理学大师彼得·德鲁克的《旁观者》的著作,以饱满但又克制的情感和细腻笔触,在娓娓道来的故事中,表达了自己对家乡的乡愁和爱,对人生和社会的洞察和思考,以及对中国走出乡土的宏大社会转型的一种致敬。哈佛大学教授美国著名诗人KevinMcGrath称,这本书“甚至能成为这一题材的经典读物”。

在读这本书的过程中,我多次不得不停下来掩卷深思。因为他描写的他的家乡湖南宁乡县一个小山村——停钟村的故事,让我联想起我的家乡豫东农村发生的故事,两地的人物和故事的异同,丰富和深化了我对中国走出乡土的社会转型的认识。今年上半年,我出版了《走出乡土:对话费孝通〈乡土中国〉》,从宏观的角度以跨时空的方式与费孝通先生近七十年前出版的《乡土中国》进行对话,分析我们的社会在变革中与传统的乡土社会相比较的变与不变。何江这本《走出自己的天空》则以类似人类学的民族志和文学相结合的方式,对一个具体乡村里的人物和事件进行具体而微的描述。两个“走出”,一样情怀!读这本书我倍感亲切,也受益匪浅。

何江这本书的写作缘起就是一个很富有启发意义的传奇故事。那是他刚入哈佛念书不久,在校园闲逛时偶然发现历史系的尼尔·弗格森教授将在校园里做一场关于经济全球化的讲座。何江早在上大学时就读过弗格森所撰写的《大英帝国史》,到美国后还翻阅过其《货币崛起》一书,所以何江对弗格森早有印象。弗格森教授是西方史学界极富盛名的大家之一,曾被《时代》杂志评为2004年影响世界的百人之一。作为从事生物科学研究的何江,对弗格森的著作的阅读和关注,就很难得。这一点就已使何江在人文修养和眼界见识上远远超出许许多多的理科和工科类学生。

抱着了解不同领域信息的心态进入讲座现场,何江未料到弗格森教授在讲座中多次提到中国近几十年来在经济上的崛起,“他所列举的不少例子更是让我好奇”。于是讲座后,何江便鼓起勇气,与弗格森聊起了中国,尤其是中国农村在近30年来的发展和变化。何江谈到的一件事情引起了弗格森教授的注意,即大概在2008年左右,中国为了刺激经济发展,不少民办企业下农村,农民可以在家工作赚钱。专攻经济史学的弗格森教授注意到了这个细节。“在这个细节里隐约看到了欧洲工业革命时期传统农业社会转型的故事在中国重演。”弗格森邀何江去他的办公室细聊。后来,在聊天的时候,“待我讲完,他笑着对我说,我从一个传统的村落出生,进入城镇,接着进入中国的城市,再后来来到西方高科技的中心,这一路,好像完成了一次快进版的工业革命”。

于是,弗格森教授问何江:“这段经历很独特,可能没有多少人能够拥有,你就不想把它写成一本书吗?”当何江觉得他成长的一些片段支离破碎,没有多少人感兴趣时,弗格森说:“不,不,就是这些简简单单的小事情。你应该把它们记下来,像那些口述历史的人一般。不少人都想从这些故事里了解中国乡村的真实状况呢,你真该考虑写写,会有很多人愿意读的。”

这就是何江写这本书的缘起,也是一段年轻的生物科学家和资深历史学家之间的传奇。历经五年,何江完成了这本书稿。而这“五年里,发生了很多事情,家、村庄、城镇,都在以一种前所未有的速度往前发展。每次从美国回国,我都会对曾经熟悉的地方产生一种莫名的陌生感”。何江的感触,令我产生深深的共鸣。2014年我去国八年后回国,自己居住生活了十几年的村庄,都几乎不敢认了。

中国这几十年的社会变迁太迅速了,我在《走出乡土》里称其为“穿越式社会转型”,以二三十年的时间从传统农业社会经过了工业社会到达了信息社会。何江的经历几乎可以说是中国这些年经历的缩影,或者一个隐喻。

所以,何江把这本书的定位上升到一个超越的境界,没有像有些人建议的,把自己的经历写成“我的成功可以复制”那样的“励志类”读物。正如他说:“在开始构思写作后,我总感觉到这样一个励志故事或许太过单薄,甚至不能反映我的个人经历背后那更大的社会背景。要真正了解一个人的成长,了解一个人如何在逆境中坚持自己的信念,走出属于自己的天空,需要更细致入微地探寻他成长背后的故事,他所在的家庭、社会给他带来的潜移默化的影响——这便要求当事人更加敞开心扉,来分享那些在一般的成长故事里不常出现的细节。”所以,他说:“这本书,于我而言,承载了更多的意义。”

这样,这本书十章内容,从农村生活的不同侧面,链接拼合一起,组成了农村生活的一幅全景。打鱼人、渔网结网者、捕蛇者、养鸭人、铁匠、豆腐匠、巫医以及村里的老人和孩子等等身边人的生活和故事,让读者可以“感受到一个更加立体的、具体的乡村孩子的内心世界”。

在读这本书的时候,我惊异于何江作为未经写作专业训练的生物科学研究者,竟然有着如此娴熟的语言驾驭能力,文学素养如此之高,其文字非常耐读,清新亮丽,饱涵情感而又克制有度。难怪弗格森教授在推荐语里评说何江“作为训练有素的年轻科学家和一个很有才华和技巧的作家,他那些娓娓道来的故事和隐藏在文章里的情感有时让我想起了俄国作家契诃夫年轻时的笔触”。

何江描写他赴美离家之际,一家人送他在车站的一幕,我看后心情久久不能平静。他对乡村里母子之间表达爱的描写让人情不自禁会掉泪。他的母亲不顾自己下到水渠里去摘菱角,何江最爱吃的菱角,司机已经不耐烦地按喇叭了。何江这样描写到:“我满眼泪水地站在车旁,看着还在水渠中笑着的母亲。我想告诉母亲自己有多么爱她,可是,乡里孩子很少会用‘爱’这个字,即便是母子之间。我不知道该和母亲说些什么,捡起菱角,在裤脚上擦掉了沾在菱角上的泥巴,用牙齿咬掉了硬壳,把菱角掰成了两半,跑到母亲身边,递了一半给她。母亲站在水里接过去咬了一口,我站在岸上咬着带汁的另一半菱角。”这是第二章《一万个渔网结》写母亲的一章的结束。画面唯美,隐藏着饱满深情,两半菱角把母子情做了非常诗意的表达。

在何江描写的故事中,他一次又一次地以不同方式表达了对土地和劳动的质朴情感。这也与何江的父亲对孩子的教育密不可分。“乡下人家一年的收成都在土地里,不种田,家中的谷仓就会空空如也。为了让儿子明白这个简单的道理,父亲常常要求我们兄弟俩一起分担田间重活。”他父亲认为,这种田间劳动可以培养好的品质和对劳动的正确态度。对土地的情感,“父亲常说,对待水田就得像对待自己的命一般细致耐心”。正如费孝通在《乡土中国》里所说:“靠种地谋生的人才明白泥土的可贵。”而在《乌江边的故事》一章里,何江讲到他们村子里良田被破坏的事情。因为河沙可卖钱,乌江河沙被挖空,之后商人就打江边水田地下当年淤积的沙子的注意。“老河里老一辈人辛辛苦苦填出的田地,老人们不愿意看到田地被糟蹋,于是大家一起守在老河里,对抗那些外来的淘沙商人。可是,老人的苦心并不被村里的后辈们所理解。年轻人觉得老人们死守着没用的田产,思想一点儿也不开化。他们更希望通过卖田卖地获得现金……很快,阻拦的声音消失了,村民分到了钱,没有了地,又继续外出打工……老河里的田被毁了不少,可是再也没有人把沙子填回去,重整成水田了。”这类现象在我的家乡和其他不少地方也发生过或正在发生着。老一辈人对土地的情感,年轻一代已经失去了。“物不天来,必由地出。”急功近利的浮躁时代,乡土社会里人们的那份对土地的情感和对劳动的质朴态度似乎在悄悄消逝。

“我的父亲常会叹着气告诉我说,我和弟弟这一辈,可能是村里最后一代经历过传统农业生活的人了,现在村里的小孩连秧苗是怎么插的都已经忘记了。我笑着反问父亲:‘您难道还希望我们的后代继续过那种穷苦生活吗?’”何江这一问,也是情感很复杂的。他说:“我们这一代处在城市和农村中间的一群人,慢慢地忘记了过去的生活,却又未曾真正融入当下。在这传统的乡村生活即将消失的时代,我常会不知所措,心里想把它留住,可细细一想,又会告诉自己它是该消逝的。于是,我唯一能做的,便是用文字把曾经的那些记忆记录下来。”

合上这本何江倾心撰写的乡村回忆录,我想起了路遥的话:但是,不要忘记,在这一巨大的历史进程中,我们也将付出巨大的代价,其中就包含着我们将不得不抛弃许多我们曾珍视的东西……那么,当历史要求我们拔腿走向新生活的彼岸时,我们对生活的“老土地”是珍惜地告别还是无情地斩断?

何江的这本书似乎是一次向曾经的传统乡土生活的深情的致敬和珍惜的告别!告别过去,迎接未来。故此,我们也期待着何江的下一本书,向我们讲述作为科学界的翘楚,他在美国高科技中心的生活和科研的精彩故事。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制