身高165CM,而臂长只有164CM,臂长不如身高。有人说,你会被打得很惨。但我终究站上了最高的拳台,被打惨的是另一个人。

午夜时分的体重

2016年11月5日,拉斯韦加斯大赛前夕。

“准备称重,完事开吃,我可怜的尖下巴。”

发了条微博心疼一下自己,我又即刻投入了紧张的高强度训练。

3天下7磅,日减2斤多。这样的减重速度放在以前还算轻松,而对于今天的我,绝对是非常痛苦的极限挑战。3年职业生涯的体能训练,令我的肌肉密度越来越大,加之年龄渐长,新陈代谢缓慢,减重的难度呈几何倍数增加。

拉斯韦加斯天气干燥,为了更快地见到效果,我套上两件羽绒服去疯狂跑步,饮食的种类更是严苛,即便区区一口水果进肚,也只敢啜饮汁水,抛弃果肉。临战前的自己只有两种状态:疯狂地运动,顽强地挨饿。

有人以为拳击第一要义是战胜对手,但战胜对手之前,是漫长的与自己的斗争:雕琢自己,战胜自己。

我的身体如同提线木偶,被我精确操控着。如同一个分毫必较的药剂师,我每天都将自己的身体放在天平上测量,高几公分,低几公分,悉心调试每一次微小的偏差。

我的体重在严格的计划中增增减减,只为讨好那台赛前称重定级别的体重秤。为了让体重听话,我的肌肉分布在规划之下被科学地调教着。

我与我的身体形影不离,它是我最熟悉的敌人,也是最忠诚的朋友。我日复一日的,像希腊神话中的西西弗顽强地将滚石推上山,与身体斗争。

控体重,饥饿难耐;练力量,肌肉在酸痛中变强悍。身体像一匹低吼的猛兽,以自己的方式无言抗议着人类的驯服。

我是励志故事里那个不知疲倦的敲钟人,做十分钟的拉伸,举几组哑铃,打几组对抗训练,我的时光被切成规整的碎片,如同一个钟表恒定地运行。

我与我,周旋久。

李安的《少年派的奇幻漂流》,深夜里那场吞噬货船的暴风雨,那个不幸又幸存的少年派,那只可存在亦可不在的孟加拉虎理查德·帕克,那艘白色救生艇,那段寂寞得简直要出人命的漂流。

派无法杀死老虎,为了能在它的威胁之下生存下来,他耗尽心神。他为猛虎捕鱼,以平复它的杀性;他日夜紧握武器,防范着猛虎的进攻。他们各自占据白色救生艇的一端,大海浩荡无边,漂流之旅亦不见岸,一人一虎,对峙着,陪伴着。

“然后,那个使我痛苦,使我害怕的凶狠的伙伴,那个使我生存下来的理查德·帕克,径直往前走,没有回头,永远消失在我的生命里。”

望着理查德·帕克决然的背影,派心里明白,是它令他活下来。没有它那令人胆寒的血盆大口和竖起的毛发,他也许会对着望不见尽头的碧波浩荡,在孤单中绝望而死。眼前的危险,让他专注而保持身体的紧张,维持着高亢和顽强,不知不觉越过了心理的孤单绝望,焕发不可思议的顽强。

拳击运动对拳击手的身体,每时每刻都在提出严苛的要求,就像是电影里白色救生船另一端虎视眈眈的理查德·帕克。拳击手们严阵以待,兢兢业业,于是得到了岁月奖赏的一具精妙的拳手之躯。

我的身体是一串数字。

45公斤,参加少年赛,瘦到不行,比赛前一天还在吃夜宵增肥。

48公斤,打成人赛,拿到了我的第一块世界级金牌。

49公斤,伦敦奥运会,比赛结束后我拍下一张自己皮包骨头的样子,发誓再也不瘦成这等熊样。

51公斤,升级打这个级别的职业赛。

要保证比赛的时候一切顺利,体重平时就处在严密的监控当中。每日称体重,将所有异常的波动在日常生活的克制中调整回来。平日的体重绝对不能超过比赛项目3公斤。因为赛前若降重过多,身体太过干燥,不仅影响健康,也会影响比赛状态。

我的饮食,常常是这样的:菜花用热水焯熟,加简单调味品凉拌调味;整块的没有油星的水煮牛肉;冬瓜加少许鸡块熬汤。餐桌上有好多精心烹饪、色味俱全的菜挑逗着舌尖,属于我的三两份菜永远是清淡少油盐,即便是牛肉,也只有不多加烹饪的清淡气息。

时间长了,我会觉得赛前的饮食控制像一种修行,在所有美食美味的诱惑中,选择了一份克制。常有其他领域的朋友问我减肥秘方,哪有什么秘方,认定了有要完成的东西,把梦想当宿命去承担,别无他念,年复一年。

除了饮食克制清淡,就是防微杜渐。我心里始终有一根弦紧绷着,稍微吃多了,站上体重秤稍有波动,第二天就需要更勤勉地练习,将其代谢掉。为此,我确保在任何时候,周围都会有体重秤的陪伴,在刻度和数字的包围和确认下,我妥善维持着自己的体重。

省队训练期间,训练场上不起眼的某处挂着一个表格,每个人的体重波动都记录在上面。教练看到哪个贪吃鬼吃多了,就抓过来脱掉鞋和衣服,称一下。超重做不了假,超重的人被赶去跑步,绕着训练场像陀螺一样,一圈又一圈。

备赛阶段,先是缓慢降体重,降至高过参赛级别上限两公斤以内;赛前一周至一个月的时间,再将最后两公斤体重降下去。这样的节奏能保证比赛时肌肉力量达到最大。一切都在计划中执行,身体像一辆发条车,即将出发之前,将发条扭到最紧,留下了最精干的肌肉,等着开战哨响。

日常里的保持体重,是来来回回和身体交战,一招一式地打回去,重在意念坚定。到了赛前,控体重的冲刺阶段,底层脂肪降到不能再降,就要靠主动性脱水。这是一场更加痛苦而艰辛的战役。

主动性脱水,是指通过少喝水、多出汗、蒸桑拿等手段,最大程度降低身体的含水量。身体一开始干,脸马上就会凹下去。拳击运动员们每个人带着一个尖下巴,开始了控体重最为痛苦的环节。

降低身体的含水量有专门的控体重服。使用时,先在里面贴身穿上保暖内衣,又厚又吸汗,然后套上控体服,控体服像雨衣一样不能透气,材料密闭光滑,在手腕和脚肘处可以扎起来。需要的时候,最外层还要再套一层风衣。

装备齐全以后,开始在烈日下面爬坡。天气炎热,穿着厚厚的衣服,身体成了一个移动的热水壶,爬完一大圈,累得满身湿透了,上气不接下气回到房间。脱下的保暖服一挤,全是汗水。把保暖服一扔,赶紧上秤看看体重有没有降。

主动脱水训练,我一节课下来会降一公斤多,大级别的运动员则可能会降两三公斤。在正常训练状态下,我每晚的消耗在0.2两到0.3两之间。降体重次数太多,数据早已熟稔于心。

最刻骨铭心的感受是“干”。不可以喝水,嘴里实在太干的时候,只好用水漱漱口,然后再吐出去。为了安慰因为干渴而焦躁的身体,我们这些拳击运动员发明了“冰块止渴法”:一块剔透晶莹的冰块含在嘴里,慢慢融化,嘴里会保持一点儿湿润的感觉。一块可以含好久。

比赛前一晚,就到了最难熬的时候。第二天早上要称重,当晚不进食不进水,照常训练,训练结束后睡觉,等着第二天称体重。控体重时间久了,对每个阶段身体的反应就有了预估。通常身体的感受是有层次的,开始时是渴,等挨过去了,饿的感觉就更加凶猛地反扑过来。有人不幸有胃病,睡不着,用枕头顶着胃生生扛一晚上。

到了后期,只要一参加比赛,一降体重,那天晚上就一定是睡不着的。躺在床上,想睡,梦境却怎么也不向我敞开大门。等着渴和饿的感觉碾压过去,稍微有点感觉,就怀着希望冲进厕所,在马桶上坐半天。常常是什么结果也没有,就又默默地躺回了床上。

我反复去上体重秤,寄希望于水分的蒸发让自己的体重创下新低。我一个人躺在床上不想说话,有人跟我讲话,我就说:“不要说话,不要说,不要烦我。”

身体状态与心理状态密不可分,身体摄入上的匮乏让人莫名焦躁。莹颖在我控体重的时候从来不敢惹我,她开始的时候并不理解,看我态度不好就要和我吵架,后来懂了,放我一个人待着,一个人和全世界过不去。

尤其当我一边背负着要在重要比赛拿到好成绩的巨大压力,同时自己的体重离标准怎么都还差零点几两,怎么也降不下去时,还要在虚弱的状态下再穿着不透气的控体重服出门跑步,情绪就会低落到冰点。

虽然减重史充满血泪,但与体重最好的相处方式是常态的精密控制,否则就会与它打起战争。

雅典奥运会之后,作为铜牌得主的我由于参加各种庆功活动和商业活动,偷得了一段没有系统训练的休息时间。

“小宝总算能正常吃饭了。”

比赛结束后见到妈妈,她看着我瘦得瘪下去的下巴心疼地念叨。

那段三餐规律的日子对于饿了好几个月的我来说简直是一种幸福,然而好景不长,我的体重在这样的休养下很快涨回了51公斤。

到了2005年8月,世界大学生运动会就要在土耳其举行。

“你就随便打一打,找找比赛的感觉,不用有压力。”教练组动员我赛前训练时这样说道。

也没有特地强调控制体重的事情,于是我仍然三餐照旧,训练的强度也和平时差不多。然而,到了大运会的主办城市伊兹密尔,教练们和我都吃了一惊:我在奥运会的主要对手竟然都参赛了。这样一来,我必须严阵以待。而最先要做的,就是在两天时间里减轻3~4公斤体重。

整整两天,我几乎水米未进,由参加大级别比赛的队友陪着,天不亮就从酒店出发,在伊兹密尔的街道上暴走。伊兹密尔位于美丽的爱琴海边,是土耳其第三大城市,夏天湛蓝的海水拍打着长长的海堤,棕榈树下的海滨步行道美不胜收。可是,临近比赛身负减重数公斤任务的我却没有心思看风景。

起初我还有些力气,还能和队友们有说有笑地在路上奔跑,到了下午,一天里最热的时候,火辣辣的太阳当头照着,又湿又黏的汗水从额头淌下,又很快被海风吹干了。我想起久违的备战雅典奥运会时撕心裂肺的饥饿感,心里开始沮丧,想哭,眼睛里却干得连眼泪都流不出来,队友们也都是无精打采的样子。我们走过一家又一家售卖本地小吃的路边摊,却谁也不能停下来尝鲜,行人们好奇地看着我们—这群穿着夏天里不合时宜的厚衣服的中国人。

“我给你们讲个笑话吧!从前有个小熊对小猪说,你猜我手里有几块糖?猜对了两块就都给你!猪咽了咽口水说,我猜有五块!”一个队友想给我们打气。我笑起来,随即感觉嗓子里干得连发出笑声都扯得生疼。

一步一步踩在路上,我的脚下已经发软,太阳终于要落山了,我的眼前已经因为疲乏而有点昏花,每一步都好像踩在棉花上,整个人仿佛随时可以飘起来。酒店的影子终于出现在了视线里,我们互相搀扶着一步步挪回大厅,开门走进自己的房间。我忽然感觉肚里好像有动静,心下一喜,又可以减掉一点重量了!可是等我坐上马桶,却发现是空欢喜一场:原来只放了两个屁!

不似举重运动,称重后可以去吃饭,再也不受体重的局限。奥运拳击的每一场赛前都要称重,加上拳击赛程冗长,对体重的控制就需要强大的严谨和自律。

分级别的比赛中,运动员通常选择比体重稍低的级别参赛。临赛前,有规划地降低体重,减少脂肪和身体含水量,就能达到在同样的身体重量下,有更小的体脂和更强大的身体力量的目标。

这样,赛前的体重称量就成了一个关键的关卡,哪怕仅仅超过0.01公斤,都会被严格无情地拒绝在拳击台之外。参加奥运会,每一场比赛之前,为了体重达标,我都要不吃晚饭熬一夜,第二天一大早顶着灰白的天色称体重。称重后稍事休息,再打晚上的比赛。

打赢了,就意味着还要比赛,还要称重。下场以后立马穿上控体重服,跑出门去跳绳出汗控体重。

伦敦奥运会,从开幕式到闭幕式,两三天就要打一场。在反复的饥饿和练习中循环,我终于拿到了这块金牌。

我一身臭汗坐在一角,看人们兴奋地互相拥抱,交换纪念品。好多运动员头发梳得一丝不苟,打着香水,穿好整齐的队服庆祝,有人兴奋地披着自己国家的国旗跑来跑去,来自世界各地的人们不分种族、性别、年龄,陷入了一场嘉年华的狂欢。

关于奥运会记忆的味道,是饥饿的味道,是骨感的躯体。

伦敦奥运会结束后,我看到镜子中皮包骨头的自己,对着镜子给自己拍了一张照片,发誓再也不要回到这样的体重了。

奥运精神是“更高、更快、更强”,我不知道现代社会有多少普通人体验过饥饿引发的低血糖眩晕。我们的体育精神,不仅探索着敏捷、速度、力量的极限,也用这具血肉之躯,游荡在最饥饿的肚肠和最精壮的肌肉之间,用躯体扩展着人类的可能性。

一位拳手,经过数日的练习,最终因为体重不过关而没有上场的机会,是十分羞耻的。况且,输赢是实力,因体重不过关而不能上场,就成了政治问题。控体重,成了压在所有分级别项目运动员身上的军令状,有着让最懒蛋的运动员变得勤快的魔力。

打完最后一场比赛之后,几乎所有人都选择了出去大吃大喝一顿。我最喜欢火锅配啤酒,荤素杂糅的食材充分满足了我对于食物的渴望,啤酒则迅速滋润着一具因为脱水而干枯的身体。

其实早已经吃饱了,还是要不停地吃。与其说是为了填饱肚子,更像是满足对食物的需要感,为了填饱心里因为备赛期间的渴望而生出的某个黑洞,好像是要把赛前深入灵魂的匮乏感恶补回来。

我的一餐饭,有时意味着一两颗樱桃,有时意味着一顿火锅。我的胃跟随着我,适应着也变化着,忽大忽小,千疮百孔。长期的控体重生活,给了我们拳击运动员一个对饥饿感记忆深刻的胃,一个惶恐而饥渴的胃。

食物永远有种人间情怀,它是温热的,是家居的,是安逸的;与我冷清的,集体生活的,需要克制忍耐的训练生活那么截然不同。

每次看到朋友圈里的大伙儿晒旅行、美景、美食,我都有种恍惚的感觉。曾几何时,我也去过法国比赛,参观著名的埃菲尔铁塔,却饿得没有心思看风景。当其他游客都在兴致盎然地拍照,我脑海里不断盘旋的只有一个念头:假如能吃一个热腾腾的三明治就好了,就一个三明治,两片再普通不过的面包,夹一点儿肉,一点儿蔬菜,一点儿鸡蛋或者芝士片,抹一层薄薄的沙拉酱,就够了。然而,在以精致美味的法国大餐和花样百出的甜点举世闻名的巴黎,我——一个为了比赛、为了国家的荣誉忍饥挨饿的拳击手,就连这样一个小小的愿望也不能满足。

今天,职业拳击台上的我,仍在体重刻度和数字包围着的空间里,仍旧在与食物和体重日复一日地较量。通过强大的克制,赢得竞争王国的自由。

凌晨四点的体能

时差是一场感冒,它不严重,却让人困扰。重新建立生物钟,是反身体本能的,但是要完美拿下比赛,又必须训练自己的身体迅速适应比赛地时区,才能保证在拳台上大脑的绝对清醒和身体的绝对敏锐。

我在飞行上昏昏沉沉,窝在狭小的空间,只有进食,没有消耗,所以体重会往上浮动一些。自然,从踏出机舱的那一刻开始,战斗就已经开始。

我以强硬的态度对付时差这个对手。倦怠的飞行过后,不是理所当然的休息,窝在宾馆里拉上窗帘大睡,而是反其道而行之,放下包就立马投入高强度的训练中,重新调整身体节奏。

放下包,穿上训练服,戴上拳套。空击热身,一连串有节奏的出拳,飞行带来的慵懒立刻消除大半。接下来6~8回合的实战,拳击手看到对手,拳击手面对对手,如同猎鹰看到猎物,精神一下提起来。这样,做一些技术训练,练完以后放松跳绳,酣畅淋漓。站上秤,差不多能降一公斤左右。

拳击训练中,因为高度的警戒和身心集中,对人的体力造成的消耗非常大,下飞机后的训练,就像把潮湿毛巾拧干一样,去除了身体的一路积冗。晚上训练结束,洗澡之后,带着身体的困倦,打败时差,很快就进入了睡眠。如此两三天,很快就适应了当地时区。

如果顺应身体的疲惫,想睡就睡,身体只会越来越骄纵,一直昏昏沉沉。但反其道而行之,在刚下飞机,最难受的时刻去逆本能地训练,反而能降伏娇气的身体,一路驾驭它,突破困境。

31岁那年,当我站上职业比赛的拳台,需要调整的不仅是不同时区的时差,更有带领身体,与业余打法留下的肌肉记忆作战,重新建立一种与职业拳击配套的体能系统。

我的风格,和同样从业余拳击转到职业赛场的阿里、梅威瑟、德拉霍亚相似,轻盈,打快拳,飘逸,闪躲。教练罗奇教我职业动作的时候,我学得很快很好,可是到了赛场上,重心不知不觉就高了,打法不知不觉就显得业余了。

拳击的一个回合看似短暂,对体力的消耗却超出正常人的想象。场上3分钟,约等于慢跑好几公里。职业比赛通常12回合,而我长年只打4个回合。但奥运冠军上了职业赛场,拳头力度不够,肌肉的弹性不够,爆发力不够,体能不够。

我一个人在深夜里跑到训练场地,挥着拳头疯狂击打,发泄一通。我坐在角落里放歌给自己听,最喜欢刘德华的歌,他的歌声旖旎又有味道,乐音低回,话遍人间风景。我听过他所有的歌,也几乎会唱所有的歌,他在《无间道》主题曲里唱:

不/我不愿意结束/我还没有结束/无止境的旅途 快到终点/才能知道/又再回到起点/从头上路

我的身体,它带着多年练习的老伤,带着那些数不清的对打场面的闪躲记忆,跟随着我,这次,像歌里唱的,快到终点,才能知道,又再回到起点,从头上路。

从在野校开始练拳的时候,我不就因为臂长太短,被认为不适合拳击项目吗?靠着永远比要求的训练强度多一点,靠着走在路上把落叶都当作对手来躲闪的痴迷,我拿到了奥运冠军。这次,我也有信心,颠覆我的身体。

拳击台有着迷人的公平性,用拳头说话,不像一言堂,不像扯皮论证,拳有输赢,众生平等。它不给昨日的王者特权,也不扼杀平头小卒出头的可能性。

职业赛的拳台同样是7平方米,陌生又熟悉。我开始了对自己技巧和体能魔鬼式的训练。无论如何,我都要战斗,不是吗?

热身、慢跑、跳绳,重沙袋、梨形球、速度球,一拳不少,分毫不差。

手靶、实战、移位、躲闪、收力、出拳。

在罗奇的训练馆里,我是一个不知疲倦的修行者,以最繁重的身体刑役,突破职业拳坛对我身体的成见。

业余拳击之于职业拳击,难道不是少林功夫之于太极吗?肌肉记忆是一个战士在常年的训练下,应对实战的本能反应,闪躲,进退,步法,在练习中成为先于人脑的应战反射。这样,在任何类似的时刻,都可以迅速做出身体应对。如果彻底抛弃这些,难道在拳台上只剩下重拳吗?对不起,那必败无疑。

我告诉自己,要在心里灌注职业风格的心法,修正一部分的肌肉记忆。我疯狂地刷新自己的大脑,也在千万次练习中灌输给自己的肌肉:要进攻,要降低重心,要凶狠,莫畏惧。梦里都在提醒自己。

训练室有着各种器材,五颜六色的训练器材,花样频出的训练手段,我用这些千方百计地规训着我的身体。

不同重量的哑铃,冷冰冰地排列在一起,我变换着训练动作举起它们,来增强上肢力量。

一些彩色的格子框架平铺在地上,我变换不同的方式在这些格子间跑来跑去,以模拟拳击比赛中的步伐和协调性,控制移动的节奏。

抱着一个巨大的彩球,我用不同甩肌肉的方式,向不同方向使劲砸下去,然后捡起来再砸,练习击打时甩肌肉的耐力,也夹杂着节奏练习。

除了技术上的业余痕迹,体能的欠缺也让我饱受怀疑。第一场职业赛只有4个回合,我却打得气喘吁吁。技术上没问题,但是体能不足。这就像一出华美的戏,道具惟妙惟肖,服装华美精致,表演精彩绝伦,但没有声音,再好的戏也出不来。

在训练中,我永远比能做到的多做一点。体能不够,我就加强训练。职业拳赛对于体能和爆发力的超强要求让我决定在美国接受体能特训。堪称魔鬼式的体能训练,强度是普通人的两倍。

长跑和跳绳两项,是拳击体能训练的基础。拳击比赛一回合只有三分钟,但是在场上三分钟所消耗的体能比慢跑几公里还多,所以拳击手必须坚持不懈地长跑。最基础的跳绳训练,我用的是三公斤重的绳子,绳子很粗,沉重地拖在我身后,开始的时候,几乎要练到吐。

每天练完,觉得很辛苦,又听说明天还要加大强度,像是潮水一波又一波上涨,我艰难地保持站立着的姿势,不能倒下!我永远知道我是一个拳手,拳头是我的尊严,身体是我的战场,挺过一份辛苦,才能获得更强大的躯体。

“你知道凌晨四点钟的洛杉矶是什么样子吗?”

伟大的NBA球星科比曾经这样问记者。我可以认真地回答,我见过。我见过许许多多凌晨四点钟的洛杉矶。

我每天在好莱坞山晨跑,驱车一路路过道路两旁挺拔而高耸的棕榈树,至好莱坞山山脚的时候,还是凌晨四点,天还是黑的。这个繁华的城市,在此时还在彻底地沉睡,我摸着一点点光,开始我的晨跑。快要跑到山顶的时候,有非常陡峭的一个坡,在我身体能量被消耗到最低的时候,它像是一个关卡一样出现,守着山顶拦住我。

身体疲惫到了极点,太阳正在慢慢升起,正是因为坡极陡,随着我向上的脚步,面前的晨光越来越宏大,等到爬跑到最上面的时候,迈出最后一步,一下子觉得整个人都融化在了朝阳的温暖和橙黄里,一场惊心动魄的日出尽收眼底。

我完成仪式一般,在那里的一根柱子上摸一下,标志着又完成了一次小小的胜利——成功登顶。无限风光在险峰,这时的景色是最美的。但我不能停下来,停下来,意味跑步对心肺功能的消耗暂停,不能有效完成对耐力的训练,因此只能毫不犹豫,继续下去。下山路轻松多了,我收不住脚,一路小跑,心情也因为一天成功开启而变得欢畅。

从山脚跑上山顶,再从山顶跑下去,总计8~10公里,这只是我一天训练的开始。

好莱坞山上阳光的味道,就是顶着最喘的那口气冲上去的滋味。最美的景色,莫过于在汗水挥洒的奋斗路上,最无法承受但仍旧坚持的时刻,看到了人间最美的朝阳。

职业拳击生涯里一场又一场的比赛,我的表现越来越好。每一场比赛,都见证着自己的一次蜕变。

每天凌晨四点,总有逐梦人已经悄悄起床,在大多数人酣睡的时候向着自己的目标攀登;洛杉矶的太阳仍旧每天按时起落,它仍旧每天以最壮美的日出,嘉奖着那些晨起登顶的英雄好汉们。

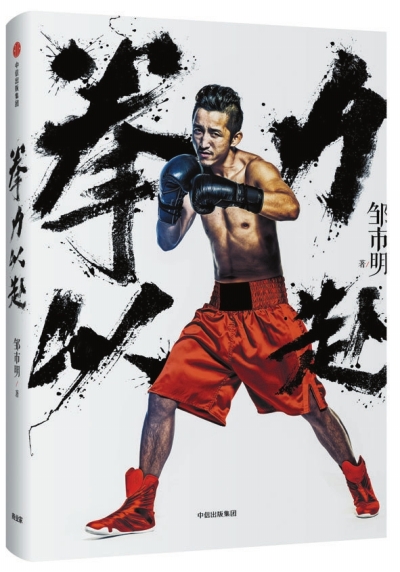

(本文摘自《拳力以赴》,邹市明著,中信出版社2017年5月第一版,定价:56.00元)

(本版文字由燕婵整理)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制