今岁是巴黎公社145周年纪念。11月29日,法国国民议会依据《宪法》34-1条款通过第907决议,由议长克洛德·巴赫托洛纳签署“为所有遭镇压的1871年巴黎公社社员平反”。支持此项提案的社会党与环保改革派领袖布鲁诺·勒鲁及巴黎议员声称,“这一庄严行动”是在“尽历史责任”,特别希冀:“此举旨在给那些为自由不惜被立即处死和受到不公正判决的妇女和男子以荣誉和尊严。”

国民议会这项决议用的是“平反”一辞,明确它不是一次新的“赦免”,亦非出于对“牺牲者”的怜悯,而是直面事实,还历史的真相。

压制为巴黎公社平反,本是法兰西第三共和国的耻辱。故而,为19世纪最后一场人民革命运动公开平反绝非易事,在议会里经过了一场整整两个小时的激烈争辩。今年正值巴黎民众纪念《国际歌》作者欧仁·鲍狄埃诞生二百周年。在议会辩论时,埃尔韦·费隆议员即席朗诵鲍狄埃1885年发表的诗歌《公社没有覆亡》:

凡尔赛分子镇压公社,

用霰弹炮和沙斯波枪,

又把红旗卷在她身上,

往深坑里埋葬,

那伙肥猪般的屠伯,

自恃豪强……。

他们至少把十万群众

残杀在屠场。可你瞧!屠戮了十万人,

也没能得逞……公社并没有覆亡!

朗诵者话音一落,国民议会大厅里响起一片掌声。右翼阵营里,一些现代“岱纳迪埃”,诸如亲国民阵线的吉尔贝·科拉尔之辈急急乎破门而出。他将镇压巴黎公社的刽子手,已故枭雄梯也尔与公社战士相提并论,叫嚷:“让死人去埋葬死人吧!”他攻击支持平反的左派议员是为挽回在国内政坛的颓势,寻机“壮烈输血”。但是,他们施展的伎俩没能阻止时代车轮滚滚向前,1871年春天的“冲天”英烈们终于在今朝得到了平反。

法国国民议会的决议一经传出,各大媒体纷纷报道。《人道报》发表奥利维·莫兰的署名文章,援引左翼阵线议员让-雅克·冈德里耶在议会辩论的发言,肯定巴黎公社的业绩,说:“巴黎劳动者奋力结束了剥削与压迫,在全新的基础上重组社会。”尤为突出的是,让-雅克·冈德里耶称巴黎公社为“法国工人运动史上最伟大的事件”,“法国历史上悲壮的一页”,提议将巴黎公社史列入学校课程,并确定一个全国性的“巴黎公社纪念日”。

须知,巴黎公社被血腥镇压后,梯也尔任命的凡尔赛军总司令麦克马洪亲自为丑陋的圣心大教堂揭幕,感谢上帝保佑他们镇压了公社。尔后,法国历史书都是从第二帝国直接跳到第三共和国,严令禁止提及巴黎公社,不得进入教科书。

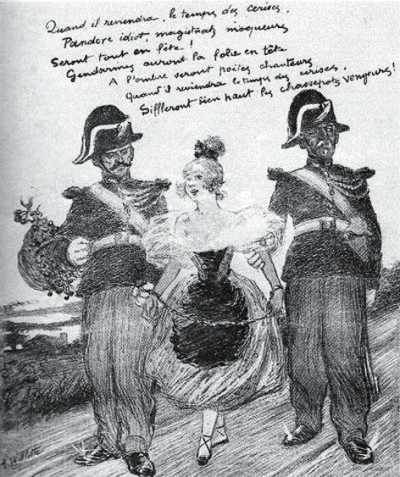

平反提案人、社会党议会文化与教育委员会主任帕特里克·布洛什引用雨果的诗句:“从我们身上的黑夜里,会闪烁出明亮的星辰”。他以此意象描绘给巴黎公社平反会产生的效应,进而追忆起1871年5月21日至28日“流血周”,凡尔赛分子进入巴黎对公社的血腥镇压。他提到《樱桃时节》作者、诗人让-巴蒂斯特·克莱芒守卫封丹奥鲁瓦街垒的最后激战和公社“红色圣女”路易丝·米歇尔列举“无数无名公社牺牲者”,要求为他们昭雪。实际上,凡尔赛匪帮不经法庭审判程序,就地处决的公社社员超过三万,监禁四万多,包括妇女、儿童一千四百余人,流放新喀里多尼亚和北非阿尔及利亚又近万人。

国民议会通过“平反”决议翌日,《世界报》撰文,确认巴黎公社是“为自由而战”的革命。文章援引了现政府负责处理与议会关系的国务秘书让-玛丽·勒甘的论断,强调为巴黎公社平反能够“促进对爱国者、起义者的记忆传承,光扬他们给共和国以启迪的价值观”。

《费加罗报》则在评论文章前刊载了拉雪兹神甫公墓里巴黎公社战士墙的大幅照片,上边铭刻:“献给巴黎公社(1871年5月21-28日)的烈士”。正是在这座夏洛纳砖墙前,巴黎公社最后147名战士高呼“公社万岁!”口号,英勇就义。当年11月1日万圣节,一些扫墓者冲破笼罩劫后巴黎的白色恐怖,往墙脚摆花,使之成为一座天然的公社革命纪念碑。1936年5月28日“人民阵线”普选获胜时,来此献花者多达60万人。民众诗人茹尔·朱依挥笔赋诗,曰:

绿茵茵的嫩草下,被枪杀者已经安息。摆满的花环和红旗遮蔽着受难者的墙,公社战士的宿地。

法国多家媒体都提到国民议会1879年3月3日曾对巴黎公社社员实施部分赦免,还应雨果等人呼吁,于1880年7月11日颁布“全面大赦”。需要指出的是,这两项举措的出发基点,都是公社社员“犯有罪行”,实为黑白颠倒。

在本届议会的辩论中,前海外省女部长波-朗日万揭示1880年的大赦如同“浇铸一个铅盖”,用以遮蔽巴黎公社社员惨遭血洗的现实。巴黎公社协会更不认同此类虚伪的“法律从宽”,谴责它旨在维持原判的前提下,让人们从此沉默,意识殁入忘川。

早在2011年,巴黎公社协会就要求政府当局为巴黎公社正式公开平反。到2013年,一些社会党和共产党议员几度联合推出为巴黎公社平反的备忘录提案。眼下,法国国民议会通过的决议,虽由一批左翼议员出面,据我所知,实际上乃是巴黎公社协会累年努力推动的结果。

为巴黎公社社员平反,远非单纯撤销凡尔赛军事法庭和第三共和国的不公正判决,而是要承认公社社员思想的高标,追念那些在1871年初春奋起冲天,建立“社会民主共和国”,在人类历史上第一次实践“人民主权”理想,并为之流血牺牲的先烈。欧仁·鲍狄埃有诗云:

《费加罗报》的文化警察是一伙贩卖无耻谰言的奸商。他们将满嘴诽谤和毒汁,喷在公社英烈的坟地上。

吐着硝镪水的是那些小仲马和杜岗……这一切都是枉费心机,公社并没有覆亡!

在综述巴黎公社及其经验、论及为这场伟大革命运动正名时,作家埃里克·弗尼耶赞美“三月十八日运动”是“未来革命的晨曦”,巴黎公社将“人民主权”提升到了最高度,坚持这一主权不容被权力委托人篡夺,今朝仍具有极强的现实意义。

君不见,当今之天下仍任寡头权威泛滥,少数人享受特权,即使在欧美所谓的“民主国家”里,也根本没有实现真正的人民主权。从这一层意义思量,1871年春天的巴黎公社,恰是一泓在社会革命上滋养思维的精神源泉。

1871年的巴黎公社运动,曾震撼旧世界的座座巴士底狱。公社虽亡犹生。2000年4月19日,巴黎市首次以“巴黎公社”命名了第13区一座广场。翌年3月25日,巴黎公社协会举行数百人参与的“兄弟宴会”,在《国际歌》声中纪念公社诞辰。现在,法国国民议会又通过决议,为昔日遭受血腥镇压,被打入炼狱的巴黎公社平反。作为一名中国的“公社之友”,我不禁为之感动。

遥想1871年,在春天大地萌动之时,巴黎人民自发奋起,反抗拿破仑三世逊位后,梯也尔“国防政府”在普法战争中的卖国行径,于3月28日庄严宣告成立巴黎公社,继而发布“人民主权”的施政纲领。法兰西公众热烈欢呼:

是谁在流血时含笑?

—是巴黎!是谁要人民当家做主?

—是巴黎!是谁孕育了一个新世纪?

—是巴黎!是巴黎!是巴黎!

当是时,画家库尔贝给母亲写信:“此刻,我沉浸于狂喜之中。巴黎成了一座真正的天堂!”他宣布自己参加公社运动,并在一份给巴黎艺术家的《号召书》中说:“呵!巴黎,巴黎,伟大的城邦刚刚抖掉了一切封建制度的灰尘。她这场革命发自民众,因而更显得公正。我们的纪元就要开始了。奇妙的巧合,下星期日恰恰是复活节。我们的复兴不是就要在那天出现吗?让我们一起向旧世界告别吧!”

大文豪茹尔·瓦莱斯描写巴黎市政厅广场上庆祝公社诞生的壮景:“这场革命宛如碧蓝的河水,潺潺静淌。眼前的震颤,溢目的闪亮,管乐的声响,青铜的映象,冲动的希望与荣耀的芬芳,一切皆使得共和派的胜利大军沉入自豪与欢乐的醉乡。”接着,作家转向一个在街垒后边玩弹球的穷孩子,招呼他:“快过来,让我亲亲你!孩子,三月十八日救了你。你原也会像我们经历的那样,长于弥漫的雾霾,在泥泞中蹒跚,在血泊里翻滚,饥肠辘辘,受尽凌辱,饱经卑贱者难言的痛苦。现在,这一切都结束了。吾辈曾为你流血落泪,来继承我们的事业吧!绝望者的儿子,你将是一个自由的人。”

“三月十八日运动”将革命与个人自由结合在一起,激起了社会各阶层广泛的热情。出身布列塔尼贵族的象征派作家维利耶·德·里拉唐伯爵在利沙加勒主编的《人民论坛报》上连载《巴黎声影》,赞颂公社说:“受奴役的民众宣告自己有生活和享受阳光的权利。”他认确巴黎公社体现了“民众皆兄弟”的权利平等和友爱思想。

不幸,5月21日,梯也尔的凡尔赛军进入巴黎,野蛮屠杀坚持街垒巷战的公社社员,至28日,全城浸入血泊,史称“五月流血周”。

巴黎公社仅仅存在了72天。公社诗人克莱芒唱道:

一串串樱桃蕴含着爱情,从叶间脱落,宛如滴滴鲜血。多么短促呀,樱桃时节!梦幻里攀摘珊瑚耳坠的岁月!

尔后的悲剧,众所周知。1880年,经雨果等人呼吁,法兰西第三共和国发布所谓“大赦”,“流血周”幸存者们结束国外放逐或流亡回到祖国,重逢后成立了巴黎公社老战士“兄弟会”。女作家塞沃丽娜记载了他们的劫后余生:

每到靠3月18日最近的星期天,会员们总要在一个很普通的餐馆里聚会。他们从布雷瓦纳、从市郊,甚至有的从外省蹒跚而来。这样跋涉长途,凑钱在一起吃顿淡饭,也是相当艰难的。不过,他们共同回忆往事,互相交谈,仿佛又回到了青年时代。每年聚会时,都有位置空出来,活着的会员日渐稀少。三十,二十……现在是否只剩下十个人了呢?……最后,等快到惯常的聚会日时,人们登出这样的告示:“由于物价膨胀,巴黎公社老战士及友人协会今年不能组织聚餐了……”

这些人曾经掌握首都、国库、银行存款、城市基金和私人保险柜。他们不仅没敢要求动用任何公款,而且手头一无所剩……甚至没有给自己留下暮年抽烟的零钱!

“傻瓜!”具有摩登思想的人兴叹道。

不!这是一些诚实的人。应该向他们过时的精神、迂腐的廉耻心表示敬意……

法国龚古尔文学院院士吕西安·德卡沃在他的长篇小说《弗莱蒙》里,描述老公社社员葛洛麦斯流亡瑞士的生活,说:“三月十八日,葛洛麦斯从卧室将瓦尔兰的肖像移至饭厅,悬于餐桌上方,好像让他也进入席位……瓦尔兰俯视着他幸存的战友们,似欲一叙积愫。”

瓦尔兰是一位装订工人。当选公社委员。早在1865年9月,他凑足4000法郎巨款支持罢工工人,可自己却忍饥挨饿。在公社最后时日,他出任军事代表,坚守伯利维尔剩下的几座街垒,终遭野蛮杀害,临刑高呼“共和国万岁!公社万岁!”,豪迈倒下。

当年,清政府驻法国使团英文翻译、23岁的张德彝目击巴黎公社社员的英勇气概,在日记中称道那些“叛勇”:“有仰而笑者,虽衣履残破,面带灰尘,其雄伟之气,溢于眉宇。”

公社被镇压四十多天后,一家中国清朝报纸开始报导法国“官军戡乱”,将“乱匪”发往新喀里多尼亚充军,“以肃典章,而除凶孽”。

在近4000名被流放新喀里多尼亚的公社社员中,有青年诗人古斯塔夫·玛罗佗。他因在公社期间写过文章,被凡尔赛军事法庭判处死刑。雨果在《召唤报》上发表公开信,为他辩护道:“因在报纸上发表一篇文章,就将一个人判处死刑,此类事迄今还未曾见过。”迫于舆论压力,军事法庭改判玛罗佗服终身苦役,实际上让他病死在遥远的新喀里多尼亚苦役营中。

“红色圣女”路易丝·米歇尔在《公社回忆录》里记载了玛罗佗去世时对三月十八日运动至死不渝的感人场面。她写道:

玛罗佗在从法国启程以前就患了肺病,于1875年3月18日死去。据我所知,他死时年仅25岁。

在这之前,玛罗佗的肺病已经拖了将近六年,最后的时刻到来了。从1875年3月16日起,他生命垂危,奄奄一息。人们料他已没什么耐头了。突然,他挺起身来,问医生:

“难道科学都没有力量让我活到我的生辰3月18日吗?”

“您会活到那天的。”医生答道,不禁潸然落泪。

玛罗佗果真活到了3月18日才死去。逝者双目久久不瞑,仿佛在黑暗中盼望着人民审判日的到来。

巴黎公社何以如此深入人心,且看她在诗人兰波身上的影响。公社一成立,在兰波心里引起了强烈应和。他为之谱写了《巴黎战歌》。公社惨遭镇压,兰波写信给自己的中学老师伊桑巴尔,说:“我一腔狂愤,心向战斗的巴黎,众多劳动者正在那边死去……”嗣后,他又写下《巴黎的酒筵》和《让娜·玛丽的双手》两首诗,“继续做那些最伤心的梦”,依旧“呼唤新型劳动的诞生”。

巴黎公社究竟给后人留下什么启示呢?卡尔·马克思在《法兰西内战》一书中指出,巴黎公社是“生产者的自治政府”,“由人民自己当自己的家”,强调这是一场真正的人民主权运动。这一分析完全符合公社的存在,及其所采取的社会措施。为此,让我们来看看巴黎公社的重要历史文献。

公社乍一成立,就发布《告法兰西人民书》,提出了自己的执政纲领,强调“公民持续参与公社事务,自由发表他们的意见,维护其自身权益”。为此,“民众始终有权对公社各级官员进行监督和予以撤换”。本着权力必须受到有效约束的原则,赛拉叶和鲍狄埃等经直接选举产生的公社委员联名出示公告,主动请求群众监督。他们恳切地说:“公民们,请别忘记,如果官吏脱离人民,自行动议,势必会陷入专断的泥潭。没有你们爱国的协助,我们纵有一片忠心也是徒然。”

路易丝·米歇尔尖锐地告诫:“一切权力都具有腐蚀性。”故而,必须采取防范措施,避免社会公仆转化为社会主人。在1871年5月19日的公社委员会会议上,古斯塔夫·勒弗朗赛提出了人民主权可能被篡夺的危险。他说:“主权在巴黎公社全体选民手中,公社只是执行者……照此原则,公社委员没有从选民那里获得这样一种权力,即他们可以靠之篡夺只属后者的主权。”

可见,这位公社思想家、《国家与革命》一书的作者,早就预感到了现代民主通过权力委托可能产生的异变,可能形成的特权和腐败。纵观当今世界,人们不难领会到,在使劳动的解放遵循民主自治的道路,创造人类自由、平等的新秩序上,需要汲取巴黎公社的宝贵经验。

卡尔·马克思指出:巴黎公社的原则是永存的。20世纪60年代建立的法国“巴黎公社协会”以捍卫公社的理想、继承巴黎公社的精神遗产为宗旨。该协会主席克洛德·维拉尔教授说:“从词源上讲,‘民主’就是人民主权,法国大革命1793年宪法明确了这一点,而真正首次将之付诸实践的,正是巴黎公社。可以说,巴黎公社是有史以来最真诚的民主,在其产生的时代已经提出了我们至今仍面临的问题,因而具有特别重要的现实性。”他继续说,“我们生活的社会是不平等、非人道的。金钱势力一统天下,鼓吹个人成功的迷信。从邪恶之兽腹中产生着种族主义、仇外和狂热……”因此,我们迫切需要高举巴黎公社的旗帜,向世界表明:在资本网络遍及全球的时代,上帝已经死了,可乌托邦并没有终结。

说这番话的维拉尔教授现已年逾九旬,日前我跟他通电话时,老翁仍念念不忘,期待法兰西共和国为巴黎公社英烈伸冤昭雪。他听到国民议会的决议,想必会激情盈怀,感慨不已的。

(作者为法国巴黎公社协会荣誉会员)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制