年近八十,个人之事已看淡。但人虽老了,偶然读到关于八年抗战时期的记载,感动犹甚于年轻时。愈来愈觉得,我这年纪的老人,亲身经历到这一代的苦难,应该尽量把我们的所见所闻所感记录下来,为历史作一见证。

一

我出生在1937年6月。过了几十天,芦沟桥事变爆发。不久,犹在襁褓中的我便开始了八年的颠沛流离。

在六岁的暑假,我和家兄郑平随父母住在农村,地僻无玩伴,十分无聊。幸亏在屋里找到两本章回小说,一本是《薛仁贵征东》,一本是《薛丁山征西》,两个小男孩各据一书认起字来。过了几天,猜出好些字的意义。因没人教,一些字不会发音。至今犹是如此。

抗战胜利后,我随父母回广州,就读小学三年级。小学毕业后,母亲问我希望到何处升学?我毫不迟疑回答:培正。此校与培英和岭南同属广州最佳男校。母亲奇怪我居然如此向学,殊不知我之向往培正者,原因是它有十八个篮球场。母亲说,“凭你的功课,怎么考得进培正?”于是她把我送入培正暑期班,如果成绩还好,就可获准在该校正式上课了。

培正在东山,我家在沙面。我需一早起床赶公车,大热天坐在教室里汗流满脸地听课,回家则成为母亲对弟妹“小孩必须好好做功课”的活教材。一个月后,结业试来了。又过几天,我到学校领成绩单,心头忐忑。接过成绩单看到最后,左下角评语是“来便录取”四个大字,心中大喜。回家老人家问,“考取没有?”我把成绩单递过去,“您看,来便录取!”表婆拿过成绩单念着说。“嗯,不对不对,头一个字好像不是‘来’哟,是‘未’!”

于是挨了母亲一顿好骂。幸亏后来考上培英,没有失学。

1949年我随家迁居澳门,课余读巴金、茅盾和还珠楼主的小说。一年半后迁居台湾,考进台北建国中学初三,开始读《红楼梦》。进了高中后,我白天打篮球,晚上读唐诗,有暇写些短篇小说,寄到《大华晚报》发表,赚一点零用钱。等到考试前一晚,把所有累积的数学习题拿出来做一遍,居然过关。那两年是我一生最轻松愉快的日子。高三时,我怕考不上大学便要去金门当兵,便用了一年的功,毕业时免试直升台湾大学电机系。那时我并不知电机为何物,只因此系热门,想来毕业后出路较好。在台大读了一年半,我申请到美国奥克拉荷马农工大学奖学金,便去美国。

二

第二次世界大战末,美国在广岛和长崎投下原子弹,日本投降。我去美虽是十余年后的事,但原子物理仍领科学界风骚。我那时已知道自己的兴趣所在,决定转到物理系去。

此时爱因斯坦已逝世,其衣钵由一群年轻学者继承。这些人包括施温格 (JuilianSchwing⁃er)、费曼(RichardFeynman)、盖尔曼(MurrayGell-mann)和杨振宁、李政道。这五位天才型的物理学家有截然不同的天赋。当时物理界发生的几个大问题,如无非常之才不能解决,而每个问题所需之才又是不一样的。偏偏这五人中就有一人有此异能,其他四人则非所长。

施温格自信才气不让爱因斯坦,可惜比爱氏晚生几十年,广义相对论已成爱氏最大成就。施氏只好去建立量子电动学的整体架构。他生平最重要的贡献乃是算出电子反常磁矩最低次的微扰值。

施氏的计算方法非常复杂,偏偏世上出了个天马行空的费曼。此人用了几个大胆假设把计算大大简化,寻常学生用费曼的方法一小时内就能算出施氏的数值。故施温格的严谨架构几无人涉猎,令施氏气结。费曼曾对我说,“当初大家都以为我的想法荒唐,几乎人人反对。但我以七种不同的计算方法来求取同一个振幅值,结果都是相同而正确的。因此我坚信我的假设无误。”

我到达奥哈拉荷马不久,杨振宁李政道两先生荣获诺贝尔奖。消息传来,中国同学无不振奋。在这之前,物理学大师泡利(WolfgangPauli)不相信杨李提出的宇称不守恒,因为“上帝不可能是左撇子”。大部分物理学家持同样观点。一天,施温格在他的办公室和许多学者谈话,有谓吴健雄正在进行的实验可能支持杨李。施温格请大家保持冷静,他认为实验会证实宇称是守恒的。话刚说完,铃声响起,施温格拿起电话筒听了几句,脸色一下煞白。他挂上电话转身说:“各位先生,我们必须向自然界折腰。”

这年春天,我参加了加州理工学院的插班考试,获得奖学金,秋天便转学到加州理工,恰好是费曼和盖尔曼任教的学校。在开学前,加州理工的新生都被送到学校近郊一个营地受新生训练。一位香港同学遗失了行李钥匙,不能加添衣服,晚上冻得发抖。有人指着站在不远的一位男子说,“他可能有办法帮你。”那个貌似电影明星的男人折了一根小树枝在孔里戳几下,锁就开了。后来才晓得此人就是费曼教授。

一年后,我选了费曼“量子场论”的课。费曼讲课非常生动,每上他一课,我都以为得闻大道矣。但回家细思,又似懂非懂。多年后才明白,费曼有些解释似是而非。量子场论的真义,费曼应是了解的。这种神龙不见首尾的讲法是存心的。他做研究,不采用严谨的引导而用猜测。凭他的天赋,常常给他猜中。他自己说,使用这种猜密码式的思维是希望由此找到崭新的物理,但没有成功。

我在加州理工得了博士学位后,留校跟盖尔曼教授作博士后研究。我有一位很聪明的学长名叫SidneyColeman,他说,盖尔曼比他用功,又比他聪明一百倍,而费曼又比盖尔曼聪明一百倍。盖尔曼利用旋转群的对称性,把各种粒子排成秩序。后来又和茨威格(GeorgeZwieg)各自独立创出夸克为物质基本粒子,其电荷是1/3倍数而非整数之怪论。一位比我年轻的同事告我,他第一次听盖氏谈夸克,怀疑这位大物理学家是否疯了。但盖氏的理论后来被实验证实。这个理论,费曼就没想到,其余三位天才型物理学家也没想到。但盖氏指导我研究加州大学柏克莱学派的S方阵和雷克极点(Reggepole),三年以后,我的成绩几等于零,这才领悟盖尔曼把我引错方向。柏克莱理论偏重数学思维,缺少物理内涵。

几年后我去了麻省剑桥,和哈佛大学的吴大峻教授合作。我们从67年至71年,每天从早到晚同据一桌作计算。大峻思想细密,每遇难题,妙思迭出。他在学生时代选了施温格的课,有一次施氏算一个物理量,以变分原理得一个近似值,大峻把准确值算出来,胜他一筹。温氏每次课后离开教室,一群学生在后面追,只有大峻是和他是并肩同行的。杨振宁先生早年和大峻一面,即觉其异,从此亲自教诲,视同子弟。

一次我去加州理工学院作讲演,讲到一半,听众中忽然有人大叫,“对了,对了,太美了!太美了!”这人就是费曼。我再讲下去,不久他又跳起来耍了几个舞步,“这就对了!这就对了!你知道郑教授是什么意思吗?他是说,你们这些笨蛋都想错了!真相是这样这样这样的……”我演讲完毕,他立刻上讲台两手握住我的右手说:“郑教授,你和吴教授完成了一个巨大(monumental)的工作,恭喜你!”我对他说,“费曼教授,我上过您的课,您记得吗?”他摇摇头说,“现在你已经超越我了。”他又说,“我完全明白你们研究的过程之艰巨,因为我经过相似的阶段。”停了一下他接着说,“有一天你们会感觉非常沮丧。有人会抢掉你们的功劳。”他邀我到他家讨论我的结果,向我解释他的构想,我也回答了他所有的问题。但后来他在PhysicalRe⁃viewLetters上发表了一篇论文,却没有引用任何一篇我们的文章,也未提及我给他的任何资料。

其后大峻被邀到苏联基辅一个学术会议宣读我们的论文。费曼和杨振宁亦在该会议报告他们的高能理论。会议过后,BenLee(韩裔)在CommentsofNuclearPhysics发表文章总结这个会议说,“三个不同的高能物理理论,在这个会议取得了交集。这些理论,以郑吴理论最为完备。”不久,纽约州立大学石溪分校举行了一个学术会议,我和费曼都被邀演讲,费曼发言在我之后,提起我们的论文不下十次。但会议过后,他不肯缴出演讲稿,会议主办人多次催促,他才寄来他的论文,其中无一字提及我和大峻的工作。

1970年春天的一天,我们忽然顿悟,多年计算结果的物理意义,就是粒子的能量愈大,可能产生的粒子就愈多,可能率也愈频,因此质子的横截面并不趋近一个常数,而随能量增加而增加,在无限能量时变成无限大。这个结论与当时主流的高能物理理论相反。我们把我们的结论写成一篇文章(Phys.Rev.Lett.24,1456(1970)),其中的预测几乎无人相信。在1973年3月,消息从日内瓦传来,在质子的能量比以前高了好几倍的对撞器里,质子横截面约增大百分之十。此消息登在《纽约时报》1973年3月9日的首页。杨振宁先生在1973年5月的《今日物理》(PhysicsToday)期刊上称:“在最后,郑吴理论可能与宇称不守恒同样重要(itmayproveeventuallynolessimpor⁃tant)。”我后来见到费曼,他还是怀疑这个实验结果。今日的质子对撞加速器能量比四十年前高了数百倍。事实证明,粒子横截面随能量增加而增,正如我和大峻所预料。

三

我年近八十,个人之事已看淡。但人虽老了,偶然读到关于八年抗战时期的记载,感动犹甚于年轻时。愈来愈觉得,我这年纪的老人,亲身经历到这一代的苦难,应该尽量把我们的所见所闻所感记录下来,为历史作一见证。所以多年以前,我想过写一本以南京大屠杀为背景的小说。但文学创作离我的专业很远。我名为教授,其实教书是其次,研究是主业,必须全神贯注。

改变想法是在1995年4月15日下午。那天我坐在办公室,忽然两位美国教授敲门进来对我说:“郑洪,你该到那个专题讨论会去一下,那些人在扭曲历史。”

我走到MIT第九楼105室,里面坐了大概两三百人。讲台上站着四位主讲人,三位是美国白人,一位是日本人。没有中国人,也没有东南亚人。我坐下听了一会。台上讲话绕着一个主题:日本民族在二战为了卫护他们特有的文化,抵抗西方的文化侵略,受伤最重,所受的苦难最多。他们又说,假如不是某某,某某事件,也许美国不会把原子弹投在广岛和长崎。

我举起手发言,“我也为广岛和长崎的死伤哀悼。但中日战争,日本是侵略国,广岛长崎事件是日本自食其果。何况日本被原子弹所慑而投降,保存了至少数十万日本人和美国人的生命。我还要问四位一句话:如果一群强盗闯进了你的家,强奸了你的妻子,杀了你的儿女,还要割断你的喉管,警察来了,把强盗制服。对你们来说,这是一个警察暴力的故事吗?”

全场鸦雀无声。过了一阵,白人主讲人辩了几句,又回到以前的话题去,无一语提及我的抗议。

讨论会散场后,我随着人潮走出大堂,忽觉一只手搭在我的肩上。转头一望,原来就是刚才站在讲台上那位日本人。他对我说,“这位先生,我不认识你,但你说的话我字字同意。”他请我在一张大纸上签名,吁请日本政府为日本的战争犯罪行为向中国人道歉。

过了一些时候,一本MIT杂志,名为TechnologyReview,登了一篇关于广岛事件的长文,由一位讨论会主讲人执笔。我写了一封信去回驳,过了好几个月登了出来,里面的警句几乎全被删掉,剩下只有半页。

这就是美国的言论自由。

我心想,你们限制我发言,我更要发言。

《南京不哭》就是我对他们的回答。

四

二十世纪的中日战争有进一步的意义,德法战争是国与国之间的军事战争,前者又兼为在种族歧视下进行的屠戳。二战时,日本人到了中国,以征服者的傲慢,屠杀中国男子,强奸中国妇女,罔顾人权和生命神圣。我们叙述中日战争,光说多少人死亡是不够的,还要说明许多人是怎样受尽污辱,丧尽尊严受尽羞耻,我们须从这个高度去诠释中日战争。

1937年12月13日,日本兵冲入南京城,在城内展开约六个星期的屠杀和奸淫。七十九年已过去了,据1946年国际战犯审判法庭的估计,约二十余万中国人在南京被日本兵惨杀,中国历史学家的估计是三十余万人。

一个人的死亡是个悲剧,但几十万人的死亡不过是个统计数字。后者很难让人们和现实连在一起。请容我作个比较,今年九月我在纽约,早上醒来打开电视,只见各频道播出的全是民众在广场聚会的情景。肃容的男女一个个上台,宣读他们不幸死亡的亲人名字。牧师祷告,市长致词,不忘这个在恐怖袭击下丧生三千人的灾难。我才记起这天是9月11日。

但是在中国,从1937年12月13日起,每天都有一个911型的灾难在南京上演,连续42天。如果911的惨剧在纽约发生不是一次,而是连续不断的42次,美国人可能全部心理崩溃。

张纯如称南京大屠杀为“被遗忘的种族浩劫”。但这个浩劫只是日本人屠杀中国人的例子之一。在中日战争中,屠杀到处发生。有些日本人否认南京大屠杀的存在,但即使我们把南京大屠杀撇去不论,也不能抹去日本战时的罪行。

二十世纪最后一年是我的休假年。我去南京住了三个月,在南京大学开了一课,授量子场论。感谢南大借我一个职员宿舍的小公寓居住,又让我在教员餐室用早餐。我喝不惯用奶粉调成的牛奶,便从街上的摊子买一杯豆浆,一笼包子。中餐和晚餐就在摊子上买一盒饭回家吃,两个菜,一点米饭。南京冬天还是很冷的,水龙头没有热水,早上刷牙漱口令我牙关打战,洗澡更是件苦事。但过了不久,一切慢慢习惯。在往后的日子里,贫和富对我变成相等的,金钱失去了意义。我在南京最骄傲的一刻,是一天在街上,有人向我问路。我已成为南京人,有资格去写南京的故事了。

在南京,我有幸和两位大屠杀的幸存者见了面。他们的名字是常志强和姜根福。这两位老人谈起62年前的往事,仍不免老泪纵横。我的妻子在旁,也陪着流泪。我的小说里好些情节,尤其是南京城陷那天的情景,就是源于他们的故事。

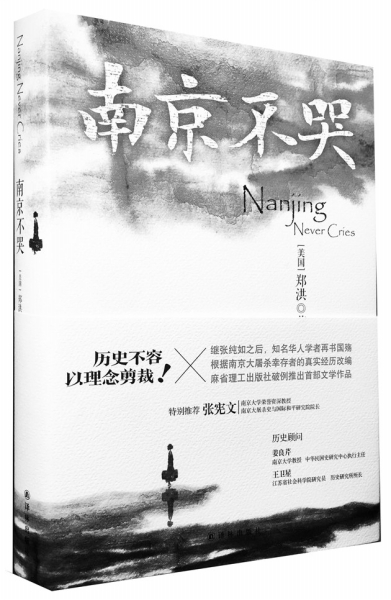

回美以后,从2005年开始,我利用课余时间以英文写作一部小说,题为NanjingNeverCries。我无意重挑民族上一代的仇恨,但历史不容以信念剪裁。我们可以宽恕,但不可忘记。在战后七十余年的今天,西方社会对日本战时的暴行显然已经忘记了大半。我们的声音在美国的学术界渐渐被淹没了,我们该对世界发声,把历史的真相用种种方式表达出来,让世界重新认识日本侵略中国以及列强蹂躏中国的史实。

英文不是我的母语,用英文写作,对我是个挑战。有一次我写了几页文稿,请一位年轻教授看一看。他批评说,我的英文造句“stilted”。由于他的阶位比我低,我以为这是赞美之词。回去查了字典,才知道他的意思是我的文句“笨拙”。

另一次我告诉一位美国朋友我在写一本英文小说。他很客气地说,“等你找人把它译成英文以后,我一定买一本。”我只好把我的话重复了一遍,他的表情十分丰富。

写成一千余页的初稿,被人批评太长,只好忍痛删去一大部分。然后又被批评不合现代西方小说格式。数易其稿,又被批评英文句子不够精练。幸亏我的邻居爱丽霞女士(AlexaFlecken⁃stein)答应替我修改。我们每星期二下午坐在一起,由我读稿,爱丽霞修改。我回家后再改一遍。全书改好以后,我从头到尾再改两次,前后十年,易稿不下十次之多。

伊丽莎白(ElizabethChadis)替我把稿件拿到MIT出版社。主持人爱伦(EllenFaran)说,“我们不出版小说,我可以瞄一眼(takeaglance),然后建议郑教授应如何处理。”她又说,“我的工作很忙,只能在出公差的飞机上抽一点时间,请告诉郑教授不要等我。”过了两个多月,她来信说,读完第一章后,又把其他部份读完,又从头把全书再读一遍,决定出版。由于我的书性质和其他书不同,她计划成立一部门,或命名为 Killian(前任校长的名字)Press,以解决此问题。

英文小说找到归宿后,我开始动手把它译成中文的《南京不哭》。我不熟悉任何国内的出版社。幸亏素不相识的堪萨斯大学苗德岁教授热心,看到“科学网”的报导,推荐给译林出版社的宋日易女士。宋女士当天即写一电邮给我,《南京不哭》始得和国人见面。

很多人知道我的小说以南京大屠杀为背景,心里就浮起许多血淋淋的场面。事实上,这本小说写的是两对男女在七十年前大时代中的悲欢离合。陈梅是南京一个水上人家的女儿,任克文和约翰是麻省理工学校的毕业生,珠迪是美国唐人街长大的女子。贯彻全书,无非人间一个“情”字。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制