诗集题名《黑色狂想曲》集合了吉狄马加生活的两种文化世界:一方面这个题名改写自格什温的《蓝色狂想曲》,继而将他的书与现代文明的词汇捆绑在一起。而另一方面,将蓝色改为黑色,反映了他的出生和他民族的地方传统——“诺苏”其名的含义即“黑色的部族”,黑色在他们的文化当中是属于高贵、庄严和神圣的颜色。对诺苏人而言,黑色象征着灵魂深处,以及从中源源不断的护御和新生。“它在大地黑色的深处,”马加写道,“高举着骨质的花朵/让仪式中的部族/召唤先祖们的灵魂。”(《反差》)作为诗集题名的这首诗《黑色狂想曲》,是一首充满祈祷、预言和神圣的诗歌。诗中,诗人进入到随着夜晚降临于故乡风景之上的黑暗当中,似带来重生的“黑色的梦想”之神。

在现代社会,疏离既存在于社会自身也存在于人与自然之间,而“原生”观念当中有着某种精神解药,它是打开我们信仰体系的钥匙,为在地球上过更为和谐的生活重新做好准备。因此,吉狄马加虽面向现代社会打开视窗,却仍然坚守“原生”观念,将其作为精神资源。

一、诺苏文化

吉狄马加与他的诗歌都诞生于四川西部的凉山山区,那里散布着广大的彝族自治区。彝族是中国官方认可的56个民族中人口较多的少数民族之一,但他们才刚刚开始进入西方人的视线,身上仍然充满着神秘色彩。彝族人口约九百万,生活在中国西南部的几个少数民族地区,包括云南(500多万)、四川(300多万)、贵州(100多万)以及广西、越南和泰国。吉狄马加的部族诺苏是彝族当中最大的部族分支。数以百万的彝族人仍旧使用其本民族语言。彝语隶属于汉藏语系,但随着汉语在学校教育中成为主导的教学用语,双语教学在聚居区被广泛开展,政府力图避免这种语言被逐渐边缘化。

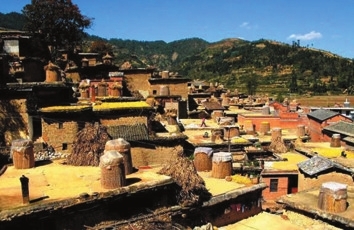

诺苏族的主要聚居地位于凉山海拔2000到3000米处。当地的自然条件并不适合农业生产,大部分土地面积用作牧场。种植的主要农作物是荞麦和土豆,也饲养牛、羊、猪和鸡。村庄中的房屋大多由泥土和稻草建成,内部建筑为木制结构,配备有圆形灶台、烹饪用的柴火、自制的床铺和几个凳子。到访诺苏聚居地的访客仍然能在布拖和昭觉地区偏僻的村庄里看到诺苏族妇女在家门口围成小圈坐着用纺锤织布。男人们身着染成深蓝色的羊毛针织斗篷。时至今日,诺苏人依然坚持着传统的生活方式:尽管城市化建设中修建的石板房已取代传统的泥灰棚子和木质房屋,但诺苏的建筑形式仍频频映入眼帘,房屋群落散布在花园和牧场之间。

诺苏族人与其父系氏族的关系是完全独立的,在过去社会中的从属关系封闭且等级分明。诺苏族划分为两个互不通婚的阶级:极少数的贵族阶级“黑彝”(约占诺苏族7%)以及占人口大多数的低等阶级“白彝”以及其他社会阶层。直到1950年,中国共产党获得了对该地区的领导权,解放了族人当中的奴隶,近半数的“白彝人”以及其他社会阶层的人才拥有了自由身。

诺苏人以他们的文字、宗教和纪年历为傲,这些是所有先进文化的特征。诺苏文字是一种独特的象形文字,与同语系的汉语、藏语的书写方式并不相同。诺苏人的纪年历,不同于汉人的太阴历,是一种太阳历,每年十个月,再加上五天,补足一个整年。他们的宗教属于万物有灵论,将大自然神圣化,包括火、土、动物、水、风、山川和森林。

诺苏人从来没有接受过任何外界的宗教,尽管他们的宗教当中有某些观念在一定程度上与汉人、藏人的思维方式很相近,但他们信仰的中心原则在形式和内容上仍然有别于其他,他们相信万物有灵并崇拜祖先。直到1956年实行民主改革之后,政府一直将原始宗教视为“人民的鸦片”,1980年以后,诺苏族的原始宗教信仰更为自由,祭祀仪式活动在日常生活中随处可见。

诺苏人有其自身的神圣书写字体,其主要目的在于送往生者的灵魂上路。这些文字被誊写在竹筒或薄羊皮上,交到称为毕摩(意为“经书老师”)的祭司手中保管。毕摩实际上类似于古代高卢地区的德鲁伊,负责履行诺苏文化当中各式各样的灵性职责:他是当地的祭司、预言师和智者。毕摩保持着礼仪传统,负责祭礼,在诺苏人的生活当中极其重要:他主持生育、婚嫁仪式,以及各种时令节庆的典礼。毕摩在诺苏人日常生活当中的作用无处不在:驱邪治病,防御恶灵,念经求雨,祈福禳安,诅咒仇敌,持续不断地保持着祖先和大自然与诺苏人的联系。正由于毕摩在诺苏人精神世界当中具有重要地位,获得无尚尊崇,诺苏人的宗教也常被称为“毕摩教”。

到举行祭礼的时刻,毕摩会点燃火焰,在烟雾弥漫之间摇动祈祷权杖和铃铛,同时高声唱诵神圣经文。诺苏人的祈祷权杖象征着吞云吐雾的飞鸟。要预知未来则通过投掷纤细的竹棍或焚烧羊的腿骨。毕摩检查竹棍落下的方式或是骨头上烧灼熏黑的痕迹,从而帮助求告者为不同的活动挑选吉日,寻找失物,或是预防各类伤害。

诺苏人的宗教祭祀活动,有时在田间户外,有时也在房屋中的火塘边进行,毕摩是所有仪式的中心人物,他们需吟诵经文,呼唤天地日月,赞颂被祭祀者家族的荣耀,并用咒语为其驱鬼避灾。若你在诺苏人的村庄里待了一段时间,不可能见不到这种头上戴着蘑菇形状黑色毛毡帽子的祭司。事实上,你永远不知道会在何处撞见一个毕摩。当毕摩不主持祭礼仪式时,他隐居在村庄角落的僻静处,读着他的神圣经文,有时身边伴随一个学徒,在他一旁生起一小团篝火,添柴加火。毕摩的任期结束后,后人经过适当的训练可得以继承。

另一种类型的祭司是苏尼,其作用仅仅类似于萨满巫师。苏尼的头发长而蓬松,垂至腰下;他敲击一面扁平的鼓,与西伯利亚萨满的鼓非常相似,当指定的灵魂“阿萨”抓住他时,苏尼便会进入痴迷癫狂的状态,歌唱舞蹈长达数小时。苏尼主要负责主持驱邪治病的仪式。无论男女都可能成为苏尼,但其职务不可继承。苏尼与毕摩的功能有部分重叠,但通常认为苏尼在神圣性和权威性上低于毕摩,其服务费用也较为便宜。

由于彝族分为不同的支系,其信仰从未按照统一的教义系统进行过整合。不过,他们所有的信仰总是包含一种清晰的感觉,即对大自然的归属感,并且对于人的状态有着丰富多样的见解。

诺苏族的传统文学亦作为其宗教的一部分得以留存。它建立在神话和独特民间风俗的基础之上,包含了关于神祇祖先的史诗和自然界中各种灵鬼传说。诺苏人的这些作品,如“祖先之书”和“支呷阿鲁”的传说,世代之间口口相传,在吉狄马加的诗歌当中亦被提及。

诺苏文化从始至终都与汉藏文化有着密切的联系,但从未被其同化,它一方面受到汉藏文化的影响,同时也在语言、文字、习惯法、神话、音乐和民间艺术方面为中国整体文化提供了独创性的贡献。

二、吉狄马加

吉狄马加,诗人,画家和书法家,1961年出生于一个诺苏贵族家庭,其父曾在凉山诺苏自治州中部布托地区的司法系统中担任要职。他描述自己早期对中文版的普希金作品爱不释手,正是读普希金时下定的决心,要用诗歌来表达诺苏人的身份认同和精神观念。吉狄马加在学习期间深入研究了诺苏人的民间创作和传说诗歌,同时阅读了大量中外文学名著。他的诗以汉语在四川《星星》诗刊上发表,并于1986年荣获全国诗歌奖,成为著名诗人艾青的后继之人,在中国当代诗坛占有重要的地位,是被当下世界翻译得最多的诗人之一。2000年初他曾受邀以中国青年政治代表团代表的身份参加美国两党组织的“国际青年领袖”计划活动,并曾以作家和诗人的身份访问过世界近50个国家。他曾担任多场音乐经典演出的艺术总监,尔后又组织了亚洲最大的青海湖国际诗歌节。

尽管以汉语写作,吉狄马加一直将自己视为诺苏独特传统的诗歌代言人。就像使用英语写作的爱尔兰作家萧伯纳、叶芝或奥斯卡·王尔德等人对19-20世纪的英国文学影响卓著一样,诗人吉狄马加对于中国文化的贡献也是独一无二的。

吉狄马加的诗大量涉及诺苏人的宗教与死亡传统,也关注其历史,直面过去的痛苦和当今面对的挑战。“我写诗,”他说,“是因为我相信,忧郁的色彩是一个内向深沉民族的灵魂显像。它很早很早以前就潜藏在这个民族心灵的深处。”(《一种声音》)

在过去,诺苏人因与汉人和藏人比邻而居时有冲突发生。即使到了新的时代,随着大量移民来到该地区,他们的文化传统也正经历着现代化进程的考验。现代化割裂了木材工业与森林之间的清晰分界,生态环境遭受破坏的同时大自然的和谐也被破坏,而这种和谐在诺苏人看来有着宗教价值。他们信仰自然万物皆有其灵,对自然的破坏也是对灵魂的破坏。吉狄马加对这一现实深感痛心,并多次表达在其诗歌和绘画当中。

诗集题名《黑色狂想曲》集合了吉狄马加生活的两种文化世界:一方面这个题名改写自格什温的《蓝色狂想曲》,继而将他的书与现代文明的词汇捆绑在一起。而另一方面,将蓝色改为黑色,反映了他的出生和他民族的地方传统——“诺苏”其名的含义即“黑色的部族”,黑色在他们的文化当中是属于高贵、庄严和神圣的颜色。对诺苏人而言,黑色象征着灵魂深处,以及从中源源不断的护御和新生。“它在大地黑色的深处,”马加写道,“高举着骨质的花朵/让仪式中的部族/召唤先祖们的灵魂。”(《反差》)作为诗集题名的这首诗《黑色狂想曲》,是一首充满祈祷、预言和神圣的诗歌。诗中,诗人进入到随着夜晚降临于故乡风景之上的黑暗当中,似带来重生的“黑色的梦想”之神。

这种多重世界和语境的叠加构成了他所有作品的特色。

读者也许会惊讶,为何像吉狄马加这样熟读世界文学并与众多重要的世界文学作家相知的诗人,会有意识地执着于“原生”的视角;然而通过更用心的阅读,不难发现这种视角所具有的独特性,它还在创造着人与其周遭自然的亘古联系。在现代社会,疏离既存在于社会自身也存在于人与自然之间,而“原生”观念当中有着某种精神解药,它是打开我们信仰体系的钥匙,为在地球上过更为和谐的生活重新做好准备。因此,吉狄马加虽面向现代社会打开视窗,却仍然坚守“原生”观念,将其作为精神资源。

与此同时,诺苏传统中也存在着一些不太进步的方面,但在吉狄马加的诗作中未有涉及,我问了他关于这方面的问题。

阿米尔:“你的诗作中对诺苏传统有一些理想化情结,你在诗中悲痛哀号传统在世界性的现代化进程中正逐渐消亡,却没有涉及这些传统当中有问题的方面。比如说,你对黑彝和白彝以及其他社会阶层分隔持什么态度?”

吉狄马加:“其实我是在传统和现代两种生活方式中长大的。我童年以后这种情况开始有所改变。所谓外来的现代文明对本土的诺苏文化形成了影响。这种情况不仅仅在中国,在世界别的地方也都一样,强势文化必然会挤压弱势文化的空间,这是不可避免的。在高原山地中的诺苏人生活依然还很艰苦,毒品走私和艾滋病问题依然严重,发生这样的事情是因为传统价值观念消失了。我知道我的记忆和写作有一些理想化的东西,其中在我们的传统中也存在糟粕,需要我们去进行反思。尽管从传统而言,我来自高等阶层‘黑彝’,但从上世纪五十年代开展的民主改革之后,所有的人都是平等的,当然现在在一些人的意识中还存在这样的问题,但我一直认为所有的彝族人都是一样的。我知道在诺苏的风俗当中曾有不公平的地方,我历来是支持发展进步的。我对传统的态度与泰戈尔所表达的并无二致,对现代文明影响的看法也与他相似,并致力于保护其文化当中好的东西。”

吉狄马加解释说他不在自己的诗里评论传统当中消极的方面,是由于传统现处于弱势,信仰的价值观体系正遭受现代化和外来文化的侵蚀。本着这种精神,可以说他的诗作不仅仅是以诗歌形式表达出一种意见或感情,而更多带有其目的性,希望能在世界范围内有所作为,即保护诺苏的民族文化记忆,增强他们的归属感和身份认同,散播他们的传统和民族精神。在这种背景下,连他写的爱情诗或给他父母的诗歌也不仅仅可以解读成对他们本人的情感表达,而更多想表达的是他们的原生世界,诺苏人的固有习俗、民族特性、精神观念和命运等种种独特之处。

另一方面,他写给世界上其他诗人的诗也可以有双重解读:除了抒情,我认为这些诗的题材也是民族性的,有时是政治性的。他献给阿米亥的诗和献给达尔维什的诗都出于此种精神,他为民族间的暴力痛苦感到伤心,并与无依无靠被驱逐出家园者产生共鸣。2010年,吉狄马加作为“尼桑”诗歌节的客人访问了以色列,在那儿我们第一次相遇。他到访海法、耶路撒冷和特拉维夫,我问了他对以色列的印象。

吉狄马加:“我对这个国家的创造性和威力印象深刻,但以色列是一个矛盾体。在耶路撒冷,我看一切都是古老和神圣的。它是三大宗教的重要中心,整个世界的命运都与之相连,但这些宗教的信徒们却没能达成共识。我行走在街道上,思考这里的每一块石头如何被鲜血遮盖又自鲜血中洗濯干净,既而又被遮盖,又被清洗,周而复始。假如上帝——耶和华,安拉——果真爱人类,为何他会允许人们一次又一次相互厮杀?也许阿米亥和达尔维什应该见个面,一起寻找解决之道。”

从凉山到耶路撒冷,相似的是吉狄马加的诗人身份中总带有一些使命感,不仅对于他的民族,也对于与普世价值相关的东西。在他看来,诗人有着义不容辞的责任,而诗歌是延伸向大众的号召。一方面他在诗歌中立场坚定,就像站在门口的谴责者,对地球上每个地方的暴力、物质主义和生态破坏感到痛心,对其批判。另一方面,他为自己的民族付诸行动,就像一种文学上的萨满,创作诺苏人的故事、根源、信仰和他们精神上的身份证。但是说到底,具有特殊性的东西也是具有普世性的:吉狄马加诗歌的这两种倾向都力求放眼于世界,连接过去和未来。

吉狄马加坚持把自己放在传统价值观代言人的位置上,并非只为了坚守裂痕。原生态民族之所以紧紧抓住回忆,不只出于对他们在肉体上和文化上被驱逐作出的回应,也是由于他们自己面临着如何将价值观世代延续的问题。在他看来,当传统开始消失,逝去的祖先们有力量帮助活着的人们保留生命的价值。他在《火塘闪着微暗的火》一诗中写道:“我的怀念,是光明和黑暗的隐喻。/在河流消失的地方,时间的光芒始终照耀着过去,/当威武的马队从梦的边缘走过,那闪动白银般光辉的/马鞍终于消失在词语的深处。此时我看见了他们,/那些我们没有理由遗忘的先辈和智者……/我怀念,那是因为我的忧伤,绝不仅仅是忧伤本身,/那是因为作为一个人,/我时常把逝去的一切美好怀念!”

吉狄马加看待起源和过往的观点,以及他关于死亡和轮回的观点,大多数产生于对风景或艺术的观察。这种出于自然的观点穿越审美的道路,或者像极具启发性的诗歌《雪的反光和天堂的颜色》当中那样,他的道路也出现了。据此不难发现他诗歌当中的信息是独树一帜的:诗人从神圣和美丽的经历中,也从毁灭的灰烬中,拯救出一些清澈美景的片段,靠它们照亮生活,为每个人和每种文化留下一条小径,让每一个想走上这条小路的人能够通往天人合一的灵性境界。

(本文是以色列著名诗人阿米尔·奥尔为其翻译的吉狄马加希伯来文版诗集《黑色狂想曲》所作序言,该诗集将于2016年由以色列帕尔德斯出版社出版。)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制