从1949年4月15日充和赴美后收到第一封信,到1976年12月8日宗和去世前发出最后一封信,近三十年时光辗转纸上。三百余封书信几乎全为首次披露。小字蛮笺,既是张家如水斯文和姐弟情谊的见证,也是特殊年月里,个人命运为时代裹挟的缩影。

张家十个姐弟,个个有才,流落四方,命运各有差异,但始终有一个家族的传承维系着。

追溯张充和与张宗和可能还得返回苏州九如巷。当张充和从合肥回到苏州时,姐姐们已经外出上大学,但家里还有一群可爱的小弟弟。因此,张充和早期与弟弟们的故事很多,多过姐姐们。从张宗和留下来的日记记录即可见一斑。

直到上大学后——张充和以数学零分考取北京大学,张宗和则考上了清华大学历史系,两人共同参与了俞平伯发起的昆曲社团谷音社。也就是在这里,两人开始了昆曲艺术之旅,并结识了众多曲友。上学期间,张充和与张宗和瞒着家人从北平跑出去,到青岛、上海、南京等地参加曲会。张宗和与第一位夫人孙凤竹即是在青岛曲友家相识。孙凤竹也是曲友,手抄昆曲曲谱美妙至极。而两人的媒人正是张充和。

再后来,张充和因病退学,家人说是哮喘病,病得很厉害。我在张以家第一次看到了相关照片:张充和躺在床上,床头柜上还放着瓶花,她瘦弱无力,像是在医院里。听张家人说,他们家人生病后,一般都去苏州的教会医院博习医院。但张充和病体尚未痊愈,就被胡适请去编《中央日报》的副刊《贡献》,就这样留下了许多文学作品,也才有今天的《小园即事》一书。

抗战结束后,张家十姐弟在上海聚会,后回到苏州,他们的父亲、乐益女中校长张冀牖已经意外去世多年,复兴学校的重任就落在了十姐弟身上。张家孩子卖了田地祖产,张充和当了首饰,还亲自书写了学校匾牌,张宗和任校长。学校渐有起色后,张充和去了北京大学教授昆曲和书法,张宗和则去了贵州大学教历史和戏曲。张宗和当时离开的理由是,在自家办的学校做事拿工资感觉不好意思。他一去就是一辈子。周孝华女士说,张宗和当时有机会回来的,但他说自己要做一世祖,张家流动的文化,再次在张家长子身上得到了体现。

一九四九年,张家十姐弟各有方向,张宗和坚定地留在了贵州,安心教书。从新发现的他的书信可见,他对新政权充满了信心,甚至有一些“天真”的可爱,这也是他身上本质的东西。正如当年他明知道孙凤竹女士患了重病,还是毅然决然地决定和她结婚,婚后没几年,孙凤竹即香消玉殒在合肥张老圩子。这才有淮军后裔刘家与张家再次联姻的佳话:刘铭传后裔刘文思嫁给了张树声后裔张宗和。后来的苦乐生活证实,真是天作之合。而张充和嫁给傅汉思后,随着撤侨大潮去了美国。

从一九四九年开始,张充和与张宗和开始跨国通信,一直持续到张宗和病逝,这一年是一九七七年,“文革”收尾。其间十年,张宗和经历风雨,其中痛楚,唯有他自己最刻骨。查张宗和给张充和的信,第一封是一九四九年四月十五日,最后一封是一九七六年十二月八日。二十八年来,他们从未断过书信来往,除了交流各自的生活信息外,更谈了有关昆曲、诗词、书法、历史、美术等话题,他们总有说不完的话,时不时地在信里憧憬一下再次相见的时刻,会在哪里相见,见了请对方吃什么,送对方、送对方的配偶、送对方的孩子什么礼物等等。一次次可能的相聚成为泡影后,他们从未想过放弃,直到确信大弟去世的那一刻,张充和仍在期盼着踏上贵州土地的那一天。

知爸爸逝世消息,真不知如何措手足,路远山遥,不能一见遗容,一抚骨灰,不能同你们抱头一哭。你们爸爸小我一岁十二天,我们玩得多,吵得亦多,通信亦通得多,我几次申请回国都没有成功,现在打倒“四人帮”即使成功再也见不到他了。但是我永远爱你可敬的妈妈同你们下一辈再下一辈,愿你们健康上进,在我死前能见到你们就是幸事。听说丧礼十分隆重,你们爸爸为人是受之无愧的。

希望你们常给我来信,消息不断就是我最大的安慰。心乱不能再写。更希望你们多安慰妈妈了,保重你们自己,不要太悲伤,人生就是这么经过,经过,快乐与忧患是平衡的。心乱不能再写,以后谈。

这是张充和获知大弟去世后的第一封信,她说别的朋友去世,她常常要写点纪念的文字,但这一次,却一个字都写不出来。

张宗和在生前常常向四姐充和请教书法练习,并将作业寄到美国请她修改,张充和总是一笔一划地帮他纠正,鼓励并指导他。父亲去世后,张以也开始练习书法,并继续向四姑请教,充和一如既往地教授,像是在延续一个未完的事业。一九七七年,张充和回信给张以:“我以后答应你,只要你给我写信,我就如同爸爸在时一样,与你谈谈。”

这让我想起了雷蒙德·卡佛作品《距离》里的一句话:“他们因为共同的失落感,走到了一起。”

信一来一往,从二十世纪延续到了二十一世纪。这让人想起了张家的《水》杂志,从一九二九年创刊,几经战乱、变革,一直坚定地走到了今天。

当然,张充和的信也会寄给弟媳妇刘文思,一位伟大的妻子,一位称职的母亲。刘文思是刘铭传的后人,与张宗和是表兄妹,亲上加亲,传统姻缘。她对长女尤其亲,那是张宗和与孙凤竹的女儿,以至于二女、小女都以为只有大姐才是母亲亲生的。她出身名门,学习医学,照片拍出来,婉约、自然、朴素,尽善尽美。与张宗和在一起,刘文思吃过不少苦,就连张宗和自己也在信中提及,以前年轻时对生病而坏脾气的孙凤竹有着各种包容,反倒在年纪大的时候与刘文思计较起来。譬如生活困难时期,刘文思总是吃那些剩菜剩饭,舍不得扔掉,张宗和就很生气,气极了就把饭打翻了,他是天真的,天真的人往往不懂得如何沟通。

张宗和病体缠身,身体的,精神的,常常让学医的刘文思手足无措,但她必须要做点什么,她尽职尽责,因为她爱这个家里每一个人,包括张宗和当年的保姆夏妈。张家的几个保姆都是终生跟着自己带的孩子,并由这些孩子养老送终的。夏妈晚年时,常常在夜间折腾,张宗和与刘文思疲累不堪,但仍恪守孝道,直到其生命的最后一刻。而且正是刘文思的专业,才让老太太多延续了些时日。丧葬费花去了张宗和一个月的工资。但每到深夜里,张宗和总觉得对老太太有些歉疚,说她照顾了自己一辈子,自己还是付出得太少了。

张宗和病逝前,还住在山上,发病时,刘文思也难以控制,得送医院去。张家人求人帮忙,但“文革”尚有余威,谁愿意冒风险救一个被打倒的五类分子?如果当初早点送医院,爸爸是不是可以多活几年呢?后来张以一直念想这个问题。再后来,张家求过的人患癌,刘文思作为校医,一遍遍地上门去帮忙打针;再后来是那人的家属患重病,刘文思一以贯之。张以说,说实话,我能不记恨,但这样我做不到。刘文思说,我们得理解人家。

二○一四年初,刘文思去世。有一次与张以梳理史料,发现了刘文思的手稿,她生前手抄了很多张宗和与戏曲的日记资料,提供给需要的研究人士和社团。张宗和是曲家,更是戏迷、戏痴,他与俞平伯、尚小云、沈传芷、赵景深、华粹深等名家交流,更喜欢让身边人的学戏,让女儿学,让爱人学。他天真地以为,好东西就应该人人学习,因为他从中得到了非常的欢娱。戏,是他与四姐张充和永恒的话题,信中多有涉及。于是,女儿学,刘文思也跟着学,多么天真可爱的一家人。

张宗和曾辗转昭通国立师范学院、云南大学、立煌古碑冲安徽学院、贵州大学等地教学,后进入贵州师范大学教历史,却留下了厚厚的戏剧文稿。他的历史课通俗而灵活,而他兼职的戏曲课更是培养了一批人才。这个要做“一世祖”的戏痴,无意中把天籁昆音传播到了黔东南地。二○一四年十二月,苏州昆曲团体去贵阳演出,张以说一定要去听一场,说现在贵阳已经很难再听到昆曲了。

张宗和身后还留下一部《秋灯忆语》,那是他早期的个人日记和书信的结集,是他与前妻孙凤竹的悲苦生活记录,也记录了战时中国的底层实况。其中涉及了张家十姐弟的故事,也有周有光、沈从文、巴金、汪曾祺等人的战时掠影。后来这本纪念集交给巴金时,他写道:“读着它,我好像又在广州开始逃难,我又在挖掘自己前半生的坟墓。我还想到从文……”刘文思曾手抄此集。张充和也曾在张宗和去世后手抄一本,“我每抄二三千字就会流泪,其中动人处太多……”

一九八七年,张充和终于获准回国,贵州是她必到的一站。当她坐在贵州张家客厅里,张宗和已经去世十年,她拉着刘文思的手,与张宗和的遗像拍了一张合影。

张以请假在家专门陪着四姑,带着她上街恨不得尝遍贵州小吃,回来的时候被医生妈妈责怪,还为她们配了酒精棉球,说以后再去吃带着。二十多天的贵州生活,让张充和回去后还很难忘,尤其一想起酒精棉球和公用茶杯上的口红印,她就觉得温馨,恍惚忆起她与四弟宗和在信里的约定,他要请她吃小吃。

一九七六年七月十四日,张充和给张宗和写了最后一封信,此前几天,她患上急性盲肠炎,盲肠已全烂了,开刀治疗,伤口尚在愈合中。但她仍关心大弟的病情,问候他:“你近来身体如何?心里放宽些,天下之大,比我们更苦的人多的是,像我在医院中,哪有不疼之理,一见到更多的病痛及重病之人,我便觉得我是幸运的,便也不觉疼了。你的睡眠不好,也许因为动得太少,要多走路,开始勉强些,屋前屋后,打起精神做事是要紧,却不可有甘心自退之心。不教书绝无关系,但得找点事做做。如家事园事一类,样样都是有用的,对身心也是有用的。如果你觉得还有用处,即心满意,睡眠也跟上好了,我在纸上谈兵,鞭长莫及。若能稍近,我以我法治病那就容易点。”

只是这样的牵挂,成为了永远的遗憾。

读姐弟俩的书信,会明显感觉到张宗和的天真,记得张家人也曾说过,张宗和写日记什么都写,事无巨细,他是真的记日记,而不像有些人为他人阅读而写。说有一次,张宗和发现自己的日记被继母看了,就气愤地撕掉了。他的信也是事无巨细,青菜萝卜、社会主义,精神的、身体的、社会的、家庭的,想到哪里写到哪里,是真的家信,同时对未来永远是天真的态度:

国内各大学在一九五二—五三年进行大调整,清华变为工业大学,燕京并入北大,在今年暑假后就实行。新气象太多了,不说别的,单说北京没有蚊子苍蝇,上海小菜场卖臭咸鱼的摊子上没有苍蝇这就是奇迹,我们贵大的爱国卫生学习才结束就举行大扫除,贵阳市上一人一个苍蝇拍,苍蝇也快绝迹了。我们以前梦想时事,都逐步在实现了,成渝路通了火车,贵阳通外省的火车也快了,大建设,特别是水利工程真是惊人,你们若回来得晚一点我们也许已经从新民主主义进入了社会主义了,远远的超过了美国。(1952.8.10)

你说想寄点东西给孩子们,邮政不收,我想不必了,孩子们现在都很好,我们生活也根本好转了,我们既没有所得税,生活必需品在一天天降低,我们现在学习总路线,我们看清了社会主义的前途是光明的,以前我还不相信我能看到社会主义,现在我却相信了。十年十五年以后我是一定活在世上,不但我自己,连七十二岁的夏妈也相信她可以见到社会主义。(1954.1.20)

你用鸭头颈子肉做肉松,真有本事,但不必寄来,我们这里有肉松、鱼松吃。美国物价大涨,货币贬值,汽油涨价,我们都知道,真是资本主义社会必然要发生的经济恐慌。我们这儿煤、米、油盐等食品不会涨价,菜蔬肉也不涨,没有税,房钱也便宜,这是我们社会主义的优越性。(1975.5.31)

张充和则对生活有着别样的理解,她对人大方:对亲人大方,常常寄钱寄物给亲人;对朋友大方,一方有难,她总是义无反顾,精心制作的笛子全都送给了曲友;对家人大方,她说,自己这辈子最缺乏的就是母爱,所以在孩子需要照顾时,她几乎推掉了社会活动,专心陪伴他们。她在晚年还在反思,张家以前让奶妈、保姆带孩子的方式是否有缺陷。

人生要有幽默,可不是拿事不当事做。更不是林语堂之类的幽默。在处理事时自己站在客观地位上,看人看自己,不搀和情感,换句话说,像看戏,看戏时是最为明显的。平常生活是不太显化,我常常好像灵魂出窍似的站在一旁看自己,看我的家庭,看一切。虽有天大的事,你亦可暂时冲淡一下。至于纠纷扰乱,让神智宁静时再解决。这是我的幽默解释。(1963.8.13)

我抱住“一曲微茫度此生”。所以你们来学(昆曲)我当然高兴,不来学我落得自在。还不必伺候茶水。(1963.2.7)

我们除了做粗事外,还得做办公室教书的工作。从买到做,洗地板到做园子,又岂是一两件机器能代替的。台湾人总觉得我们赚美金,岂不是发财。我们的饭桌上若无客人,总是一个菜,荤素一起,早饭是麦片一样。有时面包(鸡蛋一星期一次)。午饭是冷食,吃点生菜面包。晚上才真正是一顿热食,有时饭有时下点面条。但是总是吃得够。孩子们第一,我们第二。在加州水果便宜,我们便不炒素菜,这儿水果贵,素菜也贵,譬如一棵白菜要四毛,我们便吃罐头素菜,因为养料是一样,味道真是糟。我们到东部后,买了个freezer,这样在一切食物上可以省钱,到菜市去,记得减价而好的肉或素菜或水果,买回来冻起来,可以搁到三个月或一年。

我做菜也还有几种拿手。可是没有工夫做给自己人吃有客人时才卖劲。汉斯吃饭不挑嘴,好办,以元挑嘴,以谟不挑。我现在不但不挑,而总是他们不吃的我吃,像高干一样。否则就得甩了。这些美国生活大概你们有的可想,有的亦无法想象。(1961.10.31)

这几天在赶一张画,忽然有人看中了我一张画,但嫌太小,我要画张大的,大概是要给我钱的。这几年来书画荒疏,刚到时开过展览后倒卖了好几张画。这里卖画全不像以前中国是打秋风式的。尤其是我最恨的靠朋友,靠名家来提拔你,来捧你,若是个女人就更了不起。画字的本质一概不管。在美国吹牛的人亦真多,除了骗洋人,骗钱外,亦不过骗自己而已。我的字比画当然有点小功夫,但是谁人来欣赏呢。除了中国人外,能够卖钱的只有画。所以我得在画上用工夫。这多少年做事带孩子,虽不动笔,却留心观察古今中外的画,近日全世界之抽象画不难于学,只是不欢喜。其实中国从工笔到写意墨戏已是抽象的路子了。苏东坡说:“画梅求形似,见与儿童邻。”这里多少画国画的人都转向抽象路上去了。如王季迁(九如巷左隔壁王家),如曾仞荷(辅仁毕业艺术家)等。张大千仍旧。我至今连彷徨都没有过意在画园中进一步,未免不通世故。眼看换一种方法可以迎合心理赚钱,但是又有多少意思呢。好在目前有丈夫养着我,我不冻不饿。(1961.11.1)

张充和曾这样评价大弟宗和:做人直率坦白,文章也是,从不天花乱坠、花言巧语。有一次她在信中提及,说他不懂女人心,不该在妻子面前说起前妻和前女友的事。这个大弟总是有什么说什么,他对每一个人都是那么真诚、无私。

张家二姐张允和说:“因为我们父母有了四个女儿后,才有了第一个儿子,拘管得紧,所以大弟十分腼腆,羞答答的像个女孩子。”她还说:“大弟是姊弟中最最老实厚道的。”张宗和中学读的是苏州东吴大学附中,当时是颇好的中学,但他关注时事,热血热肠,有一次军营招募北伐军,他从学校里偷着跑出去报名,后来竟然跟着部队走了。家里知道后赶紧派人把他追回来继续读书。

曾得见张宗和早年在苏州写的遗书,写在中学用的格子纸上,毛笔字,工整而温润,其中提到:“记得从前一个诗人在临死的时候,曾经说过,‘假如我现在能写,我一定要赞美死是如何的美丽’。因此我想死或者是很美丽的,至少不是可怕的、恐怖的,所以我并不像一般人那样的怕死……死是快乐的,是忧愁的,快乐的是抛弃世间的一切忧愁;忧愁的是抛弃世间的一切快乐。”

与宗和先生的小女儿以谈及此事,获知宗和先生还未下葬,恍惚间已经三十多载,以黯然地说正好可照办。张宗和的遗嘱提及,死后将他烧成灰装进一个珐琅彩的盒子,抛进太平洋或长江里去,盒子上刻着:“这是一个很平常的人,他现在是很平常的死了。”

天真不过如此。

张充和曾在给宗和长女张以靖的信中说:“你爸爸一辈子做教书匠,抗战中颠沛流离,解放后又没有好日子过,‘文革’中更是受尽苦难,就算是把你们三人养成了,但他的著作并无一本留世,我想把这本东西好好印出,第一是他的希望,第二也留给你们子孙们看看你爸爸这个时代的辛苦。”

诚如张充和女士所言,这些历经变乱而幸存下来的书信,可以让我们一窥他们那个时代的辛苦。

二○一四年十一月二十一日下午,张家最后一个儿子、张宗和的五弟张寰和先生去世。中国社科院文学研究所研究员杨早先生在悼念时说:“小五哥也走了,不是说谁带走一个时代,但那个时代的痕迹,确实在渐渐湮灭,不是自然更替,而是失了传承……”

再到张充和女士的突然去世,有人说,一个时代结束了。

记得张宗和曾在信里苦恼小女儿的顽皮,说她把自己和夫人的情书撕掉重新制作练习本,很多年后的今天,正是这个格外调皮的女儿,一个字一个字地整理起了父亲遗留的书信,与两位姐姐一起,希望复原一些记忆,因为那是她们最珍贵的记忆,没有任何东西可以替代。

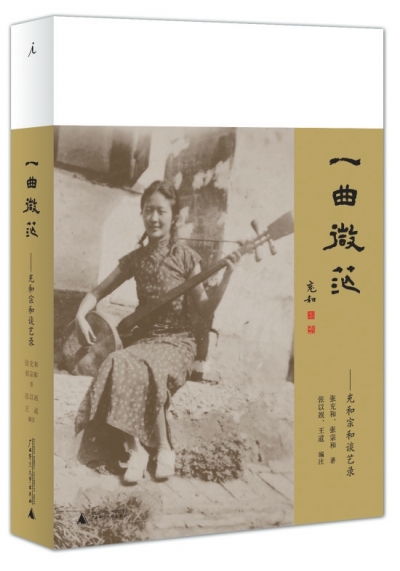

(本文摘自《一曲微茫:充和宗和谈艺录》,张充和、张宗和/著、张以立民、王道/编注,广西师范大学出版社2016年6月第一版,定价:69.00元)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制