如同画布般的巨大海洋,曾经大到足以让鱼类在其中迷失自己,但如今,就连公海也几乎无法为鱼群提供躲避处。每开发一处从前未受渔业影响的区域,就又缩减了鱼类最后的避难所。人鱼之间的战斗变得非常复杂,而且极度不公!我们已经让鱼无处可躲。如果再任由这种情况继续这样发展下去,这场竞赛将没有赢家。

在西非海岸的某个地方,一根浮木在空无一物的海面上随着海浪忽上忽下。从海面上看,这是广袤无垠的大海上唯一漂流的孤立物体;从海面下看,它是一个地标,也是无数的鱼类和其他动物生活的重心。一群很小的饵鱼在木头下方徘徊,随着波浪起伏,整群小鱼紧张得来回猛冲,它们的身上闪闪发光。水母在柔和的海流中一顿一顿地推进,在稚鱼群躲藏处,拖着像银色廉价帘子般的触手。一群鲣鱼(金枪鱼)懒洋洋地盘旋在浮木周围,暗影中的蓝色鲨鱼正潜伏在远处。赤蠵龟在附近探出海面呼吸,并用它那年长天真的眼睛,观察了一下这根浮木。而它所不知道的是,这根浮木附有卫星信号发射器,几天后,一艘围网渔船就会根据信号引导,前来这里捕鱼。

没有人知道,为什么在开放海域中,鱼类会聚集在漂浮物的四周。这不可能是因为物体能对聚集在周围的饵鱼提供保护,因为就一根浮木或一片漂浮的植生,又能提供多少保护?也许只是因为它在广袤无边看似没有生命的水世界中提供了一个参考点,虽然只是一个小点。围网渔船长久以来都在海上寻找浮木或其他漂浮物并在其周围下网,因为他们知道在这里捕鱼会有好收获。

不用多久,就有人想到可以把浮木放到海中,但问题是如何在毫无标示物的公海上再次找到这些浮木?先前提到的1960年代那些设想在水下利用核反应堆来创造出涌升流的渔业科学家们想出了一个方法。1964年,在第一颗人造卫星“斯普特尼克一号”(SputnikI)升空七年后,他们建议把卫星信号发射器装在用来集鱼的浮木上,这样一来,浮木就可以在海上漂浮一到两周,然后,围网渔船就可以回来收成。在现今的电子化时代,他们想象的技术已经实现了。围网渔船用浮木在水中种下一片名副其实的森林,再加上其他的集鱼器材,引诱分散的鱼群聚集在一起。等到他们再次回来的时候,不管那里有什么,他们都会毫不留情、很有效率地将鱼连同海龟、鲨鱼和海豚一起捕捞上船。由于某种不明原因,浮木尤其会吸引鲣鲔类的稚鱼,鲣鲔类虽然是目标鱼种,但捕捞这些稚鱼却是一种浪费。捕捉了这些还没有成熟的鲔鱼稚鱼,围网渔船就等同于放弃了未来的高渔获量,因为不让鲔鱼有繁殖的机会就会危及未来的渔获量。如同画布般的巨大海洋,曾经大到足以让鱼类在其中迷失自己,但如今,就连公海也几乎无法为鱼群提供躲避处,因为新技术比传统渔法更为致命。

渔业已经把其触角伸展到令人吃惊的地方来搜捕鱼群。1930年代发明了声纳深度感测器和鱼探机。之后,在第二次世界大战期间,这方面的技术快速更新。他们在船只下方发射脉波,记录碰到海床与鱼群时的回波。冷战期间,为了让潜艇能在外国水域进行秘密行动,声纳系统又有了进一步发展。当东西方关系得到改善后,军事科技解禁,渔业也因此而获得了意外的好处。除了早先可以增强鱼群探测的能力外,声纳现在还被用来呈现海床结构影像。通过现代的多波束侧扫声纳(multibeamside-scansonar)设备,可以绘制出精细的海床图。只要短短几周时间,配有这项装备的船只就可以绘制出数百平方公里的海床,海底的每一个皱褶和巨石都可一览无遗。地质学家以极大的热情采用该技术,开始疯狂地绘图,就像19世纪及20世纪初期的制图家系统地绘制陆地上的等高线一样。例如,美国地质调查局出版的地图上,就崭新地呈现出渔民们所熟悉的地貌,让他们可以找出以前不知道的海底山和峡谷。再加上另一个冷战后的和平红利——高精密度的全球定位系统(GPS),渔民现在可以在从前风险太高的地方下钩或拖网,穿透海洋深处鱼类最后的避难所。由于现今的科技进步,在以前几乎一定会失去渔网的地方进行捕捞也变得相对可行。在这些从前曾是鱼类避难所的地方,捕捞者可以获得很大的渔获;对渔民来说,即使这里仍有残余的风险,也还是很值得去一试。一位缅因湾渔民这样描述新技术给他带来的好处:

这个东西把海洋变成了一张玻璃桌。它好到可以让你找到被鳕鱼团团包围的山峰,鳕鱼就这样紧紧地黏在这里,这里是你以前害怕失去网子、不会靠近的地方,而现在却可以如此靠近,可以一再地下网,直到几乎抓完最后一条鱼为止。

渔业没有耐性并不让人奇怪,由于政府单位绘制海图的速度不够快,无法满足他们的需求,于是也就有了私人公司以营利为目的销售海底的秘密。只要有合适的价码,他们就会给船长提供任何他们想要了解的海图。现在,大多数渔船都配备有自己的海底影像仪,尽管与先进的侧扫声纳相比,这些设备还不够精准。现代渔船的驾驶舱比起船只,更像是一艘大型喷气式客机的驾驶舱。船上的声纳系统可以即时呈现海底的形状和底质,供渔民选择最佳的渔场和闪避障碍物。新的电脑软件,经由分布在网子上的侦测器,可以把网子的满载程度和网子前方有些什么的资料回传,让船长可以“驾驶”拖网。有些网子上面还配备有供电系统,可以调整开关。技术娴熟的船长就像骑在网子上,在“看到”鱼群后,就可控制渔网朝向鱼群前进。

延绳钓渔业在20世纪后半叶同样发展迅速。19世纪,在纽芬兰大浅滩对抗拖网的延绳钓渔民,使用的是涂有沥青的麻制鱼线。面对渔获量下降,他们的应对之道是使用更长的鱼线和更多的钩子。但在第二次世界大战后,他们的装备有了200多年来首次重大技术革命。1958年,美国杜邦公司发明出单丝鱼线(monofilamentfishingline)。单丝由化学聚合物制成,比传统材料更加坚固耐用,而且是半透明的,很难被鱼看见。新的鱼线促使渔业迈向一个新阶段,让渔民可以使用比以前更长、更具杀伤力的钓线。在公海上捕鱼的船队,迅速采用了这种新的渔具,新渔场中的鱼类数量也随之加速减少。

最近,延绳钓也和拖网渔业一样受益于高科技电子革命。琳达·格林劳(LyndaGreenlaw)是一位在北美东部公海上捕捉剑鱼的船长,她在《饥饿的海洋》(TheHungryOcean)一书中,描述了采用新技术后她所看到的改变:

现在,寻找可以捕捉剑鱼的水域,跟我大一那年夏天首次与奥尔登(Alden)登上“沃尔特·利曼号”(WalterLeeman)时,已经很不一样了。海洋电子仪器的技术进步,是造成渔业革命的原因。“沃尔特·利曼号”上没有全球定位系统,没有温度感测器,没有都卜勒海流剖面仪,没有彩色超音波扫描仪,没有录影绘图仪,也没有蜂鸣器浮标。我们没有单丝鱼线;相反,我们的配备是以三股绳捻成、浸了沥青的主线,卡扣和钓钩是用绳结固定在主线上,我们不需要用到卷轴。奥尔登·利曼靠的是第六感来寻找鱼群,他只需要最基本的电子设备。但他能闻到鱼,往往是仅凭着直觉就航向某一片水域。虽然我花了很长时间跟奥尔登学习如何捕捉剑鱼,但最重要的一课是教不来的,奥尔登捕鱼的能力从来没有复制到我身上。

我这一代最成功的渔民是伪科学家、渔具工程师和电子高手。我们不会像奥尔登那样凭着感觉开船,而是会研究数据,并用统计结果来做决定。我们高度依赖技术,并且追求鱼饵和钓具的完美。我并不觉得自己无能,因为“汉娜·博登号”(HannahBoden)上有最先进的设备,我始终相信自己可以超越奥尔登多年来进行延绳钓所创下的最高纪录。

格林劳所进行的剑鱼捕捞,的确是最先进的。剑鱼就跟其他大型食肉动物一样,都会寻找海洋中生产力最高的地方去觅食。每年一到春天,它们就会沿着北美洲东海岸迁徙,前往南方温暖的墨西哥湾流和北方寒冷的拉布拉多洋流交会的辐合区。在温暖和寒冷的洋流环绕的地方,冰冷的海水中富含高营养盐,遇到温暖的环境,就会刺激浮游生物生长,并将浮游生物提供给成群微小的饵鱼。若是你能找到这样的地方,你就能发现鱼群。像奥尔登·利曼这样的老渔民,是通过观察海水的迹象来决定在何处进行延绳钓。他们寻找鸟类盘旋和海豚觅食的地方,仔细观察大海的颜色,判断海浪的高度和方向,感觉空气中温度和风的微妙变化。现在的船队则是依赖来自美国国家海洋和大气管理局(NO⁃AA)每天由传真或电子邮件传来的卫星影像和海面温度资料。船长使用全球定位系统导航来寻找温度梯度变化最陡的地方,他们在那里拖行水下温度感测器来测量不同水层的温度,找出放置渔具最完美的深度。除此之外,他们也倚重船上其他的电子设备,就像格林劳所描述的:

都卜勒海流剖面仪是“汉娜·博登号”上最先进的设备……它被用来侦测水层中的跃温层(ther⁃moclines),这些水层比其他水层有着更丰富的鱼群。就像床上有一层层厚薄不同的毯子,每一层的海水都有很大不同,然后想象这些毯子都在移动。每一层海水都有不同的温度和海流,一旦渔民判定好哪一层是最有生产力的,就可以用都卜勒海流剖面仪来追踪这一层。

格林劳的剑鱼饵是一种前人做梦也想不到的新技术。每一条主线旁挂着钓钩的侧线,都再加挂一支化学荧光棒。在漆黑的夜晚,鱼群会被这些神秘的冷光所吸引,赤蠵龟也一样会被吸引过来。对勉力维生的船长来说,凡是能够带来一线希望的东西无疑都值得一试。在钓绳上装上无线电呼叫机,可以帮助定位,比起传统的简单浮具,可以减少渔具的损失,减少花在寻找遗失钓组上的时间,从而使得他们可以用更多的鱼线与更多的时间来抓鱼。

有了这么一堆电子设备的协助,比起其他对手,格林劳是一个非常成功的剑鱼渔船船长。但是,即使有了这些最新的设备,捕鱼有时也还是要靠运气:

电子设备也并非总是万无一失,但却可以帮助我避免一些灾难般的钓组问题。不过,最令人沮丧的是,当鱼线在水面上下都绷得很紧,潮水很深,海水很蓝,有海鸟和饵鱼,钓组一切都很完美,但在拉回后,却发现没有一条剑鱼。不论船长有哪种电子设备,或是有什么捕鱼窍门,如果那里没有鱼,你怎样也抓不到鱼。只有把渔具放到海里,才能知道鱼是否在家。我想这就是为什么我做的工作会被称为“钓鱼”。如果轻而易举就能抓到鱼,我们会把这样的工作称为“抓鱼”,而且会有更多的人加入这样的工作。然后,或许就会有保护人士或剑鱼维权运动人士主张禁止商业捕鱼。奥尔登曾告诉我,他相信,只用鱼钩和鱼叉去捕鱼,才可能永远不会使像剑鱼之类会繁殖产卵的鱼灭亡。但在捕剑鱼的17年中,我不曾见到鱼源枯竭的证据。

格林劳没有看到枯竭的证据,只是因为她有一连串不断更新的仪器,带着她直接前往剑鱼最后聚集的地方。她的捕获率仍然很高,就像那些在鳕鱼族群崩溃前在纽芬兰大浅滩捕捉鳕鱼的加拿大渔民一样,因为她能追逐鱼群到它们最后的据点。1930年代和1940年代,数量丰富的剑鱼向南分布到长岛及更远的地方。当渔民在这些地区大肆捕捉,造成鱼群数量减少后,其分布范围就开始往北移动。生态学家现已确认,当一个物种的族群数量严重降低后,物种在地理上的分布就会出现紧缩现象。生活在环境条件较为良好的中心区域的动物或植物,会比生活在外围的更为有利。当时机不好时,处在外围的物种会率先消失。而且格林劳也忽略了另一个渔业变化。她抓到的鱼平均重约45公斤,但在1960年代却是平均重约100公斤。新的捕捞技术掩盖了目标鱼种族群减少的事实,往往使人们无视于其行为所导致的后果。

而许多所谓的传统捕鱼技术,也会随着时间发生变化;这些技术变得更为致命,鱼类也变得比以往更为脆弱,哪怕是在一些原本可以给鱼类提供保护的区域。像加勒比海地区美属维京群岛的圣约翰岛周围海域,这里在1962年被划为维京群岛国家公园,其范围包括岛上一半的陆域。当时虽然禁止使用鱼叉打渔,但却没有人觉得有任何理由去限制使用像鱼笼这种传统渔法。安第列斯鱼笼(Antilleanfishtraps)是一种之字形的网状笼子,侧边上有一个或两个网状漏斗,鱼可以通过漏斗进入鱼笼。鱼笼里面通常会放置鱼、贝、椰子或面包当作诱饵。鱼在陷阱外面查看时,会沿着网的曲面进入漏斗,然后它们很快就会发现自己掉进了陷阱中。虽然有些鱼最终得以成功逃脱,但其他大多数鱼都无法靠自己找到出口。这种陷阱可能是由来自非洲的奴隶们所带来的,因为这种陷阱酷似在非洲使用的陷阱。传统上,编织鱼笼所用的材料是红树林植物的根部和树枝,用植物纤维制成的绳子捆制而成。在这样的骨架上,渔民会编织由棕榈叶制成、网目2—4厘米的网。小的鱼笼通常在设置几个小时后,就会在同一次捕捞行动中被捞起来,大的鱼笼则是放置数天或一周后才会去查看。

之后,圣约翰国家公园范围扩大并改名为“维京群岛国家公园与生物圈保护区”。生物圈保护区的基本特征是:人类可以在公园的形态中善用环境,而非排除所有人类活动。公园成立之初,只有少数人家在圣约翰周围的珊瑚礁捕鱼。他们使用的是传统鱼笼,只是那时候以红树林植物的根和棕榈树叶制成的笼子,已经被焊上延伸钢制框架的鸡笼给取代了。

多年以来,由于海岛经济发展,渔业也在不知不觉间跟着转变。渔民从捕鱼供自己食用,转变为捕鱼供给旅游市场。他们买了更大、装有船外机的渔船,并设下越来越多的鱼笼,以便跟上市场需求的步伐。到了1990年代,当初在国家公园成立时设下十个鱼笼的人家,现在已改为设下数百个,然而,不仅是捕捞强度增加的问题,还有幽灵渔业的问题——渔具常常会遗失,遗失的渔具仍会继续捕捉并杀死鱼,而人类却无法利用那些鱼。用棕梠叶制成的鱼笼在遗失后,会继续杀害鱼达数月之久。但是,比起传统鱼笼,现代化的鱼笼一旦遗失,捕鱼的时间往往会持续更久。鱼笼这种装置的捕鱼能力好得出奇,就跟大型工业化渔具一样,导致最具经济价值却又最脆弱的大型掠食性鱼类减少。在强度很高的捕捞活动下,像拿骚和伊氏石斑鱼等鱼种都消失了。而且,由于陷阱捕鱼是没有选择性的,在加勒比海地区,它可以捕捉到上百种鱼类,因此,显而易见,它会对每种栖息在珊瑚礁区的鱼类都造成影响。1990年代晚期,国家公园的工作人员开始意识到,珊瑚礁区遇到了麻烦。一项坦白的评估表明,保护区中鱼类的状况,并不比保护区外鱼类的状况更好。从结果来看,近40年来,国家公园在这个区域所做的保护工作,并没有给鱼类提供很好的庇护,减少渔业对它们的影响。

在太平洋地区,也存在类似这样的情况:由于传统渔法的现代化,使得渔民们能够捕到更多的鱼,与其相应,鱼类的避难所则减少了。隆头鹦哥是体型最大的鹦哥鱼,可以长达1.3米,重达46公斤。它们的名字来自于大的个体有明显鼓起的额头。它们是珊瑚礁区少数吃活珊瑚的鱼类,它们用像鹦鹉利喙般的嘴咬下珊瑚礁的小块,并深入珊瑚块中啃食。珊瑚碎片先经过鱼的咽头被磨碎后,组织部分才被消化。隆头鹦哥在珊瑚礁区以松散的群体方式活动。有幸遇到这种动物的潜水员,永远不会忘记那健壮的棕绿色隆头鹦哥鱼群快速穿越珊瑚礁时所闪现眼前的景象:突然间,它们在发出看不见的信号后,就一起下潜到美丽的珊瑚礁丛中,开始用嘴撞击和磨碎珊瑚,使之成为碎片。

白天的时候,隆头鹦哥是一种非常小心的动物,它们从来不会被鱼钩吸引,或是让潜水员靠近到可以用鱼叉来捕捉它们。但一到晚上,它们就会整群地游到浅水区的海底沙洲上休息。萨摩亚的渔民发现了它们在夜间特别脆弱的习性,因此就选在天黑后用火把、浮潜装备和鱼枪来捕捉它们。不久之后,渔民也开始用起潜水装备,这让隆头鹦哥完全没有机会躲过捕捉。夏威夷大学的查克·伯克兰(ChuckBirkeland)教授目睹了隆头鹦哥在萨摩亚被屠宰的经过之后,这样评论道:“现在,鱼枪和夜灯对隆头鹦哥致命的程度,就像19世纪来复枪和铁路对北美大平原上的美洲野牛一样。”

在新的捕捉技术蔓延开来之后,隆头鹦哥在太平洋的其他地区同样遭受迫害。比如说在斐济,隆头鹦哥几乎已经绝迹。就跟其他体型大的物种一样,捕捞造成的数量耗减使其族群变得非常脆弱,因为它们的繁殖速度很慢,即使受到最轻度的捕捞,也来不及补充其族群数量。

就连休闲钓客,也因配备了高科技装备,而给鱼类进一步造成毁灭性的后果。钓一整天鱼,不再是像伊萨克·沃尔顿那个年代的轻松乡村旅游。当我还是个孩子时,我很是钟情于垂钓。打包好午餐、钓鱼竿和几只在家里绑好的苍蝇,我就会步行进入山丘,在有遮阴的水塘或河湾中试试手气,也消磨一下时光。我可能是有史以来最不成功的垂钓者,三年中只钓到了一条彩虹鳟,而这还是由于我在收线准备再抛出的时候,刚好钩到它的鳃。如果我有一些现代垂钓技术帮忙的话,也许我会收获更多。现在,走在我家所在的约克乌斯河畔(RiverOuse),我看到钓客们拖着巨大的塞满渔具的冰箱,奋力赶往钓点。因为装备太重,这些钓客用推车推行,但是,由于沉重的背袋里至少装着10种不同的钓竿,把他们的身体都给压弯了。就像商业捕鱼一样,在娱乐性渔业中,人与鱼之间的冲突同样在不断增加。

现在,许多休闲钓客都在用先进的技术抓鱼。他们使用的新型高强度碳氟线比单丝更细,而且跟水有着相同的折射率,鱼儿几乎看不见钓线。碳纤维的钓竿对于钓线末端的活动更为敏感。即使不是很有钱的垂钓者,也都可以使用轻量的钓线,将钓线抛出到30年前可抛出到的最远的地方。从前无法达到的钓点,如今已不再遥不可及。电脑模拟软件让假饵进化到可以在水中几乎像真鱼般上下摆动,点头或屈身,甚至能让它们在移动时发出声响。最新的假饵更是采用了全息照片,让它们看起来更加立体,比传统假饵更像活生生的饵。

至于在船上垂钓的人,还有更多的科技支持。比如在五大湖区捕捉玻璃梭吻鲈的渔民,使用全球定位系统、声纳鱼探机、深度侦测器及航照影像,来绘制出鱼所在位置的图像。有些人甚至配备有摄影相机,这种相机可以沉入水中,让渔民可以在船上用荧幕观察鱼及其栖息环境。钓鱼不再是一种“运动”,因为在这种不公平的状况下,鱼很少能有机会抵抗。

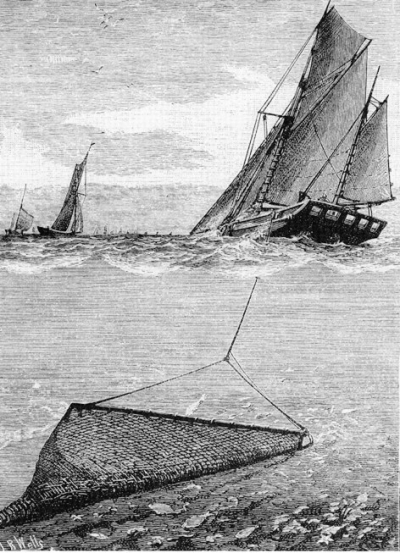

几乎每种渔业都经历过这些技术所带来的奇迹。当鱼源耗尽,捕获量减少,精明的渔民就会改用更好的装备来抓鱼。19世纪晚期,蒸汽拖网渔船大大增加了渔捞能力,但在1920年代中期,正是因为它们的成功,反而使其沦为受害者。1906—1937年间,单位渔获努力下降了24%,尽管第一次世界大战后曾有过短暂复苏。面对渔获量下降,1920年代,渔民对拖网作出了重要的改良,从而又增加了25%的渔捞能力。他们将拖网的门,移到更靠近加长缆绳系船索(用来拖曳拖网的缆绳)之处。这个新的位置使得网门维持张开的效果比之前更好,并可将鱼群赶入网中,而且这样的设计还能使用更大的拖网。与此同时,渔民也做了另一项改变,他们在拖过海床的底绳上加装了由钢和橡胶制成的圆盘。有了这些滚轮或滚筒,网子就可以“骑乘”在障碍物上,让拖网船可以在从前海底太崎岖无法作业的地方工作。

1943年,英国著名渔业科学家迈克尔·格雷厄姆(Michael Gra⁃ham)描述了技术渐渐进入渔业的过程:

除了鲱鱼之外,1909—1913年间,各国渔民在北海的平均渔获量为43.4万吨。1928—1932年间为42.8万吨,比之前少了一点……这些数字表明,现代北海拖网渔民所拥有的技术和渴望,只不过是为这个世界带来了之前尚未有那么多麻烦时就能有的产量……

事实上,最奇怪也是最具有讽刺意味的影响之一就是发明这些技术的人所处的位置。他的发明刚开始受到推崇,是因为它可以弥补使用旧渔法的船只渔获量下降的状况。在一开始时,创新的发明的确有助于增加渔获量。那些使用新技术的人都会说:“你一定要跟上时代。”然而,很快,当每个人都用上这项新技术后,一两年间,这项技术就会将鱼类族群减少到新低,产量会跌到不比从前多甚或是更少,但是渔民仍然必须使用新技术。虽然在没有这种技术时,渔民的日子还好过些,但是由于鱼类族群的数量已经减少了,渔民如果不使用这些技术的话,就无法维持自身生计。此外,渔民还需要这些技术来增加渔捞能力,只为维持在新技术未曾出现之前的水准,所以他必须接受这样的代价。

随着渔场增加和扩张,技术也在不断进步中。格雷厄姆所描述的滚筒是直径可达20厘米的圆盘,它们形成的“拖底链”(tricklerchains),会让底绳后方海底的鱼类受到惊吓而跑进网子里。这些设备让渔民可以穿过从前必须避开的崎岖海床。在引进滚筒之前,崎岖的海底是成鱼可以居住、不易捕捞的地方。这些地方给多产的大型动物提供了一个很好的栖息地。海底崎岖的区域同时也是许多物种,包括鳕鱼、大比目鱼、鳕和平鲉之稚鱼的孵育处。一旦这些地方开始出现渔业活动,就会使鱼类族群的数量加速下降。直至今天,拖网渔业还在开发新的深海渔场,它所使用的是一种加装了60—80厘米钢球的网具。这种由早期滚筒衍生出来的新一代傲慢渔具,可以让渔网穿过岩石及充满珊瑚的峡谷,摧毁深海中的珊瑚礁和海脊。拖网由一万匹马力、可以拖得动直径三米的岩石或珊瑚礁的船只带动。拖网被重达五吨的网门张开,制造商将其命名为“峡谷破坏者”(Canyonbusters),还真是名副其实!

20世纪是渔业技术革命的时代,渔民们拥有了更快的船、更大的渔网、更坚韧的材料、更精准的天气预报,以及海床实景投影。但即使有这些科学设备和装置,今天的渔船船长却并没有比他们19世纪的前辈们做得更成功。他们在追逐数量减少中的资源,每一项新的技术都将对自然环境的压迫增深了一层,将鱼类族群的数量推到一个新的低点。每开发一处从前未受渔业影响的区域,就又缩减了鱼类最后的避难所。人鱼之间的战斗变得非常复杂,而且极度不公!我们已经让鱼无处可躲。如果再任由这种情况继续这样发展下去,这场竞赛将没有赢家。目标鱼种一旦被捕捞一空,渔民就会失业。那个曾经启发过人类无数世代的美丽而丰沛的海洋,也将会被毁灭。

当然,事情也并非必然就会这样结束。

(本文摘自《假如海洋空荡荡:一部自我毁灭的人类文明史》,(美)卡鲁姆·罗伯茨/著,吴佳其/译,北京大学出版社2016年6月第一版,定价:68.00元)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制