一

“风月”一词,在鲁迅的《准风月谈》看来,“谈风月也终于谈出了乱子来”;在曹雪芹的《红楼梦》里,则与男女情事有关。

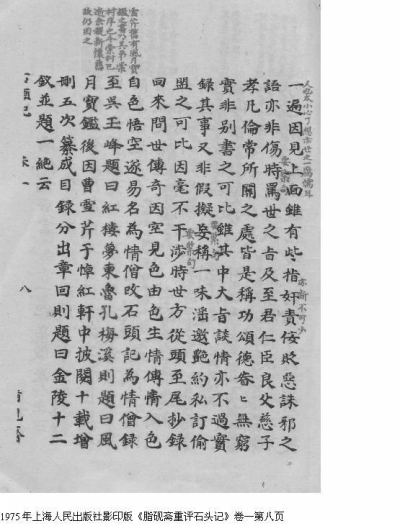

“风月”出于何处,出于何时,寻源并不是一件太容易的事。商务印书馆1986年版的《辞源》说“风月”典出《红楼梦》第五回“痴男怨女,可怜风月债难酬”。此句出自第五回《开生面梦演红楼梦,立新场情传幻境情》太虚幻境的“孽海情天”楹联的下联。其实在这第五回之前,“风月”一词已经出现。就在《红楼梦》里,“风月”一词最先出现在第一回,而不是《辞源》所讲在第五回。《红楼梦》在其楔子的第一回讲述书名来历时写道:“历代野史,或讪谤君相,或贬人妻女,奸淫凶恶,不可胜数。更有一种风月笔墨,其淫秽污臭,涂毒笔墨,坏人子弟,又不可胜数。”显然这才是《红楼梦》“风月”一词的最先出处(在《脂砚斋重评石头记·戚蓼生序本》第三回回前诗里有“天地循环秋复春,生生死死旧重新。君家著笔描风月,宝玉颦颦解爱人。”)。《红楼梦》原名叫“石头记”,后来叫“情僧录”,再因朋友(孔梅溪)题签“风月宝鉴”于“悼红轩”,于是才有了后来的《红楼梦》。可见,《红楼梦》成书与“风月”直接关联。为了进一步显示“风月”于《红楼梦》一书的重要,在介绍甄士隐时,《红楼梦》写道,葫芦庙“傍住着一乡宦,姓甄名费字士隐。嫡妻封氏,情性贤淑,深明大义”。“脂砚斋”于此的傍批,甄士隐指“将真事隐去”,“封氏”指“风月风俗来”。“风月”一词,以及“风月”一词的能指与所指,实为《红楼梦》的关键词和关节。难怪“红楼梦引子”唱道:“开辟鸿蒙,谁为情种?都只为风月情浓。”甚至可以说,大观园内(也包括外)的叙事文本就是以“风月”文本来建构的。

“风月”一词与男女情事相关与纠缠,是约定俗成的一种解读。“风月”倘若是其它意义与旨趣,不在本文涉及范围,譬如《红楼梦》七十六回“凸碧堂品笛感凄清凹晶馆联诗悲寂寞”中黛玉说的“对的却好,下句又溜了,只管拿些风月来塞责”里的“风月”;再譬如“风月”作为宋元戏曲里艺妓的代名词,也不在本文所论之列。那么“风月”一词最先出自何处?大致可以肯定,“风月”一词大约宋元以后。拿《西厢记》的演变史来说,从唐·元稹的《会真记》(即《莺莺传》)到宋·赵德麟的《商调蝶恋花》到金董解元的《西厢记诸宫调》到元·王实甫的《西厢记》再到明·李日华、陆采的双《南西厢记》,“风月”一词最先出在“王西厢”第二本《崔莺莺夜听琴杂剧·楔子》“若是杜将军不把干戈退,张解元干将风月担”。“风月”在此与张珙先生与莺莺小姐事儿样即与男女情事相关。一问世就被称为“秽书”的《金瓶梅》,开宗明义的第一回(《金瓶梅》共一百回)就叫“景阳岗武松打虎,潘金莲嫌夫卖风月”(不过也奇了怪了,《金瓶梅》好像就此一次“风月”,之后章回里却不再现风月)。众所周知,十七世纪初期印行的《金瓶梅》,源自大约十四世纪的《水浒传》中的一个小得不得了的故事。这个故事是由《水浒传》里的二十三回《王婆贪贿说风情,郓哥不忿闹茶肆》中的一段关于潘金莲、西门庆和王婆的故事重新演义的。《水浒传》里的潘金莲或者西门庆,不过是英雄武松出场的楔子罢了。而在《金瓶梅》里,潘金莲和西门庆则是主角的主角了。

“风月”与“风情”(也许还有“风尘”)有血缘关系。无论《水浒传》第二十三回王婆神授“挨光”十计,还是《金瓶梅》第三回几乎照搬的“挨光”十计(《金瓶梅》第三回的目录直写“王婆定十件挨光计,西门庆茶房戏金莲”),显然,有时“风月”与“风情”就是一对双胞兄弟。虽说这样,好像也还是有区别的。“风情”,可能雅一些;“风月”,也许便俗一些?或者说,“风情”泛指男女情爱,“风月”一词嫌专指男女情爱不太干净。“风月”一词从宋元、至迟从元(十三世纪)正式进入汉语词典。不解的是,1973年初版的《现代汉语词典》里收“风化”“风流”,却无“风月”一词。直到2002年的增补版,“风月”一词才正式列入。不过,“风月”一词虽然进入了汉语的语场和语景,依然不像“风情”那般堂而皇之。翻捡元、明、清三代戏曲文本,就会看到,“风月”虽然已经使用,用时不但谨慎,而且用量很少。像《红楼梦》开宗就喋喋不休说“风月”的真是不多。先有“风月笔墨”,后有“风月宝鉴”。到了第五回,就直接说成是“风月债”了。有《红》一部大书、一部奇书,八字可叹:真事隐去,风月便来。

二

“风月”语出自欧阳永叔的《玉楼春·樽前》:“樽前拟把归期说,未语春容先惨咽。人生自是有情痴,此恨不关风与月。”元之高明与宋之欧阳修的“不关风化”与“不关风月”有些反其道而用之的意味,但自元、明以降,中国的文学,特别是以词、曲、念白为主体构件的戏曲,显然除了向“正人君子”挑战之外,使用并运用来自底层的、来自生命感性的和与之相符合的语言,摒弃或者抛弃假模假样的道统或伪道统,成就了文学的一种新气象和新面貌。这在马致远、高明、冯梦龙、汤显祖、洪昇、孔尚仁等的戏曲里看得非常清楚。这样,“风月”一词正式走进文人士大夫的文本。在张珙与崔莺莺的传奇里,继王西厢用了“风月”一词后,将北曲改成南曲(即后来逐渐形成的“昆曲”)的李日华和陆采以及金圣叹,都沿用或者添入了新元素地使用了“风月”。下面即是:

若是杜将军不把干戈退,张解元干将风月担(王西厢)

杜将军不把兵戈退,张解元干将那风月担(李西厢)

若杜将军不把干戈退,你张解元也干将风月担(金西厢)

事实上,“风月”一词,无论还在汉语历史的底层或深处,自元、明以降,虽然还有扭捏,但是它却不再躲藏地走进了汉文学殿堂,走进了以汉语为母语的中国大众。

三

“风月”一词意指男女情事,从笔者的阅读看,大约出现于宋。文学家、史学家(当然还是政治家)的欧阳修(1007-1072)在其《蝶恋花·画阁》下阕写道:“独倚阑干心绪乱,芳草芊绵,尚忆江南岸。风月无情人暗换,旧游如梦空肠断。”此处“风月”不是风物景象之“风月”,而是借喻男女情事之“风月”。联系到“人生自是有情痴,此恨不关风与月”,看来,欧阳修所书的“风月”,可能是“风月”一词的祖师爷。说到冯梦龙(1574-1646)的《警世通言》里与“风月”一词的际遇,还有另一话题需说。一部多篇涉及男女情事的小说集(在四十卷里至少有十卷),“风月”一词用得极为吝啬,大约仅此一次,而且还是引用。我们知道,自十五世纪(西人认为,十五世纪后期十六世纪初是古代与近代的分期界线)以来,如果没有《红楼梦》,明代的小说就是中国小说史上的高峰,无论影响深远的“三言二拍”(《警世通言》《醒世恒言》《喻世明言》,《初刻拍案惊奇》《二刻拍案惊奇》),还是“四大奇书”(《三国演义》《西游记》《水浒传》《金瓶梅》),共同构成中国小说史的第一座高峰。鲁迅在《中国小说史略》里谈及明代的小说时指出,明代小说,抛弃志怪,走入市井,“描摹世态,见其炎凉”,并书写“悲欢离合及发迹变态之事”。鲁迅一说,表明中国小说发展到明代,小说的总体形态、叙事方式和价值取向,已经接近到“人”和“人性”的书写。这种书写,显然与欧洲文艺复兴之后文学有些类似了。鲁迅先生还专门指出,像《金瓶梅》这样的小说确系“世所艳称”,显示了鲁迅对明代小说的肯定。因此,“风月”一词,以及由“风月”搭建起来的叙事框架及叙事语言,便是这些小说的指向了。据称现藏于日本东京帝国大学研究所的明刻《万锦情林》(见中国戏剧出版社2002年版《中华孤本小说》一册)里,“风月”一词便不时出现。如:

妾今幽居别室,风月不通。

自回京都,至今风月江湖上,万古渔樵作话文。

其实,“风月”一词最直抵男女情事所指,且又多次“露脸”的是冯梦龙的《醒世恒言》的第三卷《卖油郎独占花魁》。《卖油郎》开篇即是专门诉说“风月”的《西江月》:“年少争夸风月,场中波浪偏多。有钱无貌意难和,有貌无钱不可。就是有钱有貌,还须著意揣摩。知情识俏哥哥,此道谁人赛我。”接着作者补充道:“这首词名为《西江月》,是风月机关中撮要之论。”再接着又对“风月”作了多角度的补充:“风月场中,只有会帮衬的最讨便宜”,“一床锦被遮盖,风月场中反为美谈”等。“风月”一词不仅多次露面,而且“风月”一词与“场”连在一起的“风月场”,可能是这词组的第一次命名。“风月”一词,还可因事因地因情可以的拆分。《万锦情林》里就有一段是这样的:“呜呼!百岁伉俪,一旦分张,千载佳期,时难再得。想迎风待月之时,握雨携云之会。其可得乎。”显见,“迎风待月”“握雨携云”相偶,可见“风月”拆开后,仍指的男女情事。“北宋以来,一人而已”(王国维语)写词高手的满族公子纳兰性德,“风月”一词拆开更别具新意:“待结个、他生知已。还怕两人俱薄命,再缘悭、剩月零风里。清泪尽,纸灰起。”

《阅微草堂笔记》沿袭志怪,但注入新机。其中有一篇专门讲有风月的故事——近乎形而上的故事:一人落魄时遇一妓女,妓女对其很好,那人发誓发达之后一定娶之进家门。相遇女子椒树(那妓女名)没有接受其好意而谢绝道:“所以重君者,怪姊妹惟识富家儿,欲人知脂粉绮罗中,尚有巨眼人耳。至白头之约,则非所敢闻。妾性冶荡,必不能作良家妇,如己执箕帚,仍怀风月,君何以堪!如幽闭闺阁,如坐囹圄,妾又何以堪!与其始相欢合,终至仳离,何如各留不尽之情,作长相思哉!”两种“何以堪”道出“风月”一语真谛:于一活生生的年轻女子,“风月”不关廉耻,“风月”与人的尊严相关。从唐·元稹的《会真记》始,故事的主人翁张珙与崔莺莺外,还有一个角色红娘。到了元王实甫的《西厢记》时,红娘不再是一个次要角色,而是一个相当份量的重要角色了。到了李日华和陆采的《南西厢》时,红娘的戏份越来越重。红娘在王西厢及后的两南西厢,不只是一个在张生莺莺间穿针引线的配角,而是一场伟大风月的见证人,红娘还是张生与莺莺情事性事的谋划者和推动者。李西厢第二十三出“情诗暗许”,红娘在张与莺传递情诗后,莺莺责怪(故做),张生责怪(认为事儿没有办妥),这时红娘一腔委曲。红娘唱道:“你用心拨雨撩云,我好意与你传书递缄;小姐啊:不肯搜自己狂为,待要寻人破绽。几番背地里愁眉泪眼,人面前巧语花言。张生啊呀非慢,从今后会难,己见个酒阑人散。”在张生请求与莺莺再送书信时,红娘唱道“这的是先生命运悭,须不是我红娘违慢。这缄贴儿做了招状,又是俺的公案。先生受罪,理之当然;贱妾何辜,若不是觑我面颜,险把我红娘来拖犯。休叹,云敛巫山,偷香手段何曾惯,莫把从前风月担。”在这场旷世“风月”中,丫鬟红娘有多么样的担当。这样的担当便是人的尊严的真实写照。其实,在这场伟大的“风月”中,红娘还常常面临男性张生的性骚扰。李西厢二十九出“良宵云雨”里张生苦等莺莺不到,张生对先来送信的红娘有一段念白:“(生)是谁?(贴)是你前世的娘!(生)小姐来了么?(贴)又不得来。(生)若不来,你就替替。(贴)张先生,放尊重些!”陆西厢二十二出也类似的一段念白:“(生)小生死也,愿借裙儿一用。(贴)要怎么的?(生要角来自缢。)(贴)呸!哄我脱了裙儿耍我哩。(生)不敢,烦小娘子送我书房中去。(贴)禽兽!姐姐不肯,倒要我替。”这般的不躲闪和义正辞严,这样的尊严,直到今天都让人刮目相看。清戏曲作家李斗在《扬州画舫录》里说“旦”角分支有叫“风月旦”的,并称“贴旦为之风月旦”。显然,“风月旦”在李斗眼里(当然要王实甫等人眼里,“贴”角天生就被命定与“旦”不能同日而语),并不是一个可以与“旦”平起平坐的角色。但正是这样的贴旦角色,有主见、有个性、有操守,最重要的是乐于助人并深谙“风月”。同样,在汤显祖的《牡丹亭》里,“贴旦”春香,无论对旦杜丽娘,还是对生柳梦梅,抑或对老旦对净,春香是何等的忠诚、坚韧和坚毅!一直坚持到了杜丽娘三年后的还魂与柳梦梅结为夫妻。其至在冗长的五十五出的《牡丹亭》里,一些时候,我们见不到杜丽娘、见不到柳梦梅,但我们见得到贴旦春香。在二十出杜丽娘因相思而亡时,春香唱道:“小姐,再不叫咱把剔花灯红泪缴,再不叫咱牛花侧眼调歌鸟,再不中咱转镜移肩和你点绛桃。想着你夜深深放剪刀,晓清清临画稿。(念白)提起那春容,被老爷看见了,怕奶奶伤情,分付殉了葬罢,俺上驵临终之言,依旧向湖山厂儿靠也,怕等得个拾翠人来把画粉销。”这便是“贴旦”“风月旦”的气质和成全他人的担当。

四

作为中国专述“风月”的两部伟大作品,无论《西厢记》还是《牡丹亭》,都以大团圆作为结局。而且《牡丹亭》从一开始的梦中相思到后来的人鬼相恋,虽说一波三折、大起大落,(借用钱先生语)且又男女情事性事“悱恻缠绵之致”(钱锺书《管锥篇》第三册),但最终得以大团圆结局,给人风月无边的遐想,给人美好梦境的眺望。不过,我一直想不太通的是,就在《牡丹亭》快要结尾的五十二出,杜丽娘老爹一不相信柳梦梅会是状元,二不相信自家千金小姐已经还魂,三不相信杜柳已成夫妻。于是便有了五十二出的《硬拷》。在此出中,柳梦梅有一大段几乎可以称得上是极度凄怆、极度悲鸣也极度忿恨的唱词。面对岳父大人的质问,柳梦梅唱道:

我为他礼春容叫的凶,我为他展幽期耽怕恐。我为他点神香开墓封,我为他唾灵丹活心孔。我为他偎慰的体酥融,我为他洗发的神清莹。我为他度情肠款款通,我为他启玉肱轻轻送。我为他软温香把阳气攻,我为他抢性命把阴程迸。神通,医得他女孩儿能活动。通也么通,到如今风月两无功。

“风月”如此感人,“风月”又如此无奈。一腔真情,一场生死苦恋,却沉沦在柳梦梅的凄怆和悲鸣的“风月两无功”?这确有些蹊跷。也许,“风月”一词作为男女情事的借喻,并不被世人和文人们看好。像红娘、春香这样的角色,书(戏)名叫“贴”即“贴旦”,而“贴旦”又叫“风月旦”。也就是说,“风月”及“风月旦”大约是进不了“天地君亲师”的家神牌位。而且我们可以大胆推测,没有红娘春香这样的“风月旦”,张生与莺莺,杜丽娘与柳梦梅的“风月”故事就不可能发生。但为什么“风月”一语所指,似乎与(所谓)正人君子的男女情事挂不上“号”呢?就连一向大胆一向自由的曹雪芹也有重要的章回和桥段,对“风月”一词及“风月”借喻语境有些揶揄。读过《红楼梦》的人都知道,第十二回《王熙凤毒设相思局 贾天祥正照风月鉴》。“风月”对于纯情纯粹的贾宝玉来说,女儿是水做的,男人是泥做的。“风月”对于只知云雨的贾瑞来说,那就是淫,那就是由淫直到死——这便是中国道统里的“万恶淫为首”的另一种叙事,以及由此的价值取向和判断。因此,就不难读到在中国文人里的另外一种表达。其实,“风月”一词与政治相勾连,即与政治相对,鲁迅《准风月谈》的《前记》说得清楚:“其实,以为‘多谈风月’,就是‘莫谈国事’的意思,是误解的。”不过,这种只谈(或借此谈)“风月”不谈政治的“伎俩”,显然不完全源于只谈“风月”、莫谈“国事”的上海滩。孔尚仁的《桃花扇》共四十出,在第四出时,就有“平章风月有何关,助你看花对盏,新声一部空劳赞”。当故事讲完,戏文听完时,即在第四十出,作家“庄重”地念白道:“就在这龙潭江畔,捕鱼三载,把些兴亡旧事,付之风月闲谈。”确实,这样一部涉及前明及南明王朝的兴亡史,都付与了侯公子与香君小姐的风月故事中。国破家亡,风月尚可一、二相谈,政治却是不可谈或不能谈的(曹雪芹的“真事隐风月谈”大约也是这义)。

“风月”一词以及此词的所指,自元、明、清以降,正式走进了中国文人、文学和文化的视野。不过奇怪的是,在明清随笔(小品)中,“风月”一词则很少得见。像《浮生六记》主人公那这般几乎专记与妻芸娘恩爱患难与共故事,“风月”一词自然不会走进主人公的字里行间(恩爱夫妻之间断不可有艳词淫调的)。明末四公子之一的冒辟疆《影梅奄忆语》,专记与秦淮名妓董小宛相遇相识相知故事,却只有“风尘”一词,也无“风月”一语。在《二刻拍案惊奇》里,凌濛初还使用了一个更少见的词来替代“风月”。这个词叫“烟月”:“闺中侠女,竟留烟月之场;枕上情人,险作囹圄之鬼。”(《两错认莫大姐私奔,再成交杨二郎正本》)。不过,更让人不解的是,疑写过淫秽小说《肉蒲团》的作者李渔(见鲁迅《中国小说史略》第十九章),在其洋洋大观的《闲情偶寄》里,谈天说地、花鸟虫鱼、戏曲诗文、骨董美食、行乐颐养,等等的等等,几乎无所不及,却无“风月”一词。看来,“风月”一词,在一些正统文人(相信能写戏文的文人决不是腐儒)面前,仍有些禁忌的。《红楼梦》第九十三回“甄家仆投贾家门水月庵掀翻风月案”里就借平儿之口就把“风月”说成“腌脏”。重要的是,在强势的政治语境下,“风月”一词,是一弱势话语,其实还真上不了台面的。或者,借用“风月”一词羼入进政治语境里,也仅是一无可奈何的转喻罢了。无论前者还是后者,在汉语的整个语境里,慎用“风月”,并非怪事。大约,要么“兴亡旧事付之风月闲谈”,要么“风月两无功”。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制